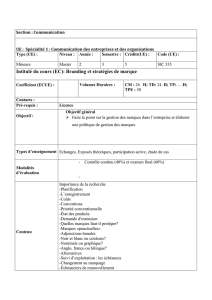

cour supérieure

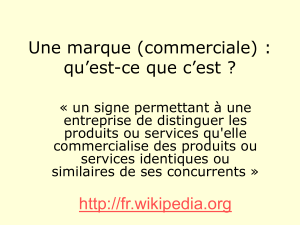

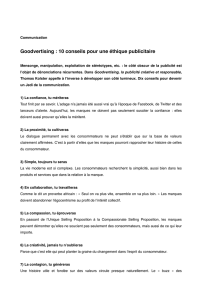

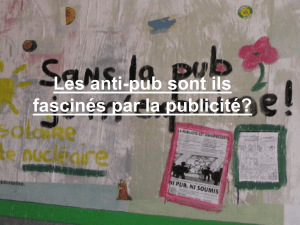

publicité