penser l`enseignement comme un metier d`intervention sur

LA PROFESSIONNALISATION DES ENSEIGNANTS DE L’EDUCATION DE BASE : LES RECRUTEMENTS SANS FORMATION INITIALE

Séminaire international : 11-15 juin 2007

PENSER L’ENSEIGNEMENT COMME UN METIER D’INTERVENTION SUR AUTRUI : QUELLES CONSEQUENCES POUR

L’EXERCICE DU METIER D’ENSEIGNANT ET POUR SA PREPARATION ? – Fabienne SABOYA

1 / 8

PENSER L’ENSEIGNEMENT COMME UN METIER D’INTERVENTION

SUR AUTRUI : QUELLES CONSEQUENCES POUR L’EXERCICE DU

METIER D’ENSEIGNANT ET POUR SA PREPARATION ?

Fabienne SABOYA

Professeure à l’IUFM de Versailles, UCP

Si nous sommes amenés à réfléchir, aujourd’hui, à la question de l’enseignement pensé comme métier

d’intervention sur autrui, c’est que, depuis une dizaine d’années, la notion d’intervention a investi le

domaine de l’éducation après s’être installée dans les domaines de la santé et du social.

Retenir l’idée d’intervention sur autrui, n’est évidemment pas neutre et nous avançons l’hypothèse

que cette nouvelle désignation du métier d’enseignant, si nous l’adoptons, revient à redéfinir ce

métier et amène donc à repenser la préparation de son exercice.

Pour montrer la validité de cette hypothèse et en tirer les conséquences, nous procéderons en trois

temps de durées inégales :

1. D’abord à partir d’un rapide examen de possibles acceptions du terme intervention, nous

définirons celle qui nous paraît adéquate dans le champ de l’enseignement à l’aide de cinq

caractéristiques essentielles de cette notion.

2. Ensuite, en reprenant chacune de ces cinq caractéristiques de la notion d’intervention, nous

montrerons que sa mobilisation dans le champ de l’enseignement fonctionne comme

révélateur et comme opérateur d’une professionnalité enseignante nouvelle.

3. Dans une troisième et dernière partie, nous tirerons les conséquences de l’adoption de la

notion d’intervention sur autrui dans le champ de l’enseignement et dégagerons quelques

principes relatifs à l’organisation d’une formation à l’exercice de ce nouveau métier.

DEFINITIONS DE LA NOTION D’INTERVENTION

Approches usuelles

Si, suivant la tradition intellectuelle française, nous remontons à l’étymon, nous trouvons pour

le mot intervenir l’idée de « venir entre », c’est-à-dire de s’intercaler dans un processus, prendre

part à une action, à une activité, avec l’intention d’influer sur son déroulement.

Comme vous le savez, « l’enfer étant pavé de bonnes intentions », notre mot, sous un aspect

neutre, se charge vite de connotations opposées.

¾ Pour ce qui est du pôle négatif, citons quelques exemples :

Un premier est emprunté à Yves Lenoir, titulaire de la chaire d’intervention éducative au Centre

de recherche sur l’intervention éducative (CRIE) à Sherbrooke au Québec. Ce chercheur nous apprend

dans l’un de ses articles1 que le mot intervention dans certains pays d’Amérique du Sud, parce qu’il

rappelle de sombres moments de l’histoire de ces pays, a une telle charge négative qu’il est banni du

vocabulaire, comme pouvait l’être, en France, le mot collaboration au sortir de la deuxième guerre

mondiale.

1 Lenoir Y., Larose F., Deaudelin C., Kalubi J-C., Roy G-R., (2002), L'intervention éducative: clarifications

conceptuelles et enjeux sociaux. Pour une reconceptualisation des pratiques d'intervention en enseignement et en

formation à l'enseignement, Esprit critique, vol 04, N°04, avril 2002, consulté le 27/05/07 sur Internet:

http://www.espritcritique.org

LA PROFESSIONNALISATION DES ENSEIGNANTS DE L’EDUCATION DE BASE : LES RECRUTEMENTS SANS FORMATION INITIALE

Séminaire international : 11-15 juin 2007

PENSER L’ENSEIGNEMENT COMME UN METIER D’INTERVENTION SUR AUTRUI : QUELLES CONSEQUENCES POUR

L’EXERCICE DU METIER D’ENSEIGNANT ET POUR SA PREPARATION ? – Fabienne SABOYA

2 / 8

Nous pouvons trouver des exemples moins caricaturaux, pris dans des expressions du langage

commun, qui associent l’action d’intervenir à un acte intempestif : « Je me suis décidé à intervenir,

mais j’aurais mieux fait de m’abstenir … ; elle n’a pas cessé d’intervenir …, si bien que nous avons

perdu un temps fou … »

Ne multiplions pas les exemples pour le pôle négatif puisque vous voyez très bien de quoi il s’agit.

¾ Pour le pôle positif, nous rencontrons des expressions comme :

« Heureusement qu’elle était là, son intervention m’a sauvé … », ou encore « C’est grâce à

l’intervention de mon ami untel que mon projet a abouti … »

Inutile de multiplier les formules, soulignons que cette notion d’intervention est, à notre avis,

un bel exemple des effets d’incompréhension et même des dangers que produisent les phénomènes de

migration d’un mot, d’un contexte d’usage à un autre, d’un jeu de langage à un autre, pour reprendre

les termes du philosophe Wittgenstein.

Définition de la notion intervention sur autrui dans le champ des sciences sociales

Pour tenter de comprendre les conséquences de l’adoption du terme intervention sur autrui,

dans le champ de l’enseignement, il vaut mieux savoir que la notion d’intervention est extraite des

sciences sociales, qu’elle apparaît dans les années trente2 en présentant une grande proximité de sens

avec la notion de recherche-action avec laquelle elle va se trouver en concurrence, par ailleurs.

Nous n’allons bien évidemment pas entrer ici dans la question complexe des rapports

concurrentiels entre intervention et recherche-action, mais nous pouvons retenir que le concept

d’intervention tout en définissant « une action visant des changements positifs individuels ou

collectifs » s’ancre dès son origine dans une problématique du lien entre recherche et action, entre

théorie et pratique.

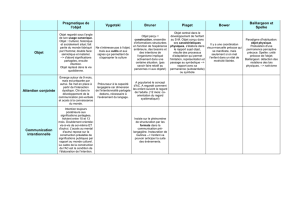

En suivant cette piste, nous allons maintenant dégager cinq caractéristiques (ou attributs)

de ce concept « intervention », sorte de dénominateurs communs qui se dégagent des usages de cette

notion ou concept en sciences sociales, en psychosociologie, pour être plus précis. Notre approche

pourra paraître bien sommaire et même caricaturale par rapport aux travaux de certains auteurs3, mais

nous ne recherchons pas l’exhaustivité et surtout, par souci de méthode et de clarté, nous ferons

l’impasse sur les éléments distinctifs des différentes définitions de la notion dans ce champ.

Caractéristiques de la notion d’intervention sur autrui :

¾ Caractéristique 1 : l’adoption du présupposé selon lequel un changement dans le sens d’une

amélioration est toujours possible.

¾ Caractéristique 2 : La « réalité » sur laquelle se fait l’intervention présente un réseau de

résistances à percevoir et à faire déconstruire pour permettre la reconstruction d’une

« réalité » nouvelle appréciée en terme de progrès.

¾ Caractéristique 3 : l’intervenant adopte une posture éthique d’aide et de bienveillance.

¾ Caractéristique 4 : les « sujets-cibles » de l’intervention doivent en connaître et en

comprendre les objectifs, les moyens et les effets.

¾ Caractéristique 5 : l’intervenant engage un travail d’analyse de son propre fonctionnement,

acquiert une conscience critique de son activité et produit un savoir expérientiel à partir des

situations vécues.

Voilà ce qu’il en est d’une définition a minima de la notion d’intervention, extraite du champ

duquel elle est issue.

2 Selon les auteurs du Vocabulaire psychosociologique (BARUS-MICHEL J., ENRIQUEZ E., LEVY A.

(dir),(2006), Vocabulaire de la psychologie sociale. Positions et références, Ramonville Saint- Agne, érès).

3 DUBOST J.,(1980), L’intervention institutionnelle, Paris, Payot.

LEVY A., (1997), Sciences cliniques et organisations sociales, Paris, PUF.

LA PROFESSIONNALISATION DES ENSEIGNANTS DE L’EDUCATION DE BASE : LES RECRUTEMENTS SANS FORMATION INITIALE

Séminaire international : 11-15 juin 2007

PENSER L’ENSEIGNEMENT COMME UN METIER D’INTERVENTION SUR AUTRUI : QUELLES CONSEQUENCES POUR

L’EXERCICE DU METIER D’ENSEIGNANT ET POUR SA PREPARATION ? – Fabienne SABOYA

3 / 8

A présent, nous allons examiner les conséquences du choix de cette notion dans le champ de

l’enseignement, sur la définition même du métier d’enseignant.

II. NOTION QUI FONCTIONNE COMME REVELATEUR ET COMME OPERATEUR D’UNE

PROFESSIONNALITE ENSEIGNANTE NOUVELLE

Reprenons chacune des caractéristiques et voyons en quoi elle peut orienter ou modifier l’idée

communément admise du métier.

Caractéristique 1 (Cr1) : l’adoption du présupposé selon lequel un changement dans le sens

d’une amélioration est toujours possible.

Nous retrouvons là la question de l’éducabilité de tous, qui peut être philosophiquement

tranchée comme a pu le faire, par exemple, le philosophe républicain Alain au début du siècle. Mais,

parce qu’elle est fortement marquée idéologiquement, cette question réapparaît régulièrement sous

quelques avatars, citons :

• l’idéologie des dons, servie par des travaux contradictoires de généticiens, soutient qu’il y

aurait génétiquement, n’est-ce pas, des doués en math ou en français, ou en … et des non-

doués ;

• l’idéologie du darwinisme social, cherchant appui sur des travaux de sociologie, ferme les

possibles en fonction du milieu et de la culture d’appartenance (pensons au concept de

handicap socio-culturel.)

Retenons que :

Caractéristique 2 (Cr2) : La « réalité » sur laquelle se fait l’intervention présente un réseau

de résistances à percevoir et à faire déconstruire pour permettre la reconstruction d’une

réalité nouvelle appréciée en terme de progrès.

Dans le champ de l’enseignement, l’idée à retenir est qu’autrui n’est pas un tout homogène,

réceptacle de savoirs, mais que c’est toujours un sujet traversé de conflits, de contradictions, de

résistances internes pouvant justement faire obstacle à l’acquisition de connaissances, au

développement de capacités et à l’adoption de certaines attitudes.

Là encore l’idée, dans le champ de l’enseignement, n’est pas neuve : au début du siècle Gaston

Bachelard posait l’idée de représentations premières, d’obstacles épistémologiques barrant la route à

l’acquisition de nouvelles connaissances. Un peu plus tard, le philosophe de l’éducation Olivier

Reboul dans son texte désormais classique Qu’est-ce qu’apprendre ? faisait une étude très fine de ce

phénomène. Plus récemment des chercheurs comme Francis Imbert et Mireille Cifali reprenant des

outils de la psychanalyse étudient ces phénomènes de résistance à travers l’effet loupe que constituent

des cas de très fortes résistances à tout apprentissage et nous alertent sur tous les phénomènes affectifs

qui circulent.

La dimension sociologique n’est pas à oublier et là encore depuis longtemps des chercheurs, comme

William Labov, ont montré ces phénomènes de résistance à l’apprentissage de langues différentes de

la langue maternelle pour l’apprenant ; les célèbres travaux sur les conflits culture d’appartenance/

culture de référence ont aussi affaire avec cette question.

Bien sûr, toutes ces résistances ne sont pas conscientes, intentionnelles, mais elles sont souvent

là, elles ont une réalité que l’enseignant a toujours à prendre en compte.

Dire que l’action d’enseigner est une action d’intervention sur autrui, n’est-ce pas proposer

d’envisager cette action en termes d’activités d’interposition entre les forces de résistance et les forces

Penser l’enseignement comme un métier d’intervention sur autrui, c’est opter pour le principe

d’éducabilité de tous et assigner comme objectif du métier d’enseignant

« la réussite de tous les apprenants ».

Ce qui, bien sûr, accroît considérablement la responsabilité de l’enseignant et déplace le lieu

d’imputation des difficultés ou des échecs scolaires.

LA PROFESSIONNALISATION DES ENSEIGNANTS DE L’EDUCATION DE BASE : LES RECRUTEMENTS SANS FORMATION INITIALE

Séminaire international : 11-15 juin 2007

PENSER L’ENSEIGNEMENT COMME UN METIER D’INTERVENTION SUR AUTRUI : QUELLES CONSEQUENCES POUR

L’EXERCICE DU METIER D’ENSEIGNANT ET POUR SA PREPARATION ? – Fabienne SABOYA

4 / 8

de progrès qu’autrui porte en lui, pour l’épauler, le soutenir dans son activité d’apprentissage et

l’aider à passer les obstacles de tous ordres qu’il rencontre?

La question est alors double : comment l’enseignant peut-il percevoir ces réseaux de

résistance, comment peut-il aider les élèves à franchir les obstacles que ces réseaux constituent ? La

question croît en complexité quand on prend en compte le fait que l’enseignant ne s’occupe pas d’un

seul apprenant mais d’une classe qui peut en comprendre un très grand nombre et que les phénomènes

de groupes peuvent déjà à eux seuls constituer un nœud non négligeable de résistances, comme l’ont

montré de nombreuses recherches concernant la dynamique de groupes.

Il est probable que des éléments de réponse sont à chercher dans une bonne connaissance de

ces phénomènes, mais aussi dans le développement de capacités et d’attitudes qui permettent de

travailler de manière constructive avec les partenaires des enseignants.

Ce qui est sûr, c’est que l’action de l’enseignant ne peut pas se réduire à une seule énonciation

d’un savoir, même antérieurement clairement et logiquement organisé, mais qu’elle exige aussi de

prendre en compte les caractéristiques d’un apprenant évoluant dans un groupe.

Caractéristique 3 (Cr3) : l’intervenant adopte une posture éthique d’aide et de bienveillance.

Ici, c’est la mobilisation de la notion d’autrui dans le champ de l’enseignement qui est à

questionner car employer le terme autrui dans ce champ, ce n’est ni employer le terme d’enfant

(souvenons-nous que c’est celui qui n’aurait pas la parole, mieux peut-être qui n’aurait pas droit à la

parole), ni celui d’élève (qui porte le risque d’être comparé à quelque petit végétal ou quelque petit

animal qu’il faudrait arroser et nourrir de connaissances pour qu’il grandisse ; je n’ai pas le temps de

développer l’idée, mais rappelons-nous, avec le malicieux Daniel Hameline4, que les métaphores

jouent toujours une fonction).

Retenons qu’employer le terme autrui, c’est faire appel à une notion philosophique qui pose un

autre que moi et un autre moi ; autrui c’est le semblable et c’est le prochain qui implique proximité et

sollicitude. Nous pouvons nous reporter à la réflexion qu’a menée Emmanuel Lévinas Lévinas5, auteur

qui demande d’entendre dans sollicitude la double idée que porte le terme solliciter.

Reste posée la question du semblable et de l’égalité formelle. Car si autrui est un être humain

qui doit être traité comme je souhaite l’être, sur quel pied d’égalité peuvent se situer deux êtres aux

statuts si différents (enseignant/ enseigné) ?

C’est la question de la posture de l’enseignant, pour le moins, qui est posée ici et il faudra alors

penser que la sollicitude du maître n’exclut ni la rigueur, ni l’exigence du meilleur pour

l’apprenant dans l’exercice de l’autorité.

4 HAMELINE D., (1982), L’éducation, ses images et son propos, Paris, ESF.

5 LEVINAS E., (1991), Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, Paris, Grasset ; LEVINAS E., (1982), Éthique

et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo., Paris, Arthème Fayard.

Penser l’enseignement comme un métier d’intervention sur autrui, c’est dire que la

relation maître/élève(s) est pensée et agie en prenant la mesure de sa dimension

éthique.

Penser l’enseignement comme un métier d’intervention sur autrui, c’est penser que ce métier

place l’apprenant au centre du processus enseignement/apprentissage et exige donc la

mobilisation d’une grande diversité de compétences, comme par exemple :

- évaluer le profil de l’apprenant et du groupe dans lequel il se situe ;

- concevoir gérer et évaluer des situations d’enseignement/apprentissage ;

-

(

…

)

LA PROFESSIONNALISATION DES ENSEIGNANTS DE L’EDUCATION DE BASE : LES RECRUTEMENTS SANS FORMATION INITIALE

Séminaire international : 11-15 juin 2007

PENSER L’ENSEIGNEMENT COMME UN METIER D’INTERVENTION SUR AUTRUI : QUELLES CONSEQUENCES POUR

L’EXERCICE DU METIER D’ENSEIGNANT ET POUR SA PREPARATION ? – Fabienne SABOYA

5 / 8

Caractéristique 4 (Cr4) : « les sujets-cibles » de l’intervention doivent en connaître et en

comprendre les objectifs, les moyens et les effets.

Dans le contexte de l’enseignement, il s’agit simplement de faire en sorte que les élèves ne

subissent pas seulement des situations d’enseignement et qu’ils soient acteurs dans le

processus d’enseignement/apprentissage, pour reprendre cette formule devenue un classique

dans des Instructions Officielles françaises.

Sur le plan de la réalisation pratique cela nous ramène au point précédent qui place l’apprenant

au cœur du processus d’enseignement/apprentissage. Cela peut vouloir dire aussi qu’il est

nécessaire que les élèves soient informés des programmes, des démarches pédagogiques et du

résultat des évaluations diversifiées (les évaluations diagnostiques, formatrices sont un bon

exemple de ce qui est accessible aux apprenants).

Ce « connaître » et ce « comprendre » peuvent prendre une forme quotidienne d’une

présentation de programme de la journée, de retour en fin de journée sur ce qui a été fait, appris, à

retenir de manière synthétique, ce qui est envisageable à court et à moyen terme. Il peut prendre la

forme d’une explicitation des démarches d’apprentissage mobilisées par des apprenants.

Voilà pour des exemples très concrets … L’essentiel étant que l’apprenant comprenne ce

qu’il a à faire à l’école et que les activités dans lesquelles il est engagé prennent sens pour lui

afin que l’enseignant ait une chance de pouvoir solliciter son engagement, son attention, sa

nécessaire production d’efforts, son indispensable acceptation d’une certaine frustration …, car

l’activité d’apprendre se fait à la place d’autres activités qui peuvent paraître plus séduisantes au

premier abord.

¾ Caractéristique 5 (Cr5) : l’intervenant engage un travail d’analyse de son propre

fonctionnement, acquiert une conscience critique de son activité et produit un savoir

expérientiel à partir des situations vécues.

Nous voyons la figure du praticien réflexif se dessiner ; figure qui a fait l’objet de

nombreuses recherches et productions en Amérique du nord et en Europe depuis que son père

fondateur Schön en a tracé les contours dans son texte Le praticien réflexif6.

C’est une problématique que nous n’avons pas le temps de développer.

Mais ce qu’il faudrait retenir, c’est que :

Au terme de ce parcours, en cinq étapes, avec des approximations, répétons-le, nous voyons

que penser l’enseignement comme métier d’intervention sur autrui revient à définir une

professionnalité nouvelle de l’enseignant à laquelle d’ailleurs appellent, depuis longtemps, de

nombreux pays. En France, c’est le rapport Bancel7 qui, pour répondre aux exigences de la loi de

1989, posera ce principe d’une professionnalité nouvelle des enseignants.

6 SCHÖN D.A., (1994), Le praticien réflexif, Montréal, Logiques.

7 BANCEL D., (dir.), (1989), Créer une nouvelle dynamique de la formation des maîtres, Paris, Ministère de

l'Education nationale.

Penser l’enseignement comme un métier d’intervention sur autrui, c’est dire que

l’enseignant est capable d’entrer dans un processus d’analyse de sa pratique pour

tirer les leçons de ce qui réussit et de ce qui fait problème dans ses activités et

procéder aux réajustements nécessaires en construisant des savoirs d’action.

Penser l’enseignement comme un métier d’intervention sur autrui, implique que

l’enseignant organise son enseignement de manière à ce que l’apprenant soit acteur

de ses apprentissages auxquels il donne sens dans l’ici et le maintenant.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%

![Inscription de la séquence dans les programmes[1] de l](http://s1.studylibfr.com/store/data/007119161_1-080fc5b72510279fdade3b1afa55e3c0-300x300.png)