Architectures

Architectures

Le musée Guggenheim Bilbao © FMGB

ART ET CULTURE

Architectures

Une collection documentaire de trente films de 26 mn.

> du samedi 26 février au samedi 14 mai 2005 à 20.15

26 février

La maison de verre INÉDIT

5 mars

L’abbatiale Sainte Foy de Conques INÉDIT

12 mars

Les thermes de pierre

19 mars

Le musée Guggenheim de Bilbao INÉDIT

26 mars

La Galleria Umberto 1er

2 avril

La saline d’Arc et Senans INÉDIT

9 avril

L’école de Siza

16 avril

Le bâtiment Johnson

23 avril

L’Opéra Garnier

30 avril

La maison de Jean Prouvé INÉDIT

7 mai

Le couvent de la Tourette

14 mai

La médiathèque de Sendaï INÉDIT

1

Contact presse : Céline Chevalier /

Nadia Refsi / Rima Matta

01 55 00 70 41 / 23 /40

Architectures

Du 26 février au 14 mai 2005,

ARTE diffuse 12 numéros dont 6 inédits

de la collection Architectures.

Cette série de films de 26 minutes est consacrée aux réalisations les plus marquantes de l’architecture, de ses

prémices jusqu’aux dernières créations des grands architectes d’aujourd’hui. Une enquête sur le terrain à la

recherche du désir de l’architecte...

Architectures est coproduite par ARTE France,Les Films d’Ici,la Direction de l’archi-

tecture et du patrimoine, le musée du Louvre, le Centre Pompidou et le musée d’Orsay

Chaque film traite d’un seul bâtiment choisi pour son aspect exemplaire, pour le rôle de jalon qu’il a joué ou

qu’il joue dans l’évolution de l’architecture. Le bâtiment est exploré de fond en comble, décortiqué depuis les

fondations jusqu’aux couvertures. Un travail sur le terrain fait apparaître des questions pratiques et simples, et

la façon dont l’architecte y a répondu.

Chaque film repose sur un tournage réel minutieux dans le bâtiment, avec l’aide de moyens sophistiqués. Une

maquette du bâtiment, réalisée spécialement pour chaque film, permet de montrer de façon claire et ludique ce

qui autrement est invisible : les étapes de la conception du bâtiment, son principe constructif, l’agencement des

espaces etc...

Bien plus lisibles que les plans ou les croquis, ces maquettes démontables rappellent que la véritable force de

la grande architecture est d’être simple comme un jeu d’enfant.

Enfin, dans les films consacrés aux réalisations d’aujourd’hui, l’architecte intervient lui-même brièvement,

apportant un éclairage plus subjectif en contrepoint de l’enquête du film.

2

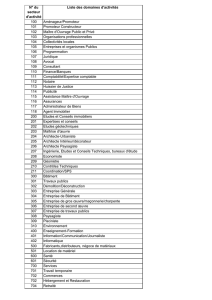

Architectures en DVD

Architectures vol 4 .

Sortie DVD le 22 mars 2005

Une co-édition

ARTE Vidéo / La Réunion des musées nationaux

Avec le soutien du Ministère de la culture et de la

communication, Direction de l’architecture et du

patrimoine.

Prix DVD : 24 €

version trilingue : français, anglais, allemand

Au programme

La saline d’Arc et Senans

La maison de verre

Le musée Guggenheim de Bilbao

La maison de Jean Prouvé

La médiathèque de Sendaï

L’abbatiale Sainte Foy de Conques

Déjà parus

DVD Volume 1 : Le Bauhaus de Dessau ; L’Ecole de Siza ; Le Familistère de Guise, une cité radieuse au 19ème ;

Nemausus 1, une HLM des années 80 ; Le centre Georges Pompidou ; La Caisse d’Epargne de Vienne

DVD Volume 2 : Le bâtiment Jonhson ; La Galleria Umberto 1er ; Satolas-TGV, un monument à la campagne ;

Les thermes de pierre ; L’Ecole des Beaux-Arts de Paris

DVD Volume 3 : Le musée Juif de Berlin ; L’Opéra Garnier ; Le Couvent de la Tourette ; La Casa Milà ; L’auditorium

Building de Chicago ; Le Centre Municipal de Säynätsalo

CONTACTS PRESSE ARTE VIDEO

Henriette Souk 01 55 00 70 83/ [email protected]

Maud Lanaud 01 55 00 70 86/ [email protected]

3

Retrouvez

Architectures

sur www.arte-tv.com

Le site Internet d’ARTE accompagnera et prolongera ces 12 numéros d’Architectures

en leur consacrant un grand dossier spécial, qui s’enrichira au fur et à mesure des

diffusions sur ARTE.

Parmi les thèmes proposés :

•Une biographie complète des architectes

•Des photos, des plans et des croquis de chaque bâtiment présenté

•Une liste de liens et une bibliographie exhaustive

•Des interviews exclusives des auteurs et des architectes

•Une partie thématique concernant l’utilisation des nouvelles technologies

dans le domaine de l’architecture avec de nombreux exemples

www.arte-tv.com/architectures

4

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%