Plan de cours - Département de philosophie

1

UQAM Plan de cours

PHI-4048

ESTHETIQUE

Session : Hiver 2010

Code du cours : PHI 4048

Horaire : Mercredi 18.00-21.00

Local : A-1750

Responsable : Mario Dufour

Téléphone : 987-4377 (boîte vocale : 9360)

Courriel : dufour.m@uqam.ca

DESCRIPTION (du cours selon l’annuaire)

Études des paradigmes selon lesquels la question du beau et celle de la réalité de

l’oeuvre d’art ont été pensées dans l’histoire de la philosophie. Les attaches du discours

esthétique à une anthropologie et à une métaphysique ; les approches de l’esthétique

philosophique contemporaine (herméneutique, pragmatique, analytique, sémiotique,

etc.).

INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE

Aussi loin que peut remonter le discours philosophique dans son souci de rendre compte de

ce qui est et de ce qui apparaît, bref du réel, que celui-ci soit naturel ou oeuvre instituée, se

manifestent un ensemble de préoccupations et un domaine de questions et de réponses, implicites et

explicites, qui touchent aux plaisirs, aux sentiments, aux jugements, aux valeurs et à la

compréhension de ce qu’est l’art et la beauté. La philosophie entretient depuis toujours un lien

étroit, sans doute constitutif, avec l’esthétique entendue comme discours réflexif sur le beau et

l’oeuvre d’art. Bien sûr, l’art, et l’appréhension du beau qui est devenue sa caractéristique principale

2

ou la plus commune, n’ont pas attendu la philosophie. Ils sont des activités et des expressions les

plus archaïques de l’humanité et de la culture. Aussi loin qu’on remonte dans le temps, on trouvera

des témoignages de ce sens esthétique universel de l’humanité : il s’agit de penser aux fresques des

grottes de Lascaux ... « le petit chien de M. Bergeret, dit Anatole France, ne regardait jamais le bleu

du ciel incomestible ». Malgré tout, la naissance de la philosophie marque un tournant et un coup de

force. Les premières ébauches de l’objectivité et de l’altérité des choses, lesquelles apparaissent

dans la philosophie grecque, coïncident avec la régression de la pensée magique et l’apparition

d’une idée « désintéressée », objective, conforme à la Raison, non seulement du Vrai, du Bien mais

aussi du Beau. Le concept se détache de l’image comme de son double, la raison absorbe le beau.

Au coté du Vrai et du Bien, le Beau deviendra l’un des visages, l’un des « transcendantaux » les

plus génériques de l’être ou du réel, l’une des valeurs les plus structurantes du discours. La question

du beau et de son rapport aux œuvres de l’homme (arts) et aux œuvres de la nature recèle non

seulement une portée universelle et ontologique mais aussi quotidienne, ancrée dans la perception et

les préoccupations les plus lointaines de l’humanité.

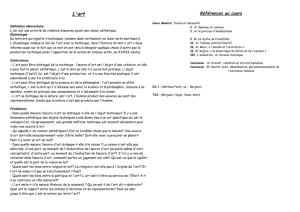

Selon le philosophe Heidegger, l’esthétique est « la science du comportement sensible et

affectif de l’homme et de ce qui le détermine », entendu que ce déterminant est le beau, lequel peut

apparaître aussi bien dans l’art que dans la nature. Mais le sens que nous attribuons aujourd’hui au

mot et au concept d’ « esthétique » est relativement récent. En effet, si l’adjectif est devenu

synonyme de beau et que le substantif est devenu synonyme de théorie de l’art, de science du beau

dans la nature ou dans l’art, l’ « esthétique » comme discipline spécifique ayant pour objet le

jugement d’appréciation du beau à travers le sentiment date seulement du XVIIIième siècle. En effet,

les divers discours théoriques dont l’ambition est de définir les éléments, les conditions, les

principes et les lois du beau seront regroupés sous le terme d’esthétique, forgé par le philosophe

allemand Baumgarten (Aesthetica, 1750-1758) à partir du grec aisthesis (faculté de sentir). Selon

son acception étymologique, le terme d’esthétique renvoie d’abord à l’idée d’une « théorie » du

sensible et à la faculté de l’esprit d’être affecté par les sens, qui reste, avant le XVIIIième siècle,

relativement indépendante d’une théorie de l’art et d’une théorie du beau. Le terme forgé par

Baumgarten renvoie à une connaissance sensible intermédiaire entre la pure sensation obscure et

confuse et la pure intellection rationnelle et claire, connaissance qui concerne la forme artistique

plutôt que son contenu. Cette indépendance de la forme sur le contenu et cette idée d’un

intermédiaire entre le rationnel et le sensible ont orienté les recherches ultérieures et l’émancipation

de l’art et de la beauté par rapport à la vérité. Cette valorisation de la sensibilité en liaison avec

l’appréciation du beau et de l’art indépendamment de la théorie de la connaissance et de la morale

ne semble pas avoir existée auparavant. Ainsi, selon Kant (dans Critique de la faculté de juger de

1791) l’oeuvre d’art possède une autonomie et une finalité internes qui sont indifférentes à son

contenu de vérité, et le jugement de goût traduit un accord entre l’imagination, l’entendement et la

3

raison où l’esprit jouit d’un pur plaisir qu’il prétend partageable sans pouvoir en démontrer le

fondement.

Le terme d’esthétique est récent, moderne, mais la chose même que le nom dénomme, c’est-

à-dire la réflexion sur l’art et le beau est aussi vieille que la pensée occidentale. Il faut penser

l’autonomisation de l’esthétique et la valorisation de la sensibilité sur le fond des doctrines

antérieures et des développements de la philosophie des Anciens (Platon, Aristote, Plotin) et ceux de

la philosophie médiévale (Bible, St-Augustin, St-Thomas d’Aquin). C’est que les premières

réflexions philosophiques sur le beau et l’art donnent déjà à l’esthétique ses présupposés et ses

concepts les plus structurants : nature et technè, matière et forme, sensibilité et intelligibilité,

réceptivité et productivité, modèle et copie, illusion et vérité, etc. C’est pourquoi on se penchera sur

les principaux moments de la réflexion philosophique qui concerne l’art et le beau depuis l’origine

platonicienne jusqu’à nos jours. Il s’agit de mettre en place un certain nombre de traits distinctifs et

de questions fondamentales qui structurent cette réflexion. Dans ce dessein, nous dégagerons, en

nous appuyant sur le travail et les recherches de Marc Sherringham dans son Introduction à la

philosophie esthétique, certains des « paradigmes » les plus saillants de l’histoire de la philosophie,

dont l’esthétique, « science du comportement sensible et affectif de l’homme », à bien y réfléchir,

n’est qu’un autre nom. Il s’agit de mettre en relief les grandes structures conceptuelles qui ont fixé

pour une période donnée les règles du discours de la philosophie esthétique ; l’identification de ces

grandes structures spécifiques peut se réaliser en isolant certaines des ses dimensions les plus

importantes : la localisation du beau, la définition du beau, le statut de l’art, l’appréhension du beau

et la production de l’art. Trois matrices paradigmatiques peuvent dès lors être isolées : le

classicisme, le criticisme et le romantisme.

I. Le classicisme (largement initié par Platon, l’antiquité et l’intuition de la Belle Totalité)

repose sur l’identification du beau avec la perfection de l’être saisie comme ordre, harmonie,

proportion, totalité achevée et cosmos dépassant l’être humain. Le Beau est objectif et intelligible, il

n’est ni relatif, ni sensible, il dépasse la perspective de l’individu. L’art est soumis à une réalité

idéale qui le précède. L’art est lié au beau s’il reproduit la structure de la réalité idéale ou naturelle,

mais cette beauté sera toujours inférieure à celle de l’être. Car l’art est imitation, copie de l’être ou

de la nature, donc par définition nécessairement inférieure et secondaire : l’art est fabrication et la

fabrication est inférieure à la contemplation théorique de l’ordre et de la beauté de l’univers (créée

par l’intelligence divine). Le classicisme s’établit sur cette séparation de la beauté et de l’art, et cet

écart entraîne ipso facto une dévalorisation de l’art par rapport à l’être. L’appréhension du beau

(perfection et plénitude) est source de désir (imperfection et manque). L’esthétique, parce qu’elle

réfère d’abord comme son étymologie l’indique à la sensibilité et que la philosophie se définit

comme dépassement du monde sensible, occupe une place seconde.

4

II. Il faudra attendre la modernité et la renaissance, l’intensification du subjectivisme

(insistance sur la sensibilité, la relativité du goût, la créativité, la nouveauté et l’innovation) pour

ébranlé le classicisme. Le second grand modèle ou paradigme de l’esthétique philosophique prend

se cristallise avec la pensée de Kant, i.e. le criticisme (XVIIIe siècle), lequel repose sur le lent mais

décisif renversement de la valorisation du sujet sur celle objective de l’être. Kant opère en

philosophie ce qu’il appelle une révolution « copernicienne », l’objet tourne autour du sujet et nul

part ailleurs que dans l’esthétique celle-ci n’est autant visible : il n’y pas de science du Beau, de

propriété objective à laquelle réfère l’idée de beauté, celle-ci est dépendante du sentiment

qu’éprouve la subjectivité dans le jugement esthétique de goût. D’autre part, l’œuvre artistique fait

intervenir les éléments mystérieux du génie et de la créativité, de la pensée inconsciente qui

demeurent sous-estimés bien que clairement aperçu dans le classicisme. En conséquence, l’art cesse

d’être inférieur, hétéronome, soumis à l’être, à la connaissance ou à tout autre domaine supérieur : il

devient autonome, indépendant, trouve sa fin en lui-même. Que le beau soit naturel ou artistique, il

n’est plus que l’occasion pour le sujet d’éprouver un sentiment de plaisir pur désintéressé (distinct

de l’agréable, de l’utile et du bon) que Kant prétend partageable, et produire de l’art revient à

présenter des formes libres (Idées esthétiques) en définitive inexplicables mais exemplaires et

instituantes pour le monde de l’art. L’idée tout à fait révolutionnaire d’un Art pour l’Art ne tardera

pas à apparaître.

III. Le troisième grand moment de l’esthétique est le romantisme (XIXe et XXe siècle) se

déployant à partir de cinq auteurs fondamentaux : Schelling, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche et

Heidegger. Le romantisme est l’inversion du classicisme : ce n’est pas l’art qui manque de vérité,

c’est la vérité qui a besoin d’art. Le statut de l’art n’est plus alors inférieur (classicisme), ni

autonome (criticisme), mais souverain (l’artiste est un « voyant » comme le dira Rimbaud,

l’imagination est la reine des facultés selon la formule de Baudelaire). L’art n’est plus imitation

servile, mais création qui dévoile ce qu’on ne voit pas dans l’expérience ordinaire, expression d’une

intériorité en résonance et/ou en conflit avec le monde. Le beau manifeste alors la réconciliation

et/ou la tension de la nécessité et de la liberté, de l’objectivité et de la subjectivité, du monde et de

l’homme, i.e. l’absolu, et il se définit comme révélation de la vérité elle-même. Le romantisme

affirme l’identité du beau et de l’art et aboutit à la définition de l’esthétique comme théorie de l’art.

L’art nous fait voir ce que le quotidien, le travail et la connaissance scientifique ne voit pas : il nous

renvoie à la connaissance ultime, à la révélation ou au dévoilement de l’unité profonde de l’homme

et du monde, de l’intériorité et de l’extériorité, de la pensée et de la non-pensée.

La mise en lumière de ces paradigmes ne doit pas nous faire oublier que l’esthétique pose

des difficultés considérables de définitions. Celles-ci sont sans doute irréductibles parce que liées à

l’écart du discours (toujours généralisant, cherchant l’essence du beau, l’essence de l’art) et son

objet (le beau et l’oeuvre d’art étant toujours sensible, toujours singulier, résistant au langage, à la

5

compréhension ordinaire, utilitaire et conceptuelle). Nul doute que l’esthétique, le discours sur

l’oeuvre d’art est grevé au départ d’une double hypothèque, disloquée par une tension entre le

jugement subjectif et la prétention à l’universalité, l’affect subjectif et la volonté d’intelligibilité.

Elle ne saurait sans renier son objet, par nature sensible et concret, donc singulier, se transformer en

une sorte de « métaphysique du beau » sur laquelle elle doit pourtant appuyer ses jugements de

valeurs et ses analyses en tant que « science » plus ou moins normative et générale. Mais elle ne

saurait sans tomber dans le particulier, l’arbitraire, voire le bavardage, se confondre avec une

critique des oeuvres qui ne s’appuierait ni sur des principes déterminés ni sur des concepts

philosophiques plus précis. Au-delà du partage moderne entre jugement objectif de fait et jugement

relatif de valeur, cette double appartenance laisse l’esthétique mal définie, inquiète, partagée entre

deux exigences opposées. Cette dualité reflète très bien la nature ambivalente de son objet : l’art. En

effet, l’oeuvre appartient au monde sensible, elle vient à nous par la voie des sens. Mais il va de soi

qu’elle ne s’adresse pas seulement aux sens... Ambiguïté du « sens » ... L’esthétique est difficile à

définir. Elle échappe à l’opposition de la pure connaissance (que veut dire cette œuvre ?) et de la

seule sensibilité immédiate (« moi » je trouve ça beau), de même qu’à l’idéal d’univocité et de

définition de la philosophie (même si à l’origine elle se confond avec l’éclat de cet idéal). Elle

communique avec une chaîne de concepts et de thèmes plus ou moins compatibles avec cet idéal et

avec le projet de dépassement du sensible : le corps, la matière, la subjectivité, la sensibilité, le désir,

le plaisir, l’affectivité, l’illusion, l’imagination, la fiction, l’erreur, le mensonge, l’apparence… De

plus, la facilité avec laquelle la beauté peut être attribuée, indépendamment des oeuvres d’art, à des

choses ou à des personnes spontanément qualifiées de belles (un beau paysage), sans même qu’elles

présentent forcément un intérêt premièrement esthétique (une belle farce, un beau geste, une belle

chaise) est évidente. C’est pourquoi la plupart des travaux contemporains d’esthétique ont le plus

souvent renoncé à repérer des normes du beau, à l’exemple de la logique par rapport au vrai ou de la

morale par rapport au bien. Elles font porter leurs recherches soit sur le l’étude des formes elles-

mêmes (selon une méthode structurale ou sémantique), soit sur rapport de ces formes dans leur

développement historique (Panofsky), soit sur les relations qui peuvent exister entre une oeuvre et

son créateur (approche sociologique ou psychologique). Dans tous les cas, une approche plus

descriptive ou plus explicative, plus phénoménologique, prend le dessus sur l’approche prescriptive.

Ce changement coïncide aussi avec l’émancipation de l’art, laquelle s’accompagne sans

doute paradoxalement de ce que Hegel appelait « mort de l’art ». En effet, la culture moderne de

l’égalité, de l’autonomie, et de la reproduction mécanisée (Benjamin) s’accompagne de la question

de la désublimation, de la sécularisation, de la désacralisation des oeuvres... pensons au surréalisme

et au dadaïsme (tout peut devenir oeuvre d’art). Si l’oeuvre d’art participe du processus de négation

sans limite qui ne s’épargne pas lui-même (Adorno, Lipovetsky), ne nous faut-il pas méditer

l’annonce prophétique de la mort de l’art par Hegel ?

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%