l`apport de l`économie politique

La revue électronique en sciences de l’environnement VertigO, Vol7no2, septembre 2006

VertigO, Vol7 No2

1

SUD, DEVELOPPEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE :

l’apport de l’économie politique

Catherine Figuière, Laboratoire d'Economie de la Production et de l'Intégration Internationale,

Université Pierre Mendès France de Grenoble (UPMF), BP47 38040 GRENOBLE Cedex 9, France,

Courriel : catherine.figuiere@upmf-grenoble.fr

Résumé : Cet article a pour objet de traiter la problématique du développement durable sous l’angle des enjeux pour les pays du Sud. Il

tente de proposer une lecture en économie politique de l’avènement du développement durable version Brundtland. L’objectif est de

montrer en quoi cette version, parce qu’elle ne nécessite pas de changement paradigmatique, ne permet pas un renouvellement de la

problématique du développement. Alors que des propositions comme l’écodéveloppement, formulées au cours des années 70 auraient pu

permettre une internalisation de la contrainte environnementale dans des projets motivés centralement par la satisfaction des besoins, la

définition retenue sur la base du Rapport Brundtland et validé par le cadre onusien, choisit de ne pas hiérarchiser les trois pôles et donc

implicitement de ne pas remettre en cause la centralité des objectifs économiques. Ainsi, le « Paradigme de Rio » constituant un

prolongement thématique du « Consensus de Washington », le développement durable ne vient que complexifier la problématique du

développement des pays du Sud en le rendant plus coûteux.

Mots clés : développement durable, Sud, développement, écodéveloppement, économie politique.

Abstract : This paper addresses the issue of sustainable development for South countries. It offers a political economy approach of the

coming of the Brundtland version of sustainable development. The aim is to show that this consensus seeking version does not offer a

renewal of development approach because it does not require a change of paradigm. The guiding principles of the Brundtland report,

widely accepted by the United Nations’ system, do not offer a hierarchy among the three poles, and thus do not question the prevailing

central position of economic goals - whereas the ecodevelopment project in the 1970’s was to integrate the environmental constraint in a

human needs satisfaction perspective. In this context we present the ‘Rio paradigm’ as a mere thematical extension of the Washington

Consensus, thus bringing both more complexity and higher costs for development process in the South.

Key Words : Sustainable Development, South, Development, « ecodevelopment », political economy.

Introduction

Alors qu’il s’annonçait comme le projet des « bons sentiments »1,

le développement durable menace aujourd’hui de devenir une

« chimère malfaisante » (Godard, 2004). S’il a pu être perçu

pendant une courte décennie, comme un moyen du

développement, les actions menées en son nom sont en effet

parfois taxées aujourd’hui « d’ingérence écologique » (Rossi,

2000). En un quart de siècle, le développement durable s’est

certes imposé mais les critiques à son encontre se sont

développées.

Cette distance entre les intentions et les réalisations peut assez

naturellement s’expliquer par l’ampleur des ambitions fixées par

le rapport Brundtland : « Le développement soutenable

(sustainable) est un développement qui répond aux besoins du

présent sans compromettre la capacité des générations futures à

répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion :

1) le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins

essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus

1 La références aux bons sentiments en matière de développement

durable est devenue récurrente, Brunel (2004) p21, Theys (2000).

grande priorité, et 2) l’idée de limitation que l’état de nos

techniques et de notre organisation sociale imposent à la

capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à

venir » (CMED, p51).

Cette distance peut également trouver des explications dans la

dilution progressive des priorités qui rend aujourd’hui

l’opérationnalité du projet incertaine. Dans la formulation

« officielle »2 par exemple, les objectifs inhérents à la sphère

sociale (besoins) précèdent clairement les contraintes

environnementales. En d’autres termes, les enjeux de

développement sont premiers. Pourtant, force est de constater que

les acceptions ultérieures du développement durable vont

s’avérer peu fidèles à l’intention affichée et « dans les faits, le

développement durable se résume de plus en plus au respect de

l’environnement » (Brunel, 2005b, p17).

2 Gauchon et Tellene (2005, p1). Ces derniers précisent par

ailleurs que cette définition amène « à trop étendre le concept »

et préfèrent définir le développement durable comme « la

capacité de notre génération à améliorer sa situation matérielle

tout en préservant le milieu pour que nos successeurs puissent en

faire autant ».

La revue électronique en sciences de l’environnement VertigO, Vol7no2, septembre 2006

VertigO, Vol7 No2

2

Si cette distance rappelle l’effectivité relative des actions en

faveur du développement durable, elle ne réduit pourtant pas

l’actualité de la visée « politique » du rapport Brundtland. Car

comme le note I. Sachs, «le rapport Brundtland n’a rien apporté

sur le plan conceptuel, mais il a énormément compté sur le plan

politique. » (2002, p7). Le prologue du Rapport Brundtland,

signé par Gagnon et Mead, situe d’ailleurs explicitement cette

ambition politique dans une double logique d’identification des

problèmes et de proposition de solutions globales. La

Commission « a clairement identifié les problèmes

environnementaux les plus importants » (p XIII) et elle « propose

des mesures permettant de solutionner les problèmes à l’échelle

mondiale » (p XIV). Le décalage entre les intentions et les

réalisations masque donc un écart beaucoup plus significatif pour

l’économiste : l’écart entre quelques succès -Kyoto- et des échecs

massifs -la situation économique et sociale des pays du Sud.

Le constat de ce décalage constitue la motivation première des

interrogations développées dans ce texte. L’objectif est donc de

progresser dans la compréhension des enjeux de l’avènement du

développement durable pour les pays du Sud. En d’autres termes,

cet avènement peut-il constituer une opportunité nouvelle pour

les nations qui ne sont pas parvenues à se développer ? L’analyse

vise à montrer que, dans la mesure où le projet initié par le

rapport Brundtland ne s’accompagne pas d’un changement de

paradigme, le développement durable n’entraîne pas les

modifications indispensables à l‘impulsion d’un développement

et , a fortiori, d’un développement durable.

Après avoir précisé, dans un premier temps, la démarche retenue

dans ce papier, qualifiée d’économie politique du développement

durable, un second point éclairera les relations sémantiques,

conceptuelles et historiques entre trois notions : le

développement, l’écodéveloppement et le développement

durable. Dans un troisième et dernier point, ce texte montrera

enfin en quoi le développement durable dans sa version la plus

consensuelle ne constitue pour le Nord qu’une nouvelle façon de

« tirer l’échelle » au pays du Sud, en leur fermant la voie qu’ils

ont eux-mêmes empruntée pour se développer.

Quelle démarche pour quel développement durable ?

La prolifération des publications proposant des typologies des

travaux consacrés au développement durable est révélatrice de la

grande diversité des postures méthodologiques de ces derniers De

manière générale, ces typologies mettent en avant la nécessité

pour le chercheur de préciser cette posture, en amont de toute

amorce de réflexion3.

L’objectif poursuivi ici amène à proposer une démarche en

économie politique, que l’on peut définir par la préférence

donnée à deux angles d’attaque :

3 Sur ces tentatives en français se reporter notamment à Hatem

(1990), Godard (1994) et Vivien (2004).

• l’analyse des stratégies d’acteurs, et en particulier les

stratégies des Etats-Nations, des institutions

internationales ou des ONG –y compris des « ONG, ou

coalition, d’entreprises4». Ces acteurs interviennent en

effet à la fois dans les choix entre projets concurrents,

mais également dans celui des modalités pratiques au

moment du passage à la mise en œuvre.

• l’analyse des interactions entre les sphères politiques et

économiques, essentielles à la compréhension des

compromis adoptés. La définition de l’Economie

Politique Internationale (EPI) formulée par G.

Kébabdjian (1999, p8) permet de progresser dans la

détermination d’une démarche en économie politique.

En effet, l’EPI « cherche à analyser la sphère des

relations économiques internationales, centrées sur les

phénomènes de richesse (production et circulation de la

« richesse des nations ») en prenant en compte les

articulations avec la sphère du politique, centrée sur les

phénomènes de pouvoir. » Cette façon de raisonner sera

ici transposée à des domaines qui ne sont pas

nécessairement « internationaux ».

Cette orientation d’« économie politique du développement

durable » n’est pas sans implications analytiques fortes.

Premièrement, elle entraîne un certain rapport à l’économie. Le

détour par les stratégies d’acteurs tant sur le plan de la production

de richesse que sur celui du pouvoir, invite en effet à une

approche économique qui, par essence, se préoccupe des activités

des hommes en vue de satisfaire leurs besoins, avant de lire les

impacts de ces activités sur l’environnement5. Cette posture n’est

pas incompatible avec une vision « forte » de la soutenabilité

dans la mesure où elle reconnaît une forte spécificité au

« capital » naturel, auquel le capital n’est que très partiellement

substituable6. La démarche en économie politique proposée ici

4 Se référer notamment à C. Giorgetti, NYU environnemental law

journal (1999)

http://www.law.nyu.edu/JOURNALS/ENVTLLAW/issues/vol7/

2/v7na2.pdf.

5 L’anthropologie réside dans l’étude de la dimension sociale de

l’homme. L’anthropocentrisme est une conception, une attitude,

qui rapporte toute chose à l’univers de l’homme (définitions

Larousse). D’où l’impossibilité de distinguer une approche

« anthropocentrée » (dans laquelle l’économie englobe les

sphères environnementale et sociale) d’une démarche « socio-

centrée » dans laquelle c’est la sphère sociale qui englobe les

deux autres, comme le font Sébastien et Brodhag (2004).

6 A ceux qui prétendent « qu’il faut « être deep » ou ne pas être,

car si on ne prend pas une position deep, finalement, la logique

économique va finir de détruire entièrement l’écosystème »

[Smouts, 2005, p58], il peut être répondu qu’ils réduisent une

fois encore le développement durable à deux de ses pôles. Or

l’optique qui est ici défendue vise au contraire un recentrage sur

le pôle social comme priorité dans la hiérarchie des objectifs du

La revue électronique en sciences de l’environnement VertigO, Vol7no2, septembre 2006

VertigO, Vol7 No2

3

s’inscrit, en fait, dans une approche plus anthropocentrée, dans

laquelle « le souci de préserver les ressources naturelles est

justifié par l’utilité qu’elles présentent pour l’homme (…). Le

développement durable se définira donc en référence au maintien

ou à l’augmentation du bien-être humain. » (Hatem, 1990, p103)

à la différence d’une démarche strictement écocentrée dans

laquelle « la vie est supposée avoir une valeur en elle-même ; le

fondement du droit à l’existence d’une vie des non-humains n’est

plus utilitariste mais éthique ».

La deuxième implication analytique de cette démarche en

économie politique concerne les trois piliers du développement

durable –social, environnemental et économique- et leur

positionnement respectif. Dans les typologies mentionnées ci-

dessus, si les auteurs ne sont pas forcément d’accord sur les

positionnements de tels ou tels travaux, ils ont néanmoins en

commun de définir trois catégories en fonction de la priorité

affichée pour l’un ou l’autre des piliers du développement

durable (Godard [1994], Vivien [2004]). L’« entrée » dans le

développement durable retenue ici se fait par le social, mais se

préoccupe bien des possibilités de l’articulation entre les trois

piliers, sans laquelle il ne saurait être question de développement

« durable ». En cela, la démarche rejoint la proposition faite par

J.-P. Revéret (2004) : « le développement social et humain est un

objectif, l’intégrité écologique, une condition, et le

développement économique, un moyen ».

Une troisième et dernière implication concerne l’analyse

territoriale. Dans la mesure où les enjeux de l’application des

principes du développement durable aux pays en voie de

développement constituent l’objet de l’analyse, il convient en

effet de s’interroger à la fois sur le niveau territorial pertinent

pour édicter les objectifs du développement durable, mais

également sur celui où sont mis en place les moyens de les

atteindre. Les travaux portant sur l’ancrage territorial du

développement durable peuvent là encore faire l’objet d’une

typologie en trois catégories. Les premiers postulent sur « la

prééminence du global », les deuxièmes se fondent sur

« l’antériorité du régional » (Vivien et Zuindeau, 2001), les

troisièmes enfin, travaillant sur la nécessaire articulation des

niveaux territoriaux, reconnaissent la nécessité d’un niveau

intermédiaire susceptible d’assurer « la rencontre des logiques

ascendante et descendante » (Godard, 2005, p7). L’analyse

menée ici s’inscrit directement dans ce cadre, relativement

compatible avec une démarche en économie politique soucieuse

de la construction des compromis entre acteurs appartenant à des

niveaux territoriaux différents.

développement durable ; l’environnement étant considéré comme

nécessaire à la survie de l’espèce humaine. En d’autres termes,

l’hypothèse d’une Terre parfaitement préservée –wilderness-,

dans laquelle le bien-être des hommes ne rentre pas en ligne de

compte, n’est pas notre objet.

Les critères caractéristiques d’une démarche d’économie

politique ayant été précisés, il convient désormais d’analyser la

signification de la succession des notions concernant le

développement des pays du Sud, en prenant soin de distinguer

ceux qui ont au moins fait l’objet d’une tentative d’application de

ceux qui sont restés à l’état de projets.

Développement, développement durable, écodéveloppement :

des notions concurrentes pour des projets différents

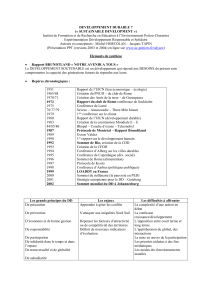

La prise de conscience de la finitude du monde remonte au tout

début des années 1970 avec la publication notamment du premier

Rapport Meadows. Le terme de développement durable apparaît

quant à lui dès 1980 dans un rapport de l’Union Internationale

pour la Conservation de la Nature. Il n’est cependant médiatisé

qu’à partir de la publication du Rapport Brundtland en 1987.

Les projets proposés durant les années 1970 pointent davantage

les contradictions entre les sphères économiques et

environnementales. Ils soulignent parfois même l’irréductibilité

entre le maintien de la croissance économique et la préservation

des conditions de survie de l’espère humaine sur la terre. Dans ce

contexte, et face à la réaction d’un certain nombre de dirigeants

politiques (Kissinger suite au Sommet de Coyococ en 1974 en

particulier), l’ONU va explicitement demander à Gro Harlem

Brundtland de travailler sur des propositions en faveur d’un

« consensus » autour du double thème du développement et de

l’environnement. Il faut dépasser le conflit entre les deux sphères

et les réconcilier. Pour l’initiative onusienne, le développement

« durable » doit désormais se présenter comme « englobant » le

développement. Le développement durable est censé relever du

développement avec une dimension supplémentaire : la prise en

compte de l’environnement qui entraîne nécessairement la

réflexion sur les générations futures.

L’analyse des enjeux de l’avènement du développement durable

pour les pays du Sud, nécessite de revenir sur le moment précis

du « basculement des propositions » en matière de

développement durable : le passage « direct » du développement

au développement « durable », qui s’est opéré au cours de la

décennie 80. Ce passage se fait au détriment du projet

d’écodéveloppement, initié au début des années 70 dans le but

explicite de trouver une solution à la situation du Tiers Monde.

Développement et environnement : les projets des années 70.

Les années 70, décennie de la médiatisation de la finitude du

monde, ont vu émerger plusieurs projets de développement pour

les pays du Sud, tous motivés par la prise en considération de la

question environnementale.

Le projet d’écodéveloppement proposé pour la première fois à

Stockholm en 1972 s’articule autour de la nécessité de prendre en

considération conjointement cinq dimensions du développement

(Sachs, 1994, p54).

La revue électronique en sciences de l’environnement VertigO, Vol7no2, septembre 2006

VertigO, Vol7 No2

4

1. La première est la plus importante : elle combine la

pertinence sociale et l’équité des solutions proposées puisque

la finalité du développement est toujours éthique et sociale.

2. La seconde concerne la prudence écologique : (…) la survie

de l’espèce humaine est en jeu et par conséquent il n’est plus

possible d’externaliser les effets environnementaux de nos

actions sans s’en préoccuper aucunement.

3. La troisième dimension vise l’efficacité économique qui

n’est qu’instrumentale. (…) Il s’agit de mieux situer

l’économie et de mesurer son efficacité à l’aune des critères

macrosociaux et non simplement de rentabilité micro-

économique.

4. Une quatrième dimension est d’ordre culturel. Les solutions

proposées doivent être culturellement acceptables, ce qui

renvoie à l’un des problèmes les plus difficiles pour le

« développeur » : celui de proposer le changement dans la

continuité culturelle en évitant d’imposer des modèles

exogènes mais, en même temps, en refusant de s’enfermer

dans le traditionalisme immobile.

5. Finalement, il y a la dimension de territorialité, la nécessité

de rechercher de nouveaux équilibres spatiaux, les mêmes

activités humaines ayant des impacts écologiques et sociaux

différents selon leur localisation. La planification socio-

économique et l’aménagement du territoire doivent être

pensés conjointement.

Si dans sa version initiale, cette « approche opérationnelle »,

comme la qualifie Sachs lui-même, est motivée par la question

du sous-développement, dès 1974 à Coyococ une nouvelle

version propose un modèle de développement valable pour tous

(Vivien et Zuindeau, 2001, p23).

Ce projet d’écodéveloppement porté par des personnalités très

médiatiques comme Maurice Strong et Ignacy Sachs a eu

tendance à faire oublier d’autres projets de même nature conçus

au cours de la même décennie. Par exemple, « L’autre

développement », proposé dans un rapport sur le développement

et la coopération internationale commandé à la Fondation Dag

Hammarskjöld pour la 7ème session extraordinaire de l’Assemblée

Générale des Nations Unies en 1975, mérite d’être mentionné.

D’une part, les « cinq éléments de son cadre conceptuel » sont

très proches des cinq principes de l’écodéveloppement, et d’autre

part, comme le Rapport Brundtland, il voit le jour dans le cadre

onusien.

« Un autre développement

1. « est axé tout entier vers la satisfaction des besoins, à

commencer par l’élimination de la misère ;

2. est endogène et « self-reliant », c'est-à-dire en prenant

appui sur les forces mêmes des sociétés qui s’y

engagent ;

3. s’harmonise avec l’environnement ;

4. exige des transformations de structure ;

5. nécessite une action immédiate possible et nécessaire »

(p28-40).

Cette proposition induit la nécessité d’un « nouvel ordre

international » remettant en cause notamment la validité d’un

modèle unique de développement valable pour tous à tout

moment de l’histoire. Centré sur la satisfaction des besoins en

harmonie avec l’environnement, il n’a pas retenu l’attention alors

qu’il avait pourtant pour caisse de résonnance l’Assemblée

Générale des Nations Unies.

Il est à souligner que cette tradition ne s’est pas pour autant

éteinte malgré la focalisation sur le « développement durable »

qui caractérise les décennies suivantes. Les travaux initiés par

Juan Martinez-Allier à partir des années 80 constituent en

particulier une critique à la fois du développement durable qui

permet de « recommander les programmes d’ajustement

écologiques » à travers une « sorte de FMI écologique » (1992,

p1), mais également du paradigme à la base de l’ordre

international en vigueur à travers le concept d’échange

écologiquement inégal (2001).

Les projets « d’écodéveloppement » et « d’un autre

développement » se situent dans la lignée des approches critiques

en matière de développement7. Ils convergent sur la

reconnaissance de la spécificité de la situation des pays en

développement. C’est au contraire un projet porteur d’un modèle

universel pour le Nord et le Sud qui va être retenu au cours de la

décennie 80 avec l’avènement du « développement durable ».

Le développement durable version Brundtland : un projet pour

tous

« L’avènement du développement durable » résulte donc de

l’éviction des projets de développement durable pour le Sud. Il

n’y a cependant pas consensus sur les raisons de cet

« avènement » au cours des années 80-90. Les deux propositions

suivantes situent l’éventail des hypothèses avancées. La première

explication, qualifiée d’endogène, est constitutive de la définition

même du développement durable. La seconde, qui cherche ses

arguments dans des évènements non constitutifs de cette

définition, est quant à elle qualifiée d’exogène.

La lecture endogène du processus mobilise, pour expliquer « les

origines historiques et institutionnelles du développement

durable », des arguments issus du thème des prises de conscience

dans le domaine de l’environnement. Cette vision est proposée

notamment par l’IRD (Institut de Recherche sur le

Développement) (Martin, 2002). Dans ce cadre, « la montée en

puissance du développement durable à partir des années 1980 »

est caractérisée par une énumération de phénomènes allant de la

« reconnaissance institutionnelle de pollutions qualifiées de

7 La distinction entre pensée dominante et pensée critique faite

dans le champ du développement durable (Boisvert et Vivien,

2006) mais également dans d’autres comme celui de l’économie

politique internationale (Kébabdjian 2006) sera retenue ici. Ce

dernier retient le terme de système dualiste constitué d’un pôle

« mainstream » et d’un pôle « hétérodoxe ».

La revue électronique en sciences de l’environnement VertigO, Vol7no2, septembre 2006

VertigO, Vol7 No2

5

globales », aux diverses catastrophes majeures du type

Tchernobyl, en passant par les risques d’épuisement des

ressources naturelles non renouvelables (pp56-57). Les

motivations de l’ajout du thème environnemental au

questionnement sur le développement se situent exclusivement

dans la sphère environnementale. Cette lecture intronise « la »

nécessité d’une « durabilité » sans pour autant se positionner ni

par rapport au développement ni par rapport à la concurrence

entre les différents projets de développement durable.

D’autres auteurs, comme Sylvie Brunel – géographe du

développement -, proposent une lecture totalement exogène de

l’émergence du développement durable comme successeur du

développement. Ils mobilisent des facteurs explicatifs situés dans

la sphère politique.

« Le développement est un produit de la guerre froide. (…) Il

s’agit d’empêcher les pays pauvres de basculer dans le camp

du communisme (…) par le biais de l’aide économique aux

nations (qualifiées alors) de « sous-développées ». (…) (Ce

développement) sous-tend aussi que les pays pauvres doivent

forcément connaître un cheminement identique à celui des

pays riches, qui les conduise de la pauvreté à l’entrée dans

une société de consommation ». (…) (Brunel, 2004, p26-27)

« Si le concept de développement durable est apparu

précocement au sein des institutions internationales, il n’a

pas réussi à s’imposer immédiatement, parce que le contexte

économique et géopolitique n’était pas propice. L’évolution

de la donne internationale au tournant des années 1990 va,

au contraire, lui permettre de s’installer. » (Brunel, 2004, p

35) (…) « l’aide publique au développement s’effondre avec

la disparition du mur de Berlin en 1989 (…). Jusque là

allouée pour des motifs stratégiques et géopolitiques par les

grandes puissances (…) elle perd dès lors son utilité ».

(Brunel, 2004 p19)

Cette lecture exogène met en avant la volonté politique qui

émanent des pays du Nord : le thème du développement durable

est interprété comme une tentative d’évincer les approches

« développementistes » fondées sur une reconnaissance des

spécificités des pays du Sud. Radicale, cette approche a

néanmoins l’avantage de souligner la nécessité de resituer

l’apparition d’une notion, ou concept, dans le contexte de la

dynamique des relations de pouvoir existant entre les Etats-

nations, et des capacités d’influence de ces derniers au sein des

institutions internationales. Le choix de ces institutions en faveur

de la définition du développement durable issue du Rapport

Brundtland, au détriment de l’écodéveloppement d’I. Sachs, est

révélateur d’une motivation spécifique : le contenu du « nouvel

outil » doit être consensuel, « politiquement correct », c’est à dire

compatible avec le paradigme8 en vigueur au sein d’autres

8 La définition du paradigme retenue ici fédère des apports de

Kuhn et d’Heidegger. Chez le premier sera retenu l’idée d’un

ensemble de règles admises et intériorisées comme normes par la

communauté scientifique à un moment donné de son histoire

grandes institutions internationales comme le FMI et la Banque

Mondiale9.

En définitive, l’explication de l’évincement des projets comme

l’écodéveloppement au profit du développement durable version

Brundtland relève donc d’une opposition polaire entre une

analyse en termes de « dommages environnementaux majeurs »

[sans politique] et une analyse en termes de « stratégies

politiques » [sans environnement].

Pour Olivier Godard, l’explication est plus médiane : elle se

trouve plutôt dans les caractéristiques mêmes du Rapport

Brundtland. Le projet d’écodéveloppement des années 1970

apparaît comme susceptible de conjuguer les impératifs du

développement avec une prise en compte des « nouveaux »

impératifs liés aux contraintes environnementales. Pourtant « ce

projet (l’écodéveloppement) ne s’est pas réalisé. Politiquement,

il a été écarté à la fin des années soixante-dix par l’appareil

onusien car son contenu politique dérangeait les gouvernements

occidentaux et en particulier la première puissance mondiale.

C’est alors que vint le développement-durable. Moins précis et

moins radical, dans son contenu explicite, plus œcuménique, le

développement-durable a été adopté à la fin des années quatre-

vingt (..). » (Godard, 2005, p18).

Plus précisément, Godard (1998, p227) souligne que

« l’approche néo-classique est davantage congruente (que

l’écodéveloppement) à un monde dans lequel le marché

représente, aux yeux de tous les acteurs, la figure centrale de la

coordination économique et où, concrètement, les grands

groupes industriels et les milieux financiers privés sont les

acteurs leaders du développement international ». Selon lui, la

version Brundtland du développement durable permet

d’internaliser la contrainte environnementale sans pour autant

remettre en cause le paradigme10 économique en vigueur.

pour délimiter et problématiser les faits qu’elle juge digne

d’étude. Chez le second sera reprise l’idée du paradigme comme

champ délimité reposant sur un système d’hypothèses dont on

n’est pas a priori conscient, soit un cadre référent de pensée

adapté à un certain état de développement.

9 Cette lecture de l’avènement du développement durable permet

de rajouter un élément à la liste proposée par Huybens et

Villeneuve (2004). Afin de qualifier le développement durable,

ils distinguent les fonctions idéologique, stratégique et

heuristique, auxquelles s’ajoute ici la fonction politique.

10 L’absence de consensus sur la relation entre changement

paradigmatique et développement durable est en grande partie

imputable à la mobilisation de définitions différentes du concept

de paradigme. Ainsi pour Huybens et Villeneuve, par exemple,

(2004, p4), « le développement durable (…) est un paradigme : il

fait éclater les systèmes de pensées centrés sur l’économie ou sur

l’écologie seulement, en y intégrant une dimension humaine et en

rendant logique l’idée qu’il faut se préoccuper des trois en même

temps ».

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%