C. Soutenir la demande globale

1

C. Soutenir la demande globale

Document 11

A Carquefou, la société Tristone Flowtech (ex-Trelleborg) met ses 152 salariés au chômage partiel une

journée par semaine. Elle enregistre moins de commandes depuis trois mois.

Cette société de 152 salariés fabrique, essentiellement pour Renault et PSA, des pièces en plastique : bocaux

de liquide de refroidissement, filtres à air, etc.

« Notre activité a été soutenue jusqu'en octobre, avant de diminuer, explique Jean-Lin Dubus, le directeur de

l'usine. Notre chiffre d'affaires, de 26 millions d'euros en 2010, pourrait passer à 21 millions cette année. » Un

creux lié à un manque de lancement de nouveaux produits en 2009, au cœur de la crise. « Il faut un an et demi à

deux ans pour développer de nouveaux produits : nous ressentons maintenant les effets de la baisse. »

La direction entrevoit un frémissement : « Renault Sandouville relance ses commandes. »

J. SAYAGH, « Automobile : du chômage partiel chez Tristone, Loire-Atlantique », Ouest-France, 22 janv. 2011.

1) Faisons l’hypothèse que la situation de l’entreprise Tristone est représentative de la plupart des autres

entreprises (hypothèse plausible au vu de l’intensité de la récession de 2009 et ses prolongements actuels).

Que devrait-il se passer si l’on en croit l’analyse néoclassique du marché du travail ?

Le taux de salaire réel devrait baisser puisque l’on est dans une situation où l’offre de travail excède la

demande de travail. Cette baisse du taux de salaire réel devrait conduire à une hausse de la demande de

travail et à une baisse de l’offre et permettre un retour progressif vers le plein-emploi (autorégulation du

marché).

2) Une baisse du coût du travail vous semble-t-elle susceptible de faire augmenter la demande de travail de

Tristone ?

Non, sa décision ne semble pas avoir été prise en comparant le coût du travail de ses salariés à leur

productivité, mais en raison de la faiblesse de la demande qui réduit donc la production désirée et donc la

demande de travail nécessaire pour répondre à cette demande.

On peut ajouter que si toutes les entreprises se mettaient à réduire les salaires, cela freinerait encore

davantage la consommation, donc la demande de biens et services et la demande de travail.

Le salaire n’est pas qu’un coût, c’est aussi un revenu qui permet de soutenir la demande globale.

3) Le niveau de l’emploi est-il fixé sur le marché du travail comme l’affirment les néoclassiques ?

Non, ici, on voit que c’est la situation sur le marché des biens et services qui détermine le niveau de l’emploi.

Si les entreprises n’éprouvent pas le besoin de produire suffisamment parce que la demande est trop faible,

elles n’auront aucune raison d’embaucher, quel que soit le niveau du salaire.

Si les entreprises ont des commandes à satisfaire, elles embaucheront pour atteindre le niveau de production

requis pour y répondre, quel que soit (ou presque) le niveau de salaire. À l'inverse, si elles ont des

perspectives de vente non conformes à leurs attentes, elles n'embaucheront pas - quand bien même le niveau

2

des salaires diminuerait.

John Maynard Keynes est un économiste britannique, né en 1883, mort en 1946, qui va révolutionner la pensée

économique en publiant la "Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie" (1936). Il se situe au niveau

macro-économique et raisonne à court terme pour s'opposer aux théories libérales du marché du travail. « A long

terme, nous serons tous morts ».

Qu'est-ce qui détermine le niveau de l'emploi que les entreprises désirent offrir ? (Doc. a)

A partir des prévisions de demande, les entreprises déterminent le niveau de la production, qui va ainsi

définir le niveau de l’emploi nécessaire à sa réalisation. Le niveau de l’emploi est donc fixé sur le marché

des biens et services et pas sur le marché du travail.

Ces prévisions peuvent être erronées et ne garantissent pas automatiquement un niveau de plein emploi.

Cette nécessaire prise en compte de l'incertitude face à l'avenir introduit une variable psychologique : «

l'état de la confiance » des entrepreneurs.

Quelle est, pour Keynes, la cause du chômage ?

Selon Keynes, le niveau de l’emploi induit par la production déterminée par l’anticipation de la demande n’a

aucune raison de correspondre exactement à l’offre de travail. Le chômage est donc la norme. Il faudrait

que la demande anticipée soit très importante pour qu’elle incite les entreprises à demander exactement la

quantité de travail qui est offerte par la population active. C’est donc l’insuffisance de la demande qui crée le

chômage.

Plus précisément, c’est l’insuffisance de l’investissement qui ne permet pas de combler l’écart entre le niveau

de la demande pour consommation et le niveau de demande qui permettrait d’assurer le plein-emploi.

4. Qu’est-ce qu’un équilibre de sous-emploi ?

Equilibre de sous-emploi : situation d’équilibre entre l’offre et la demande de travail, mais avec un niveau de

production qui en découle insuffisant pour absorber la main-d’œuvre disponible et prête à travailler pour un

salaire égalant sa productivité.

Equilibre car les agents économiques n’ont aucune raison de modifier leur comportement contrairement à ce

qu’affirme la théorie néoclassique qui considère que la baisse du taux de salaire réel permettra de revenir au

plein-emploi.

Seul l’Etat peut permettre à l’activité économique de sortir de la récession.

Document 12 Un exemple récent de plan de relance keynésien

Les gouvernements ont [...] investi dans l'éducation et les infrastructures, notamment, et apporté un soutien

spécial à des industries comme l'automobile. Ils ont également cherché à stimuler la consommation grâce à des

programmes tels que la «prime à casse» [...]. À cause de ce qu'on appelle l'effet multiplicateur, ces trains de

3

mesures peuvent avoir un impact plus important que ne le suggèrent les chiffres qui font la une des journaux.

En quoi ce phénomène consiste-t-il ? En termes simples, chaque dollar dépensé par les gouvernements peut

avoir un impact économique total dépassant 1 dollar. Par exemple, si le gouvernement injecte davantage

d'argent dans les soins de santé, cela peut accroître les revenus des médecins, des infirmières et des fournisseurs

de soins, revenus supplémentaires qu'ils peuvent dépenser pour améliorer leur logement, d'où des revenus

supplémentaires pour les entrepreneurs, et ainsi de suite (sans compter les bénéfices sociaux de ces dépenses en

soins de santé). Si un tel processus peut en théorie se poursuivre à l'infini, ce n'est pas le cas dans la pratique.

Une partie de l'argent sera en effet consacrée à l'achat de biens importés, ce dont profiteront les économies

concernées. De plus, l'augmentation des dépenses publiques peut inciter les agents à épargner davantage et à

dépenser moins en prévision des hausses d'impôt qui serviront à l'avenir à payer toutes ces dépenses.

Brian KEELEY et Patrick LOVE, De la crise à la reprise. Causes, déroulement et conséquences de la grande

récession, OCDE, coll. Les essentiels de l'OCDE, 2011.

1) Lire. Quels sont les différents instruments utilisables pour mener une politique de relance ?

La politique keynésienne de l'emploi : le marché étant incapable de rééquilibrer automatiquement une

économie nationale et d'assurer le plein emploi, il faut que l'Etat intervienne avec pour objectif d'atteindre le

plein emploi. Il a sa disposition deux moyens :

La politique budgétaire de relance : l'Etat peut lancer une politique de grands travaux (augmentation des

investissements publics) qui vont susciter un flux de dépenses et provoquer le phénomène du multiplicateur ;

il peut aussi augmenter les revenus sociaux des catégories défavorisées de la population car elles ont une

forte propension à consommer ; il peut aussi diminuer la fiscalité sur les revenus ou sur la consommation

afin de redonner du pouvoir d’achat aux consommateurs pour qu’ils augmentent leur consommation ; il peut,

enfin, subventionner ou défiscaliser les investissements privés afin d’inciter les agents économiques à

investir.

Revoir les politiques conjoncturelles face aux chocs de demande négatifs (chapitre 2).

La politique monétaire : L'Etat, pour relancer la demande, doit diminuer le taux d'intérêt afin d’inciter les

agents économiques à emprunter pour dépenser. Cela permet aussi d'accroître la profitabilité des entreprises

et les inciter à investir.

Keynes est à l'origine de la plupart des politiques économiques menées par les Etats après la seconde guerre

mondiale (la politique du New Deal de Roosevelt peut être considérée comme une politique pré-

keynésienne).

Cette politique keynésienne semble avoir du succès au moment de la crise de 2008-2009. Les pouvoirs publics

se sont mobilisés avec une rapidité, une vigueur et un degré de coordination relativement sans précédent.

Une politique keynésienne mondiale a répondu au risque systémique pesant sur les institutions financières et

à la menace d'une déflation. Ils ont adopté des plans de relance budgétaire plus ou moins importants : plus

de 2% du PIB aux Etats- Unis, près de 1,5% du PIB en Allemagne et au Japon mais 0,5% du PIB en France.

4

2) Déduire. De quoi dépend l'effet de la hausse des revenus sur la consommation ?

L’effet de la hausse des revenus sur la consommation dépend de la propension marginale à consommer.

Tout dépend aussi du degré d’ouverture des économies sur l’extérieur. La contrainte extérieure peut être forte

et, dans ce cas précis, la relance peut profiter aux autres pays.

Par ailleurs, les agents économiques peuvent anticiper une hausse des prélèvements obligatoires et épargner au

lieu de consommer.

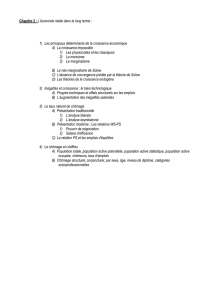

3. RÉCAPITULER. À l'aide des deux textes et de vos connaissances, retracez sous forme d'un schéma la

détermination de l'emploi dans la perspective keynésienne. Voici les expressions à placer dans le schéma :

Emploi – Investissement – Propension à consommer – Demande anticipée – Consommation – Revenu –

Production

Complément de cours : Remarques sur les limites de telles politiques (voir chapitre 2):

la relance de la demande peut buter sur la contrainte extérieure. Si l’appareil productif national n’est

pas compétitif en matière de prix ou mal adapté à la demande des consommateurs, toute relance de

la demande par l’Etat va se traduire par une hausse des importations (ce qui ne va pas réduire le

chômage intérieur) et par un déficit extérieur. Seule une relance coordonnée à l’échelle européenne

pourrait permettre d’éviter cette contrainte. Mais ce n’est pas du tout le chemin qui est emprunté

actuellement, notamment parce que l’Allemagne y est opposée.

La politique de relance bute sur la contrainte budgétaire. Lorsque le déficit budgétaire devient

permanent, la dette de l’Etat augmente fortement et le déficit ne sert plus qu’à payer les intérêts de

Propension à

consommer

Revenu

Consommation

Demande

anticipée

Investissement

Production

Emploi

5

la dette ce qui n’a aucun effet sur la relance de la croissance. En augmentant son endettement et en

provoquant une hausse du taux d’intérêt, l’Etat augmente le service de la dette qui comprend la

charge de la dette (les intérêts à verser) et l’amortissement des sommes prêtées (une partie du capital

emprunté) qu’il doit chaque année à ses créanciers. L’Etat entre alors dans un « cercle vicieux » : le

déficit engendre des dépenses qui creusent le déficit. On parle d’ « effet boule de neige ». Dans ce cas,

les Etats sont contraints de diminuer, voire d’annuler leur déficit budgétaire, en diminuant les

dépenses publiques et en augmentant les recettes fiscales. Ces politiques d’austérité menées dans la

zone euro entretiennent récessions et ralentissement de la croissance qui ont des effets négatifs sur

l’emploi et le chômage.

DOCUMENT 15 Exercice Correction

Définition du chômage

Causes du chômage

Mesures à mettre en

place

Limites

Libéraux

Chômage classique (ou

structurel)

Coût du travail > salaire

d’équilibre

Exonération de cotisations

sociales pour réduire le

coût du travail

Risque de freiner la

demande.

Rigidités sur le marché du

travail

Flexibiliser le marché du

travail

Fragilise la capacité

intégratrice du travail.

Chômage frictionnel

Problèmes d’appariement

entre offre et demande de

travail

Politiques d’activation :

formation et suivi

individualisée des

chômeurs (ex PARE)

Peu d’effets si manque

d’emplois.

Chômage volontaire

Trappes à chômage et

préférence pour le loisir

Contrôle des chômeurs.

Incitations à la reprise

d’activité (RSA)

Stigmatisation des

chômeurs.

Keynésiens

Chômage keynésien

(chômage involontaire)

Insuffisance de la

demande anticipée

Politiques de relance

(soutien à la demande

globale)

Contrainte extérieure.

Contrainte de

financement.

III. Une société salariale fragilisée

Les années 1945-75 correspondent à ce que de nombreux auteurs ont désigné comme un type de société «

salariale » (Robert Castel, 1995). Le type d’emploi est un emploi régulier, à plein temps, à durée indéterminée,

souvent le même pour toute la vie, ou alors avec une mobilité ascendante, c’est-à-dire une progression de

carrière permettant d’améliorer son sort. Il s’agit également d’un emploi qui donne accès à des droits collectifs

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%