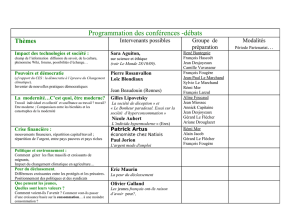

Déclassement : affronter la réalitéRencontre avec Louis Chauvel

Mensuel N° 287 - décembre 2016

La manipulation - Pourquoi sommes-nous tous influençables ?

Déclassement : affronter la réalité

Rencontre avec Louis Chauvel

Les Français sont hantés par la peur du déclassement. Et s’ils avaient raison ? C’est la thèse

du sociologue Louis Chauvel, qui tire la sonnette d’alarme : les inégalités socioéconomiques

seraient en train de se radicaliser en France, au détriment des jeunes et de la classe moyenne.

Dans votre dernier livre, vous prenez le contre-pied de ceux qui disent que les transformations

économiques actuelles conduisent à un accroissement des richesses dans notre société.

Pourquoi ?

Il s’agit en effet d’une réponse à Angus Deaton, le prix Nobel d’économie 2015, qui soutient que les

sociétés, notamment occidentales, ne se sont jamais mieux portées qu’aujourd’hui. Le diagnostic est

vrai si l’on mesure la croissance du revenu et du patrimoine en moyenne. Mais ici plus qu’ailleurs, les

moyennes sont trompeuses car elles dissimulent des évolutions bien plus complexes, comme

l’enrichissement sélectif des milliardaires et la stagnation des autres, qui peuvent avoir l’impression

d’un recul. Ces chiffres peuvent être tirés vers le haut pour désigner l’amélioration considérable du sort

des seniors et dissimuler la régression sociale vécue par leurs enfants, certes plus riches en

téléphones portables, mais bien plus pauvres en termes de pouvoir d’achat immobilier. Mon livre

consiste ainsi à étudier ce contraste entre une France qui va bien – celle des jeunes seniors des

classes moyennes salariées, protégées, propriétaires – et une autre France, celle des jeunes actifs et

des classes moyennes salariées.

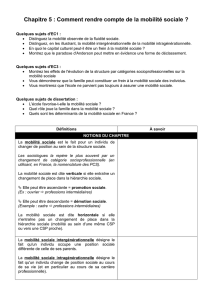

Qui sont les classes moyennes aujourd’hui ?

Définir ces classes moyennes n’est pas aisé, puisqu’elles correspondent à une diversité de positions

d’emploi, de niveaux de revenus et de sentiment d’appartenance. Henri Mendras, dans les

années 1980, a dépeint l’apogée de ce groupe en ascension. Il le définissait comme un archipel,

comme une constellation de catégories professionnelles centrales, pas nécessairement homogènes

mais néanmoins connexes et proches par leurs niveaux de revenus moyens, comme une forme

sociale construite autour des acquis de l’État providence (stabilité, visibilité de l’avenir, accès à la

santé, aux services sociaux et à l’éducation pour les enfants), et plus encore comme une culture et

une identité collective en opposition à la culture populaire et à celle de la bourgeoisie. Selon le

caractère plus ou moins large du spectre retenu, une bonne moitié, voire deux tiers de la population

peuvent s’assimiler aux classes moyennes inférieures, intermédiaires ou supérieures. En 2006, dans

mon livre Les Classes moyennes à la dérive, je montrais comment le mouvement d’ascension

perpétuelle décrit par H. Mendras s’est interrompu. À l’époque, il était encore possible de croire que

les classes moyennes étaient protégées contre la crise, qu’elles vivaient à l’écart du chômage et de la

précarité. C’est de moins en moins vrai aujourd’hui. Beaucoup de ses ressortissants ont l’impression

d’un recul. Mon travail consiste à aller au-delà de l’hypothèse de « peur du déclassement » pour

comprendre la réalité du déclin vécu par beaucoup.

Vos précédents ouvrages évoquaient déjà la menace du déclassement social. D’où vous vient

cet intérêt pour ce sujet ?

En 1995, dans les semaines qui ont suivi la grande vague de chaleur de Chicago, j’ai visité les

immenses friches industrielles à l’orée de la ville. C’était une impression de fin du monde. La classe

ouvrière n’était pas la seule à s’effondrer : le « white trash » issu des classes moyennes – les parents

avaient connu l’emploi salarié stable et la société de consommation – était touché à son tour par la

crise, dans le déni des réalités. De cette visite derrière le décor, j’ai conservé un intérêt pour les «

sociétés Potemkine », qui dissimulent derrière le carton-pâte repeint en bleu layette et rose bonbon

leurs sombres réalités.

Vous contrastez en France le sort extrêmement favorable des jeunes seniors et celui de leurs

enfants. Comment expliquer ce décalage de morale entre ce que pensent les retraités et ce que

pensent les actuels salariés ?

On ne peut comprendre le recul social en cours dans les classes moyennes françaises si on ne

s’interroge pas sur la place très particulière des retraités : avec ces derniers, les moyennes (de niveau

de vie, de départs en vacances, de taux de propriété, etc.) sont toujours en croissance vive ; sans eux,

elles stagnent ou se renversent. Ces analyses révèlent le passage d’une dynamique sociale propre

aux Trente Glorieuses, celle qu’ont connue les jeunes retraités au temps de leur jeunesse, et le monde

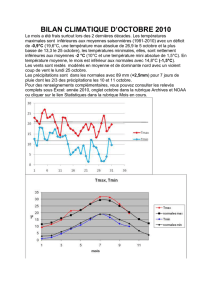

nouveau des quarantenaires. C’est particulièrement vrai pour le logement. En 1984, dans Paris, une

année de salaire de professeur de lycée permettait d’acheter 9 m², et aujourd’hui, trente-deux ans

après, de l’ordre de 3 m². Ce n’est pas propre à Paris, les salaires des jeunes générations ne

permettent plus de se loger correctement sans sacrifier autre chose : les vacances, les loisirs, une

partie du niveau de vie, etc. L’analyse montre comme l’existence d’une pente dévalante, une « spirale

», c’est-à-dire une glissade régulière vers le bas des nouvelles générations dès lors qu’on étudie leur

patrimoine. Le mot-clé ici est celui de « repatrimonialisation » : jusque dans les années 1980, la

société salariale permettait de se passer d’acquisition patrimoniale. Loyers bon marché, retraite et

santé garantis, loin des tickets modérateurs et des déremboursements d’aujourd’hui, tout cela signifiait

la dépatrimonialisation privée, dans une dynamique de constitution de ce que Robert Castel appelait le

« patrimoine social ». Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il était possible d’envisager

ses vieux jours sans épargne, sans être issu d’une famille possédante. Par un paradoxe étonnant, la

génération de classes moyennes qui aurait pu vivre sans patrimoine est justement celle qui a pu

épargner pour se constituer un bas de laine significatif aujourd’hui. La génération de leurs enfants, au

contraire, aurait intérêt à épargner (si l’on suit les réformes récentes des retraites qui frappent ceux qui

partiront en retraite dans les prochaines décennies) ; or le faible niveau des salaires et l’explosion des

prix de l’immobilier, notamment, rendent la chose impossible, sauf si vos parents sont riches et

généreux.

Faut-il déduire qu’il existe aujourd’hui une rupture générationnelle en termes d’égalité des

chances ?

Le meilleur indicateur de progrès social consiste à suivre ce que la nouvelle génération peut obtenir

par son effort, son propre mérite, en dehors de l’apport de ses parents. De ce point de vue, les

nouvelles générations sont assez mal loties ! Un aspect important de ce déclassement relève du

diplôme : il faut aux jeunes générations trois années d’études de plus que leurs propres parents pour

parvenir au même emploi. C’est ce qu’avec Emmanuelle Nauze-Fichet et Magda Tomasini, j’appelle le

« déclassement scolaire » et que la sociologue Marie Duru-Bellat appelle « inflation des diplômes » :

les diplômes sont de plus en plus répandus et en viennent à perdre de leur valeur. Une façon

d’échapper à cette fatalité du déclassement, c’est de s’expatrier. Certains pays comme le Québec

offrent de meilleurs débouchés pour les diplômés français. Pour ceux qui restent en France, les

ressources parentales deviennent vitales, surtout pour celles et ceux qui s’engagent dans des emplois

vocationnels, c’est-à-dire dont le prestige élevé a pour contrepartie des niveaux de rémunération plus

faibles et aléatoires (artiste, journaliste, etc.) : Cyprien Tasset, Thomas Amossé et Mathieu Grégoire

dans leur étude sur les travailleurs intellectuels précaires montrent que ces jeunes sans enfants

survivent grâce au soutien de leurs propres parents. S’il fléchit, ou si les enfants naissent, il faudra

donner une autre orientation à sa vie, pour trouver un vrai gagne-pain. C’est alors l’entrée dans la

vraie vie où il n’est plus possible d’euphémiser le déclassement.

Cette situation est-elle spécifique à la France ?

Mes collègues qui travaillent sur la question des retraites, comme Bernhard Ebbinghaus à Oxford,

classent maintenant la France dans le même groupe que l’Italie et l’Espagne, et non plus comme

l’Allemagne. Ces pays dits familialistes préfèrent le maintien des droits maximaux pour les seniors –

qui peuvent ainsi soutenir leurs enfants dans le besoin –, à la défaveur des salariés actuels qui paient

les retraites. Le souci de ces pays se pose en termes de soutenabilité. En Italie et en Espagne, les

adultes ont moitié moins d’enfants que dans les années 1970, avec en outre une émigration massive

des diplômés : c’est le familialisme sans famille. La prospective sociale à l’horizon de 2050 est

effrayante. En France, l’enjeu se pose davantage en termes d’appauvrissement, avec l’inversion de la

courbe de l’ascension sociale après les générations nées en 1950.

Selon vous, il s’agit d’un déclassement systémique de l’ensemble de la société. Mais ne peut-

on pas y voir plutôt l’effet d’une mobilité accrue des individus par rapport à leurs parents ?

Je pense plutôt que nous rebattons des ambitions de notre modèle socio-économique. Nous nous

orientions naguère vers l’Europe du Nord et nous nous alignons de plus en plus sur les modèles du

Sud de l’Europe : une société de classes postmoyennes déstabilisées, précarisées, où les salaires ne

permettent plus de se constituer un patrimoine. Dans le privé comme dans le public, les catégories les

plus solides (techniciens et même ouvriers qualifiés de l’automobile, de l’industrie de pointe, des

grandes entreprises), toute cette société de classes moyennes qui s’est imposée en France dans les

années 1980 s’est fissurée, fracturée. C’est encore plus évident quand on regarde les moins de 40 ans

aujourd’hui. Cette société s’est déstabilisée. Les catégories connaissant un confort protégé sont en

nombre déclinant. Cette situation engendre une frustration de masse.

Vous dénoncez dans votre ouvrage une « société des illusions ». Qu’entendez-vous

exactement par là ?

Depuis les années 1990, les sciences sociales se sont mises à préférer l’analyse des représentations

à celle des réalités, particulièrement lorsqu’elles sont gênantes. La notion même de « faits sociaux »

est renvoyée au cabinet des antiques. Cette attitude a fait perdre un temps précieux dans la

compréhension de ce qui nous arrive.

J’en appelle donc à une démarche néoréaliste ou néomatérialiste ultralucide. Elle consiste en un

retour aux faits sociaux comme des choses, comme le recommandait Durkheim. Notre utilité sociale

en tant que sociologues, c’est de mettre au jour des réalités nouvelles, problématiques, souvent

dissimulées. La psychosociologue viennoise Marie Jahoda soulignait comment les pires dominations

sociales sont possibles dès lors qu’elles se dissimulent sous les idéologies, les hallucinations et les

fascinations collectives, et les illusions. En France, il existe un profond refus de voir les choses et de

les appeler par leur nom. Ce processus alimente une partie du cercle vicieux des problèmes que l’on

ne peut résoudre faute de les avoir caractérisés à temps. Certains ont clamé que le déclassement

n’était qu’une peur, et non pas une réalité. Ce diagnostic inexact a fait beaucoup de mal en nous

détournant d’une confrontation aux réalités.

Votre bilan, celui d’un déclassement global des jeunes générations, n’est-il pas exagérément

pessimiste ?

Les statistiques soutiennent mes conclusions. Par exemple, alors que le bac de 1970 représentait pour

les trentenaires le ticket d’entrée dans les professions intermédiaires dans 60 % des cas, seuls 30 %

des bacheliers y ont accès aujourd’hui, les autres étant employés, ouvriers ou chômeurs. Le bac

aujourd’hui vaut ce que le certificat d’études représentait dans les années 1950. Il faudrait en réalité 20

% de cadres et professions intermédiaires pour absorber le surcroît de diplômés : la croissance a été

nettement insuffisante. Le salaire à temps plein des professions intermédiaires n’a pas simplement

fléchi relativement à celui des ouvriers (l’écart s’est réduit de 20 points depuis 1980), il a aussi baissé

en termes réels, en perdant 2 000 euros de 1980 à 2010. Il est intéressant de regarder l’écart entre les

faits que vivent les gens et la réalité seconde, mouvante et friable, qu’ils en expriment. Ce sont là deux

mondes différents, qui restent sans rapport tant que le réel ne fait son retour avec son cortège

d’illusions perdues. Par exemple, les jeunes de 25 ans ne sont pas forcément les plus critiques envers

leurs conditions de vie : c’est avec les factures qui s’accumulent, les traites, le coût de l’école et toutes

les réalités triviales que la vie amène, que les jeunes commencent à compter.

La génération est-elle homogène ? Tous les jeunes se trouvent-ils dans la même situation, au-

delà des clivages générés par les patrimoines familiaux inégaux ?

Le premier sociologue à s’être intéressé à ces questions est Karl Mannheim. Le Problème des

générations (écrit à Francfort en 1928) est un classique que l’on doit mettre à la même hauteur que Le

Suicide de Durkheim ou L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme de Max Weber. Mannheim

s’intéresse au Zeitgeist, à l’esprit du temps, en particulier celui des nouvelles générations. Il savait bien

que celles-là sont diverses : l’extrême gauche s’opposait alors dans la rue avec l’extrême droite ; la

jeunesse était fragmentée en classes sociales et en fractions idéologiques conflictuelles. Malgré cette

fragmentation, la jeunesse était une unité par l’« entéléchie », le point d’orgue d’une scène historique

commune, produite par l’esprit du temps, dans un destin d’effondrement et de suicide collectif de

l’Allemagne. Il faut voir ici aussi l’erreur qu’il y aurait à ne considérer que les diversités des jeunesses

sans voir l’unité d’une jeune génération, au singulier, orpheline d’un destin social.

Ce qui est commun à la jeunesse d’aujourd’hui, c’est l’amplification des difficultés sociales. Le but de

mon travail, à l’horizon de mon espérance de vie, est de mieux comprendre comment les effets de

classe et de génération se combinent pour produire des inégalités aujourd’hui en cours de

radicalisation.

Louis Chauvel

Né en 1967, sociologue, professeur à l’université du Luxembourg. Ses analyses portent sur le

changement social, les inégalités entre générations, en particulier dans les classes moyennes. Il a

notamment publié Le Destin des générations (2e éd, Puf, 2010), Les Classes moyennes à la dérive

(Seuil, 2006) et La Spirale du déclassement. Essai sur la société des illusions (Seuil, 2016).

1

/

5

100%