Téléchargez le cours.

Thème 2.

La mondialisation : acteurs, flux et réseaux.

Chapitre 1. Question obligatoire.

Mondialisation et firmes transnationales.

Une firme transnationale est une entreprise de grande dimension exerçant ses activités dans plusieurs Etats,

directement ou par l’intermédiaire de filiales. Son siège social est localisé dans un Etat mais ses capitaux sont

souvent multinationaux. Une grande partie du chiffre d’affaires étant réalisé par ses filiales à l’étranger, la FTN

met en place une stratégie spatiale qui articule les espaces de conception, de production et de

commercialisation afin d’optimiser ses bénéfices.

I. Les FTN au cœur de la mondialisation.

A. La répartition des FTN dans le monde.

Carte p. 170. La répartition des FTN dans le monde.

1. Faites un classement des 10 pays accueillant des sièges sociaux des 500 FTN les plus riches du monde. Indiquez pour chaque pays

l’évolution entre 2005 et 2011.

2. Quels pays ou espaces ont un chiffre d’affaires inférieur à celui de Coca-Cola en 2011 (46.5 milliards de $) ?

La carte de l’implantation des FTN dans le monde illustre la hiérarchie des espaces de la mondialisation

(voir chap. 1)

Les FTN ont des activités dans le monde entier, mais elles conservent un fort ancrage national par

l’implantation de leurs sièges sociaux dans leur pays d’origine. Les sièges sociaux des FTN sont

majoritairement implantés dans les pays du Nord : Amérique du Nord, UE et Japon qui sont les grands pôles

de la mondialisation (voir chapitre 1).

Les FTN des Suds sont cependant de plus en plus nombreuses et influentes. C’est le cas des FTN

chinoises ou brésiliennes. Elles contribuent à faire des pays où leur siège social est implanté des puissances

émergentes.

La majorité des Etats ne possèdent pas de FTN parmi les 500 premières dans le monde : l’Afrique, le

Proche et Moyen-Orient n’en possèdent pas. Certains Etats sont même moins puissants financièrement que la

FTN Coca-Cola : c’est le cas par exemple de la majorité des Etats d’Afrique subsaharienne.

B. Les FTN sont les symboles et les moteurs de la mondialisation.

Les FTN sont des acteurs majeurs de l’économie mondiale et dominent tous les secteurs

économiques (http://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_mondial_des_entreprises_leader_par_secteur), quelques

exemples : Pétrole (Royal Dutsh Shell, Exxon Mobil, Total, Sinopec). Divertissement (Walt Disney Company,

Vivendi). Agro-alimentaire (Unilever, PepsiCo, Nestlé). Cosmétique (L’Oréal, Pocter et Gamble). Grande distribution

(Wal-Mart, Carrefour). Automobile (Toyota, General Motors, Volkswagen). Télécommunication (Apple, Samsung,

Google). Banques et assurances (Axa, ING Group)…

Les FTN dominent l’économie mondiale. Ce sont 80 000 sociétés mères qui sont à l’origine des 2/3 des

échanges mondiaux. Elles emploient 80 millions de salariés et disposent de 800 000 filiales dans le monde

entier. L’ensemble des FTN représente ¼ du PIB mondial.

Les FTN concentre donc des richesses colossales à l’échelle mondiale Ce sont des puissances

financières majeures qui investissent dans le monde entier (IDE, investissement direct à l’étranger). Leurs

stratégies d’investissement en font donc des acteurs spatiaux très importants de la mondialisation.

Les produits fabriqués par les FTN peuvent bénéficier d’une distribution mondiale massive. La diffusion

des produits mondialisés participe à l’homogénéisation des modes de consommation notamment dans la

consommation alimentaire (McDonald’s, Coca-Cola). Sur certains marchés il n’existe que quelques FTN qui

rivalisent entre elles (exemple de la construction aéronautique avec Airbus-Boeing).

II. Flux mondiaux et FTN.

Les FTN étant des acteurs majeurs de la mondialisation elles génèrent des flux (=déplacement par le

biais d’un réseau, déf. p. 180) mondiaux très importants ; ces flux concernent les marchandises, les hommes,

les capitaux et les informations. Les FTN s’intègrent dans des réseaux (déf. p. 180) c'est-à-dire qu’elles nouent

des relations avec les autres acteurs spatiaux (déf. p. 176) de la mondialisation (Etats, médias, ONG,

individus) et qu’elles utilisent les axes matériels ou immatériels permettant les flux.

La multiplication des différents flux générés par les FTN est due aux révolutions dans le monde des

transports et des télécommunications (NTIC)

A. La révolution des transports.

La révolution des transports permet de relier des espaces à travers le monde en peu de temps et à

faible coût. Cette révolution est essentielle au processus de mondialisation.

Le transport maritime assure 90% des échanges de marchandises dans le monde et ceux-ci sont en

très forte augmentation depuis les années 1960. Cette révolution dans les transports maritimes est

caractérisée par la conteneurisation (déf. p. 179). On assiste à une course au gigantisme des porte-conteneurs

et des infrastructures portuaires (voir l’exemple de Shanghai). Le conteneur peut être transporté par plusieurs

modes de transport (bateau, camion, train, péniche) : on parle de multimodalité du conteneur. Les plateformes

multimodales permettent l’interconnexion des différents modes de transports.

Le transport aérien est également en très forte croissance. Il permet la multiplication des flux de

voyageurs (tourisme et affaires). Le fret aérien est en très forte croissance avec des FTN spécialisées dans ce

domaine comme FEDEX ou UPS qui ont des flottes de plusieurs centaines d’avions (carte 1 p. 181).

Les FTN sont des acteurs majeurs de cette révolution : elles en profitent et en sont le moteur. Elles

peuvent ainsi choisir de s’implanter partout dans le monde et créer des centres de production qui ne sont pas

implantés près des centres de consommation.

B. La révolution des NTIC.

La révolution des technologies de la communication et de l’information est basée sur la révolution

numérique/informatique. Elle permet l’instantanéité des communications partout dans le monde. Les outils sont

l’ordinateur couplé avec Internet et le téléphone portable. Les télécommunications sont assurées par des

liaisons satellites et des câbles sous-marins en fibre optique (1

er

câble transatlantique en 1988, 1 milliard de km

aujourd’hui).

Les FTN profitent de cette révolution pour s’internationaliser et repenser leurs stratégies spatiales : les

informations de diverses natures entre les différents centres de la FTN sont instantanées et ne nécessitent plus

obligatoirement de voyages physiques. De plus la révolution des NTIC accroît les échanges de capitaux qui

sont à la base de la puissance des FTN qui investissent dans le monde entier (IDE).

La desserte de la planète n’est pas homogène : les réseaux et les flux reproduisent les grands traits de

l’organisation du monde, ils renforcent les liens entre les pôles majeurs de l’économie mondiale mais laissent à

l’écart de vastes zones (voir chap. 1).

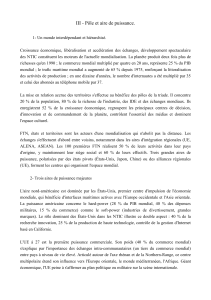

III. Les FTN : acteurs majeurs de la mondialisation

Grâce aux révolutions des transports et des NTIC, les FTN établissent des stratégies spatiales

globales (à l’échelle planétaire) : ce sont des acteurs spatiaux majeurs de la mondialisation.

A. Un exemple de stratégie spatiale globale : Toyota.

Carte 2 p. 171, les FTN au cœur de l’économie mondialisée : l’exemple de Toyota.

1. Quelle est la nationalité d’origine de la FTN Toyota ? Où se situe le siège social de Toyota ?

2. Dans quels pays se concentrent les centres de recherche et développement ? Expliquez pourquoi.

3. Pourquoi la production de véhicules Toyota a augmenté en Asie alors qu’elle a baissé au Japon (trouvez 2 arguments)

4. Dans quelles régions du monde la production de véhicules Toyota a le plus augmenté entre 2002 et 2011 ? Expliquez pourquoi.

B. La nouvelle division internationale du travail.

Le pouvoir des FTN dans la mondialisation intensifie la division internationale du travail (déf. p. 178) qui

est la spécialisation des pays dans le type d’activité présentant le plus d’avantages comparatifs pour les

grandes entreprises. Cette division se fonde sur le coût de la main d’œuvre, le niveau de formation des

salariés, la législation (travail et fiscalité) et les infrastructures (de transport notamment) des pays.

La mondialisation des entreprises permet la dissociation des lieux de production et de consommation.

Les FTN établissent donc des stratégies en fonction des avantages comparatifs des pays.

► Délocalisation de la production dans des pays à main d’œuvre bon marché.

► Implantation de la production près des lieux de consommation (si rentable en terme de logistique).

► Implantation des centres de recherche et développement dans les pays (souvent du Nord) ayant des

salariés hautement qualifiés (université, écoles d’ingénieurs, centre de recherche…)

► Implantation des activités financières dans des villes globales et des paradis fiscaux.

Les FTN revoient régulièrement leur stratégie en fonction de l’évolution économique et politique des

pays. Les FTN sont toujours à la recherche de la meilleure rentabilité et procèdent donc à des migrations

d’activités vers d’autres pays. Si aujourd’hui le cœur de la puissance des FTN se situe toujours dans les pays

du Nord qui accueillent les activités à forte valeur ajoutée (RD et finance), les pays émergents concurrencent

de plus en plus les vieux pays industrialisés en terme de production mais aussi de recherche et

développement. Les FTN s’implantent massivement dans les pays émergents car ils représentent les marchés

de consommation qui connaissent les plus fortes croissances.

Les FTN ont également des stratégies régionales entre centre de production et sous-traitants.

1

/

2

100%