Les douleurs ORL - autismes et potentiels

www.institut-upsa-douleur.org

JANVIER 2013

14

n° la douleur

DES RECOMMANDATIONS À LA PRATIQUE

DOSSIER P. 1-6

Les douleurs ORL

• Les infections

naso-sinusiennes

• Les douleurs pharyngées

• Les otalgies

FOCUS P. 7

• Douleurs et sclérose

en plaques

BRÈVES P. 8

DANS CE

NUMÉRO

La douleur d’une sinusite est bien connue, que la

sinusite soit aiguë ou chronique, limitée à un sinus

ou diffusant dans toute la face, liée à une affection

virale ou bactérienne. Une exploration clinique,

endoscopique, bactériologique et l’imagerie (scan-

ner le plus souvent) vont conduire au diagnostic et

guider l’attitude thérapeutique.

Les douleurs vont varier en fonction du sinus atteint.

Elles sont le plus souvent pulsatiles, accentuées par

la position tête penchée en avant, et la pression au

niveau de la paroi antérieure du sinus.

L’algie de la sinusite frontale est de topographie supra-

orbitaire unilatérale ou de l’angle interne de l’œil

2.

Elle est parfois accompagnée de larmoiement, de

photophobie. L’imagerie recherche une complication

méningo-encéphalique ou orbitaire. Dans la sinusite

« bloquée » hyperalgique, la rhinite est inaugurale,

sans écoulement nasal. Le traitement est local décon-

gestionnant, la nécessité d’une trépano-ponction est

exceptionnelle. La récidive lors d’un barotraumatisme

doit faire rechercher une malformation anatomique,

une pathologie d’environnement (tabac, poussière,

professionnelle…) ou de terrain (allergie, diabète, défi -

cit immunitaire…)

2,3. L’algie de la sinusite maxillaire

intéresse la région infra-orbitaire, unilatérale, irradiant

dans les dents sous-jacentes et l’orbite ; elle est cal-

mée par le mouchage, accentuée la nuit

3. Elle peut

être confondue avec les lésions dentaires qui peuvent

être causales. La sinusite chronique est en règle géné-

rale indolore, sauf lors des poussées.

Les douleurs ORL

Les douleurs ORL

Les douleurs ORL

M. Navez, A. David, A. Timochenko, C. Berger, J-M. Prades

Centre de la douleur, CHU Saint-Étienne

Service ORL, CHU Saint-Étienne

Service Pédiatrie, CHU Saint-Étienne

La pathologie ORL est fréquente en soins primaires et s’accompagne souvent de douleur.

Elle affecte aussi bien l’enfant que l’adulte. Elle est en lien avec des infections virales,

voire bactériennes, et va poser le problème de la prescription ou non d’antibiotiques.

Cependant, ces douleurs ORL peuvent être d’autres origines, en particulier liées à des

atteintes et projections des organes voisins (pharyngo-larynx ou articulation temporo-

mandibulaire sur l’oreille), des lésions carcinologiques (cancer pharyngo-laryngé) ou

d’origine névralgique (nerf glossopharyngien). Nous nous limiterons aux pathologies

les plus fréquentes rencontrées en soins primaires, à savoir les affections rhino-

sinusiennes, pharyngo-laryngées, et l’otite moyenne de l’enfant.

Les infections naso-sinusiennes

La sinusite est souvent le premier diagnostic évoqué par les patients et leurs médecins devant

une douleur faciale

1. Ces douleurs de « sinusite » peuvent être d’étiologie différente, directe-

ment en lien avec une infection naso-sinusienne, ou sans cause infectieuse avérée et plutôt

liée à « un déséquilibre trigéminé-sympathique » impliquant les structures avoisinantes.

UPSA-Douleur Reco Pratique-n14 BAT.indd 1 25/01/13 11:50

La douLeur, des recommandations à La pratique • n°14 • JanVier 2013

DOSSIER

2

L’algie de la sinusite sphénoïdale se caracté-

rise par des douleurs profondes, postérieures

de topographie rétro-orbitaire (2/3 des cas)

nucale ou frontale (1/3 des cas). Souvent

violente et paroxystique, elle peut s’accom-

pagner de troubles vasomoteurs (rhinorrhée,

congestion nasale, larmoiements, rougeur de

l’hémiface). Les troubles ophtalmologiques

comme la baisse de l’acuité visuelle, l’ampu-

tation d’un champ visuel, l’œdème au fond

d’œil font redouter une complication intra-

crânienne 4.

L’algie de la sinusite ethmoïdale est très fré-

quente chez l’enfant, fronto-orbitaire, vive et

paroxystique, accentuée par la pression de

l’angle interne de l’œil (signe de Grunwald),

associée à un œdème palpébral, des signes

généraux (fi èvre à 40°, prostration…) et

d’une rhinorrhée purulente. La douleur accrue

par la pression du globe ou lors de mouve-

ment oculaire doit faire évoquer d’emblée une

complication orbitaire sous-jacente et appelle

un traitement en urgence.

■ Les traitements

Le traitement de ces algies naso-sinusiennes

aiguës (le plus souvent virales, voire bacté-

riennes) comporte les traitements étiologiques

de la sinusite (antibiotiques, décongestion-

nants des muqueuses nasales et sinusiennes,

corticoïdes par voie locale ou générale, muco-

lytiques, lavages de nez voire des gestes

chirurgicaux à type de ponction) et les traite-

ments symptomatiques, dont les antalgiques

et les anti-infl ammatoires.

Lors des sinusites virales accompagnant les

rhinites liées au froid (coryza), l’antibiothérapie

est inutile

5 et comporte un risque d’induire

des effets indésirables (allergie, diarrhée,

résistance), elle n’est pas recommandée de

manière systématique en soins primaires chez

les patients dont l’immunité est considérée

comme normale.

Les médicaments à visée anti-inflammatoire

diminuent le syndrome d’obstruction nasale

et réduisent ainsi la douleur comme la cor-

ticothérapie per os, associée aux antibio-

tiques, avec des effets indésirables modérés.

Elle n’a jamais été évaluée en administration

isolée sans antibiotiques 6. Les résultats rap-

portés par voie nasale sont modestes sur les

symptômes sinusiens, mais cette voie peut

toutefois être proposée. La mometasone

furoate (Nasonex) 400 mg versus 200 µg est

plus efficace

7. L’usage des décongestion-

nants et des antihistaminiques chez l’enfant

ne semblent pas apporter de bénéfice

8. Les

lavages de nez avec des solutions salines,

réalisés plusieurs fois par jour, améliorent

les symptômes naso-sinusiens, quel que soit

le produit choisi

9. La vitamine C (0,2 g ou

plus) peut avoir un effet très modéré sur la

durée des symptômes, mais insuffisant pour

recommander son utilisation prophylactique

en routine lors des coryzas

10. Les médica-

ments à base de zinc n’ont pas démontré

leur efficacité contre placebo 11.

Dans la sinusite chronique, bien que l’infection

fongique soit incriminée, l’impact d’un traite-

ment fongique systématique ou préventif n’est

pas démontré 12. Les corticoïdes locaux par voie

nasale réduisent les symptômes naso-sinu-

siens des sinusites chroniques sans polypes 13.

■ Le cas des algies faciales

sans sinusite

Les algies faciales sans sinusite sont des

douleurs évoquant un déséquilibre trigéminé-

vasculaire. Elles se distinguent des céphalées

neurologiques comme la migraine ou l’algie

vasculaire de la face associant douleur périor-

bitaire intense, larmes, rhinorrhée et syn-

drome de Claude Bernard Horner survenant

de manière périodique, le plus souvent chez

l’homme. Les céphalées récurrentes, altérant

la vie quotidienne et celles spontanément

résolutives associées à des symptômes rhi-

nologiques sont probablement des migraines.

Si les symptômes rhinologiques sont pré-

pondérants et associés à des maux de tête,

leur expertise sur le plan rhinologique élimine

une pathologie ORL sous-jacente (endoscopie

nasale, importance du TDM). Les céphalées

avec fi èvre et écoulement nasal purulent sont

probablement d’origine rhinologique 14.

En dehors d’un contexte infectieux, les dou-

leurs décrites après chirurgie naso-sinusienne

(quelques fois violentes après ethmoïdectomie

et faisant parfois craindre une brèche dur-

mérienne) sont liées à des lésions nerveuses

périphériques du sinus maxillaire opéré. Elles

sont de type « neuro-vasculaire », secondaires

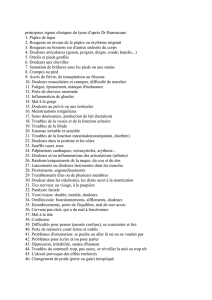

Critères de diagnostic

Critères de diagnostic d’une affection

naso-sinusienne selon l’American

Academy of Otolaryngology

Head and Neck Surgery

Critères rhinosinusite

International Headache Society

Critères majeurs Critères mineurs

Pus dans les fosses

nasales Céphalées posturales

A : Céphalée frontale et une ou plus

localisation faciale, oreilles, dents + critères

C ou D

Douleur faciale à la

pression, plénitude,

congestion nasale

Halitoses, cacosmie

B : Examen clinique, endoscopique,

imagerie ou biologique en faveur d’une

infection aiguë ou chronique rhinosinusienne

Obstruction nasale,

Rhinorrhée purulente Fatigue, asthénie

C : Céphalée et douleur faciale apparues

en même temps que le début de la sinusite

aiguë

Fièvre si sinusite

aiguë seulement

Douleur dentaire/

Otalgie

D : Céphalée et/ou douleur faciale améliorée

en moins de 7 jours après traitement

effi cace sur la sinusite aiguë ou chronique

Hyposmie, anosmie Toux

E : Signes cliniques évidents : pus dans la

cavité nasale, obstruction nasale, hyposmie,

anosmie et/ou fi èvre.

Au total, lors d’une sinusite

aiguë les traitements propo-

sés pour traiter les symptômes

naso-sinusiens et réduire

la douleur sont les soins

locaux (lavage de nez eau

salée, corticoïdes locaux), les

antalgiques (paracétamol, anti-

inflammatoires stéroïdiens).

L’antibiothérapie n’est proposée

que devant une surinfection.

3

UPSA-Douleur Reco Pratique-n14 BAT.indd 2 25/01/13 11:50

2 3

DOSSIER

à la lésion du nerf infra-orbitaire ou de ses

branches et associent des troubles vasomo-

teurs et sécrétoires : rhinorrhée, larmoiement,

rougeur et œdème cutané… Le traitement

associe antidépresseurs, anti-épileptiques,

voire des blocs anesthésiques locaux 3.

Les céphalées du

« vacum sinus »

de Sluder sont

liées à l’obstruction mécanique aseptique du

canal naso-frontal, responsable d’une dépression

douloureuse du sinus frontal avec un œdème

secondaire de la muqueuse. Ces douleurs orbito-

frontales sont exacerbées lors de l’accommoda-

tion visuelle rapprochée. L’imagerie doit éliminer

une sinusite chronique éthmoïdo-frontale 3.

Les céphalées « nasales » sont des douleurs rap-

portées à un contact muqueux entre les cornets

et le septum, une déviation septale ou un éperon

endonasal, une

concha bullosa

, sans sinusite

systématisée. Ces anomalies déclencheraient

la sécrétion locale de neuropeptides algogènes

– d’où les céphalées 14 – mais ont pu être rappor-

tées en dehors de tout contexte algique1. L’appli-

cation sous contrôle endoscopique d’un mélange

anesthésique local ou de capsaicine sur la zone de

confl it muqueux doit réduire les douleurs avant de

proposer une chirurgie correctrice 15. Ce concept

de céphalées nasales est controversé 16.

Le traitement proposé va comporter des anti-

biotiques dans 70 à 80 % des cas alors qu’ils

ne sont indiqués que dans les infections à

streptocoques. Une plus large utilisation du

test de diagnostic rapide antigénique devrait

permettre d’identifi er les patients susceptibles

d’en bénéfi cier 18.

Les plaintes au cours des infections pharyn-

gées sont la douleur, les troubles de déglutition,

et l’odynophagie. L’origine amygdalienne est

fréquente mais non exclusive 19.

■ Origine amygdalienne

La douleur est fréquente dans les atteintes de

l’amygdale, d’origine infectieuse ou tumorale.

Elle est aggravée par la déglutition et s’asso-

cie à une otalgie homolatérale d’irradiation. La

dysphagie accompagne très souvent la douleur.

Elle est à distinguer du

« globus pharyngeus »

ressenti comme une sensation de blocage pha-

ryngé vis-à-vis de la salive, moins souvent pour

les aliments et en rapport avec un spasme du

muscle crico-pharyngien secondaire à un refl ux

gastro-œsophagien, un diverticule, ou surtout

le stress 20.

L’odynophagie est une diffi culté de déglutition

en rapport avec la douleur, elle est fréquente

au cours de l’amygdalite, et particulièrement

intense en cas de carcinomes. D’autres signes

peuvent alors s’associer comme le trismus, une

déviation à la protraction linguale, une dyspnée

laryngée trachéale, une paralysie des nerfs crâ-

niens (X, XII, IX), des adénopathies cervicales

traduisant l’évolution carcinomateuse.

Les atteintes infectieuses aiguës de l’amyg-

dale, appelées aussi pharyngite aiguë ou

angine sont des infl ammations de l’amygdale

palatine (tonsille). Les angines non spécifi ques

sont d’origine virale dans les deux tiers des

cas (adénovirus, rhinovirus, virus infl uenza,

para-infl uenza, virus respiratoire syncytial,

herpès…). Les étiologies bactériennes ne

représentent qu’un tiers des cas et sont dues

le plus souvent aux streptocoques du groupe

A (20 à 30 % des angines en milieu scolaire),

mais aussi

haemophilus infl uenzae

ou

myco-

plasma pneumoniae

. Certains tableaux sont

plus sévères mais plus rares comme l’angine

de Vincent (agents anaérobies) ou au décours

d’une scarlatine, tularémie ou diphtérie 3 ou lors

de pathologie maligne (lymphome non hodgki-

nien) ou par infection VIH.

Les angines peuvent se compliquer d’abcès

péri-tonsillaires ou parapharyngés, suppuration

unilatérale développée autour de la capsule

amygdalienne œdématiée et refoulée avec un

voile bombé et de nombreuses adénopathies.

Elle est accompagnée de fi èvre, de douleur

intense, de trismus, de déglutition diffi cile. Le

streptocoque bêta hémolytique du groupe A

est souvent en cause. Chez l’enfant, l’abcès

rétro-pharyngé est secondaire à une infection

du tractus respiratoire supérieur. Le drainage

chirurgical des collections péri-pharyngées

confi rme le diagnostic, permet les prélève-

ments bactériologiques et par sa fonction éva-

cuatrice soulage rapidement les symptômes.

Elle est associée à l’antibiothérapie et aux

antalgiques, les anti-infl ammatoires pouvant

favoriser la survenue d’abcès péripharingés.

Les pharyngites chroniques ou amygdalites

chroniques sont d’étiologies diverses et pas

toujours caractérisées. Elles peuvent être

associées à des altérations de la muqueuse

pharyngée comme l’hyperplasie amygda-

lienne (rétention cryptique de débris épithéliaux

surinfectés : caséum…), à des mycoses, une

pharyngite sèche du syndrome de Gougerot ou

secondaire aux traitements psychotropes, voire

un carcinome muqueux. Les algies pharyngées

isolées sans altération muqueuse peuvent être

en rapport avec un

« globus pharyngeus »

,

c’est un diagnostic d’élimination de toutes les

autres pathologies, en particulier carcinologique.

Les traitements proposés au cours des pharyn-

gites aiguës ont fait l’objet de plusieurs études

et analyses dans la littérature.

■ Les traitements

Une méta-analyse récente à propos de la dou-

leur pharyngée montre que l’ibuprofène et le

paracétamol sont plus effi caces que le pla-

cebo. Sur trois essais randomisés chez l’adulte

(N = 346) et deux en pédiatrie (N = 347)

400 mg ibuprofène 3 fois/jour (10 mg/kg chez

l’enfant) sont plus effi caces que le paracétamol

(dose 1 g 3 fois/jour ou 15 mg/kg chez l’enfant) 21.

Les antibiotiques sont effi caces sur la douleur

de pharyngite à 3 jours/placebo mais avec des

résultats plus modestes à 7 jours et surtout

dans le groupe pharyngite à streptocoques

22.

En population pédiatrique, le scoring clinique

avec test antigénique est plus bénéfi que (rap-

port coût/effi cacité) que le traitement antibio-

tique d’emblée 23.

Les douleurs pharyngées

À partir de différentes méta-

analyses pour le traitement de

la pharyngite aiguë en soins

primaires, il est recommandé :

l’ibuprofène et/ou le paracé-

tamol en première intention,

les médicaments à usage local

(gargarismes avec eau salée,

pastilles à sucer contenant des

anesthésiques locaux), l’alimen-

tation et les boissons douces,

tièdes voire froides ou même

glacées. Les antibiotiques pour

les pharyngites streptococ-

ciques sont prescrits si l’infec-

tion est confi rmée par un test

antigène streptococcique 28.

Les douleurs pharyngées aiguës sont un motif de consultation fréquent en

soins primaires. Elles sont le plus souvent d’origine virale mais les infections

bactériennes liées aux streptocoques B-hémolytiques représentent 15 à 30 %

des cas chez l’enfant et 5 à 15 % des cas chez l’adulte 17.

UPSA-Douleur Reco Pratique-n14 BAT.indd 3 25/01/13 11:50

La douLeur, des recommandations à La pratique • n°14 • JanVier 2013

DOSSIER

4

L’effi cacité de la corticothérapie est plus miti-

gée dans les populations adulte et enfant où

ils ont toujours été administrés conjointement

avec les antibiotiques

24. Ils diminuent préco-

cement la douleur avec un résultat modeste à

24 heures (diminution de seulement 0,9 point

sur l’EVA) et une meilleure réponse dans le

groupe pharyngite à streptocoques, et avec des

effets indésirables identiques 25. Leur utilisation

systématique en soins primaires est discutée

et pourrait être réservée aux angines graves

(trismus, phlegmon) 26.

Les pastilles à sucer ayant des propriétés anal-

gésiques (amylmetacresol, dichlorobenzyl alco-

hol) sont effi caces sur la douleur pharyngée, et

les diffi cultés de déglutition 27 de même que les

pastilles avec lidocaine 28. En revanche, l’usage

des plantes médicinales chinoises et la supplé-

mentation en zinc n’apportent aucun bénéfi ce

sur la douleur pharyngée 29.

Le traitement de choix de l’amygdalite chronique

reste l’amygdalectomie chirurgicale en réduisant

les risques de pharyngite chronique diffuse.

Les otalgies

■ Priorité à la prise en charge

de la douleur

Le traitement de la douleur doit être une priorité

dans la prise en charge de l’otite de l’enfant. Les

dernières recommandations de l’Association

Américaine de Pédiatrie

30 sont claires : après

avoir fait le diagnostic d’otite moyenne aiguë

(OMA), et avant de discuter une antibiothérapie

éventuelle, il faut en premier lieu soulager l’en-

fant :

« Recommandation 2 : la prise en charge

de l’OMA doit comprendre une évaluation de la

douleur. Si la douleur est présente, le praticien

doit prescrire un traitement antalgique »

. C’est

la seule recommandation, de ce consensus,

classée comme

« strong »

(avec un niveau de

preuve important).

Le diagnostic d’otite moyenne aiguë repose

indispensablement sur un examen otosco-

pique. Les signes otoscopiques sont l’infl am-

mation (congestion ou hypervascularisation

tympanique) associée à un épanchement rétro-

tympanique, extériorisé (otorrhée) ou non exté-

riorisé (opacité, effacement des reliefs normaux

ou bombement) 31.

La prise en charge de la douleur et son évalua-

tion sont indispensables. La douleur est mieux

prise en charge quand elle est évaluée initiale-

ment et quand le traitement est régulièrement

réévalué 32. Les outils d’évaluation sont adap-

tés à l’âge de l’enfant. Simples d’utilisation,

ils peuvent être remis aux parents afi n de leur

permettre de réévaluer eux-mêmes la douleur

et d’adapter le traitement antalgique.

■ Les traitements

Le traitement de la douleur de l’otite moyenne

aiguë est essentiel, surtout dans les premières

24 heures, avant de discuter le traitement

antibiotique 30.

En première intention, on propose un antalgique

de palier 1 de type paracétamol à dose effi cace et

sous une forme adaptée à l’enfant : paracétamol :

15 mg/kg toutes les 6 heures . La forme orale est à

privilégier si elle est possible. Les différentes formes

disponibles sont : paracétamol sirop (1 dose par

kilogramme toutes les 6 heures), les suppositoires

ou comprimés (pour l’enfant plus grand).

En deuxième intention, si la douleur persiste

malgré le paracétamol, il est possible d’associer

un antalgique de palier 2 à base de codéine très

effi cace sur les otalgies de type Codenfan

®.

La posologie du Codenfan est de 0,5 mg/kg

toutes les six heures. Il est alors plutôt conseillé

d’alterner les prises de paracétamol et de

codéine, ce qui permet une meilleure couver-

ture de la douleur sur la journée avec la pos-

sibilité d’administrer ainsi un antalgique toutes

les trois heures.

Les recommandations de l’ANAES32 préconisent :

- pour une EVA < 5/10 : la prescription d’un

antalgique de palier 1 pendant 48 heures et,

si échec, la codéine ;

- pour une EVA > 5/10 : les antalgiques de

palier 1 associés d’emblée à la codéine.

L’utilisation d’anti-infl ammatoires non stéroïdiens

est à éviter autant que possible et n’est pas ano-

dine. Elle n’est pas recommandée par l’AFSSAPS :

«

Dans cette pathologie, l’utilité des anti infl am-

matoires non stéroïdiens à doses anti-infl amma-

toires et des corticoïdes n’est pas démontrée

» 31.

«

Dans le traitement symptomatique des OMA,

une des rares études évaluant l’effi cacité de

l’ibuprofène versus le paracétamol concluait à

une équivalence entre les deux traitements

34

. Les

effets indésirables de l’ibuprofène chez l’enfant

sont plus fréquents que ceux du paracétamol

» 35.

Les indications d’antibiothérapie varient avec

l’âge. Chez l’enfant de moins de deux ans,

l’antibiothérapie est recommandée d’emblée.

Après deux ans, l’antibiothérapie n’est pas

systématiquement recommandée, sauf en cas

de symptomatologie bruyante (fi èvre élevée,

otalgie intense). Le choix de l’abstention doit

s’accompagner d’une réévaluation de l’enfant

à 48-72 heures sous traitement symptoma-

tique 31. Le traitement antipyrétique est assuré

par le paracétamol.

Le recours à la paracentèse peut

être recommandé dans certains

cas après, bien entendu, l’avis

d’un spécialiste ORL. L’effi ca-

cité des anesthésiques locaux

n’est pas démontrée dans

l’OMA et ils n’ont qu’un effet

de courte durée. Aucune étude

n’a démontré l’effi cacité des

traitements homéopathiques.

Il a été montré que la plupart

des enfants souffrant d’une otite

ont une douleur intense, le plus

souvent sous-estimée et insuf-

fi samment traitée ; l’utilisation

d’échelles d’évaluation est pos-

sible à domicile pour adapter le

traitement par les parents.33

Il faut également prendre en

compte la suppression des

foyers infectieux dentaires et

sinusiens, le traitement d’un

refl ux gastro-œsophagien docu-

menté, d’un dysmétabolisme,

d’un terrain anxio-dépressif

et cancérophobe. La crénothé-

rapie (cures thermales) face à

une pharyngite chronique atro-

phique ou congestive rebelle

peut également être proposée.

5

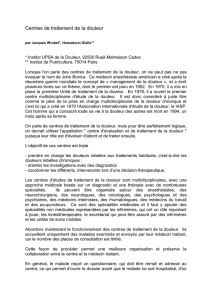

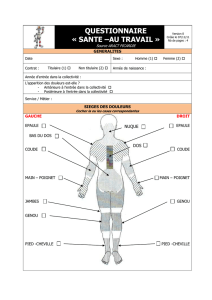

Les otalgies sont d’origines diverses en lien direct avec une pathologie d’oreille

(externe, moyenne ou interne) ou projetées à l’oreille. Les otalgies sont réper-

toriées sur le schéma (page 5). Celles en lien avec l’otite moyenne aiguë sont

particulièrement fréquentes chez l’enfant et seront seules détaillées. Les otal-

gies en lien avec le cancer ont fait l’objet de plusieurs publications.

UPSA-Douleur Reco Pratique-n14 BAT.indd 4 25/01/13 11:50

45

DOSSIER

OREILLE MOYENNE

• Otalgies +++

• Otite moyenne aiguë

TYMPAN

• Myringite bulleuse/Perforation

• Otite barométrique :

Otalgie ++ Surdité

• Tumeur oreille

OREILLE EXTERNE

• Otite externe

• Furoncle

• Nécrosante

• Mycose

PAVILLON DE

L’OREILLE

• Othématome

• Zona du ganglion

géniculé

• Carcinome

spinocellulaire

OTALGIE PROJETÉE À PARTIR DU PHARYNGO-LARYNX

• Infection (angine, pharyngite, phlegmon)

• Tumeur pharyngo-larynx

• Otalgie projetée à partir d’un désordre temporo-mandibulaire

OTALGIE D’ORIGINE NÉVRALGIQUE

• Nerf glossopharyngien (névralgie essentielle, cancer ORL +++)

• Nerf intermédiaire de Wrisberg (zona du ganglion géniculé)

OREILLE

EXTERNE

PAVILLON

OREILLE

MOYENNE

TYMPAN

OREILLE

INTERNE

Otalgies

En conclusion

Les douleurs ORL sont fréquentes, diverses, et peuvent répondre aux antalgiques de niveau 1 et 2, voire à des stratégies antibiotiques

et anti-infl ammatoires bien codifi ées. Elles sont à distinguer des douleurs faciales neurologiques comme la migraine, également très

fréquente, qui répond à des traitements spécifi ques. Elles nécessitent un examen adapté pour éliminer toutes les complications possibles

(méningées) et, surtout, l’étiologie carcinologique. L’essentiel est de bien comprendre que le traitement de la douleur ne doit s’envisager

que dans le cadre d’un diagnostic étiologique.

UPSA-Douleur Reco Pratique-n14 BAT.indd 5 25/01/13 11:50

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%