le réseau de transport d`électricité au cœur de la transition énergétique

Anticiper - Innover pour développer le réseau électrique de demain, en France et en Europe - P. 2 | Gérer - Les enjeux de RTE pour le réseau

d’aujourd’hui et de demain - P. 3 | Innover - Plus d‘intelligence pour plus de flexibilité - P. 4 |

MARDI 20 JANVIER 2015

SUPPLÉMENT PARTENAIRE

En tant qu’opérateur du réseau de transport d’électri-

cité à haute et très haute tension, RTE joue, depuis

sa création en 2000, un rôle très actif au sein de

l’Europe de l’électricité. Grâce à son expertise et son savoir-

faire, tant au niveau des infrastructures qu’au niveau des

flux électriques et de l’organisation du marché de l’électri-

cité, RTE contribue tous les jours à l’accomplissement de

la politique européenne de l’énergie et à la mise en œuvre

de la transition énergétique.

RTE adapte son offre en continu pour répondre aux

exigences de ses clients – qu’ils soient producteurs,

distributeurs, industriels ou négociants – et leur fournir

en permanence un accès économique, sûr et propre à

l’électricité. Ainsi, en assurant la qualité et la continuité de

l’alimentation électrique et en offrant des services adaptés

aux besoins de ses clients, RTE participe activement au

maintien de la compétitivité des industries françaises et

européennes.

Répondre aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui

et de demain

Maillon essentiel des politiques énergétiques, les réseaux

électriques européens sont à l’intersection de trois enjeux

majeurs : la sécurité d’approvisionnement, la compétitivité

de l’économie européenne et la lutte contre le changement

climatique. En faisant de 34 pays la zone électrique la plus

large du monde, les interconnexions électriques jouent

également un rôle clé dans le développement des énergies

renouvelables en optimisant l’utilisation des différents

parcs de production installés à travers le continent. Loin

d’être figé dans le temps ou dans l’espace, le déséquilibre

entre zones productrices et zones consommatrices d’élec-

tricité peut s’inverser au cours d’une journée, au fil des

saisons ou bien dans l’année.

La mutualisation des moyens de production et la com-

plémentarité des sources d’énergie permettent alors de

gérer intelligemment l’équilibre avec les besoins de con-

sommation à travers l’Europe et d’assurer, à tout moment,

la livraison d’une énergie sûre et fiable. En permettant aux

entreprises d’accéder à chaque instant aux sources de

production énergétique les plus performantes et les moins

chères, le réseau européen d’électricité favorise activement

le développement du tissu industriel.

Réussir la transition énergétique et maintenir la

compétitivité des entreprises

Les différents articles de ce dossier visent à mieux faire

connaître les divers enjeux liés à la construction du

réseau européen d’électricité, à expliquer l’ajustement de

l’équilibre entre l’offre et la demande à travers le continent

et à mettre en lumière les différentes activités de RTE

pour faire vivre et évoluer le réseau électrique français

et européen. Acteur majeur dans la structuration d’une

filière d’excellence française spécialisée dans les réseaux

électriques intelligents, RTE contribue à la réussite de la

transition énergétique et à la compétitivité des entreprises.

Un engagement au service de l’économie et de l’énergie

européenne de demain.

LA PERFORMANCE DES RÉSEAUX ET L’INTELLIGENCE

ÉLECTRIQUE AU SERVICE DE L’ÉNERGIE DE DEMAIN

LE RÉSEAU DE

TRANSPORT

D’ÉLECTRICITÉ

AU CŒUR DE

LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE

COMMUNIQUÉ

SUPPLÉMENT RÉALISÉ PAR RTE / LE RÉSEAU DE L’INTELLIGENCE ÉLECTRIQUE ET LES ECHOS MEDIAS

En haut : éoliennes dans l’Ouest de la France.

Au centre : Centre National d’Exploitation du Système électrique à Saint-Denis.

En bas : application mobile éCO2mix sur la consommation et la production électrique en France.

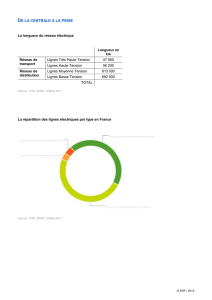

RTE en chires

105000 km de lignes et 47 lignes

transfrontalières pour connecter le

réseau français à 33 pays européens

Opérateur du réseau de transport électrique français à haute et très haute tension, RTE ore à ses clients

– producteurs, distributeurs, industriels et négociants – un accès économique, sûr et propre à l’électricité.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.rte-france.com

490 clients dont 135 acteurs

de marché, 54 producteurs

d’électricité, 258 consommateurs

industriels, 32 distributeurs et

11 entreprises ferroviaires

8500

salariés

MARC DIDIERCYRIL E NTZMANN

GUILLAUME MURAT

2COMMUNIQUÉ

INNOVER POUR DÉVELOPPER

LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE DEMAIN,

EN FRANCE ET EN EUROPE

Parmi les missions de service public

de RTE figure notamment la respon-

sabilité de proposer des modalités de

fonctionnement de marché. Mis en

place par RTE dès 2008, le recours

aux « effacements » repose sur l’en-

gagement d’un client – une entreprise

le plus souvent – à reporter ou réduire

temporairement sa consommation,

afin de soulager les tensions sur la

demande aux heures de pointe sans

avoir à mobiliser de moyens de pro-

duction supplémentaires.

Propriété du chimiste Solvay, le site

de Tavaux dans le Jura, qui produit

des polymères, est l’un des premiers

sites industriels français à avoir sous-

crit à ce processus. « En cas de besoin,

RTE peut nous demander de réduire

notre consommation électrique jus-

qu’à un maximum de 20jours dans

l’année », explique Gildas Barreyre,

Asset Manager au sein du groupe

Solvay. Lorsque c’est le cas, le site

de Tavaux est prévenu la veille de

l’opération.

Bien entendu, cet « effacement »

de consommation a une incidence

directe sur la production. « En cas

d’effacement, la production est ré-

duite ponctuellement. Le site revient

en quelques heures à un mode de

fonctionnement nominal », dévelop-

pe Gildas Barreyre. En contrepartie,

Solvay reçoit une rémunération

financière sous forme d’une prime

forfaitaire annuelle, ainsi que d’une

part variable, directement liée au

volume d’électricité effectivement

effacé. « Ce mécanisme a contribué à

réduire globalement la facture éner-

gétique du site de Tavaux », conclut

Gildas Barreyre.

TÉMOIGNAGE

DES INDUSTRIELS CONTRIBUENT

À L’OPTIMISATION DU SYSTÈME

12

Des logiciels de prévision

intelligents

LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE

LA COMMUNICATION CONSTITUENT UNE AIDE

PRÉCIEUSE NON SEULEMENT POUR PRÉVOIR

PRODUCTION ET CONSOMMATION MAIS AUSSI

POUR GÉRER LES ÉCARTS ÉVENTUELS ENTRE

CES PRÉVISIONS ET LE TEMPS RÉEL.

EN FRANCE : IPES

IPES (pour « Insertion de la Production

Éolienne et photovoltaïque dans le

Système ») est un logiciel de prévision

de la production des parcs éoliens et

photovoltaïques en France. Développé par

RTE, en partenariat avec Météo-France,

IPES permet ainsi d’optimiser l’utilisation

des énergies renouvelables.

EN EUROPE : i-TESLA

i-Tesla (pour « Innovative Tools for Electrical

System Security within Large Areas ») est

un projet soutenu par l’Union européenne

et coordonné par RTE, visant à définir des

règles de sûreté pour optimiser l’exploitation

du réseau électrique interconnecté. Les

fortes variabilités attendues tant du côté

de la production avec l’intermittence des

ENR que du côté de la consommation (par

exemple avec le déploiement des véhicules

électriques) amènent RTE à traiter un

nombre croissant de données. Là où hier

quelques simulations suisaient à porter

un diagnostic sur la stabilité et la sûreté du

réseau, ce sont aujourd’hui des millions qui

sont nécessaires.

3

De nouveaux mécanismes

de marché innovants

LES MÉCANISMES DE MARCHÉ AGISSENT

SUR TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR DE

L’ÉLECTRICITÉ. CES MÉCANISMES CONTRIBUENT

À LA SÉCURITÉ D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE,

À L’OPTIMISATION ÉCONOMIQUE DU SYSTÈME

ET DONC À DE MEILLEURS PRIX POUR LES

CONSOMMATEURS.

EN FRANCE : L’EFFACEMENT

Parmi les récents mécanismes de marché

développés par RTE figure un mécanisme

valorisant l’eacement. Des équipements

consommant de l’électricité chez certains

clients, peuvent être momentanément

arrêtés, moyennant rémunération. Du point

de vue de l’opérateur du réseau électrique,

la non consommation est une solution

équivalant à la production d’électricité et qui

permet d’éviter des investissements dans

des moyens de production pour couvrir des

pointes de consommation.

EN EUROPE : LE COUPLAGE

DES MARCHÉS

Le couplage des marchés de l’électricité

permet aux sources d’électricité les plus

performantes partout sur le territoire

européen de répondre aux besoins des

consommateurs. Il permet des économies

significatives pour la collectivité évaluées

à plusieurs centaines de millions d’euros

par an pour toute l’Europe, ainsi qu’une

compétitivité accrue pour tous les

industriels européens.

Pour une utilisation

optimisée de

la production

éolienne et

photovoltaïque

Des prévisions de

production de l’éolien

et du photovoltaïque

jusqu’à 3 jours à

l’avance

Ajustement

dynamique

des capacités

du réseau

Station météo

et prévisions

locales de vent

Rémunérer

les acteurs pour

consommer moins

Impératif d’équilibrer

ore et demande

d’électricité en

temps réel

WCIE

CHRISTIAN42

ANTICIPER

FLUX ÉLECTRIQUES : exploiter le réseau

pour assurer l’équilibre entre l’ore et la

demande d’électricité

MARCHÉS : organiser et structurer les

marchés européens pour une optimisation

économique du système électrique

INFRASTRUCTURES : entretenir et adapter

le réseau pour orir un accès économique

sûr et propre à l’électricité

Focus sur l’expertise de RTE

Quelques exemples français et européens pour illustrer l’expertise de RTE

Des infrastructures

plus performantes

LES DÉSÉQUILIBRES ENTRE ZONES

PRODUCTRICES ET CONSOMMATRICES

S’INVERSANT SANS CESSE, LA PERFORMANCE

DU RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ

SERA JUGÉE À SA FACULTÉ À S’ADAPTER À

LA VARIABILITÉ DE LA PRODUCTION ET DE LA

CONSOMMATION À TRAVERS L’EUROPE.

EN FRANCE : LE POSTE

ÉLECTRIQUE INTELLIGENT

Le poste électrique intelligent est une

installation de gestion dynamique de

l’énergie avec une station météo intégrée

pour prévoir une production éolienne

sensible aux variations météorologiques et

l’adapter aux besoins locaux .

EN EUROPE : BEST PATHS

Best Paths est un projet regroupant

38partenaires européens, opérateurs de

réseaux, industriels et universités avec

pour objectif commun de développer et

de démontrer l’eicacité de solutions

industrielles et novatrices pour que le

réseau de transport d’électricité européen

permette le développement massif

de la production d’énergie électrique

éolienne. Dans ce cadre, RTE pilotera un

démonstrateur essentiel dans le domaine

très prometteur des réseaux à courant

continu.

COMMUNIQUÉ

LES ENJEUX DE RTE POUR LE RÉSEAU

D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Sur un même territoire, la

production d’électricité ne

coïncide pas avec les besoins

locaux de consommation. Le réseau

assure la solidarité électrique entre

les territoires. Ce concept de solida-

rité s’entend à l’échelle du quartier, de

la ville, de la région, du pays, de l’Eu-

rope. Incombe alors à l’opérateur du

réseau haute et très haute tension un

rôle de gestionnaire de flux, capable

d’anticiper creux et pointes, et d’uti-

liser la complémentarité des sources

d’énergie. C’est particulièrement vrai

avec le développement des énergies

renouvelables. La production d’élec-

tricité coïncide d’autant moins avec

les besoins locaux de consommation

qu’elle peut être tributaire des condi-

tions météorologiques : le vent pour

les parcs éoliens, comme le soleil

pour les panneaux photovoltaïques.

Les territoires européens ne sont

pas tous logés à la même enseigne :

l’ensoleillement est meilleur au Sud,

le vent plus fort à l’Ouest. Les énergies

renouvelables comme la géothermie

ou la biomasse offrent moins de

variabilité, la géothermie étant tou-

tefois circonscrite à certains bassins.

Les énergies marines, comme l’éo-

lien offshore, affichent elles aussi

davantage de constance, mais sont

exploitées dans des zones éloignées

des centres de consommation.

Le concept de foisonnement

Le réseau européen d’électricité per-

met de lisser la variabilité des sources

de production et les relatives inégali-

tés dans la répartition des gisements

d’énergie renouvelable. À travers lui,

le concept dit « de foisonnement»

peut pleinement s’exprimer: la météo

étant rarement la même à 500 km

d’écart, il y aura toujours un parc de

production d’énergie renouvelable

capable de pallier la production

qu’un autre parc distant n’aura pas

été capable de livrer.

Des différences culturelles

De son côté, la consommation d’élec-

tricité dépend non seulement des

conditions climatiques, mais aussi

des modes de vie et des habitudes

culturelles, de la densité du tissu

industriel ou encore de la dynamique

démographique d’une région. En

France, la pointe de consommation

du soir survient à 19h, mais en Alle-

magne, elle apparaît plus tôt compte

tenu des habitudes domestiques.

Là aussi, le réseau permet de tirer

bénéfice de ces différences culturelles

en couvrant les besoins par exemple

grâce à la production française. De

même, l’éolien et le photovoltaïque

allemands font bénéficier le reste de

l’Europe d’une électricité bon marché

lorsqu’elle est disponible.

Une électricité sûre et fiable

La variabilité de la demande est une

donnée à prendre d’autant plus en

compte qu’avec l’essor annoncé des

véhicules électriques, elle promet

d’être de plus en plus forte. En effet,

si des millions de voitures électriques

se mettent à circuler sur les routes

d’Europe, elles auront besoin d’être

rechargées régulièrement, et cela à

des moments et dans des lieux diffi-

cilement identifiables à l’avance. Là

aussi, le réseau et la gestion des flux

devront s’adapter. Loin d’être figé

dans le temps ou dans l’espace, le

déséquilibre entre zones productrices

et zones consommatrices d’électricité

peut donc s’inverser au cours d’une

journée, au fil des saisons ou bien

dans l’année. Or, comme elle est

difficile à stocker, l’électricité doit

être produite au moment où elle est

consommée.

La mutualisation des moyens de

production et la complémentarité des

sources d’énergie permettent alors

de gérer intelligemment la courbe

de consommation et d’assurer, à tout

moment, la livraison d’une énergie

sûre et fiable.

Acteur tant du système électri-

que que du marché de l’élec-

tricité, RTE développe des

outils qui assurent la compatibilité

entre les échanges commerciaux et

la sécurité d’alimentation électrique.

Par l’intermédiaire des bourses

européennes d’échanges d’électrici-

té, le couplage des marchés permet

d’utiliser au maximum les capacités

d’interconnexions pour optimiser

les sources de production d’électri-

cité disponibles. C’est le concept de

couplage des marchés. Mis au point

avec la participation active de RTE, le

couplage des marchés du Portugal à

la Scandinavie permet ainsi d’utiliser

les moyens de production selon leur

avantage économique, tout en optimi-

sant l’utilisation des infrastructures,

au bénéfice du consommateur et de

la collectivité.

Le mécanisme de capacité

Autre instrument de marché que RTE

a développé dans l’exercice de ses

missions : le mécanisme de capacité.

Certains moyens de production ne

sont utilisés que quelques heures

dans l’année, en cas d’extrême pointe

de consommation. Leur exploitation

n’est donc pas rentable. Néanmoins,

ils sont indispensables à la sécurité

d’approvisionnement. Fort de ce

constat, RTE a conçu un mécanisme

pour que le prix de l’électricité intègre

non seulement le prix de l’énergie

produite, mais aussi le service rendu à

la sécurité d’alimentation au moment

des pointes de consommation.

Un système innovant et souple

Ce service, rendu possible par le

mécanisme de capacité, a ceci

d’innovant qu’il peut s’effectuer en

mobilisant des moyens de production

ou d’effacement de consommation.

En effet, pour répondre à un déséqui-

libre entre offre et demande, on peut

démarrer de nouveaux moyens de

production ou demander à certains

clients d’interrompre momentané-

ment leur consommation.

RTE est moteur dans la valorisa-

tion de la flexibilité de la consom-

mation d’électricité et conçoit de

nombreux mécanismes permettant

sa modulation. Jusque-là cantonnés

au mécanisme d’ajustement, c’est-à-

dire aux équilibrages de très court

terme (d’une heure sur l’autre), les

effacements sont appelés à devenir

de vraies offres de marché. Pour

cela, il fallait des règles du jeu qui

permettent de considérer un efface-

ment de consommation sur le même

plan qu’une production d’électricité:

ce sont les NEBEF (Notifications

d’échange de blocs d’effacement). La

maîtrise de la puissance consommée

anime aussi l’esprit d’Ecowatt, un

dispositif consistant à sensibiliser

et à solliciter les consommateurs

résidant dans des zones fragiles

électriquement (Bretagne, Paca) lors

de situations tendues. Sur le principe

du volontariat, ceux-ci sont invités à

limiter leur consommation électrique

à réception d’un message d’alerte.

Cinq questions à Jean-Paul Roubin, directeur

du Centre National d’Exploitation du Système

électrique (RTE).

Comment pilote-t-on un réseau électri-

que de plus de 100 000 km ?

Jean-Paul Roubin : D’abord, en cherchant à

anticiper les situations. La prévision est au cœur

de l’expertise de RTE et couvre des échelles de

temps différentes : du long terme, lorsque nous

publions le Bilan Prévisionnel qui nous est

demandé par les pouvoirs publics. Il permet de

les éclairer sur les mesures à prendre pour sécu-

riser l’approvisionnement électrique. Du court

terme, quand nous discutons avec l’ensemble des

acteurs du système électrique des possibilités de

production et des évolutions vraisemblables de

la consommation pour établir des prévisions que

nous affinons au cours du temps.

Cet exercice prévisionnel, comment se

déroule-t-il ?

J.-P. R. : L’exercice démarre plusieurs mois à

l’avance, en élaborant des hypothèses de produc-

tion et de consommation, jusqu’à la veille pour

le lendemain. À tout moment, nous vérifions

que les moyens de production sont suffisants

et le seront pour l’heure qui suit et ajustons nos

prévisions en conséquence. Côté consommation,

nous nous basons sur des courbes historiques,

les données météo. Vient ensuite le temps réel:

nous observons l’électricité qui circule sur le

réseau, en collectant 60 000 informations qui

sont actualisées toutes les dix secondes. Nous

pouvons ainsi réagir au moindre déséquilibre.

Justement, comment réagissez-vous si

vous constatez un déséquilibre ?

J.-P. R. : Une indisponibilité fortuite (panne d’un

moyen de production, coup de foudre sur une

ligne) ne doit pas entraîner de surcharge sur

d’autres lignes, préjudiciable à l’alimentation en

électricité ou à sa qualité. La correction des écarts

est une composante importante du pilotage du

réseau. S’il faut mobiliser de nouveaux moyens de

production ou effacer des consommations, nous

déterminons les besoins nécessaires pour équili-

brer l’offre et la demande. Le marché sélectionne

alors la solution la plus performante sur le plan

économique pour permettre de régler les écarts.

Comment ce travail s’articule-t-il avec

celui des réseaux européens voisins ?

J-P. R. : L’interconnexion des réseaux permet

d’assurer la solidarité électrique entre les pays, de

mutualiser les moyens de production et les profils

de consommation. Elle nécessite coopération et

rigueur. En effet, si un déséquilibre survenait

quelque part en Europe, cela se ressentirait à

l’autre bout. Il est donc nécessaire de piloter

cette « plaque européenne» en commun. C’est la

mission de Coreso, un centre de coordination du

réseau ouest-européen mis en place à Bruxelles

par les opérateurs de réseau de transport français,

italien, britannique, belge et allemand. Cette

vision du système électrique au niveau suprana-

tional accompagne le couplage des marchés de

l’électricité. Si les signaux économiques envoyés

par le marché montrent qu’il est judicieux, parce

que c’est moins cher ce jour-là, de solliciter des

moyens de production français pour couvrir

la demande allemande, il est indispensable de

disposer d’une gestion coordonnée des réseaux.

Comment gérez-vous la variabilité de la

production d’origine renouvelable ?

J-P. R. : En faisant des prévisions, grâce à notre

logiciel IPES. Ensuite, en exploitation, nous nous

appuyons sur la complémentarité des sources

d’énergie à l’échelon européen. Prenons un

exemple : la France dispose d’un parc nucléaire

couvrant la consommation de base, l’Espagne

d’un parc de production éolienne et photovol-

taïque, une production qu’il faut utiliser même

si la demande espagnole n’est pas suffisante. De

plus, les pointes de consommation sont décalées:

vers 21 h en Espagne et 19 h en France... quand

il y a moins de soleil. Les besoins ne sont donc

pas forcément simultanés. Le réseau permet d’y

apporter une réponse : de l’électricité française

couvrira les pics espagnols, et vice-versa. La

nouvelle liaison souterraine en courant continu

à travers les Pyrénées qui sera inaugurée en 2015

permettra de renforcer ces échanges.

AVIS D’EXPERT

« ANTICIPER, PILOTER,

CORRIGER »

Pour orir à ses clients une électricité économique, sûre et propre, RTE exerce son expertise

non seulement pour gérer les flux électriques et organiser le marché de l’électricité, mais aussi

pour développer et entretenir les infrastructures.

ASSURER L’ÉQUILIBRE

OFFRE-DEMANDE

ORGANISER ET

STRUCTURER LE MARCHÉ

RTE

GÉRER 3

JEAN-LIONEL DIAS

OLIVIER ULRICH

Mission la plus connue de

RTE, l’accès à une alimen-

tation électrique de qualité,

partout et à tout moment, passe par

un entretien minutieux des 100 000

kilomètres et plus de lignes à haute

et très haute tension. Cette mainte-

nance, qui vise à faire vivre dans la

durée le patrimoine industriel en

le fiabilisant, se fait notamment à

travers des méthodes innovantes,

par exemple à l’aide de robots et de

drones pour les interventions sur les

lignes aériennes.

Assurer l’accès à une alimentation

électrique de qualité passe aussi

par l’adaptation du réseau. Pour

répondre aux préoccupations de

nos concitoyens et limiter notre

empreinte environnementale, il est

primordial de tirer le meilleur parti

des infrastructures existantes. Au-

trement dit, il s’agit d’innover pour

étendre leur durée de vie et accroître

leur contribution à la sécurité de

l’approvisionnement électrique. Les

transitions énergétiques engagées

en France et en Europe amènent à

accélérer le développement de nou-

velles infrastructures, tout en inté-

grant le mieux possible les ouvrages

dans l’environnement.

Un réseau interconnecté

Plus le réseau sera finement maillé

et interconnecté, plus il sera facile

de faire coïncider pointes et creux

de consommation avec pointes et

creux de production. Sans réseau,

une pointe de consommation locale

devrait être couverte par un renfort

de production locale, ce qui serait

extrêmement coûteux, et la plupart

du temps techniquement impossi-

ble. Mieux vaut alors solliciter des

moyens de production distants et

bon marché, y compris à l’étranger!

En décorrélant ainsi la géographie

de la consommation et celle de la

production d’électricité, le réseau

de transport d’électricité permet

d’atteindre un optimum économique

et limite le besoin en investissements.

Le réseau au service de la

sécurité d’approvisionnement

En Provence-Alpes-Côte-d’Azur, par

exemple, le réseau en vient même à

jouer le rôle de « filet de sécurité » :

située en marge des grands bassins

de production d’électricité que sont

la vallée du Rhône et les Alpes, cette

région subit en hiver de fortes con-

sommations. Au lieu de construire

des centrales de production dont

l’utilité se limiterait sur une petite

période de l’année, la région s’appuie

sur le réseau: à charge pour celui-ci

d’acheminer toute l’électricité dont

elle a besoin, produite ailleurs, en

France et en Europe.

À l’écoute de la population

RTE a pris l’engagement de ne pas

augmenter le nombre de kilomètres

de lignes aériennes en France. Ainsi,

l’aménagement de la nouvelle ligne

Cotentin-Maine, longue de 163 km,

s’est accompagné de la suppression

et la mise en souterrain de 163 autres

kilomètres de lignes aériennes

ailleurs. À l’heure où les territoires

revendiquent une plus grande maî-

trise de leur environnement, la né-

cessité d’adapter le réseau s’ac-

compagne d’un dialogue et d’une

transparence renforcés. Publications

de données et d’analyses, développe-

ment constant sur la concertation

autour des projets, association des

acteurs concernés à la conception

de nouveaux services et outils, RTE,

monopole par nature, fait de la trans-

parence le moteur de sa performance.

ENTRETENIR ET ADAPTER

LE RÉSEAU

AGENCE HDA

INNOVER COMMUNIQUÉ

PLUS D‘INTELLIGENCE

POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ

Que ce soit côté production ou côté consommation, les réseaux électriques

intelligents ont vocation à faire évoluer le système électrique pour mieux

accompagner la transition énergétique.

Un réseau électrique, c’est beau-

coup de cuivre, mais aussi, et

de plus en plus, du silicium et

des fibres optiques : les nouvelles tech-

nologies de l’information et de la com-

munication accroissent son intelligence,

afin de le rendre le plus réactif possible.

Les réseaux électriques intelligents, ou

« smart grids » comme on les appelle

en anglais, permettent d’intégrer et de

coordonner intelligemment les actions

entre tous leurs utilisateurs dans le but

de fournir une énergie électrique durable,

économique et sûre.

Le grand public connait un aspect des

réseaux intelligents : l’accès à l’informa-

tion de sa consommation en temps réel.

Le réseau du futur ira bien au-delà: il

pourra suggérer ou commander des

micro-effacements de consommation

chez le client, arbitrer entre une con-

sommation de l’électricité produite chez

lui (s’il dispose de panneaux photovoltaï-

ques) et un recours à l’électricité délivrée

par le réseau, utiliser des stockages à do-

micile, y compris les batteries installées

dans les voitures électriques stationnées

dans le garage. Les «smart grids» allient

la gestion domestique à la sécurité appor-

tée par un réseau électrique européen.

Faire émerger plus de flexibilité et

favoriser le rapprochement entre

gaz et électricité

Les réseaux intelligents n’interviendront

pas que du côté de la consommation.

La production, en particulier celle des

énergies renouvelables, qui connait une

grande variabilité, sera également mieux

intégrée. Elle pourra être prédite avec une

précision plus grande – plusieurs jours à

l’avance – et sera encore mieux utilisée

à l’échelon local, national et européen.

Avec les postes électriques intelligents,

les capacités du réseau seront adaptées

en temps réel en fonction des conditions

météorologiques et de la production

d’électricité de source renouvelable. Les

processus industriels et les usages tertiai-

res de l’électricité s’adapteront à l’offre en

énergie renouvelable pour consommer

«au bon moment» et réduire la facture

énergétique et écologique.

L’utilisation de l’électricité d’origine

renouvelable en excès pour produire de

l’hydrogène, qui serait injecté à faible

dose dans les réseaux de gaz, figure égale-

ment parmi les solutions envisagées. On

réussirait ainsi le couplage des réseaux

d’électricité et de gaz. Comme l’indiquait

Dominique Maillard, président du direc-

toire de RTE, dans Les Echos le 16 juillet

dernier, « les réseaux électriques intelli-

gents amènent la flexibilité indispensable

au système électrique pour accompagner

la transition énergétique ».

Les « smart grids » : un champ

ouvert pour l’innovation

Les smart grids, ce sont aussi de nouvelles

solutions pour mieux observer ce qui se

passe en tout point du réseau électrique,

anticiper les défaillances, intervenir plus

rapidement lorsqu’elles surviennent.

L’innovation dans le domaine des cap-

teurs, des drones, des robots, couplée

aux technologies de l’information et des

télécommunications ouvre de nombreu-

ses perspectives pour mieux utiliser les

infrastructures existantes et permettre au

réseau de révéler toute sa valeur dans le

nouveau monde de l’électricité.

Pour relever le défi de l’intégration

massive des énergies renouve-

lables, il est vital d’instiller plus

d’intelligence dans les réseaux. Pour

y parvenir, la R&D s’est structurée au

niveau européen dans le cadre d’une

initiative appelée « Horizon 2020 ».

Les projets s’attachent par exemple à

étudier et rendre possible l’intégration

massive d’énergies renouvelables dans le

système électrique européen tout en as-

surant sa stabilité, à encourager la flexi-

bilité de la consommation, à prolonger la

durée de vie des infrastructures existan-

tes et à travailler à l’acceptation de projets

par la population.

Le projet « Best Paths »

RTE joue un rôle moteur dans plusieurs

de ces projets européens. Par exemple,

le projet « Best Paths » met en œuvre

de nouvelles solutions technologiques

pour permettre l’intégration massive

d’énergies renouvelables, en particulier

provenant de fermes éoliennes offshore.

Dans le cadre de « Best Paths», RTE

pilotera un démonstrateur essentiel dans

le domaine très prometteur des réseaux

à courant continu. Son objectif est de

créer les conditions pour qu’un tel réseau

puisse se développer progressivement,

par assemblage de solutions techniques

proposées par des industriels différents.

Des outils pour préparer l’avenir

Mené et coordonné par RTE, « i-Tesla»

vise, de son côté, à développer la pro-

chaine génération de plates-formes

d’étude de la stabilité du réseau européen.

Les fortes variabilités attendues tant du

côté de la production (avec variabilité

des énergies renouvelables) que du côté

de la consommation (par exemple avec le

déploiement des véhicules électriques),

amènent à traiter un nombre croissant de

données. Là où hier quelques simulations

suffisaient à porter un diagnostic sur la

stabilité et la sûreté du réseau, ce sont

aujourd’hui des millions de simulations

qui sont nécessaires.

Autre outil de simulation, « Optimate»

modélise le fonctionnement des diffé-

rents marchés de l’électricité (marchés

infrajournalier, day-ahead, ajustement et

règlement des écarts) et le comportement

des acteurs (producteurs, consomma-

teurs, gestionnaires du réseau de trans-

port, etc.) à l’échelle européenne. Il per-

mettra de tester la robustesse des règles

de marché existantes et d’en développer

de nouvelles dans un contexte de péné-

tration significative d’électricité produite

à partir d’énergies renouvelables.

Dernier exemple, RTE est partenaire

du projet « INSPIRE-Grid », dont l’objectif

est de prendre en compte les dimensions

sociétales dans la concertation entre les

opérateurs de réseau et les parties pre-

nantes. Ce projet réunit des chercheurs

de différentes disciplines, des gestionnai-

res de réseaux de transport et des ONG.

Ils ont choisi de travailler ensemble sur

une durée de trois ans pour mieux répon-

dre aux enjeux d’acceptabilité sociétale

des projets de développement de lignes

électriques.

UNE R&D PERFORMANTE AU SERVICE

DES RÉSEAUX INTELLIGENTS

Disponible en ligne, sur tablette et

smartphone, l’outil éCO2mix permet

d’accéder à une multitude de données

autour de l’électricité française et des

échanges avec nos voisins européens.

Consommation, production, émis-

sions de CO₂ associées, échanges

commerciaux avec les pays voisins…

L’application éCO2mix, développée

par RTE et gratuitement disponible

pour iPhone, iPad et Android, et sur

le site rte-france.com, rend accessible

un bouquet de données nationales et

régionales et permet de visualiser

en temps réel les évolutions de la

consommation et de la production

d’électricité en France.

Une horloge énergétique

Quelle quantité d’électricité consom-

mons-nous en ce moment même en

France ? Quelle est la part de chaque

filière de production (nucléaire, gaz,

charbon, fioul, hydraulique, éolien et

solaire) dans le mix énergétique de

l’électricité française ? Et qu’en est-il

dans chacune de nos régions ? Telle

une « horloge énergétique », l’appli-

cation éCO2mix permet de suivre,

heure par heure et au fil des saisons,

l’évolution de la consommation et

des modes de production partout en

France. Mais ce n’est pas tout ! L’outil

propose également de visualiser, en

temps réel, les échanges avec nos

voisins européens et de consulter

une estimation des émissions de CO₂

générées par la production d’électri-

cité dans l’Hexagone.

Comprendre les enjeux de la

transition énergétique

Simple et ergonomique, l’application

offre un accès rapide aux données

et permet également de mieux com-

prendre les différents enjeux liés à la

mise en œuvre de la transition éner-

gétique, à l’échelle régionale comme

au niveau national. Complétée par

une série de chiffres clés et d’analy-

ses mensuelles autour de la situation

énergétique, éCO2mix invite à (re)

découvrir le dynamisme du réseau

électrique français et européen !

ÉCO2MIX

Ferme éolienne oshore en mer du Nord.

UNE APPLICATION PÉDAGOGIQUE

POUR TOUT SAVOIR SUR LE

SYSTÈME ÉLECTRIQUE !

L’application mobile éCO2mix permet de visualiser les échanges commerciaux

sur smartphone et tablette.

Loin de se limiter aux opérateurs

de réseaux, le secteur des réseaux

électriques intelligents constitue un

écosystème englobant de multiples

métiers complémentaires : informa-

tique, électrotechnique, domotique et

télécommunications.

Les technologies du stockage de

l’électricité (batteries, électrolyseurs,

etc.) sont également concernées. Tant

et si bien que les réseaux électriques

intelligents représentent au niveau

mondial un marché à forte croissance.

25 000 emplois en 2020

À titre d’exemple, la filière française

pourra représenter, d’ici à 2020, de

20000 à 25 000 emplois directs pour

un chiffre d’affaires de 6 milliards

d’euros, soit 10 000 créations d’em-

plois, principalement dans les sec-

teurs de l’ingénierie, de la conception

et des services. Les enjeux de la filière

à l’exportation sont considérables.

Le marché mondial des réseaux

électriques intelligents est estimé à

30 milliards d’euros en 2015 avec un

taux de croissance annuelle autour

de 10 %. Les industries françaises,

qui affichent déjà 50 % de leur chiffre

d’affaires à l’exportation dans ce

domaine, doivent se positionner en

chefs de file dans cette compétition

mondiale stratégique.

Un marché estimé

à 30 milliards d’euros

Les réseaux électriques intelligents

sont au menu des 34 plans de la

Nouvelle France Industrielle, que le

gouvernement a lancés en 2013.

Et c’est justement RTE qui s’est vu

confier la mission de coordonner le

plan « Réseaux électriques intelli-

gents », sous la houlette de Domini-

que Maillard, président du directoire.

Comme quoi le réseau de transport

est bien au centre de ces formidables

mutations !

Ces évolutions nécessiteront une

organisation et la fédération de

différents moyens et secteurs. Ce

travail sera effectué avec l’ensemble

des acteurs de cette filière en devenir

(opérateurs de réseaux de transport

et de distribution, opérateurs de télé-

com, producteurs de composants,

développeurs de logiciels, centres

de recherche, etc.) pour étudier l’en-

semble des aspects recouverts par les

réseaux électriques intelligents.

Des réalisations tangibles (appels à

manifestations d’intérêts) viendront

en 2015.

LES SMART GRIDS AU

SERVICE DE LA CROISSANCE

Dominique Maillard, Président du

directoire de RTE et pilote du plan

réseaux électriques intelligents de la

Nouvelle France Industrielle

Innovation : le robot Linevue inspecte un câble électrique.

Plusieurs projets de R&D réunissent aujourd’hui des experts européens en quête

de solutions technologiques pour répondre aux enjeux énergétiques de demain.

CÉDRIC HELSLY

GUILLAUME MURAT

ALEXANDRE SARGOS

4

VSCHLICHTING

1

/

4

100%