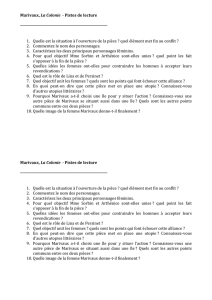

l`épreuve, la dispute, les acteurs de bonne foi

L'ÉPREUVE

LA DISPUTE

LES ACTEURS

DE BONNE FOI

Du même auteur

dans la même collection

LA DOUBLE INCONSTANCE (édition avec dossier).

LA FAUSSE SUIVANTE. L'ÉCOLE DES MÈRES. LA

MÈRE

CONFIDENTE.

LES FAUSSES CONFIDENCES (édition avec dossier).

L'ÎLE DES ESCLAVES (édition avec dossier).

L'ÎLE DES ESCLAVES. LE PRINCE TRAVESTI. LE TRIOMPHE

DE L'AMOUR.

LE JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD (édition avec dossier).

JOURNAUX (2 vol.).

LE PAYSAN PARVENU.

LA VIE DE MARIANNE.

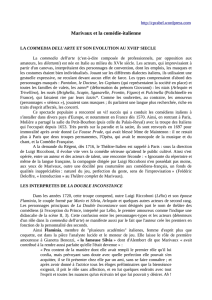

MARIVAUX

L'ÉPREUVE

LA DISPUTE

LES ACTEURS

DE BONNE FOI

Édition établie

par

Jean GOLDZINK

Bibliographie mise à jour en 2017

GF Flammarion

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

1

/

30

100%