Séminaire « Archéologie des Humanités » Institut des Humanités de

Séminaire « Archéologie des Humanités »

Institut des Humanités de Paris

atelier du 28 janvier 2011

« Le partage Humanités/Science au prisme de l’histoire et de la philosophie des sciences»

Présenté par David Rabouin (SPHERE, CNRS, Paris 7) avec la collaboration de Pascal

Crozet (SPHERE, CNRS, Paris 7) et de Koen Vermeir (SPHERE, CNRS, Paris 7).

Compte-rendu par Florence Dupont.

La stabilisation de la notion actuelle de « Science » est, d’un point de vue historique, relativement récente. Elle a

d’ailleurs fait l’objet, au cours des siècles, de débats et de négociations qui sont loin d’être clos. Une des missions

de l’histoire des sciences est de rappeler la fragilité et la labilité de ces découpages disciplinaires que les derniers

venus, toujours persuadés d’avoir atteint l’état achevé du savoir, ont tendance à dénier. L’opposition des «

humanités » et des « sciences » hérite de cette fragilité et rend difficilement compte de la manière dont les

différentes disciplines se sont nourries et interpénétrées au cours des âges. Ainsi se distinguent clairement deux

projets de constitution des « humanités » : l’un, par démarcation, qui entendrait constituer et défendre un domaine

face à un autre ; l’autre, par intégration, qui, prenant acte de la fragilité des découpages disciplinaires, prendrait

son départ dans ce dialogue parfois conflictuel entre les disciplines (qu’elles soient « scientifiques » ou « littéraires

», « dures » ou « molles » , etc..). Dans cette séance, trois historiens des sciences exposeront brièvement trois

moments de découpage des savoirs (Grec, Arabe et Médiéval, Classique) afin de nourrir la discussion sur le

partage « Humanités/Science » et la manière dont nous pouvons l’appréhender et l’utiliser aujourd’hui.

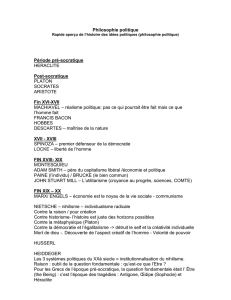

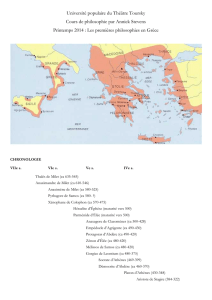

David Rabouin : Mondes anciens

On ne trouve jamais un concept science qui soit stabilisé. Que ce soit un concept

englobant et général, ou un concept pluriel « les sciences ». Même pour une seule

discipline. L’idée selon laquelle il y aurait un moment ou l’autre de l’histoire où ce concept

se serait stabilisé ne se vérifie pas. Que ce soit en Grèce, aux 4ème et 3ème s av JC, où

l’on a cru voir la naissance de la science moderne. De façon arbitraire – fameux « miracle

grec » qui a fait son temps - car on pourrait aussi bien l’assigner avant et ailleurs, par

exemple chez les Mésopotamiens dont les pratiques intellectuelles ne sont ni moins ni

plus « scientifiques » que celles des Grecs.

On a cru voir dans le mot grec epistémè, la notion de sciences. Or il s’emploie pour

bien d‘autres pratiques intellectuelles où nous ne reconnaîtrions pas un « sciences ». La

dialectique, par exemple, chez Platon est une epistémè, Et chez Aristote la métaphysique

aussi est une épistémè.

Un autre concept grec semble plus stable signifié par le neutre pluriel : mathèmata

(savoirs) sur le radical du verbe manthanein (apprendre, faire connaître). Correspond au

latin disciplina et discere. Il s ‘agit de savoirs enseignables, donc positifs, susceptibles

d’être transmis par des livres et traités. Cette idée de savoir enseignable, mathèmata

remonterait au rhéteur Isocrate. Cf. Bernard Vitrac. (Biblio sur internet)

Cette notion plurielle – mathèmata -, de savoirs transmissibles, conduit les Anciens à

établir des catalogues de mathèmata. Ces catalogues varient d’un auteur à l’autre, avec la

même question : qu’inclut-on ? Et qu’exclut-on ? La géographie entre et sort, comme la

physique. Ces catalogues ne permettent même pas de définir un noyau dur de mathèmata

présent dans tous, sauf un seul mathèma : la musique (jusqu’à Rameau).

La question de la classification des sciences est donc très ancienne, présente en

Grèce ancienne, liée à une réflexion sur les mathèmata comme catégorie plurielle des

savoirs, dont le contenu de chacune est aussi variable. Il ne faut pas être victime de la

similitude des dénominations.

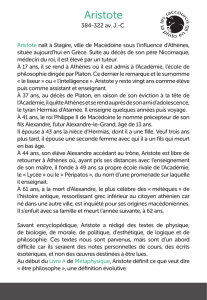

2 exemples = 2 types différents de « culture générale », si on désigne par ce terme

l’ensemble des mathèmata offert par deux écoles philosophiques, celles de Platon et celle

d’Aristote. Avec dans chaque école une réflexion différente sur l’unité des savoirs.

Platon : Au départ, il place l’apprentissage des contenus des savoirs, dont l’unité sera

ensuite saisie par la dialectique.

Aristote : définit chaque savoir par son domaine d’étude hypokeimenon et classe ainsi les

sciences qui ne communiquent pas comme par exemple de l’arithmétique à la géométrie

rien ne circule.

Il définit deux types de savoirs : les savoir théoriques – épistémai - physique,

mathématique et la métaphysique -. et les savoirs pratiques, très nombreux - praxeis.

Il y a de nombreuses classifications des mathèmata dans l’antiquité, ex celle de Proclus

(Commentaires sur les Éléments d’Euclide). Va-t-on insérer la tactique ? La médecine ?...

profusion de réponses. Aucunes disciplines qui font consensus, même l’arithmétique et la

géométrie.

Pascal Andrieux : Monde arabe et médiéval

La situation est comparable à celle qui prévalait en Grèce ancienne. Il n’y a pas de

terme spécifique en arabe pour dire sciences, en fait le mot utilisé désigne un « savoir »,

rien ne distingue ce que nous appelons les sciences, des autres savoirs : histoire,

linguistiques, mathématiques sont tous des savoirs. Avec là aussi la question de la

classification des savoirs selon leur usage. Pas de différences de nature entre les

différents savoirs

Ces classifications sont connues par des biographies d’auteurs, incluant leurs

ouvrages classés. Et aussi par les lexicographes spécialisés. Ou encore les

encyclopédies. Dans les ouvrages philosophiques, la classification des savoirs y est un

objet philosophique en tant que tel. Avec des systèmes différents. Par exemple : les

savoirs théorétiques, définis comme savoirs sans « l’homme », vs savoirs « liés à

l’homme ».

On trouve de nombreuses classifications à la suite de Platon et d’Aristote, et de

leurs écoles.

Un exemple, celui d’Al Fârâbî (10ème s ap.JC, philosophe turc de langue arabe) : le

2d maître (après Aristote). Écrit une énumération des sciences. Traduite en latin et en

hébreu au XIIème s. Texte important pour l’histoire de la philosophie. Il part de six savoirs

linguistique, logique, mathématiques, physiques, théologie, science politique. Il en exclut

la médecine. Il suit la classification aristotélicienne (par le domaine). La physique vs

mathématiques: science des corps naturels. Mais un problèmes se pose à lui : que faire

de l’algèbre - science non-grecque- qui ne peut pas se définir par son objet selon la

méthode aristotélicienne ? car étant une science du calcul elle a pour objet, l’inconnue, qui

est soit un nombre soit une grandeur géométrique. Il crée une catégorie : la « science des

procédés ingénieux » pour y placer l’algèbre.

Avicenne - connu sous le nom de Ibn Sīnā ou Avicenne (forme latinisée), né en 980

en Perse -, définit lui une catégorie : parties secondaires de la science = instruments.

Un constat certain : l’histoire des sciences ne peut pas être isolée de la philosophie.

David Rabouin pour Koen Vermeir, e(xcusé) : L’âge classique

Le XVIIème est souvent conçu comme le premier siècle scientifique, autour de la

figure emblématique de Descartes. Or les pratiques intellectuelles des savants de cette

époque ne répondent pas aux délimitations que nous exigeons aujourd’hui de « l’esprit

scientifique ». Par exemple la théorie du magnétisme mélange la magie naturelle,

théologie naturelle et la physique. Cette association entre physique et théologie naturelle

se retrouve dans les manuscrits alchimiques de Newton. Ou encore les œuvres de

Kepler. Par ailleurs on sait que Leibniz était historien.

Aujourd’hui à Paris-Diderot... et ailleurs

Ce problème épistémologique – définition et classification des sciences - reste

actuel : en particulier celui de la démarcation des sciences entre disciplines. Ce problème

posé depuis un siècle, n’a toujours pas de réponses depuis 1er siècle. Chacun accuse les

autres « de ne pas faire de la science ». De laboratoire à laboratoire, il arrive qu’on ne se

parle plus.

Au contraire les frontières s’estompent plus que jamais. Par exemple : qu’est-ce qui

sépare la vraie et la fausse science (cf. vaccins). Aucune discipline ne peut se définir par

rapport à une Science bien posée et définie. « La partie n’est pas gagnée ».

Suit une longue et très riche discussion, comme on les aime (cf. enregistrement du

séminaire) et qu’il est impossible de résumer. Voici quelques points forts :

*Autour des notions d’invention, et de l’histoire des théories qui apparaissent et

disparaissent ex : les proportions d’Euclide. Qu’une théorie se maintienne longtemps ne

signifie rien. Ce qui est reconnu c’est un « résultat » dont souvent la démonstration nous

semble aujourd’hui aberrante ex : les lois de Kepler. Histoire idéologique des sciences liée

aux institutions, avec des héros découvreurs.

*Autour de la question des institutions. Rôle central de la Royal Society. Dogmatique

utilitariste au XVIII ème s. qui caractériserait les sciences, n’est pas nouvelle. Cf . Platon.

Le mépris pour les lettres serait lié au refus de la théologie et des conflits qu’elle entraîne.

*Autour des essais de délimitation.

Une Histoire de l’Occident où l’universalité des mathématiques ferait date comme

langage ? Croyance remise en cause de la « révolution scientifique » présente chez

Husserl et Koyré.

Des concepts stabilisés seraient nécessaires pour qu’il y ait des lois ? Pas du tout.

On n’en a pas besoin cf. Putnam (H.). « Langage et réalité ». In S. Laugier, P. Wagner

(eds), Philosophie des sciences. Naturalismes et réalismes. Vrin, 2004. Ex : infinité des

nombres premiers chez Euclide et aujourd’hui, or le concept d’infini n’est pas stabilisé, car

il n’est pas le même chez Euclide qu’aujourd’hui. Les résultats sont les mêmes mais les

concepts ne sont pas les mêmes. Il ne peut y avoir de stabilisation des concepts, car le

principe du « progrès scientifique » est la critique des concepts. Le vrai problème est

pourquoi une stabilisation à certains moments.

Sens du mot progrès ? Question du progrès des sciences : temps irréversible ? Qui

ne serait pas présent en lettres où sans cesse il y a de réappropriations. Or on constate

une rétroaction aussi en sciences, un retour, des réappropriations ? Oui exemple de la

théorie des proportions d’Euclide (cf. supra). Ou Aristote « topologue ».

Traditions conceptuelles ?

Les intervenants, en conclusion, se défendent d’affirmer une philosophie

constructiviste ; leur seul but : faire vivre les problèmes.

Le séminaire arrive à un consensus sur un point :

* le fanatisme disciplinaire est un frein à l’esprit critique et à la vie intellectuelle d’une

université.

* il faudrait introduire un enseignement systématique de l’histoire et de l’épistémologie de

la discipline dans tous les cursus et cela dès la première année de licence. En ce sens il

conviendrait que chaque UFR recrute en priorité un enseignant susceptible de donner et

d’organiser cet enseignement. Le futur Institut des Humanités pourrait veiller à

l’installation et au développement d’un tel enseignement, et encourager les

programmes de recherche en ce domaine.

1

/

3

100%