Voir - Centre Hospitalier des Pays de Morlaix

Journal d'information

du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix

externe et

Évaluation

Certification

...À vos marques !

2014V

DOSSIER

OCTOBRE 2014 - n°42

EDITO

S’ il est à ce jour dicile d’extrapoler ce que sera la situa-

tion nancière du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix

à la n de l’exercice 2014, la situation nancière connue au

31 août 2014, nous laisse entrevoir des dicultés majeures.

Si les dépenses sont contenues et notamment les dépenses

de personnel qui représentent, rappelons-le, 73 % du

budget, les recettes ne sont pas au rendez-vous : une

activité stable, voire en légère diminution, couplée à une

baisse des tarifs, le gel depuis 2012 des dotations SSR et en

psychiatrie, ne permettront pas, à coup sûr, de réaliser les

recettes prévues.

Cette situation ne pourra entrainer qu’un décit qui sera

nettement supérieur, à celui observé en 2013.

Certes cette situation n’est pas spécique au Centre Hospi-

talier des Pays de Morlaix, de plus en plus d’établissements

étant confrontés à ce type de dicultés.

Il n’empêche que le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix

ne pourra rester immobile face à cette situation qui ne

pourrait qu’aaiblir la position de l’établissement.

Je suis convaincu que, comme d’habitude, notre Centre

Hospitalier saura relever cet important dé !

Comité de rédaction

Directeur de la publication : Richard BREBAN, Directeur.

Rédacteur en chef : André-Dominique ZARRELLA, Directeur Adjoint.

Membres :

•

Bernard BINAISSE, Psychologue, secteur 5

•

Christine MOGUEN, Directrice IFSI

•

Hervé CARLUER, Contremaître P. Services Techniques.

•

Michel LEMERCIER, Cadre Supérieur Coordonnateur du pôle Psychiatrie Addictologie

•

Mariannic LANDIÉ, Cadre Supérieur Coordonnateur des pôles Médico-techniques

et Chirurgie Mère-Enfant

•

Rémi RIVOALEN, Cadre Supérieur Coordonnateur du pôle SSR Personnes Agées

•

Brigitte ORY, Cadre Socio Educatif, Service Social

•

Yannick LE GUEN, Responsable des services intérieurs

•

Albert ADENET, Responsable Cuisine Centrale

Conception et réalisation : Florence MAUSSION, Graphiste, Brest.

Impression : Cloitre Imprimerie - Tirage : 1 000 exemplaires.

15, rue de Kersaint Gilly - BP 97237 - 29672 Morlaix Cedex

Tél. 02 98 62 61 60 - Fax 02 98 62 69 18

www.ch-morlaix.fr

SOMMAIRE

12

6

8

10

11

13

14

15

15

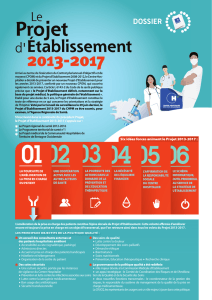

DOSSIER

La certication est une procédure d’évaluation externe d’un établissement de

santé, obligatoire, indépendante de l’établissement. Tout le Centre Hospitalier

des Pays de Morlaix est concerné en dehors des structures sociales et médico-

sociales, soumise à des exigences spéciques (ANESM). Des professionnels de

santé mandatés par la Haute Autorité de Santé (HAS) réalisent les visites de

certication sur la base d’un manuel. Ce référentiel permet d’évaluer le fonction-

nement global de l’établissement de santé. Le CHPM a déjà satisfait à trois visites

de certication en 2003, 2007 et 2010. Nous préparons actuellement la quatrième

procédure, dite V2014. Cette visite, initialement prévue en décembre 2014, a été

reportée en juin 2015 par la Haute Autorité de Santé. Le niveau d’exigence est

homogène pour tous les établissements de santé.

• Evaluation grille V2014

• Bilan V2010 - Eléments de preuves

• Identication des principaux risques

• Détermination du niveau de criticité du risque

• Evaluation du niveau de maitrise du risque

• Détermination ou non d’un plan d’action

• Mise en œuvre des actions d’amélioration

• Formalisation du compte qualité

• Priorité aux Pratiques Exigibles Prioritaires

• Formalisation du compte qualité

Priorité aux Pratiques Exigibles

Prioritaires

• Mise en œuvre des actions

d’amélioration

• Formalisation des processus

• Suivi du plan d’action

• Mise à jour du compte qualité

• Retour d’expérience Evaluation

RAPPELS

RAPPELSECHÉANCIER

DE MAI À NOVEMBRE 2014

Evaluation externe des unités médico-sociales

DÉCEMBRE 2014 À MAI 2015

DÉCEMBRE

2014-2015

JUIN 2015

NOVEMBRE 2014

APRÈS JUIN 2015

Réalisation de l’autodiagnostic (ancien-

nement auto évaluation) par des groupes

créés sur une thématique donnée ou par

des instances / structures déjà en place

dans l’établissement.

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale rend obligatoire l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des

établissements et services sociaux et médico-sociaux : FAM du Triskel, SSIAD, EHPAD de Belizal et de l’Argoat, CSAPA.

Les services susmentionnés se sont donc engagés dans cette démarche d’évaluation qui se déploie en deux temps :

L’évaluation externe est une procédure obligatoire, qui concerne l’ensemble des

établissements médico-sociaux, et qui interviendra désormais tous les 7 ans.

L’évaluation externe s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de la

qualité : elle permet de valider la réponse du service aux attentes et besoins des

usagers, l’organisation et les moyens déployés. Elle met en avant les points forts

et les points à améliorer. L’objectif nal est de vérier que les droits des usagers

sont respectés et que le projet de service y répond. L’évaluation externe n’a pas

pour but d’évaluer des pratiques individuelles. Le programme d’évaluation

externe comporte des temps d’analyse documentaire, d’observations et de

rencontres avec les professionnels, les usagers, leur entourage et les partenaires.

Un rapport d’évaluation est élaboré et adressé ensuite aux autorités publiques

(ARS, Conseil Général).

Envoi du

compte qualité

Visite de

certication

Déploiement du compte qualité,

tenant compte de l’évaluation de

nos risques, des audits et des autres

démarches qualité en cours dans

l’établissement

Poursuite de la démarche

qualité avec actualisation du

compte qualité. Transmis-

sion à la HAS tous les 24 mois

Management stratégique, gouvernance

Santé, sécurité et qualité de vie au travail

Management et gestion de la qualité et des risques

Gestion du risque infectieux

Droits des patients

Parcours du patient

Prise en charge de la douleur

Prise en charge et droits des patients en n de vie

Gestion du dossier du patient

Identication du patient à toutes les étapes de sa

prise en charge

Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

Biologie médicale

Imagerie

Prise en charge du patient aux urgences et soins non programmés

Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire

Management de la prise en charge du patient dans les secteurs à risque

Dons d’organes et de tissus à visée thérapeutique

Gestion des ressources humaines

Gestion du système d’information

Gestion des ressources nancières

Processus logistiques

GRAND ANGLE N°42 - OCTOBRE 2014

3

2

RAPPELS

LES 20 THÉMATIQUES DU MANUEL DE CERTIFICATION 2 :

PRINCIPE GÉNÉRAL D’ANALYSE D’UNE THÉMATIQUE 1

THÉMATIQUES V2014 = PROCESSUS

= CLASSEMENT DES DOCUMENTS SUR ENNOV

Du cÔté Des affaires

méDicales

fOcus

eN Direct De la DrH

BrÈVes-actualités

Les 20 ans de Belizal !

Fonction restauration et nutrition

L’insuffisance veineuse

POur eN saVOir +

éVÈNemeNt

La disparition du privilège de la

boîte du Roi

HistOire

3

Evaluation externe et Certification V 2014

...À vos marques !

actualité Des PÔles

actualité De l’ifsi

DOSSIER

réalisation d’une évaluation interne ou « auto-évaluation »

(fait en 2012/2013).

réalisation d’une évaluation externe sur site par un organisme

indépendant habilité par l’ANESM.

Cette seconde étape va s’organiser comme suit :

1 2

Cabinet ANALYS SANTÉ

Mme BAGOT, Cabinet MQS

Dates de l’évaluation

externe sur site EvaluateurService

Mme BAGOT, Mme BERTHELOT

Cabinet MQS

M. SOREL, cabinet MQS

M. SOREL, cabinet MQS3 et 4 novembre 2014

FAM du Triskel

EHPAD Argoat

CSAPA

SSIAD

EHPAD de Belizal

2015 (dates à déterminer)

2015 (dates à déterminer)

17 novembre après-midi

et 18 novembre 2014

15 décembre après-midi,

16 et 17 décembre 2014

Le Directeur,

Richard BREBAN

GRAND ANGLE N°39 - OCTOBRE 2013

GRAND ANGLE N°42 - OCTOBRE 2014

5

4

Les évolutions de la V2014

DOSSIER

IPAQSS 2014

Toutes les démarches d’amélioration qu’il s’agisse de la certication, du

DPC, gestion des risques (RMM, CREX…), formation, accréditation des

médecins... sont inclues dans le Programme d’Amélioration de la Qualité

et la Sécurité des Soins « PAQSS » de l’établissement.

La mise en œuvre d’une de ces démarches peut permettre à la fois de

satisfaire à l’obligation de DPC du professionnel et d’être prise en compte

et valorisée dans la certication.

Chaque année, l’établissement mesure des indicateurs de Performance pour l’Amé-

lioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (IPAQSS) instaurés depuis 2008 au

niveau national. Ils seront intégrés automatiquement au « COMPTE QUALITÉ ».

L’utilisation des indicateurs dans le cadre de la certication doit permettre :

• d’alimenter le PAQSS de l’établissement et servir de base de dialogue avec

les experts visiteurs lors de la visite,

• d’évaluer la capacité de l’établissement de santé à intégrer les indicateurs

de qualité comme outils de management de la qualité,

• de se substituer à certains critères ou éléments d’appréciation du référentiel.

Les critères aujourd’hui en lien avec les indicateurs généralisés sont

les suivants :

• Critère 2.e Indicateurs, tableaux de bord et pilotage de l’établissement.

• Critère 8.g Maîtrise du risque infectieux.

• Critère 8.h Bon usage des antibiotiques.

• Critère 12.a Prise en charge de la douleur (IND TRD).

• Critère 14.a Gestion du dossier du patient (IND TDP).

• Critère 19.b Troubles de l’état nutritionnel (IND TDN Niveau 1).

• Critère 20.a Management de la prise en charge médicamenteuse du patient.

• Critère 20.a bis Prise en charge médicamenteuse du patient

(Critère « Prescriptions médicamenteuses établies pendant l’hospitalisation» - IND TDP)

• Critère 24.a Sortie du patient (IND DEC).

• Critère 26.a Organisation du bloc opératoire (IND DAN).

• Critère 28.a Mise en œuvre des démarches d’évaluation des pratiques

professionnelles (IND RCP Niveau 2).

• Critère 28.c Démarches EPP liées aux indicateurs de pratique clinique.

C’est une méthode d’évaluation des processus de soins et

des organisations qui s’y rattachent à partir d’un séjour de

patient hospitalisé

• Elle étudie la satisfaction aux attentes du manuel en situa-

tion concrète

• Elle permet d’observer les interfaces et la collaboration

interdisciplinaire tout au long de la prise en charge

L’analyse du prol de risque de l’établissement dénit des

sujets (thématiques, secteurs, unités, activités, populations)

prioritaires à investiguer. La durée moyenne d’un parcours

« patient traceur » est d’environ 2 heures. Dans chaque pôle

de soins, deux « patients traceurs » seront réalisés prochai-

nement, an de mettre en oeuvre la visite de certication.

LE COMPTE QUALITÉ

LES PRATIQUES EXIGIBLES PRIORITAIRES EXIGIBLES

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES EPP

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DPC

Le compte qualité est une innovation de la V2014 : il doit par-

ticiper à rendre la procédure de certication plus continue et

va constituer, pour la Haute autorité de santé, l’outil de pilo-

tage de la démarche de certication de chaque établissement.

Il porte une double ambition :

• Favoriser la simplicité et l’ecacité en évitant de multiplier

les approches et les supports en se substituant à des étapes

actuelles de la procédure (autoévaluation, suivi…) ;

• Rendre le programme qualité et sécurité des soins, comme

les axes d’évaluation, lisibles et mobilisateurs pour les pro-

fessionnels de santé.

Il a pour nalités de contribuer au pilotage et à l’animation

du Programme d’Amélioration de la Qualité et la Sécurité

des Soins « PAQSS » et de mieux dénir les besoins dans le

cadre de la visite de certication.

Niveau Description synthétique

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

On sait faire face, bonne maîtrise : plans avec exercices et formations,

veille, contrôle, amélioration continue

On a tout prévu : plans d’action en place avec indicateurs

On a organisé : organisation en place sans évualuation

On est en alerte : quelques actions mais insusantes - veille mais sans actions

On découvre le risque : auncune action en place - étuses en cours - actions inecaces ...

Champ - il porte à minima sur les 12 thématiques auxquelles sont

rattachées les Pratiques Exigibles Prioritaires (2) :

• Il est tenu à jour régulièrement.

• II est adressé à la HAS tous les 24 mois pour le suivi des actions

et des résultats. Premier envoi : 15 janvier 2014.

PASS

Programme

d’Amélioration

de la Qualité et la

Sécurité des

Soins

Gestion Des Risques

A priori (analyse de

processus, AMDEC)

Cartographie des risques

A posteriori

(Événements

indésirables, EIG)

EPP

Audit clinique,

RMM, CREX, REMED,

chemin clinique, RCP,

revue de pertinence,

patient traceur...

DPC

Accréditation -

Formation

Inspections

(ARS, ASN, DDPP…)

autres évaluations

externes

Évaluations

Audits, enquêtes,

Indicateurs internes

Indicateurs régionaux / nationaux

Suivi des

recom-

mandations

Point de vigilance Formalisation et déploiement des EPP, patients traceurs… • Actualisation des procédures / protocoles dans chaque service

• Suivi des actions d’amélioration retenues, notamment suite aux visites / inspections récentes.

DÉMARCHE QUALITÉ GESTION DES RISQUES CERTIFICATION / ACCRÉDITATION

Autodiagnostic, visites sur le terrain, évaluation des processus

Les PEP sont identiques à celles de la V2010, il faut consolider

nos acquis et prouver notre évolution !

Objectifs de la V2014 :

Evaluer la structuration institutionnelle de l’EPP/DPC,

Mesurer le déploiement eectif et l’engagement des professionnels,

Mesurer l’impact et les progrès accomplis

Un thème d’impulsion est un sujet comportant une forte

dimension d’ordre culturel :

Importance de la mise en place de projets

et de démarches d’amélioration

Changement culturel et organisationnel à conduire.

Les thèmes d’impulsion de la V2014 sont :

Bientraitance

Qualité de vie au travail.

LES THÈMES D’IMPULSION

Le thème management de la qualité et des risques devient une

Pratique Exigible Prioritaire « PEP » dans son ensemble et inclut les

exigences relatives à l’évaluation des pratiques professionnelles. Les

établissements de santé doivent travailler sur leurs risques majeurs

sans négliger la priorisation de leurs actions. Cela signie :

Connaître ses risques (8d)

Mettre en place un processus de maîtrise des risques résiduel

Réaliser une approche système (processus) avec un accent mis

sur les interfaces.

LE MANAGEMENT QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES

Certaines organisations ou secteurs identiés (Prise en charge médi-

camenteuse, Service d’Accueil des Urgences, Bloc opératoire, Prise en

charge du patient en endoscopie).

La Haute Autorité de Santé a identié des sujets fondamen-

taux ayant un fort impact sur l’amélioration de la qualité et de

la sécurité des soins. Ces thèmes font l’objet d’une exigence

renforcée. Lors de la visite, les experts visiteurs de l’HAS mène-

ront un examen approfondi de l’atteinte de ces exigences.

Au nombre de 18, on peut les regrouper en 7 familles :

La politique et l’organisation de l’Evaluation des Pratiques

Professionnelles

L’organisation Qualité/Risques (Gestion des risques,

évènements indésirables, plaintes et réclamations, Pro-

gramme qualité et sécurité des soins)

Les vigilances (Risques infectieux et identitovigilance)

L’information médicale (Gestion du dossier du patient,

Accès du patient à son dossier).

Prise en charge du patient (continuité et coordination de la

PCP, prise en charge somatique des patients, respect des liber-

tés individuelles et gestion des mesures de restriction de liberté)

Les prises en charge spéciques des patients (Douleurs,

Soins palliatifs)

Admission non programmée

par les urgences

Admission non programmée

par une lière spécique

Accueil dans le service

Identication du patient

Douleur

Évaluation initiale et continue de

l’état de santé du patient et PPS

Examens biologie médicale

Examens d’imagerie

Examens de médecine nucléaire

Examens d’endoscopie

Passage au bloc opératoire

Prise en charge médicamenteuse

Prise en charge transfusionnelle

Education thérapeutique

Continuité et coordination

de la prise en charge

Gestion des données du patient

Droits des patients

Prévention de la maltraitance et

promotion de la bientraitance

Respect de la dignité et de l’intimité

du patient

Respect de la condentialité des

informations

Prise en compte de l’entourage

En cas de restriction de liberté

Si hospitalisation sans consentement

Information du patient sur son état de

santé et les soins

Consentement et participation du patient

Personne de conance

Quelques parcours à fort enjeu : Personnes âgées • Patients porteur

de maladie chroniques •Enfants et adolescents • Chirurgie ambulatoire

LE PATIENT TRACEUR

L’AUDIT DE PROCESS

Un processus est déni comme un enchaînement d’étapes suc-

cessives au service d’un objectif. L’audit de processus = une

méthode d’évaluation de la réalité de l’activité des établissements

de santé (HAS, novembre 2013). Il permet d’évaluer l’enchaîne-

ment des activités et la maîtrise des interfaces (entre services /

entre professionnels) dans le but de détecter les écarts entre ce

qui est prévu et ce qui est réalisé. Une majorité des processus

de notre établissement sont repris dans les 20 thématiques du

manuel de certication(2). Ils sont schématisés ci-contre dans une

« cartographie des processus ». Dès janvier 2015, les groupes

d’autodiagnostic seront mis à contribution pour la formalisation

des processus au CHPM.

Tenue du dossier patient

Délai d’envoi du courrier

de n d’hospitalisation

Traçabilité de l’évaluation

de la douleur

Dépistage des troubles

nutritionnels

Tenue du dossier

anesthésique

Réunion de concertation

pluridisciplinaire en can-

cérologie

TDP

DEC

TRD

DTN

TDA

RCP

94/100

64/100

90/100

81/100

95/100

70/100

79/100

51/100

81/100

87/100

85/100

79/100

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

DAN

DPA MCO

SSR

RPC

DPA PSY

Calendrier 2014 de recueil des indicateurs

Mots clés Intitulé Résultats

du CHPM Evolution

2012/2014 Moyenne

nationale

Résultats 2014

LIEN AVEC LA PROCÉDURE DE CERTIFICATION V2014

Compte qualité

Outil de pilotage interne + Outil de communication HAS

Extrait des thématiques :

Auteurs : Carina Le Foll et Kathia Foucher

POUR EN SAVOIR +

L’insuffisance

veineuse

La distensibilité excessive des parois vei-

neuses et l’augmentation de pression dans

les veines profondes et supercielles favo-

risent une modication du tonus veineux

responsable d’une diminution du retour

veineux.

La perte d’étanchéité des valvules entraîne

un reux dont les conséquences sont la

stase veineuse et ses diérentes compli-

cations.

Ils sont multiples et le premier est bien sûr le fait

que nous sommes les seuls mammifères qui ont

acquis la position verticale. Nous pouvons citer:

• l’hérédité,

• le surpoids,

• la sédentarité,

• les désordres et certains traitements hormonaux,

• la grossesse,

• les déséquilibres alimentaires,

• les troubles de la statique plantaire,

• la chaleur,

• certains sports,

• les antécédents de phlébite,

• l’âge...

La prévention et le traitement de la maladie

veineuse sont indissociables et complémentaires.

La prévention consiste en la correction des facteurs

de risque par :

Le traitement peut être médical et/ou chirurgical:

Ces deux traitement ne s’opposent pas mais sont

complémentaires.

Le traitement médical associe:

- Une bonne hygiène de vie veineuse,

- La prise éventuelle d’un traitement phlébotonique

qui a pour objectif de tonier les parois veineuses et

d’éviter leur inammation ; c’est un traitement symp-

tomatique dont le but est de soulager la douleur.

l’application des règles hygiéno-diététiques, une ali-

mentation équilibrée, une lutte contre le surpoids, la

mise en route d’une bonne hygiène de vie veineuse

qui stimulera les mécanismes naturels du retour vei-

neux, la pratique régulière de sports conseillés tels

la marche, le jogging sur terrain meuble avec de

bonnes chaussures, le vélo, la natation…

Et évidemment certains emplois et postes de

travail: en eet les postes de travail en position

assise ou debout prolongée et certains postes

de travail mobiles mais avec port fréquent de

charges lourdes détériorent le système veineux et

favorisent la maladie veineuse.

Ce traitement est délivré en pharmacie sans ordonnance médicale.

- Le port d’une contention veineuse adaptée qui exerce une contre pression

mécanique dégressive le long du mollet et ainsi aide au retour veineux et limite

la stase veineuse. Une contention bien prescrite, choisie en accord avec le pa-

tient et bien délivrée par le pharmacien a une action très ecace!

- La sclérothérapie: cette technique permet de traiter varicosités et varices.

Elle est ancienne et extrêmement répandue. L’injection d’un produit sclérosant

dans la veine variqueuse provoque une inammation de ses parois qui vont se

rétracter; la veine va se broser puis disparaître. Il existe diérentes méthodes:

micro sclérose pour les vaisseaux très ns, sclérose non guidée, écho sclérose,

sclérose à la mousse. La sclérothérapie permet d’oblitérer les varices troncu-

laires, réticulaires et les télangiectasies; ses indications sont très larges mais elle

a bien sûr ses limites et l’on est obligé alors de recourir à une autre technique.

Plus tard vont apparaitre des petits vaisseaux viola-

cés dénommés varicosités et des veines dilatées,

reuantes et disgracieuses appelées varices.

Les varices qui sont des veines supercielles di-

latées et reuantes entraînent à plus ou moins

long terme plusieurs complications (hypodermite

chronique, dermite ocre, ulcère variqueux…) et

favorisent la phlébite.

Varicosités Varices Oédème Eczéma

La maladie veineuse n’est pas une fatalité; la prévention et les traitements adaptés

doivent permettre de la limiter. Quand un traitement est nécessaire, quelque soit la

technique utilisée, le geste thérapeutique ne guérit pas la maladie veineuse qui est

une maladie chronique et nécessite donc un suivi phlébologique régulier.

La prévention reste primordialeau travail et dans la vie quotidienne !

Au travail: Pour limiter les risques d’insusance veineuse, il faudrait limiter

les stations debout prolongées qui représentent le premier facteur de risque,

opérer quelques déplacements, avoir quelques zones d’appui fessier, arriver

à maitriser l’ambiance thermique et fractionner le port de charges lourdes.

Cette meilleure ergonomie doit s’accompagner d’une mobilisation de cha-

cun: port d’une contention adaptée, adoption de chaussures confortables

avec appui plantaire satisfaisant, pratique de mouvements de exion-exten-

sion de la cheville, mouvements de respiration ample…

Dans notre vie quotidienne, nous pouvons, remettre de l’ordre dans notre

régime alimentaire, lutter contre le surpoids, nous battre contre la sédenta-

rité, pratiquer une activité physique adaptée : les sports conseillés sont la

marche, le jogging sur terrain meuble et avec de bonnes chaussures, la bicy-

clette, la gymnastique en évitant de sauter sur place…

Et dans notre belle région proter des bienfaits de la mer: natation,

aquagym, marche aquatique…

En conclusion

Comprend plusieurs techniques qui sont proposées

au patient selon la varice qu’il présente.

- Eveinage par stripping classique ou par invagina-

tion sur l: cette technique a pour but d’enlever les

gros troncs variqueux.

- Phlébectomie ambulatoire qui permet d’enlever

sous anesthésie locale certaines branches veineuses

inesthétiques.

- Techniques endoveineuses par laser ou radio fré-

quence qui constituent de nouvelles procédures et

pour lesquelles nous n’avons pas encore assez de

recul pour connaître les résultats à long terme.

Le traitement médical et le traitement chirurgical

ne s’opposent pas mais sont complémentaires.

A quoi servent les vaisseaux?

Les artères envoient le sang chargé d’oxy-

gène et de nutriments vers les membres

inférieurs. Les veines remontent le sang

chargé de gaz carbonique et de déchets vers

les poumons et le cœur.

Pour remonter dans les veines, contre la

pesanteur, le sang doit être propulsé par

trois pompes:

la principale pompe est le système mus-

culaire du mollet ; lors de la marche, à

chaque pas, les contractions des muscles

du mollet exercent une pression sur les

veines et ainsi font remonter le sang vei-

neux des pieds vers le cœur.

Cette pompe musculaire est ecace dès

sept pas consécutifs!

la deuxième pompe est constituée par les

valvules à l’intérieur des veines (sorte de

clapets anti-retour) qui orientent le sang

vers le haut du corps.

la troisième pompe est le système respira-

toire: chaque inspiration favorise l’aspiration

du sang veineux des pieds vers le cœur.

Quels sont les symtômes? Que faire ?

Qu’est-ce qu’une mauvaise circulation veineuse?

La maladie veineuse commence souvent de manière

anodine avec une sensation de jambes lourdes, des

crampes nocturnes, un œdème touchant le dos du

pied et les chevilles, une fatigabilité…

GRAND ANGLE N°42 - OCTOBRE 2014

7

Votre médecin traitant, le médecin du travail et le

médecin vasculaire sont là pour vous aider.

Le médecin traitant : par son interrogatoire et son

examen clinique peut faire l’ébauche du diagnostic

et commencer un traitement médical.

Le médecin du travail : le personnel hospitalier

étant particulièrement vulnérable à cette patho-

logie, le médecin du travail joue un rôle essentiel

dans la prise en charge de la maladie veineuse; sa

mission lui permet d’exercer un suivi régulier des

salariés et des professionnels de santé et il connaît

mieux que tout autre les contraintes imposées

par les postes de travail. La visite médicale avec le

médecin du travail est primordiale puisqu’elle lui

permet d’intervenir sur la prévention de la mala-

die veineuse, son dépistage et son suivi ainsi que

d’orienter le professionnel vers le bon interlocuteur

qui est souvent le médecin vasculaire.

Le médecin vasculaire eectue grâce à l’écho-Dop-

pler une exploration méthodique du réseau veineux

profond et superciel des membres inférieurs.

L’écho Doppler est une méthode d’exploration des

vaisseaux sanguins qui associe l’image (échogra-

phie) à la réexion des ultra sons sur les globules

rouges (Doppler). Cet examen écho Doppler lui

permet de connaître le trajet éventuellement pa-

thologique des veines, la qualité de leurs parois,

l’état de leurs valvules et leur caractère ou non re-

uant. Au terme de cet examen, il peut dresser une

cartographie du réseau superciel et profond

veineux qui le guidera, en association avec l’inter-

rogatoire et l’examen clinique du patient, dans le

choix du traitement le plus adapté. Le choix de ce

traitement se fait avec l’accord du patient qui doit

recevoir l’information la plus précise possible.

À qui en parler ?

Comment le sang veineux remonte t-il?

Quels sont les facteurs favorisants

de l’insusance veineuse?

VOUS SOUFFREZ DES JAMBES AU TRAVAIL, Pourquoi?

quels en sont les symPtômes? À qui en Parler? que faire?

6

Tibia

Muscle

Veine

intramusculaire

Veine profonde

Peroné

Veine

supercielle

Le sang veineux circule

dans le bon sens : de

bas en haut

Les valvules retrouvent

leur étanchéité

Valvule ouverte

Etanchéité :

Valvule fermée

Oedème

Douleur

Absence d’étanchéité :

inversion du courant

sanguin

Dilatation :

écartement des

valvules, reux

Contraction

musculaire = Eet de pompe

Artère

Examen écho-Doppler

Contention veineuse

Le traitement chirurgical

Sclérothérapie

Consultations de phlébologie au CHPM

Auteurs : Docteur Françoise CORRE et Docteur Françoise LE GALL

au CHPM, sont ouvertes à tous des consultations de phlé-

bologie assurées par les Docteurs LE GALL et BOUDIER,

médecins vasculaires qui vous proposent une prise en

charge complète en diagnostic, traitement et suivi : bilan

clinique et cartographie par écho-Doppler, microsclérothérapie

et sclérothérapie (sclérose conventionnelle, écho-sclérose

et sclérose à la mousse) ; si une intervention chirurgicale est

nécessaire, elle pourra être eectuée en chirugie ambulatoire

par le professeur GOUNY et le docteur HUYBRECHTS.

GRAND ANGLE N°42 - OCTOBRE 2014

9

8

ÉVÈNEMENT

C’est nous, les résidents,

Regard des résidents de Bélizal

Et aujourd’hui, 6 juin 2014

C’est la fête, des 20 ans, de notre Maison...

Bien sûr, Madame Le Brun et Monsieur Breban

commencent par faire un beau discours, Bien sûr, il y a également nos

« prestigieux » invités, merci à eux, mais il y a surtout nous, les résidents,

c’est pour nous que notre Maison a été créée. Nous avons donc réuni autour

de nous, les anciens, de Plourin, de Henvic… Et nous avons fait honneur à la

fête ; habillés avec coquetterie, coiés, maquillées… Il faut bien cacher un peu nos

rides, n’est-ce pas ? Bref, lorsque tout le monde fut placé, le spectacle a commencé.

On nous a dit que c’était Dimitri, mais Dimitri, nous, on connait pas !!! Et ben, je n’ai

jamais vu un artiste comme ça ! On est tous restés bouche bée : un beau garçon, je

vous dis que cela et quand il chante, on dirait que des perles sortent de sa bouche. Il

chante même des chansons que nous connaissons, alors, nous, on chante avec lui !

Et pas er du tout, notre Dimitri, il passe auprès de nous, s’assoit même à côté de

nous. Il joue d’un instrument, je ne sais pas comment il s’appelle, mais c’est beau !

Il est comme les enfants, il aime se déguiser, alors nous on rit, qu’est-ce qu’on a ri !

Par exemple, il a chanté « La tactique du gendarme » (déguisé) Puis « Les gars

de la marine » (avec son béret à pompon rouge) ou, encore des chansons

« Lyriques », d’après ce qu’on m’a dit. Il s’est transformé en oiseau et

aussi en Indien, c’est vous dire ! Pour nir, il a voulu faire danser les

« Vieux », ceux qui avaient encore la tête et les jambes, bien sûr !!!

Mais tout à une n… un bon goûter a été servi à toute l’assemblée.

Ah ! j’ai eu du plaisir pour la fête des 20 ans de chez nous.

Et nous ne sommes pas prêts d’oublier

notre Dimitri !

Auteur : Yvonne Goulme

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%