Insuffisancerespiratoire aiguë et maladies neuromusculaires

H. Damak

D. Décosterd

introduction

L’insuffisance respiratoire aiguë (IRA) est la survenue brutale

d’une défaillance du système respiratoire par atteinte de

l’échan geur et/ou de la pompe. Elle se traduit par une hypoxé-

mie artérielle associée ou non à une hypercapnie artérielle.1,2

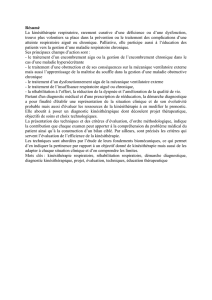

L’IRA hypercapnique traduit la défaillance de la pompe par

rupture de l’équilibre entre ses différentes composantes (figure 1) ; la commande

et la transmission nerveuses, l’action et les performances des muscles respiratoires

(tableau 1) et la charge – ou impédance – du système respiratoire.1,3,4

L’IRA peut compliquer plusieurs maladies neuromusculaires (MNM) (tableau 2)

et peut apparaître de façon plus ou moins rapide.

Deux situations sont à distinguer

:2,4-9

• l’IRA dans le cadre d’une MNM d’apparition et d’évolution aiguë et potentielle-

ment réversible (syndrome de Guillain-Barré (SGB), crise myasthénique (CM)…).

• L’IRA chez un patient ayant une MNM chronique évolutive, souvent à un stade

avancé (sclérose latérale amyotrophique (SLA), myopathie de Duchenne…).

insuffisance respiratoire aiguë et maladies

neuromusculaires aiguës (mnma)

Le SGB et la CM sont les MNMA les plus fréquemment responsables d’IRA.2,7,9-11

La défaillance respiratoire est la conséquence d’une faiblesse, voire d’une para-

lysie touchant les muscles respiratoires, avec :2,6,7,9,12

• diminution des volumes.

• Inefficacité de la toux, favorisant l’encombrement bronchique, les atélectasies

et les surinfections.

• Troubles de la déglutition, à l’origine d’une perte du contrôle et de la protection

des voies aériennes supérieures. Ils sont fréquents et risquent de précipiter l’IRA

en favorisant les micro-inhalations et les fausses routes à l’origine de pneumopa-

thies d’inhalation, et ce d’autant plus qu’ils sont associés à un déficit de la toux.

Les

signes respiratoires de gravité

(tableau 3)10,13,14 sont en général d’apparition

tardive. D’autres manifestations doivent attirer l’attention et être recherchées

énergiquement, car elles peuvent précéder la détérioration respiratoire : une po-

lypnée superficielle, une dyspnée, une orthopnée, une réduction de l’ampliation

Acute respiratory failure in neuromuscular

diseases

Neuromuscular diseases can affect all respi-

ratory muscles, leading to acute respiratory

failure, which is the most common cause of

morbidity and mortality in those patients. Two

situations must be distinguished. 1) Acute res-

piratory failure as part of a neuromuscular

dis order of acute onset and possibly rever-

sible (Guillain-Barre syndrome, myasthenic

crisis…). 2) Acute respiratory failure occurring

in a patient with an already advanced neuro-

muscular disease (amyotrophic lateral scle-

rosis, Du chenne muscular dystrophy...). This

article describes the neuromuscular acute

res piratory failure in these different aspects,

dis cusses its initial management in the emer-

gency department and identifies the parame-

ters that have to be monitored.

Rev Med Suisse 2015 ; 11 : 1809-14

Les maladies neuromusculaires peuvent affecter tous les mus-

cles respiratoires, conduisant à une insuffisance respiratoire

aiguë (IRA). Celle-ci est la cause la plus fréquente de morbidité

et de mortalité chez ces patients. Deux situations doivent être

distinguées : 1) l’IRA secondaire à une maladie neuromus culaire

d’expression aiguë avec une com posante réversible (syndrome

de Guillain-Barré, crise myasthé nique…). 2) L’IRA survenant

chez un patient connu pour une maladie neuromusculaire déjà

avancée et éventuellement évolutive (sclérose latérale amyo-

trophique, myopathie de Duchenne…). Cet article décrit l’IRA

d’origine neuromusculaire dans ces différents aspects, discute

la stratégie de prise en charge initiale aux urgences et identifie

les paramètres de surveillance.

Insuffisance respiratoire aiguë

et maladies neuromusculaires

mise au point

Drs Hassen Damak

et Dumeng Décosterd

Service de médecine d’urgence

et de sauvetage

Hôpital du Jura

Faubourg des Capucins 30

2800 Delémont

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

30 septembre 2015 1809

33_38_38694.indd 1 24.09.15 08:25

thoracique avec sensation d’oppres sion thoracique, une

dys phagie, une dysphonie, ou des accès spontanés de toux

peu efficace (qui trahissent souvent une inhalation salivaire

avec perte des capacités d’expectoration). Toutefois, l’ab-

sence de signes cliniques ne doit nullement rassurer. Dans

ce contexte, un syndrome restrictif sévère peut être com-

plètement asymptomatique.2,6,9,12

La

réduction du volume courant

est compensée par une res-

piration rapide et superficielle, augmentant la ventilation

de l’espace mort et favorisant la fatigue musculaire et l’ap-

parition d’une

hypercapnie

. Les

atélectasies

et les

inhalations

favorisent l’apparition d’une

hypoxémie

. Néanmoins, ces per-

turbations gazométriques sont souvent tardives ; leur ap-

parition témoigne de la gravité de la situation et peut an-

noncer la survenue d’une détresse respiratoire, d’un arrêt

respiratoire, voire d’un arrêt cardiaque hypoxique.2,7,12

La quantification du déficit musculaire respiratoire repose sur

l’évaluation de la diminution des volumes pulmonaires et

de la force des muscles respiratoires par la mesure de la

capacité vitale (CV)

, ainsi que des

pressions maximales inspira-

toires (Pmi) et expiratoires (Pme)

. La surveillance répétée de

ces mesures et la cinétique de leurs variations sont indis-

pensables à l’identification des patients à risque de dé-

compensation respiratoire et de ceux nécessitant une sup-

pléance immédiate de la fonction respiratoire.2,7,9,12

La présence de signes respiratoires, associés ou non à

des troubles de la déglutition chez des patients stables et

sans signes de gravité, impose une hospitalisation et une

surveillance en milieu de soins intensifs.2,12 La présence

d’une détresse vitale ou de signes respiratoires de gravité

justifie une prise en charge immédiate aux urgences. La

principale difficulté est de savoir quand il faut procéder à

l’intubation orotrachéale (IOT) (tableau 4).2,7,9 Une ventila-

tion mécanique (VM) invasive précoce pourrait être béné-

fique, en réduisant l’incidence des pneumopathies d’inha-

lation.12 La ventilation non invasive (VNI) n’a elle pas sa

place dans la prise en charge des IRA des MNMA, en raison

de la fréquence des contre-indications dans ce contexte.2,7,12

1810 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

30 septembre 2015

Figure 1. Systèmes actif et passif de la pompe

respiratoire3,4

Cortex cérébral

Système respiratoire actif

Tronc cérébral

Centre apneustique

Centre pneumotaxique

Groupe respiratoire dorsal

Groupe respiratoire ventral

Muscles respiratoires

Inspiratoires (diaphragme +++)

Stabilisateurs de la cage thoracique

Expiratoires

Motoneurone spinal

Ventilation

Racines

nerveuses

Nerfs

périphériques

Jonction neuro-

musculaire

Jonction neuro-

musculaire

Nerfs

périphériques

Racines

nerveuses

CommandeTransmission

Action

Impédance

Système respiratoire passif

Charge contre laquelle les muscles

respiratoires doivent lutter

Régulation comportementale

Régulation chimique

Régulation mécanique

Equilibre capacité-charge

Muscles Innervation Rôle(s)

Des voies De la bouche IX et X Ouverture et dilatation des voies aériennes supérieures,

aériennes De la luette et du palais XI permettant une diminution des résistances et une

supérieures De la langue IX et XII augmentation des débits

Du larynx C1

Inspiratoires Diaphragme : muscle inspiratoire principal Nerf phrénique C3-C5 Génération du volume courant

Intercostaux externes T1-T12

Stabilisateurs Scalènes C4-C8 Muscles inspiratoires accessoires, qui assurent le maintien de

de la cage Parasternaux intercartilagineux T1-T12 la cage thoracique lors de l’inspiration

thoracique Sternocléidomastoïdiens XI et C1-C2

Trapèzes XI et C2-C3

Pectoraux C5-C7

Expiratoires Intercostaux internes T1-T12 N’interviennent qu’en expiration forcée

Grands droits T6-L1 Participent au processus de la toux

Obliques externes T5-T12 et fibres

Obliques internes du plexus lombaire

Transverses

Tableau 1. Muscles respiratoires3,4

33_38_38694.indd 2 24.09.15 08:25

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

30 septembre 2015 1811

Syndrome de Guillain-Barré

Le SGB est une maladie auto-immune secondaire à un

mimétisme moléculaire entre des antigènes viraux (CMV,

EBV, VIH) ou bactériens

(Campylobacter jejuni)

et du nerf

périphérique, aboutissant à des lésions axonales ou dé-

myélinisantes à l’origine d’une paralysie musculaire flas que,

aiguë et ascendante. Après une phase d’invasion aiguë as-

sociant des douleurs dorsales et des paresthésies distales

ascendantes, le déficit ascendant touche les quatre mem-

bres, les muscles releveurs de la tête, abdominaux, respi-

ratoires, et du carrefour pharyngo-laryngé. Les réflexes os-

téotendineux sont abolis, les nerfs faciaux et bulbaires

sont affectés dans 75% des cas et certaines formes graves

comportent des signes dysautonomiques. L’IRA touche 6 à

44% des cas dont 20 à 30% nécessitent une IOT. La ponction

lombaire met en évidence une dissociation albumino-cyto-

logique et l’électroneuromyogramme confirme le diagnostic

et permet de dif férencier les formes démyélinisantes des

formes axonales. En dehors de la prise en charge respira-

toire (tableau 5) et de réanimation, le traitement repose

sur l’admistration d’im munoglobulines (Ig) ou les échanges

plasmatiques.7,11,12,16

Niveaux de l’atteinte Exemples

Cortex cérébral • AVC

• Néoplasie

• Convulsions (état de mal épileptique)

• Traumatisme

Tronc cérébral • Sclérose en plaques (SEP)

• AVC du tronc

• Traumatisme

Ganglions de la base • Maladie de Parkinson

Moelle épinière • SEP

• Traumatisme

• Compression

• Néoplasie

• Myélites

• Tétanos

Cellules de la corne • Amyotrophie spinale progressive (SMA)

antérieure • Amyotrophies bulbo-spinales, syndrome

de Kennedy

• Poliomyélite

• Syndrome postpoliomyélite

• Sclérose latérale amyotrophique (SLA)

Niveaux de l’atteinte Exemples

Nerf périphérique • Syndrome de Guillain-Barré (SGB)*

• Diphtérie

• Polyradiculonévrites chroniques (CIDP)

• Neuropathies paranéoplasiques

• Paralysies périodiques

• Porphyrie – Porphyrie aiguë intermittente (PAI)*

• Polyneuropathies de réanimation

Jonction • Myasthénie – Crise myasthénique (CM)*

neuromusculaire • Syndrome de Lambert-Eaton

• Syndromes myasthéniques congénitaux

• Botulisme*

• Intoxications aux organophosphorés

• Envenimation par élapidés «syndrome

cobraïque»

Muscle • Myopathies acquises

– Myopathies inflammatoires (polymyosites,

dermatomyosites…)

– Myopathies des soins

– Myopathies toxiques

• Myopathies héréditaires

– Dystrophie musculaire progressive (DMP)

– Dystrophie musculaire congénitale (DMC)

– Myopathies congénitales

– Myopathies métaboliques

Tableau 2. Principales pathologies neurologiques et/ou musculaires affectant la fonction respiratoire 4-8

* Pathologies traitées dans cet article.

Signes Agitation, tachycardie, tachypnée, désaturation

d’hypoxie (SpO2) et cyanose

Signes Confusion, somnolence, astérixis, tachycardie,

d’hypercapnie HTA, sueurs profuses

Signes Balancement thoraco-abdominal, tirage et

d’épuisement utilisation des muscles respiratoires accessoires,

respiratoire battement des ailes du nez (particulièrement chez

l’enfant)

Menace vitale si Troubles de conscience, état de choc, bradycardie

hypoxique, cyanose, marbrures, bradypnée, gasps

Tableau 3. Signes de gravité en cas d’insuffisance

respiratoire aiguë10,13,14

Cliniques

• Dysphagie

• Dysphonie

• Augmentation de la faiblesse musculaire généralisée

• Respiration superficielle rapide

• Dyspnée à l’effort et au repos

• Orthopnée

• Discours interrompu (bout de souffle)

• Utilisation des muscles respiratoires accessoires

• Respiration paradoxale abdominale

• Faiblesse des muscles trapèzes et des muscles du cou : incapacité

de lever la tête du lit

• Incapacité d’effectuer un «singlebreath count» : compter de 1 à 10

dans une expiration unique (à peu près égale à une capacité vitale

(CV) forcée l 1 l)

• Toux faible

• Encombrement bronchique

• Toux après avoir avalé

• Troubles de la conscience

Paracliniques

• Désaturation nécessitant une oxygénothérapie

• Hypoxémie

• Apparition d’une hypercapnie et/ou d’une acidose respiratoire

• CV l 1 l ou 20 ml/kg

• Baisse de 50% de la CV en une journée

• Pression inspiratoire maximale l -30 cmH2O

• Pression expiratoire maximale l 40 cmH2O

Tableau 4. Signes et symptômes d’orientation et/ou

d’indication à l’intubation orotrachéale lors de

l’insuffisance respiratoire aiguë sur atteinte neuro-

musculaire aiguë2,7,9

33_38_38694.indd 3 24.09.15 08:25

Crise myasthénique

Une CM survient chez près de 2,5% des myasthéniques.

Elle consiste en une poussée responsable d’une IRA moti-

vant une IOT. La myasthénie est dans la majorité des cas

une maladie auto-immune secondaire à une anomalie de

la transmission neuromusculaire par fixation d’anticorps

(AC) circulant sur les récepteurs postsynaptiques de l’acé-

tylcholine (bloc postsynaptique). Ce bloc est à l’origine

d’une faiblesse, voire d’une paralysie musculaire flasque

dans les formes graves. Un facteur déclenchant doit être

systématiquement recherché. Le déficit est moteur pur,

fluctuant et évoluant par poussées plus ou moins régres-

sives ; il touche préférentiellement les muscles oculomo-

teurs et bulbaires. L’atteinte des membres est surtout

proximale et l’atteinte axiale est fréquente. L’atteinte res-

piratoire est souvent fruste et la fluctuation rapide peut ex-

pliquer une aggravation brutale des patients. La confirma-

tion diagnostique repose sur l’électroneuromyogramme

(qui met en évidence un décrément du potentiel à la sti-

mulation répétitive à basse fréquence (3Hz)) et sur la pré-

sence d’AC antirécepteurs de l’acétylcholine (85%) ou d’AC

antimusc (10%). La prise en charge repose sur l’assistance

respiratoire et les mesures de réanimation, associées à un

traitement par Ig ou par échanges plasmatiques, le réajus-

tement ou l’introduction de corticostéroïdes et d’immuno-

suppresseurs et le rééquilibrage du traitement anticholi-

nestérasique.7,11,12,16

Botulisme

Il s’agit d’une maladie infectieuse causée par la neuro-

toxine botulique secrétée par le

Clostridium botulinum

, qui

empêche la libération de l’acétylcholine dans la fente

synap tique (bloc présynaptique) de la jonction neuromus-

culaire, à l’origine d’une paralysie flasque symétrique et

descendante. Selon la source de l’infection, cinq formes

de botulisme sont décrites (la forme alimentaire est de

loin la plus fréquente). Le tableau clinique est polymorphe

associant des nausées, des vomissements et des douleurs

abdominales suivis par une dysautonomie (vision floue,

diplopie, bradycardie, hypotension), puis des signes neu-

rologiques et musculaires aboutissant dans les formes graves

à une paralysie flasque descendante. Une IRA complique

10% des cas. La confirmation du diagnostic repose sur l’iso-

lement de la toxine botulique (dans l’aliment consommé,

le sérum, les vomissements, le liquide gastrique ou les sel-

les) ou du

Clostridium botulinum

dans les selles des patients

et les aliments. Le traitement spécifique consiste à l’admi-

nistration de l’antitoxine équine ABE ou d’Ig du botulisme

humain le plus précocement possible dans les for mes ali-

mentaires et sur les antibiotiques et le débridement de la

plaie en cas de botulisme par blessure.16,17

Porphyrie aiguë intermittente (PAI)

La PAI est une maladie métabolique héréditaire auto-

somique dominante caractérisée par la mutation du gène

de la porphobilinogène déaminase (PBGD), à l’origine d’un

déficit enzymatique dans le processus de biosynthèse de

l’hème. Il en résulte une accumulation et une excrétion ac-

crues des précurseurs toxiques de l’hème : les porphyrines.

L’atteinte nerveuse est de mécanisme peu clair, très proba-

blement en rapport avec l’accumulation des précurseurs

et/ou le déficit en hème. Les crises aiguës neuroviscérales

sont le plus souvent déclenchées par des facteurs exo-

gènes ou environnementaux. En plus des urines rouges

porto, le tableau clinique est polymorphe et comporte : un

syndrome abdominal (douleurs abdominales sévères avec

nausées et vomissements) et un syndrome neuropsychi que

central (crises convulsives ou troubles psychiques) ou péri-

phérique (faiblesse musculaire isolée, voire paralysie flas-

que avec amyotrophie et troubles sensitifs subjectifs). Une

IRA peut survenir dans 9 à 14% des cas. L’élévation des taux

de porphobilinogène (PBG) et d’acide d-aminolévulinique

(ALA) dans les urines de 24 heures ainsi que la diminution

de l’activité plasmatique de la PBGD confirment le diag-

nostic. La prise en charge repose sur l’éradication d’un

éventuel facteur déclenchant, l’analgésie, la perfusion de

glucose 10% jusqu’à 3-4 l/jour, la perfusion d’hémine et la

correction des troubles hydro-électrolytiques (hyponatré-

mie et hypomagnésémie).18-20

insuffisance respiratoire aiguë

et maladies neuromusculaires

chroniques (mnmch)

Dans la majorité des cas, il s’agit d’une décompensation

d’une MNM déjà connue par un facteur déclenchant (ta-

bleau 6), dont l’identification est primordiale pour l’effica-

cité de la prise en charge.2,5,8 La surveillance est essentiel-

lement clinique et gazométrique. La mesure des paramètres

respiratoires (CV, Pmi et Pme) n’a que peu d’intérêt dans la

décision d’une IOT en période aiguë.2

Ces patients présentent une difficulté à la toux res-

ponsable d’un encombrement bronchique, pouvant être

1812 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

30 septembre 2015

Facteurs prédictifs de ventilation mécanique à l’admission

en réanimation

Sans mesure de la capacité Avec mesure de la CV

vitale (CV) (risque L 85% (risque L 85% si les 3 critères

si 4 critères présents) présents)

• Début des signes avant admission • Début des signes avant admission

l 7 jours l 7 jours

• Toux inefficace • Impossibilité de relever la tête

• Impossibilité de tenir debout • CV l 60% de la théorique

• Impossibilité de soulever

les coudes

• Impossibilité de relever la tête

• Cytolyse hépatique

Facteurs prédictifs de ventilation mécanique pendant le séjour

en réanimation

• Troubles de déglutition

• CV l 20 ml/kg

Critères d’intubation

• Détresse respiratoire

• PaCO2 L 6,4 kPa (48 mmHg) ou PaO2 l 7,5 kPa (56 mmHg)

• CV l 15 ml/kg

• Pression inspiratoire maximale l -25 cmH2O

• Pression expiratoire maximale l 40 cmH2O

Tableau 5. Facteurs prédictifs de ventilation méca-

nique et critères d’intubation au cours du syndrome

de Guillain-Barré12,15

33_38_38694.indd 4 24.09.15 08:25

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

30 septembre 2015 1813

majoré par une éventuelle atteinte bulbaire favorisant les

inhalations et les fausses routes. L’inefficacité de la toux

peut être objectivée par une mesure du

peak-flow

à la toux

qui est associé à une morbidité plus importante s’il est

l 270 l/min.8,9,21-23 La prise en charge précoce de l’ineffica-

cité de la toux est fondamentale et se base essentielle-

ment sur les techniques de désencombrement et d’assis-

tance à la toux

(cough-assist)

.2,24-26

La mise en route d’une ventilation se fera initialement

par VNI, qui permet de diminuer le nombre de complica-

tions et d’hospitalisations et prolonge la survie.2 Le mas que

nasal semble plus adapté ; il limite le risque d’inhalation

en permettant les aspirations oropharyngées et un désen-

combrement plus aisé. Il risque cependant de limiter l‘ef-

ficacité de la ventilation par des fuites buccales.2,5,8,9,22-24

Privilégier la gestion non invasive de l’IRA ne signifie

pas qu’il faille systématiquement écarter l’IOT chez ces pa-

tients. En présence de directives anticipées claires qui ex-

cluent le recours à la ventilation invasive, la décision est fa-

cilitée. Dans le cas contraire, une telle décision aux urgen-

ces n’est pas facile, et elle doit si possible tenir compte :

• de la MNMCh (sa nature, son stade actuel, son évoluti-

vité, son pronostic à court et moyen termes) ;

• du facteur déclenchant l’IRA (réversibilité, séquelles at-

tendues, durée du traitement) ;

• du patient (âge, autres comorbidités, souhaits).

Le projet thérapeutique doit être discuté précocement

de manière multidisciplinaire (entre l’urgentiste, l’intensi-

viste, le neurologue, le pneumologue et le médecin traitant)

avec le patient et ses proches.

L’IOT constitue en effet un tournant évolutif chez ces

patients, qui sont souvent très difficiles, et parfois impos-

sibles à sevrer du ventilateur. Ce qui les expose à la tra-

chéotomie parfois nécessaire pour le sevrage et la sortie

des soins intensifs. Par ailleurs, ces patients – qui ont peu

de réserve respiratoire – s’exposent en situation d’urgence

au risque d’une IOT parfois difficile, voire impossible, mais

aussi au risque potentiel des agents anesthésiques et/ou

myorelaxants.2,5,8,23,24

En l’absence de directives anticipées et si une décision

multidisciplinaire n’est pas possible, l’IOT est indiquée en

présence de troubles de la conscience, d’un état de choc,

d’un arrêt respiratoire ou cardiaque ou en cas de contre-

indication, d’intolérance ou d’échec de la VNI, à condition

qu’elle ait été conduite de façon optimale en y associant le

désencombrement bronchique.8,23

conclusion

Une IRA peut survenir dans le cadre d’une MNM d’appa-

rition et d’évolution aiguë, ou dans le cadre d’une décom-

pensation d’une MNM connue, souvent avancée et évolu-

tive.

Sa prise en charge aux urgences doit être énergique mais

réfléchie et repose sur l’identification des signes de gravi-

té indiquant la nécessité d’une ventilation artificielle, inva-

sive dans l’IRA MNM aiguë et non invasive dans l’IRA

MNMCh.

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation avec

cet article.

Causes fréquentes

• Infections des voies aériennes supérieures

• Bronchites aiguës

• Pneumonies

• Atélectasies

Causes rares

• OAP sur insuffisance cardiaque gauche (essentiellement en cas de

myopathie)

• Abus de sédatifs

• Fausses routes avec inhalations

• Pneumothorax

• Embolie pulmonaire

• Hémorragie trachéale (chez les patients ayant une trachéotomie)

• Distension gastrique aiguë (chez les patients ayant une VNI à domicile)

Tableau 6. Facteurs de décompensation respira-

toire des maladies neuromusculaires chroniques

5,8

OAP : œdème aigu du poumon ; VNI : ventilation non invasive.

Implications pratiques

L’insuffisance respiratoire aiguë peut compliquer plusieurs

maladies neuromusculaires ; elle est la cause la plus fréquente

de morbidité et de mortalité chez ces patients

L’aggravation peut survenir brutalement et les perturbations

gazométriques peuvent être tardives ; les signes cliniques né-

cessitent donc une surveillance rapprochée et répétée

Deux grandes situations sont à distinguer :

– l’insuffisance respiratoire aiguë dans le cadre d’une mala-

die neuromusculaire d’évolution aiguë et éventuellement

réversible (syndrome de Guillain-Barré, crise myasthéni-

que, botulisme, porphyrie aiguë intermittente…) ;

– l’insuffisance respiratoire aiguë survenant chez un patient

ayant une maladie neuromusculaire déjà avancée et éven-

tuellement évolutive (sclérose latérale amyotrophi que,

myo pathie de Duchenne…)

En cas d’insuffisance respiratoire aiguë dans le cadre d’une

maladie neuromusculaire aiguë, il s’agit surtout de détermi-

ner le moment où une ventilation – le plus souvent invasive

– va être nécessaire, afin de limiter les complications (inhala-

tion notamment)

En cas d’insuffisance respiratoire aiguë dans le cadre d’une

maladie neuromusculaire chronique, la ventilation non inva-

sive et les mesures de désencombrement sont à privilégier,

afin d’éviter si possible le recours à l’intubation endotrachéale

et à la trachéotomie

Des directives anticipées doivent être systématiquement

recherchées en cas de maladies neuromusculaires chroniques

et évoluées. Elles peuvent faciliter la définition du projet thé-

rapeutique, en particulier s’il a été décidé de renoncer à la

ventilation invasive. En situa tion aiguë, une décision multi-

disciplinaire reste souhaitable, prenant en compte le stade

évolutif de la maladie de base et l’éventuelle réversibilité de

la pathologie aiguë

>

>

>

>

>

>

33_38_38694.indd 5 24.09.15 08:25

6

6

1

/

6

100%