Parasites et transfusion sanguine : causes et conséquences

Revue

Transfusion

Parasites

et transfusion sanguine :

causes et conséquences

Parasites and blood transfusion: causes and consequences

Marie-Hélène El Ghouzzi

1

Olivier Garraud

2,3

1

EFS île-de-France, 83-87 rue des

Alpes, 94623 Rungis Cedex

2

EFS Auvergne-Loire, 25 boulevard

Pasteur, 42000 Saint-Étienne

3

EA 3064, Faculté de médecine,

université Jean-Monnet, 45 rue

Ambroise-Paré, 42000 Saint-Étienne

Résumé.Bien qu’une étape importante ait été franchie dans la prévention des

maladies virales post-transfusionnelles, les agents infectieux peuvent franchir les

frontières du fait de la multiplication des échanges et de l’immigration. Les

maladies parasitaires à protozoaires sévissent à l’état endémique dans les pays en

voie de développement et leur introduction résulte des mouvements des populations

de ces régions vers les pays industrialisés. S’il n’y a pas de cas rapportés et

convaincants de transmission de leishmaniose post-transfusionnelle, la mise en

place de la déleucocytation systématique en a diminué encore l’impact, et a réduit

la transmission de Toxoplasma gondii. Le paludisme, la maladie de Chagas et les

babésioses peuvent être transmis par les produits sanguins labiles cellulaires. En

effet, il n’existe pas encore de méthode efficace pour éliminer des érythrocytes les

plasmodies et les babésies, et Trypanosoma cruzi, agent de la maladie de Chagas

des produits sanguins labiles. Cette revue se focalisera sur la description des

principales maladies parasitaires transmissibles par le sang, avec leur distribution

géographique, leur cycle, les principaux aspects cliniques et les moyens diagnosti-

ques disponibles, ainsi que les mesures mises en place pour prévenir la transmis-

sion du paludisme et de la maladie de Chagas en Europe.

Mots clés : paludisme, maladie de Chagas, leishmaniose, babésiose, infection

protozoale transmise par transfusion, transfusion

Abstract.An important step in the safety system of blood donations is now reached

for possible viral infectious diseases. However, infectious agents can across

international borders through immigration and travel. Among of these agents,

protozoal agents are rife in endemic way in mainly low income countries, and their

introduction has resulted of population movements in industrialised countries.

Malaria, American trypanosomiasis (Chagas disease) and protozoal tick-borne

diseases as babesiosis can be transmitted by cellular blood components. There are

few convincing reports of post transfusional leishmaniosis. The leucoreduction have

dropped in the impact of transmission of Toxoplasma gondii and Leishmania ; but,

at this moment, there do not appear to be any effective methods to eliminate

Plasmodia and Babesia in erythrocytes and Trypanosoma cruzi. So, this review

deals with the main parasite diseases that are carried by blood products and

focused on their geographical distribution, their human cycles, their main clinical

aspects, the implemented measures to prevent transfusion transmitted (TT) malaria

and TT Chagas disease in European countries, and the available tools for

diagnosis.

Keywords: malaria, chagas disease, leishmaniosis, babesiosis, transfusion

transmitted protozoal infection, transfusion

Correspondance et tirés à part :

M.-H. El Ghouzzi

Hématologie 2006 ; 12 (2) : 129-39

Hématologie, vol. 12, n° 2, mars-avril 2006

129

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

Dans un passé proche, les efforts se sont

principalement focalisés sur la réduction des

risques infectieux en transfusion sanguine. La

transfusion est à présent sûre et sécurisée

bien que prescripteurs et patients redoutent

toujours le risque viral alors qu’il est devenu actuellement

rarissime [1] étant entendu que le « risque zéro » n’existe pas

[2]. C’est bien en fait actuellement le risque bactérien qui

reste le plus fréquent et le plus redoutable. À côté de ces

risques-là, viraux et bactériens, relativement bien connus,

deux autres risques infectieux commencent à être redoutés :

le premier est lié au nouveau variant de la maladie de

Creuzfeld-Jakob, à l’issue fatale, mais il est épidémiologique-

ment et statistiquement très faible [3] ; le second – paradoxa-

lement beaucoup plus fréquent et lui aussi potentiellement

mortel – est le risque parasitaire, qui semble encore large-

ment sous-évalué. En effet, en dehors des zones d’endémie, il

existe une fréquente méconnaissance des parasitoses trans-

missibles par le sang ; le diagnostic d’infection post-

transfusionnelle est difficile, ignoré, sous-estimé alors que le

pouvoir infestant des parasites transmis est très élevé chez

des hôtes receveurs fréquemment en état d’immunodéfi-

cience. De plus, la forme clinique post-transfusionnelle peut

être atypique, l’ensemble entraînant un retard au traitement

avec des conséquences cliniques graves.

En ce qui concerne le risque de transmission de parasites par

transfusion sanguine, le donneur peut être parasitémique

asymptomatique : soit qu’il se trouve en phase d’incubation

(paludisme, babésiose), soit qu’il se trouve en phase de

portage chronique oublié ou inconnu comme dans la mala-

die de Chagas ou l’une des formes d’expression clinique des

leishmanioses. Hors des zones d’endémie, le risque parasi-

taire partage avec le risque bactérien ce mode de portage

asymptomatique, mais il partage sa rareté avec le risque

« viral ». Des données récentes, cependant [4, 5], tendent à

faire redouter une augmentation de la fréquence des trans-

missions parasitaires transfusionnelles, rendant nécessaire

une meilleure identification des maillons faibles des disposi-

tifs de prévention en place et l’application de procédés de

réduction de pathogènes, dès que ceux-ci seront disponibles.

En revanche, en zones d’endémie palustre dans les pays en

voie de développement, le paludisme transfusionnel, par

exemple, n’est souvent même pas relevé tant sa probabilité

est grande.

Principaux parasites transmissibles

par transfusion sanguine

Pour qu’un parasite soit transmissible par transfusion san-

guine dans l’un au moins de ses stades parasitaires, il doit se

présenter soit sous forme libre dans le sang circulant, soit

sous forme liée à une cellule sanguine circulante (en situation

intracellulaire ou liée à un ligand de surface de la cellule

transporteuse). De plus pour que ce parasite déclenche une

infection parasitaire chez l’hôte receveur, il est nécessaire,

d’une part, que la forme parasitaire transmise soit viable

chez le receveur et n’aboutisse pas à une impasse parasitaire

et d’autre part, que le receveur n’ait pas développé un degré

d’immunité suffisant pour contrôler la multiplication du para-

site. Cette dernière condition est fréquemment rencontrée

pour le toxoplasme dans de nombreuses situations géogra-

phiques et pour les plasmodies chez l’adulte dans les régions

de forte endémie palustre. En termes de transmissibilité

transfusionnelle, les parasitoses sont très inégales. Une seule

parasitose est jusqu’à présent reconnue comme causant un

réel problème en Europe : celle à l’origine du paludisme.

Cela est dû, d’une part, à la fréquence des infections plasmo-

diales dans le monde, le paludisme étant la première endé-

mie infectieuse avant le sida et l’infection par le VIH ou les

maladies virales entériques, et d’autre part au fait que cette

parasitose est essentiellement véhiculée par les globules

rouges du sang circulant.

Les autres parasites transmissibles par transfusion sanguine

sont, par ordre d’importance : l’agent de la maladie de

Chagas (Trypanosoma cruzi), les babésies, les leishmanies,

le toxoplasme Toxoplasma gondii, les microfilaires et les

trypanosomes africains.

Cette revue se focalisera principalement : a) sur les deux

maladies parasitaires qui posent un problème en Europe par

rapport aux risques d’importation : le paludisme et la mala-

die de Chagas, et sur les raisons de la transmissibilité des

agents infectieux causals ; b) sur les dispositifs existants et à

venir pour prévenir ce risque de transmissibilité. Bien qu’il

s’agisse d’un sujet important, le risque transfusionnel lié aux

parasites dans les pays en voie de développement ne sera

pas abordé ici (pour une revue, voir [6]).

Parasitoses transmissibles

par voie sanguine

en dehors des infections

plasmodiales et chagasiques

Babésiose

La babésiose, appelée également piroplasmose par les vété-

rinaires, est une zoonose parasitaire due à plusieurs espèces

de babésies selon l’animal en cause (Babesia microti,

B. divergens, B. bovi, B. canis, B. equi...). Ces hématozo-

aires sont transmises aux animaux et à l’homme par piqûre

de tiques, le plus souvent entre mai et septembre ; la parasité-

mie peut persister tout en étant asymptomatique pendant

plusieurs mois après l’épisode aigu fébrile non diagnostiqué.

La transmission par transfusion sanguine ou lors de greffe

d’organe a souvent été rapportée en Amérique du Nord avec

des conséquences graves pour les receveurs présentant des

tableaux d’hémolyse aiguë et des complications rénales,

hépatiques et cardiaques [7]. L’ensemble des études euro-

péennes, cependant, s’accorde à penser que cette transmis-

sion ne pose pas de problème à l’échelle du « vieux conti-

nent », bien que le risque soit, comme pour le paludisme,

Hématologie, vol. 12, n° 2, mars-avril 2006

130

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

difficile à prévenir mécaniquement puisque la cible des

babésies est l’érythrocyte et que la leucoréduction des pro-

duits sanguins (mesure de réduction des risques largement

appliquée actuellement) est, à cet égard, sans efficacité. Il est

cependant nécessaire de rester vigilant.

Toxoplasmose

En ce qui concerne la toxoplasmose, la transmission du

parasite avait posé de nombreux problèmes jusqu’ilyaune

vingtaine d’années, comme en témoignait l’abondance des

publications d’alors ; la situation est devenue très différente

actuellement, probablement pour deux raisons principales :

a) la prévalence européenne actuelle reste faible, même s’il

existe un gradient différentiel Nord-Sud [8] ; b) la leucoréduc-

tion systématique des produits sanguins labiles, qui est très

efficace vis-à-vis d’un parasite essentiellement intracellulaire

(sa phase extra-cellulaire pour pénétrer une cellule leucocy-

taire cible étant extrêmement courte) [9]. Cependant, les

greffes de moelle osseuse et les profondes immunodéficien-

ces exposent les patients à des formes graves de toxoplas-

mose, notamment pulmonaires [10].

Leishmaniose

Malgré la répartition extrêmement large des leishmanioses

dans le monde où 350 millions de personnes sont exposées

aux piqûres des phlébotomes et 12 millions de sujets sont

atteints (dont 500 000 avec des leishmanioses viscérales)

[11], et malgré les cas de leishmanioses d’importation décla-

rés en France [12], seuls quelques cas sporadiques de

leishmanioses post-transfusionnelles ont été décrits dans la

littérature, car la parasitémie est extrêmement faible dans ce

type d’infection [13, 14] ; lorsqu’elle existe, cette parasité-

mie se rencontre essentiellement dans les formes initiales

cliniques viscérales chez le donneur, comme le montre une

étude américaine réalisée sur du sang prélevé chez des

militaires américains atteint de leishmaniose après l’opéra-

tion « Tempête du Désert » en Irak, étude qui démontre

également la résistance des leishmanies aux températures de

stockage des produits sanguins et notamment à 4 °C [15].

Les leishmanies sont principalement intracellulaires, avec un

temps de passage libre pour pénétrer une cellule-cible très

court, comme pour les toxoplasmes ; la leucoréduction drasti-

que à présent appliquée en Europe est également un bon

moyen de réduction de pathogènes pour ce risque infectieux.

Une étude menée dans le Sud de la France sur une popula-

tion de donneurs de sang n’a pas apporté d’argument direct

en faveur de la transmission par le sang chez les sujets

transfusés [16] à partir de cette population de donneurs

théoriquement exposés au risque de leishmaniose cutanée.

Microfilariose

Également « anecdotique » est la possibilité de transmettre

par voie sanguine transfusionnelle des microfilaires – en

principe en impasse parasitaire chez l’homme et donc résolu-

tives – ; des cas isolés ont été rapportés, mais le mode de

transmission et les procédés de préparation des produits

sanguins labiles rendent ce type de complication assez peu

probable [17].

Trypanosomose africaine

En théorie, enfin, la transmission de trypanosomes africains

– responsables de la maladie du sommeil – serait possible,

mais la rapidité d’apparition des signes cliniques prévien-

drait la candidature et/ou la présentation au don de sang ; la

transmission de trypanosomes africains par transfusion n’est

pas rapportée en Afrique, soit que ce parasite ne pose pas de

réel problème transfusionnel, soit que l’incident transfusion-

nel infectieux ne lui soit pas rapporté [6].

En Europe, une politique de « quarantaine » clinique de

durée d’ailleurs variable selon les systèmes transfusionnels, a

écarté du don du sang des voyageurs de retour de pays

endémiques pour les principaux risques transfusionnels ; la

géographie du paludisme étant très large, elle couvre en fait

la géographie de tous les autres parasites transfusionnels,

exceptés les toxoplasmes, les babésies et les leishmanies

présentes sur tout le pourtour méditerranéen ; le candidat au

don de sang est alors invité à se représenter au don à l’issue

de cette quarantaine. En pratique également, toute notion de

voyage est identifiée ainsi que la notion d’une fièvre de

quelque nature que ce soit : la candidature au don de sang

d’un sujet à risque immédiat de transmission d’une maladie

parasitaire aiguë est donc reportée. Le risque parasitaire

rémanent est celui de la parasitose chronique, que présente

la longue durée de vie d’un portage palustre ou chagasique.

Des données concernant l’ensemble de ces parasites trans-

missibles par voie sanguine ont par ailleurs été présentées

dans une revue récente des mêmes auteurs [18].

Problèmes posés par la transmission

par voie sanguine interhumaine

des plasmodies,

agents du paludisme

Endémie palustre

Le paludisme reste actuellement l’endémie majeure et proba-

blement aussi la moins bien contrôlée de la zone intertropi-

cale. Selon l’OMS, entre 200 et 500 millions d’accès palus-

tres et1à3millions de morts sont constatés chaque année,

principalement chez les enfants d’Afrique. Aujourd’hui, plus

de 2 milliards d’humains sont exposés au risque palustre.

L’Afrique est de loin le continent le plus touché, avec 90 %

des cas recensés [19]. Le paludisme est par ailleurs au

premier rang des maladies d’importation transmissibles par

le sang que l’on rencontre en France [20].

Espèces parasitaires responsables

du paludisme

Quatre espèces de parasites du genre Plasmodium sont à

l’origine de la maladie palustre chez l’homme.

Hématologie, vol. 12, n° 2, mars-avril 2006

131

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

Plasmodium falciparum est l’espèce la plus pathogène et

celle responsable des cas mortels. Elle est présente dans les

zones tropicales d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie, et

elle est dominante en Afrique ; les résistances aux traitements

aggravent son impact.

Plasmodium vivax co-existe avec P. falciparum dans la plu-

part des zones infestées, exception faite de l’Afrique de

l’Ouest, et est présent dans certaines régions tempérées.

Réputée moins morbidifère que P. falciparum, cette espèce

parasitaire est cependant responsable d’un grand nombre de

cas, dont des rechutes ou des portages chroniques très longs.

Certains auteurs considèrent que la morbidité de ce parasite

est largement sous-estimée [21]. P. vivax reste le parasite

dont la répartition est la plus étendue, responsable en très

large part de la morbidité du paludisme en Asie centrale, du

Sud et du Sud-Est, et au Moyen-Orient. Sa quasi-inexistence

en Afrique de l’Ouest et centrale est liée à l’absence de

l’expression de l’antigène Duffy à la surface des globules

rouges de la population de ces régions. Cet antigène est en

effet le récepteur érythrocytaire naturel des protéines de

surface du mérozoïte de P. vivax [22].

Plasmodium ovale est principalement trouvé en Afrique de

l’Ouest mais aussi en Afrique centrale ; de pathogénicité

comparable à P. vivax, cette espèce peut entraîner des rechu-

tes4à5ansaprès la primo-infection.

Plasmodium malariae a une distribution mondiale large mais

très inégale. L’infection à P. malariae est fréquemment chroni-

que et associée à une autre espèce plasmodiale, et peut

entraîner des rechutes jusqu’à 20 ans après la primo-

infection (et donc être méconnue du porteur).

Le développement chez l’homme d’une infection plasmodiale

s’opère généralement par l’injection dans un capillaire san-

guin de la peau de formes parasitaires infestantes (sporozoï-

tes) qui ont subi un cycle de développement sexué chez le

vecteur ; en l’occurrence la femelle d’un moustique anophèle

(hématophagie gynotrophique). Ces formes parasitaires

infestantes vont encore subir un cycle de multiplication para-

sitaire, cette fois-ci chez l’homme : après une phase hépati-

que, les formes mérozoïtes vont aller infecter des érythrocytes

et s’y multiplier ; les différentes espèces plasmodiales pénè-

trent les érythrocytes en fonction de leur âge ou de leur

maturité. Après la phase d’incubation qui correspond à la

phase intra-hépatique et au premier passage des mérozoïtes

dans le sang, l’expression clinique débute par une fièvre

survenant8à30jours après l’inoculation infectieuse. Classi-

quement, des cycles typiques peuvent survenir, faisant alter-

ner les frissons avec une hyperthermie, une chaleur sèche

avec peau brûlante pendant3à4heures, suivie de sueurs et

d’urines foncées pendant 2 à 4 heures. L’accès palustre va se

répéter plusieurs fois. La périodicité de ces cycles dépend de

l’espèce du parasite en cause, et coïncide avec l’éclatement

des globules rouges et ipso facto la multiplication des parasi-

tes ; cette destruction érythrocytaire induit également l’ané-

mie. La durée entre deux accès palustres est relativement

caractéristique de chaque espèce plasmodiale : 48 heures

pour P. falciparum, vivax, ovale et 72 heures pour

P. malariae ; elle correspond au temps de maturation néces-

saire du mérozoïte en corps « en rosace » et à sa multiplica-

tion en nnouveaux mérozoïtes, nombre compris entre 6 et 32

selon l’espèce plasmodiale, P. falciparum étant le plus prolifi-

que.

Quelques formes parasitaires vont évoluer en stades sexués

qui, lorsqu’ils seront aspirés par un autre moustique femelle

lors d’un repas sanguin, pourront aller infecter un autre hôte

humain et ainsi de suite.

Principales causes de l’anémie palustre

et autres complications

Le développement des parasites chez l’homme fait éclater les

hématies parasitées, entraînant une hémolyse et une anémie

ainsi qu’une libération de produits toxiques induisant la

production de cytokines dont l’interleukine-10 (IL-10), le

TNF-a,leLT-a, etc., par les cellules mononucléées et phagocy-

taires, ces cytokines majorent l’anémie en agissant directe-

ment et négativement sur l’hématopoïèse. La survenue fré-

quente de clones lymphocytaires autoréactifs et d’une auto-

immunité représente une troisième cause d’anémie. Chacune

de ces causes est variable tant en fréquence qu’en intensité et

est également fonction de l’espèce plasmodiale. Le parasite

le plus morbidifère et le plus mortifère est P. falciparum ; seul

P. falciparum est responsable de la séquestration vasculaire

des hématies parasitées dans la rate, le placenta, le rein, le

poumon et surtout le cerveau, entraînant de nombreuses

complications sévères dont le neuro-paludisme ou paludisme

cérébral.

Examen microscopique

et diagnostic direct d’infection palustre

En hématologie et parasitologie, la réalisation d’une goutte

épaisse (GE) permet le diagnostic positif d’infection. Cette

technique dite de référence permet, en concentrant les cellu-

les, globules rouges et leucocytes, de repérer les hématies

parasitées, après lyse des éléments figurés du sang, et d’en

rapporter le nombre à celui des leucocytes. Le seuil de

détection est d’environ 10 à 20 parasites/lL. Le diagnostic

d’espèce peut difficilement être fait sur cette GE et nécessite la

réalisation d’un frottis mince coloré au May Grunwald

Giemsa, permettant d’observer la morphologie ; en contre-

partie, le seuil de détection est beaucoup plus élevé, de

l’ordre de 150 à 200 parasites/lL. Il existe des méthodes

plus ou moins automatisées permettant la réalisation de GE et

de frottis. Il est utile de prêter attention à l’apparence des

polynucléaires et des monocytes sanguins : une infection

plasmodiale sollicite fréquemment la présence de formes

jeunes mais activées par la phagocytose des hématies para-

sitées ; de plus, il n’est pas inhabituel de visualiser des

résidus ferriques sous forme d’hémozoïne... autant de signes

d’appel quand on considère que seule une identification

positive n’a de valeur pour diagnostiquer une infection palus-

tre et qu’il faut répéter les examens, en particulier en fonction

Hématologie, vol. 12, n° 2, mars-avril 2006

132

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

de l’évolution clinique, par cycles tierces ou quartes de la

maladie, même si ces cycles sont moins classiques que ne le

veulent les traités de médecine tropicale, en particulier s’il y a

eu usage de médicaments contenant de la quinine ou

d’autres agents anti-malariques d’efficacité insuffisante.

Autres tests de dépistage d’une infection

palustre

Le diagnostic par biologie moléculaire fait l’objet de nom-

breuses approches mais n’est pas encore réalisé en routine

car il est difficile en raison de l’extrême variabilité des

génomes parasitaires et des très nombreux allèles des princi-

paux marqueurs génétiques ; cette technique réalisée dans

les laboratoires spécialisés permet la détection des parasité-

mies très faibles, autour de 1 parasite/lL [23].

Différents tests utilisant des antigènes caractéristiques des

plasmodies sont disponibles et utilisés mais ils ne font pas

cependant l’unanimité parmi les spécialistes : deux types de

détection selon l’antigène dépisté, l’HPR2 (Histidin-Rich

Protein-2) pour le dépistage direct de P. falciparum et p-LDH

(Plasmodium-Lactate Dehydrogenase) permettant la détection

des différentes espèces avec une détectabilité de 100

parasites/lL et une spécificité de 90 %. Deux formats sont

disponibles : soit des tests rapides basés sur la fixation

d’anticorps monoclonaux sur des bandelettes de nitrocellu-

lose (tests inadaptés au diagnostic à grande échelle), soit des

tests de type ELISA d’utilisation adaptée dans les zones non

endémiques [24].

Le diagnostic sérologique – à la différence des méthodes

déjà citées – est un diagnostic indirect d’un contact ancien ou

plus ou moins récent avec le parasite et non de sa présence

actuelle, avec cependant quelques limites, qu’il faut garder à

l’esprit, et qui sont : le temps de latence entre l’infection et

l’apparition d’anticorps détectables, et la capacité à tromper

le système immunitaire que peuvent avoir les parasites en

masquant leurs antigènes et en imitant des antigènes voisins,

en sollicitant la production vigoureuse d’immunoglobulines

poly-réactives qui peuvent masquer la détection d’une

réponse spécifique [25]. Ces tests sérologiques ne permettent

pas de diagnostic d’espèces.

Qualification biologique des dons de sang

pour le risque palustre

Néanmoins, il est largement admis que l’usage des tests

indirects essentiellement par immunofluorescence indirecte

(IFI), ou par ELISA permet de cribler assez efficacement les

dons de sang à risque pour la transmission de plasmodies, en

particulier en application du principe de précaution. Une

revue récente détaille les interprétations possibles concernant

la sérologie palustre [26]. Une attitude possible concernant

l’acceptation d’un donneur et d’un don, pour le risque

palustre, est rapportée dans le tableau 1 [18].

Risques de transmission d’agent

du paludisme par transfusion sanguine

En termes de risque de transmission possible de parasites

d’un donneur de sang à un receveur, il existe plusieurs cas de

figure :

– Soit le donneur est en phase d’incubation clinique et en

phase biologique muette ; il ne présente alors aucun signe

apparent favorisant son auto-exclusion ou son ajournement

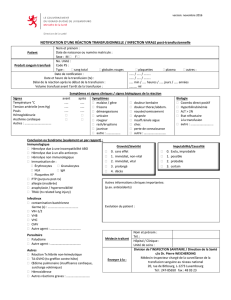

Tableau 1

Proposition d’une attitude concernant la prévention de transmission par la transfusion sanguine de plasmodies pouvant être responsable

d’un paludisme post-transfusionnel

Les 4 situations envisagées Les contre-indications Les tests sérologiques

1

er

cas : Antécédent de paludisme (crises) •Contre-indication définitive pour la

préparation de PSL •Pas de test sérologique

•Possibilité théorique pour le don de plasma

de fractionnement 4 mois après la fin du

traitement et en l’absence de symptômes

•Pas de test sérologique

2

e

cas : Voyage en zone d’endémie d’une

durée < 3 mois •Contre-indication de 4 mois pour la

préparation de PSL •Test sérologique du 1

er

don dans la

période 4 mois-3 ans

•Possibilité théorique pour le don de plasma

de fractionnement en l’absence de

symptômes dans l’intervalle

3

e

cas : Voyage en zone d’endémie d’une

durée > 3 mois et immigrant ; sujet

originaire d’un pays d’endémie sans

antécédents de paludisme ; asymptomatique

•Contre-indication de 4 mois pour la

préparation de PSL •Test sérologique sur chaque don dans la

période 4 mois–3 ans ; ou libération si

sérologie négative après 3 ans (1

er

don

après 3 ans)

•Possibilité théorique pour le don de plasma

de fractionnement en l’absence de

symptômes dans l’intervalle

4

e

cas : Symptômes évocateurs pendant un

séjour exposé ou dans les 4 mois qui suivent

le retour

•Contre-indication de 4 mois (après la fin

des symptômes) pour la préparation de PSL •Test sérologique sur chaque don dans la

période 4 mois–3 ans ; ou libération si

sérologie négative après 3 ans (1

er

don

après 3 ans)

Hématologie, vol. 12, n° 2, mars-avril 2006

133

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%