La société de la connaissance à l`ère de la vie numérique

La société de la connaissance

à l’ère de la vie numérique

C O L L O Q U E D U D I X I È M E A N N I V E R S A I R E D U G E T

29 juin 2007

1

Table des matières

Eclairer l'avenir de la société de la

connaissance à l'ère de la vie numérique Francis Jutand 3

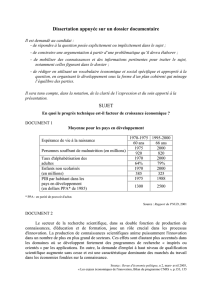

Les dilemmes de l'économie numérique 11

Les dilemmes de l'économie numérique Laurent Gille 13

Vers de nouveaux modèles d'affaires

et de chaînes de valeurs Laurent Gille 16

Quelle contribution des TIC à la compétitivité

de l'économie ? Thomas Houy 27

Compétitivité de l'industrie européenne des TIC Godefroy Dang Nguyen 37

Réel/Virtuel Michel Gensollen 44

L'écologie de l'infrastructure numérique Fabrice Flipo 55

TIC et commerce électronique :

laboratoires de la libéralisation des échanges

et des évolutions des règles d'impositions ? Philippe Barbet 65

Les enjeux de la régulation des infrastructures : Marc Bourreau

Faut-il dégrouper la fibre optique ? Denis Lescop 73

Gérard Pogorel

Les dilemmes de la propriété intellectuelle Laurent Gille 88

Les technologies d'information et de

communication et la question du lien social 95

Les technologies d'information et de

communication et la question du lien social Christian Licoppe 97

Mobiles et sociabilité interpersonnelle :

la présence connectée Christian Licoppe 99

L'usage des objets communicationnels :

l'inscription dans le tissu social Serge Proulx 104

Homo Ludens 2.0 : l'âge du Craftware Frank Beau 112

Communauté en ligne et démocratie Nicolas Auray 120

La genèse d'une nouvelle figure de migrant :

le migrant connecté Dana Diminescu 129

2

TIC et intégration sociale :

Penser les technologies de l'information et de

la communication dans une approche Annabelle Boutet

organique de solidarité André Thépaut 135

Protection des données personnelles

et confiance Annie Blandin 144

Territoires et échanges numérisés 153

Territoires et échanges numérisés Godefroy Dang Nguyen 155

Critique de la notion de territoire numérique Pierre Musso 157

Les TIC comme artefacts de médiation de la Laura Draetta

connaissance à l'échelle des territoires Valérie Fernandez 164

Innovation et territoires : les pôles

de compétitivité Godefroy Dang Nguyen 171

Mobilité, ubiquité et sociabilité Christian Licoppe 179

L'individu aux prises avec

les objets de communication 183

L'individu aux prises avec les objets

de communication Sylvie Craipeau 185

La confusion des sens Gérard Dubey 187

L'accès direct au monde/L'écran dénié Olivier Fournout

Balises pour un débat théorique autour Isabelle Garron

des médias informatisés Emmanuël Souchier 192

Travailler ensemble dans la mobilité

Quelques interrogations éthiques Pierre-Antoine Chardel 200

Le développement des TIC et l'enracinement

du paradigme de la distribution Christian Licoppe 206

Art en réseau : jeu et enjeux Annie Gentès 212

Le corps en jeu Sylvie Craipeau 218

Les jeux vidéo : un nouveau produit d'addiction ? Bertrand Seys 224

L'imaginaire des techniques Pierre Musso 233

3

Eclairer l’avenir de la société de la connaissance

à l’ère de la vie numérique

cience sans conscience ne ruine pas forcément le futur mais laisse l’homme sans recul

devant la force des technologies et de leurs empreintes sur l’évolution de l’économie et

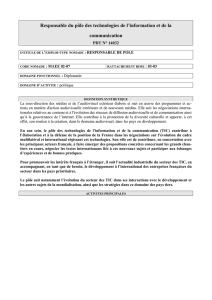

de la société. Les technologies de l’information et de la communication constituent un

moteur d’évolution puissant, qui amplifie les ressorts fondamentaux du développement de

l’espèce humaine : communiquer en nombre et à distance, assembler et traiter des informations

en nombre et en rapidité, élaborer et transmettre les connaissances et les savoir-faire en nombre

et complexité.

L’évolution de la société humaine

L’essor technologique de la société, entamé à la fin du 18e siècle, s’est accéléré dans la première

moitié du 20e, avec notamment les deux guerres mondiales, puis a explosé durant la deuxième

moitié du 20e siècle avec l’avènement de la microélectronique et du logiciel ; les technologies de

l’information et de la communication ont permis l’émergence de nouveaux secteurs

économiques : l’informatique, l’électronique, les télécoms et les médias. A partir des années 1980,

le passage dans le monde professionnel puis du grand public des services d’information et de

télécommunication au travers des mobiles et de l’internet a provoqué une nouvelle accélération

du développement. Cette accélération se traduit par des formes d’interactions nouvelles dans les

infrastructures et les services entre les télécoms, les systèmes d’information et les médias, d’où

sont nés les médias électroniques, les moteurs de recherche, le triple puis le quadruple play et de

nombreux services associés.

C’est une sorte de prise en masse qui s’opère sous nos yeux, autour de la communication

généralisée comme le pressentait il y a plus de 15 ans Michel Serres, de la naissance d’un

cybermonde de machines et de systèmes d’information de plus en plus puissants et intelligents

comme l’ont imaginé moult auteurs de science fiction ou de scénaristes, et d’une omniprésence

des contenus multimédias dont le rôle dépasse aujourd’hui largement celui du divertissement

pour devenir le support dominant dans notre société des processus d’échange et de régulation.

Les trois sphères, celle de la communication, ou Ubisphère, celle des systèmes d’information, ou

Cybersphère, et celle des contenus et de la connaissance, ou Noosphère, se densifient, accélèrent

leur mouvement et leur synergie. Se créent ainsi les conditions d’une évolution profonde de

l’humanité, ou d’une bifurcation au sens de la systémique, pour aborder une nouvelle phase. Pour

S

4

qualifier cette nouvelle phase, nous proposons de l’inscrire dans le long mouvement de montée

de la société de la connaissance et de la dater par le concept de vie numérique.

L’évolution humaine s’est toujours opérée au travers d’une intensification progressive des

connaissances et de leurs usages, les phases temporelles de régression se terminant toujours par

des périodes de renaissance et de progrès rapide. Les technologies de la communication et de

l’information apportent une montée en puissance des connaissances qui se caractérise aujourd’hui

par une convergence technologique, économique et d’usage que nous proposons de traduire par

le concept de vie numérique. D’où le titre du colloque, que prépare ce livre vert, « La société de la

connaissance à l’ère de la vie numérique ».

Si nous avions voulu être complet, il aurait fallu y intégrer la notion de monde global ou de

monde fini. Sans doute après une première phase de peuplement progressif de l’espèce humaine

sur toute la surface de la Terre, le déploiement historique de la société s’est fait sur la base d’un

développement régional au sens du ministère des affaires étrangères : Moyen Orient, Inde, Chine,

Afrique, Asie mineure, Amériques, Europe. La colonisation basée sur les progrès dans les moyens

de transport, puis le développement industriel et technique ont ensuite été le support d’un

déploiement progressif mondial de la technologie et des valeurs européennes ; ce déploiement est

aujourd’hui pour l’essentiel en voie d’achèvement. Il va en résulter une nouvelle phase

d’évolution dans laquelle le monde va se redéployer en retour sur lui-même avec un

ressourcement apporté par chacune des différentes civilisations, et de nouvelles formes de

coopération et d’affrontement. L’internationalisation des sciences et des technologies, la

globalisation de l’économie et des marchés ainsi que l’universalisation des valeurs, sinon de leur

instanciation, sont les données de base du cadre dans lequel l’évolution de la Société de la

connaissance à l’ère de la vie numérique va s’inscrire.

Le livre vert

Le Groupe des écoles des télécommunications (GET) a un positionnement spécifique dans le

paysage national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est né de la technologie et des

communications à distance, pour lequel Estaunié inventa le nom de Télécommunication. Il s’est

développé au rythme de l’expansion des télécommunications et de leur numérisation. A la suite

du grand plan de rattrapage du retard des télécoms en France, symbolisé par le 22 à Asnières, un

groupe d’écoles était créé dans le giron du Ministère des PTT et de la Direction Générale des

Télécom. La recherche s’y est développée dans les années 80, sous la tutelle bienveillante du

CNET. D’écoles d’ingénieurs, ces écoles sont progressivement devenues des établissements

d’enseignement supérieur et de recherche dans le domaine des STIC, avec le recrutement d’un

corps d’enseignants-chercheurs proche de celui des universités, mais avec la préservation d’un

modèle pluridisciplinaire lié aux contraintes de la formation d’ingénieurs et de manageurs.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

190

190

191

191

192

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

197

198

198

199

199

200

200

201

201

202

202

203

203

204

204

205

205

206

206

207

207

208

208

209

209

210

210

211

211

212

212

213

213

214

214

215

215

216

216

217

217

218

218

219

219

220

220

221

221

222

222

223

223

224

224

225

225

226

226

227

227

228

228

229

229

230

230

231

231

232

232

233

233

234

234

235

235

236

236

237

237

238

238

239

239

240

240

1

/

240

100%