Dossier IV Les temps modernes Questions appelant des

K Vidal, Jean-Paul CHABROL, IUFM AIX, PE1 2005-2007.

1

Dossier IV

Les temps modernes

Questions appelant des réponses concises

A/ La monarchie absolue en France

Définitions : «

Absolu » (le mot est très ancien, il vient du latin) signifie libre de tout lien, libre de toute sujétion

humaine, ou encore « délié des lois ». Ce mot a pris le sens d’ « intégral », de « complet », de « catégorique ». Le mot

« absolutisme » est un mot du XIX

e

siècle créé pour résumer et stigmatiser le pouvoir d’un monarque solitaire ; il a

souvent une connotation négative.

L’absolutisme n’est ni un « despotisme » (bien que l’on parle parfois de « despotisme éclairé »), ni

une tyrannie, ni même un « totalitarisme » avant l’heure (notion du XXème siècle et inconnue aux siècles précédents).

1. Quelles sont les bornes chronologiques de la Monarchie absolue ?

Les historiens font généralement commencer la Monarchie absolue avec le règne de François 1

er

(1515-1547) autrement dit la période de

la Renaissance, de l’Humanisme et de la Réforme protestante [Ne pas oublier que l’Etat monarchique s’est progressivement renforcé entre le

XIIe siècle et la fin du Moyen Age]. L’apogée de l’absolutisme correspond au règne personnel de Louis XIV. La Monarchie absolue prend

fin dans le courant du mois de juin 1789 à partir du moment où la souveraineté appartient à la Nation. Louis XVI a été le dernier monarque

absolu.

2. Quelle a été l’évolution générale de la Monarchie absolue ?

C’est sous François 1

er

et Henri II, dans la 1

ère

moitié du XVI

e

siècle, que l’absolutisme s’affirme et se renforce en même temps que

l’appareil de l’Etat (=administration). Dans la seconde moitié du XVI

e

siècle, guerres de religion et guerres civiles affaiblissent la monarchie

et l’Etat. Henri III et plus encore Henri IV redressent la situation. Henri IV (1589-1610), à la fin de ce siècle tragique, restaure le pouvoir de

la monarchie.

K Vidal, Jean-Paul CHABROL, IUFM AIX, PE1 2005-2007.

2

*Le renforcement se poursuit sous le règne de Louis XIII (1610-1643) malgré les révoltes populaires contre les impôts et la

résistance des Grands nobles. C’est l’époque de Richelieu et de Mazarin, les deux principaux ministres du règne de Louis XIII et du début du

règne de Louis XIV (1651-1715). Après la mort de Mazarin (1661), Louis XIV décida (il avait 22 ans) de gouverner seul par l’intermédiaire

de ses ministres et d’une administration centralisée. L’absolutisme louis-quatorzien se résume dans la formule célèbre : « Un roi, Une loi,

Une foi ».

*De 1715 à 1774, l’absolutisme entre dans une longue et profonde crise malgré les velléités autoritaires de quelques ministres de

Louis XV (mort en 1774). Sous Louis XVI, les réformes de l’Etat monarchique échouent. De 1783 à 1789, la monarchie et le roi sont

incapables de résoudre la profonde crise politique qui secoue le pays. Le roi et ses ministres décident de convoquer les Etats-Généraux pour

tenter de sortir le pays de la crise.

3. Quelles sont les principales caractéristiques de la monarchie absolue française ? Principes et limites de la

Monarchie absolue ?

[Quels sont les principes politiques de l’absolutisme politique ?] [Quels en sont les fondements et les symboles ?] [Quelles en

sont les limites ou les obstacles ?]

Schéma de la monarchie absolue et de ses limites. Organigramme de l’administration. [Présentation du portrait de Louis XIV].

4. Quel est le rôle politique de Versailles ?

Le château de Versailles, monument exceptionnel, est devenu la résidence officielle de Louis XIV et de la cour à partir de 1682. On peut

voir dans ce palais :

a) un manifeste et un miroir de la monarchie absolue ou encore un lieu de représentation du pouvoir et du monarque.

Versailles est en effet un somptueux « livre » de pierre et d’images (par ex. dans la fameuse Galerie des Glaces), un produit du pouvoir.

Ce palais se donne comme le microcosme du monde dont le souverain (le Roi-soleil) s’est voulu le maître et l’ordonnateur symbolique. Par les

dimensions extérieures du palais et son architecture, par les jardins, Louis XIV recherchait avant toute chose un effet d’ensemble spectaculaire

(frapper les esprits) que les artistes (architectes, peintres, sculpteurs) se sont appliqués à produire et qui firent de Versailles « une énorme

entreprise à la gloire du roi ».

b) un instrument politique de gouvernement et de la grandeur du prince.

La Cour

(4 000 à 5 000 nobles environ, cette aristocratie représente 2 à 3% seulement de la noblesse française)

vit à Versailles selon une stricte et rigide

« étiquette » imposée par le Roi. Elle est à la fois un outil politique de domination sociale, un instrument de discipline des aristocrates et une

« mécanique » réglée sur l’emploi du temps du roi.

K Vidal, Jean-Paul CHABROL, IUFM AIX, PE1 2005-2007.

3

*La masse des courtisans se partage les multiples charges et services de la cour, sources d’honneur et de profit. Ainsi, ils deviennent les

agents d’un véritable culte monarchique et de la personnalité : la vue du roi, la faveur du roi et le désir du roi en sont les éléments fondamentaux.

Ce système est également fondé sur la manipulation des courtisans à partir d’un jeu de jalousies, d’amour-propre, de devoirs réciproques, de

compétition que le roi, seul gestionnaire des faveurs et des pensions, pouvait d’un geste, d’un silence, perturber voire supprimer.

*Par ce système de cour, l’aristocratie était « tenue », autrement dit « domestiquée ». Mais cette domestication fut à la fois consentie et

désirée par cette haute noblesse autrefois frondeuse. En conclusion, Versailles fût donc bien un puissant instrument de pouvoir et de

domination, un monument construit à la gloire du Roi et de l’Etat. C’est aujourd’hui un des monuments les plus visités en France.

B/ Le mouvement des Lumières

1. Quelles sont les différentes critiques des Lumières contre la monarchie absolue ?

Au nom des « lumières de la raison » et de l’expérience, au nom aussi de la « quête du bonheur » :

*ils critiquent le pouvoir arbitraire (le despotisme, la tyrannie) et la dimension sacrée du roi. Diderot (Encyclopédie, article « Autorité

politique ») remet en cause la domination du plus fort.

*Ils revendiquent le respect des « droits naturels », autrement dit des libertés fondamentales qui n’ont pas été données aux hommes

par les rois par le créateur de l’univers (liberté de penser, de s’exprimer, d’agir). Les Lumières sont favorables aussi au libéralisme

économique (« laissez faire, laissez passer ».

*Ils prônent la tolérance. Voltaire mène le combat pour la tolérance contre le fanatisme religieux et contre la torture (Traité sur la

tolérance, 1763, à propos de l’affaire Calas 1761-1765).

*Ils affirment de nouveaux droits : la séparation des pouvoirs (Montesquieu, De l’esprit des lois) ; la liberté et l’égalité (Rousseau,

Le Contrat social. Il est le premier à envisager une république démocratique).

* A la faveur des Lumières, un puissant mouvement humanitaire remet en cause l’esclavage (Bernadin de Saint-Pierre, Diderot,

l’Abbé Raynal, etc.). Quelques philosophes plaident en faveur de l’abolition de l’esclavage et voient là l’occasion de défendre leurs idées

sur la liberté et l’égalité.

Document en annexe

La pensée des Lumières

Montesquieu (1689-1755)

« lorsque dans la même personne ou dans le même corps de

magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance

exécutrice. Il n’y a point de liberté. Il n’y a point de liberté si la

puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de

l’exécutrice »

K Vidal, Jean-Paul CHABROL, IUFM AIX, PE1 2005-2007.

4

Voltaire (1694-1788) « Etre libre, n’avoir que des égaux, est la vraie vie, la vie naturelle de

l’homme » ; « Puissent tous les hommes se souvenirs qu’ils sont frères »

Rousseau (1712-1778) « Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance

sous la suprême direction de la volonté générale »

Diderot (1713-1784) « Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux

autres »

2. Contre quelles inégalités de la société d’Ancien Régime les philosophes des Lumières se sont-ils élevés ?

Les Lumières dénoncent les privilèges ou les abus liés aux distinctions de naissance (la société d’ordres) et ils remettent en cause les

hiérarchies traditionnelles. Ils souhaitent un autre ordre social même s’ils estiment que l’inégalité des talents, des fortunes et des richesses

est normale.

[Pourquoi l’instruction est-elle une nécessité pour les philosophes des Lumières ?]

Elle est nécessaire selon eux pour combattre l’ignorance, les préjugés, les superstitions, la tradition…

3. Pourquoi l’Encyclopédie a-t-elle été une grande aventure intellectuelle ?

Œuvre emblématique des Lumières, le « Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers » est une entreprise considérable

dirigée par Diderot et d’Alembert.

a) Ce fut d’abord une aventure de longue haleine et semée d’embûches qui s’est étendue sur plusieurs années de 1751 à 1772.

b) Ce fut aussi une aventure collective et une entreprise intellectuelle. Plus de 120 auteurs (certains prestigieux : Montesquieu, Voltaire,

Rousseau…) ont rédigé 70.000 articles répartis en 28 volumes. Y ont aussi participé des médecins, des ingénieurs, etc. Un grand soin a été

apporté aux planches illustrées (3.000 gravures) qui montrent les innovations scientifiques et techniques de l’époque.

c) L’ambition des encyclopédistes était de faire, de la manière la plus complète possible, la somme des connaissances de leur temps

Mais, son contenu dépasse largement le titre de l’œuvre : sous une apparence de neutralité, un système de renvois permettait de critiquer la

religion, la société ou la politique.

d) Pour cette raison, ce fut une aventure éditoriale qui dut affronter les attaques de l’Eglise, de la Sorbonne et du Parlement de

Paris. Elle dut affronter aussi les foudres de la censure ; mais en haut lieu, l’Encyclopédie a pu bénéficier de protections de la part des milieux

éclairés.

e) Ce fut enfin un succès éditorial (plusieurs éditions y compris à l’étranger) même si cet ouvrage relativement couteux a été

principalement acheté et lu par les élites européennes, nationales et provinciales. Entre 10.000 et 15.000 exemplaires ont été vendus en France

avant 1789.

K Vidal, Jean-Paul CHABROL, IUFM AIX, PE1 2005-2007.

5

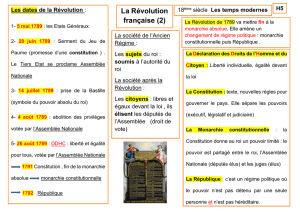

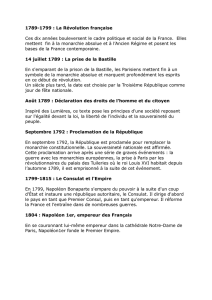

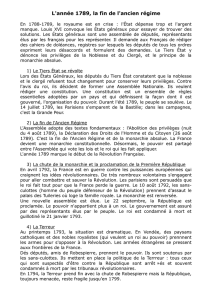

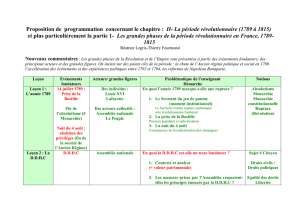

C/ La Révolution française et le Premier Empire

1° La Révolution française

Mise au point.

Le « point fort » du programme stipule ceci : « la Révolution française et le Premier Empire : l’aspiration à la liberté et à l’égalité,

réussites et échecs. » Les documents d’application des programmes précisent : « Tout au long du XVIIIe siècle, montent une aspiration à la

liberté, symbolisée par les combats de Voltaire pour la tolérance, et un certain désir d’égalité des droits.

[Le phénomène dépasse la France, il concerne l’Angleterre,

dès la fin du XVIIe siècle, à travers sa révolution (1688), et la nouvelle nation américaine, à travers sa déclaration d’Indépendance (1776)].

La Révolution française en est l’aboutissement et

marque la fin de la « monarchie absolue d’Ancien Régime ». La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en est le texte fondamental,

mais ne doit pas faire oublier la Terreur, exemple, parmi d’autres, de la contradiction entre les principes et la réalité.

Le Premier Empire est un autre exemple de décalage entre principes et réalités. Fervent républicain au départ, Bonaparte rétablit à son

profit un pouvoir autoritaire sous la forme d’un empire héréditaire (Napoléon I

er

). Néanmoins, il respecte et consolide les principales conquêtes

de la Révolution en créant le Code civil. À l’extérieur, s’inspirant du souvenir de Charlemagne, il conquiert militairement un immense empire qui

englobe plus de la moitié de l’Europe. Cet empire est éphémère. »

On pourrait donc avoir des sujets ou des questions renvoyant à cette problématique.

Introduction : Rappeler en quelques mots l’importance de l’année 1789 qui crée une rupture sans précédent et instaure une nouvelle

France basée sur de nouveaux principes. Ont-ils respectés ?

Les 3 § seraient donc :

1 ° L’aspiration à la liberté et à l’égalité. Dans ce § : a) Rappel rapide du combat des Lumières (Voir le dossier et le corrigé des

questions). B) Ce que souhaitaient les Français dans les cahiers de doléances : l’égalité fiscale surtout ; l’aspiration à la Liberté n’est pas la

préoccupation principale. Les Français dénoncent surtout la lourdeur des impôts ; l’injustice du système seigneurial (droits féodaux, etc.).

2° Les réussites. Il faut entendre par là la mise en application - de 1789 à 1815 - de ces deux grands principes, de ces deux grandes

valeurs.

o La DDHC : rappeler les principales libertés ; l’égalité juridique et fiscale.

o Les femmes acquièrent l’égalité civile et le droit de demander le divorce (1789-1793).

o Le code pénal de 1791 garantit le respect des libertés de la personne en cas d’arrestation et de détention.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%