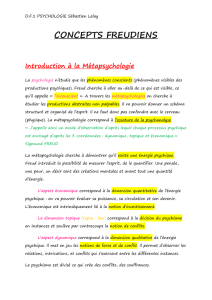

Métapsychologie et neurosciences. Un point de vue

1

Métapsychologie et neurosciences.

Un point de vue

Vassilis Kapsambelis

Psychiatre et psychanalyste,

membre de la Société psychanalytique de Paris

La lecture d’articles aussi riches que ceux de Iacovos Cléopas et de Elsa Schmid-

Kitsikis mettent l’analyste qui s’intéresse au développement de la métapsychologie

dans une situation de stimulation intellectuelle. Cléopas propose une synthèse

audacieuse, qui utilise un concept issu d’une expérience différente (le concept de

transitionnalité) pour aboutir à une nouvelle formulation du monisme

métapsychologique. Schmid-Kitsikis postule que l’établissement de rapports entre la

métapsychologie et certaines autres sciences relèvent essentiellement d’une démarche

de type analogique, dont il convient de discuter le fondement épistémologique.

Sans prétendre à un texte aussi abouti et aussi bien argumenté que les leurs, qu’il me

soit permis d’exposer ici, brièvement et de façon certainement aussi subjective que

sujette la caution, la façon dont je comprends la métapsychologie freudienne, et plus

précisément la démarche freudienne, dans ses rapports avec les neurosciences de son

époque. Il me semble que ces réflexions, directement inspirées de ces deux articles,

pourrait nous permettre d’entrevoir la façon dont Freud comprenait, et la question de

l’opposition monisme – dualisme, et la question des « apports » ou du « dialogue »

entre psychanalyse et neurosciences.

Il faut sans doute commencer par le rappel de quelques éléments fondamentaux. Freud

a défini un « champ de connaissances » : le psychisme. À l’époque où il met en place

ses propres recherches, ce champ commençait progressivement à émerger comme

champ autonome, en se détachant progressivement de la philosophie. Rappelons ici

que, alors que la philosophie existe comme terme, et comme activité de recherche,

depuis l’antiquité grecque, le terme de psychologie apparaît seulement à la fin du 16

ème

siècle, et ce n’est au cours du 19

ème

siècle qu’il acquiert une consistance scientifique.

2

Freud s’intéresse à ce champ, mais se trouve dans un dilemme, dont aucun des termes

ne lui paraît satisfaisant.

D’un côté, il y a toujours la psychologie comme branche de la philosophie. Cette façon

de faire de la psychologie ne l’intéresse pas, et d’ailleurs elle n’est pas « moderne » :

le 19

ème

siècle se caractérise précisément par la séparation entre psychologie et

philosophie. Peu avant lui, d’autres chercheurs dont il connaît les travaux, de

formation initiale philosophique, ont déjà renoncé aux outils et objets traditionnels de

la philosophie pour étudier le psychisme. Tel est le cas, par exemple, de Pierre Janet,

qui décide délibérément de s’intéresser aux « automatismes », c’est-à-dire à une

activité mentale méprisée des philosophes, qui considèrent qu’elle relève davantage de

la physiologie et de la réflexologie que du psychisme spécifiquement humain. La

« découverte de l’inconscient » doit beaucoup à cette séparation de la psychologie

d’avec la philosophie : c’est en affirmant qu’une partie essentielle du psychisme

échappe à la connaissance accessible par un travail de conscience, qu’un nouveau

champ de connaissances peut émerger.

D’autre part, il a une formation initiale de neurophysiologiste. De ce fait, il ne conçoit

pas que le fait psychique puisse émerger autrement qu’en rapport avec les

mouvements de la matière vivante, et plus précisément de la matière nerveuse, comme

d’ailleurs il ne conçoit pas que ce fait psychique soit indépendant des grandes lois

biologiques qui régissent l’homme en tant que mammifère. Mais, de la même façon

que la philosophie ne lui paraît pas adéquate pour traduire le fait psychique, de la

même façon il pense qu’il serait très naïf d’imaginer une correspondance bi-équivoque

entre structures ou fonctionnements cérébraux et telle ou telle activité ou espace

psychiques. Il est intéressant de noter qu’une partie de son travail pré-psychanalytique,

celui qui porte sur les aphasies, s’emploie également à prouver que les localisations

cérébrales ne sont que d’un intérêt plutôt limité, ne donnent qu’une idée assez

grossière des troubles du langage, et que les manifestations cliniques des aphasies

nécessitent des modèles plus complexes et « associationistes » pour être précisément

décrites.

C’est pour résoudre ce dilemme entre philosophie et neurosciences (car si le terme est

récent, l’activité, elle, apparaît au milieu du 19

ème

siècle), que Freud part dans la

direction d’une « psychologie scientifique » ou « métapsychologie ». Dans ces

formulations, le « méta- » correspond au « scientifique », et vient atténuer et préciser

le terme de « psychologie » : il indique que la nouvelle théorie continue d’être une

psychologie, mais se désolidarise de l’appartenance traditionnelle de la psychologie à

la philosophie, en ayant l’ambition de rallier le domaine des sciences.

3

Examinons comment Freud réalise la synthèse de son dilemme initial.

D’une part, et étant donné qu’il s’agit toujours de construire une psychologie, une

bonne partie de son œuvre décrit effectivement des mécanismes psychologiques – ou,

plus exactement, décrit des mécanismes en termes psychologiques. Freud ne pense pas

qu’il soit possible à échéance prévisible, ou même épistémologiquement probable, de

pouvoir substituer à la psychologie – à l’étude du fait psychique – une étude des

fonctions du cerveau et plus généralement du corps. Il semble considérer qu’il est

impossible qu’une étude neurobiologique du corps humain, aussi poussée et détaillée

soit-elle, et quelle que soit l’étendue de ses découvertes, puisse rendre compte de façon

satisfaisante de tous les faits (phénomènes et mécanismes) qui font partie du champ de

la psychologie. Quelle que soit l’évolution, semble-t-il dire, on aura toujours besoin

d’une « psychologie » pour étudier le champ de connaissances qui s’appelle

psychisme. Or, cette idée reste toujours remarquablement valide. Et d’ailleurs elle est

tellement valide, que l’ « homme neuronal » des années 1990 a finalement eu besoin

de l’homme de la psychologie, en l’occurrence de l’ « homme cognitif », pour avancer

dans ses travaux, d’où l’appellation mixte de « sciences neurocognitives ».

Mais d’autre part, cette psychologie doit être « scientifique », c’est-à-dire qu’elle doit

tenir compte de l’organisation neuronale, et plus largement biologique, de l’être

humain. Quel est le sens exact de ce « tenir compte » ? C’est ici que l’on mesure

l’originalité de la solution freudienne. Elle consiste en ceci. Il faut aller chercher,

pense Freud, dans des champs de connaissances en dehors de la psychologie (la

biologie des mammifères, l’organisation fonctionnel du système nerveux central…),

certains grands principes, incontestables, fondamentaux du point de vue de

l’organisation et du fonctionnement du vivant, et de les « importer » en psychologie,

en leur trouvant un système de « représentation ». Ce point nécessite toute notre

attention. Il ne s’agit pas ici, me semble-t-il, d’une « démarche analogique » ; Freud ne

cherche pas à établir une « analogie » entre tel phénomène biologique et telle

manifestation psychique. La représentation doit être comprise au sens littéral du terme,

celui d’une entité qui représente une autre entité. Freud a hésité dans ses formulations :

tantôt c’est la pulsion qui « représente » la poussée biologique dans le psychisme,

tantôt c’est la représentation inconsciente qui « représente » la pulsion. Mais dans tous

les cas, le rapport est celui d’une représentation : de quelle façon un phénomène

(mouvement biologique, mais aussi traumatisme, facteur extérieur…) se fait-il

représenter dans le psychisme, afin de pouvoir être soumis au travail spécifique,

l’élaboration, qui caractérise cet « appareil » de l’organisme qu’est l’appareil

psychique ?

4

Nous possédons plusieurs exemples de ces « importations » freudiennes à partir des

neurosciences de son époque, suivies de leur « représentation » pour fonder une

métapsychologie. Par exemple, au niveau des lois générales du vivant : importation

des principaux instincts qui semblent gouverner la vie des mammifères, l’instinct de

conservation de l’individu (tout ce qui se rapporte à la recherche de la nourriture, à

l’autoprotection ou à la défense) et celui de la conservation de l’espèce (tout ce qui se

rapporte à la sexualité et à la reproduction). Et de fait, nous utilisons toujours les

représentations correspondantes dans notre psychologie : l’opposition fondamentale

entre objectalité et narcissisme. Par exemple, au niveau du fonctionnement

élémentaire : importation de la logique de la propagation de la charge électrique à

travers les neurones en tant qu’entité quantitative, économiquement déterminée, ainsi

que de la logique des connexions réciproques entre neurones selon des systèmes de

facilitation ou d’inhibition de la propagation. Et de fait, nous utilisons toujours dans

notre métapsychologie les notions d’investissement, de désinvestissement, de contre-

investissement, de fluidité ou de stase de la libido. Par exemple (à nouveau au niveau

général) : élaboration d’une deuxième théorie des pulsions que, malgré les évidents

prolongements anthropologiques et même philosophiques de sa conception, Freud

tient toujours à étayer avant tout sur une hypothèse concernant la nature générale des

cellules (l’opposition entre cellules somatiques, qui s’autodétruisent selon leur propre

temporalité, et cellules germinales, qui ont vocation à se perpétuer grâce à leur union

avec leurs équivalents d’autres organismes). Et de fait, nous pensons toujours les

manifestations psychiques en termes de pulsions de vie et de pulsions de mort, et

même nous considérons toujours que la destructivité propre aux pulsions de mort

concerne avant tout l’individu et seulement secondairement, par détournement, l’objet.

Par exemple (à nouveau au niveau élémentaire) : importation des connaissances sur les

différentes aires de représentation cérébrale issues des travaux de la neurologie de la

deuxième moitié du 19

ème

siècle sur les aphasies et les agnosies pour élaborer une

topologie exclusivement psychique, distinguant représentations de chose et

représentations de mot, représentations conscientes et représentations inconscientes,

ou encore perceptions et représentations – les premières issues d’excitations provenant

de l’univers qui est extérieur au psychique (les cinq organes de sens pour le monde en

dehors du corps, les perceptions proprioceptives pour ce qui concerne le corps), les

secondes issues du travail effectué entre mémoire et fantasme (schéma général qui

d’ailleurs est adopté en grande partie par les sciences cognitives contemporaines). Par

exemple (au niveau général) : considérer que si la pulsion a comme destin naturel la

recherche de satisfaction, le principe de fonctionnement du psychisme est logiquement

le principe de plaisir/déplaisir (qui ne constitue pas, de ce fait, un « couple d’opposés »

avec le « principe de réalité », comme certains psychanalystes ont pu le penser,

5

puisque ledit « principe de réalité » est au service du principe de plaisir, en tant que

garde-fou contre le déplaisir).

Est-ce que la psychologie ainsi constituée (la métapsychologie), sur la base de ces

importations, sait de quoi elle parle ? Freud répond sans hésiter : non. Nous ne savons

rien des pulsions dans leur dimension biologique, et rien également des quantités

d’excitation ou de libido. Mais sur ce point Freud a une conception assez claire.

Comme notre travail à nous, psychanalystes, reste une « psychologie », il nous suffit

d’introduire dans les équations qui sont les nôtres un « x » inconnu (la pulsion, la

quantité…) et de le reporter en tant que tel d’équation en équation : cet « x » inconnu

restera le même tout au long des opérations, ce qui ne les empêchera pas d’avancer.

Telle est, me semble-il, très exactement la place de la biologie dans la

métapsychologie selon Freud : elle y est essentiellement importée, certains de ses

principes de base deviennent, une fois dûment représentés, des principes de base de la

psychologie qui en découle, mais elle reste par ailleurs un « x » inconnu auquel la

psychologie ainsi construite ne prête qu’un intérêt somme toute assez limité,

puisqu’elle en a déjà tiré l’essentiel dont elle avait besoin pour le travail qui est le sien.

Et on pourrait ajouter que telle est, toutes proportions gardées, la place des

contributions d’autres champs de connaissances à la métapsychologie. Freud, par

exemple, pose sans autres commentaires le fait que le surmoi est construit, au départ, à

partir du père (du père réel), ce qui lui suffit pour décrire un élément d’une deuxième

hypothèse topique. Le champ de connaissances auquel il emprunte cette notion – ce

objet « père » – est manifestement l’anthropologie, chargée de nous apprendre de

quelle façon et depuis quand l’espèce humaine s’organise comme famille à trois pôles

distincts et constamment présents dans la constitution du sujet (mère – enfant – père).

Ce champ est également celui de l’histoire des religions, ou de l’étude des origines du

sentiment religieux. Freud, en tant que penseur, ne se prive pas de faire quelques

incursions psychanalytiques dans ce domaine de connaissances (par exemple la

« horde primitive », ou encore la monographie sur Moïse), comme par ailleurs il ne se

prive pas du droit de donner, ici et là, une idée concernant la biologie ou l’éthologie

humaines… Mais fondamentalement, son travail est celui d’un « métapsychologue »,

le fait que l’être humain possède une pulsion (et un père) lui suffit pour avancer ses

« équations », et s’il s’aventure dans le champ des biologistes (ou des anthropologues),

c’est davantage pour faire avancer sa métapsychologie, que pour nourrir une

éventuelle discussion interdisciplinaire.

On comprend que, de mon point de vue, la question de Freud n’est pas tout à fait celle

du monisme ou du dualisme. D’ailleurs, il me semble que toute hypothèse de

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%