Paul-Laurent Assoun FREUDISME ET INDIFFÉRENTISME

Paul-Laurent Assoun

FREUDISME ET INDIFFÉRENTISME

POLITIQUE: OBJET DE L'IDÉAL ET OBJET

DE LA DÉMOCRATIE

Le « freudisme » nous dispose-t-il à quelque « position » déterminée envers la ou le (1)

politique

?

Nous formulons ainsi la question pour faire droit à une autre, moins nuancée: peut-on

inférer de Γ expérience freudienne non seulement une explication du politique ou des lumières

sur le mécanisme sociopolitique, mais bien une position politique? C'est ici les relations de

Freud à la politique qu'il convient de (ré)interroger (2). Pourtant, elles nous intéressent pour

tout autre chose qu'un aspect de la doxa de Freud

:

comme point de départ pour formuler de la

façon la plus radicale la question du rapport du « freudisme » même à l'entendement politique.

On sait que la position de Freud envers la politique se déploie autour de deux pôles

:

un

désir originaire — infantile — à l'endroit de la politique et un abstentionnisme ultérieur à

l'égard de la « chose politique ».

« Faire de la politique », c'est cela qu'eût aimé faire Freud si... il n'avait eu à fonder la

psychanalyse! C'est ce qui se manifeste dans son ambition politique à des signes précis et

somme toute conventionnels (3).

Se tenir éloigné de la politique, c'est ce qu'a fait Freud ensuite

:

le fait qu'il ait attendu sa

soixante-quatrième année pour devenir « citoyen » de Vienne résume ce comportement.

Freud définit une position d'abstinence — compromis entre désir et abstention — envers

la politique: en consommer le moins possible, abstinence déchirée régulièrement par des

HERMÈS 5-6, 1989 345

PAUL-LAURENT ASSOUN

tentations d'en parler quand même — ce qu'exprime symboliquement son étude sur Wilson,

étrange adieu de la psychanalyse à la politique, véritable critique de l'illusion politique.

I. Une politique couleur chair

Quelle position cela donne-t-il

?

Rappelons-en les deux formules-clés, d'une translucidité

cryptée dont Freud avait le secret. A Eastman qui lui demande

:

« Qu'êtes-vous politique-

ment

?

», il répond avec aplomb

:

« Politiquement, je ne suis rien. » Au milieu d'une « dis-

cussion politique animée » où, raconte Jones, « il se vit accusé de n'être ni blanc, ni rouge, ni

fasciste ni socialiste, il répliqua en souriant

:

"Non, chacun doit être couleur chair" ou encore:

"On devrait être couleur de chair" (4) ».

Négligeons pour l'instant le conditionnel: on trouve chez Freud une revendication de

non-être, voire de non-sens politique. Quitte à se disqualifier

—

c'est une faute en notre temps

d'être hors de la politique —, Freud se ¿¿qualifie du politique. Mais cette « nullification » va de

pair avec un

impératif:

contre l'ultimatum proprement politique d'afficher une « couleur » sur

son blason, il revendique bien autre chose qu'un idéal décoloré, soit un retour à ce qui a

couleur... d'homme — point nécessairement «humaniste», au reste.

Comment cela est-il donc à recevoir

?

Freud ne se leurre pas

:

devenir couleur chair, rien ne

devrait aller plus de soi (il suffit de renoncer à tout maquillage), mais rien n'est plus difficile:

c'est pourquoi somme toute ce qui devrait être un truisme passe pour un paradoxe, voire une

provocation.

Est-ce là un « neutralisme » politique

?

On peut objecter que Freud a donné des signes

précis et non contradictoires d'engagement (5). Parlons plutôt d'« indifférentisme ». Terme

somme toute remarquable

;

tandis que Γ« indifférence » se distingue par sa négativité, le suffixe

y rajoute un caractère doctrinaire. Si l'indifférence est cet « état mental qui ne contiendrait ni

plaisir, ni douleur, ni un mélange de l'un et de l'autre » (6), l'indifférentisme serait

le parti

pris...

de n'en avoir pas.

Liberté d'indifférence prise en son sens rigoureux, selon laquelle « rien ne nous nécessite

pour l'un ou l'autre parti » (7).

Freud n'était pas neutre, puisqu'il prenait le chemin des bureaux de vote, paraît-il, quand

un candidat « libéral » — au sens de l'époque —, se présentait dans sa circonscription. Mais il

présente cette démarche comme contingente

:

non que son choix ne soit ferme et raisonné, mais

il se découpe sur le fond d'une non-nécessité. C'est un événement, jamais une nécessité de

principe.

L'indifférentisme n'est donc pas abstentionnisme paresseux ou irraisonné: c'est une

certaine position du politique. Celle-ci se laisse évaluer à partir de ce qu'il en est de la politique,

d'être de l'ordre de la

croyance.

L'indifférentisme est une certaine position envers la foi, en

346

Freudisme et indifférentisme politique

même temps qu'un refus de s'inféoder à une certaine problématique de la croyance. Le croyant

est de parti pris, il ordonne le sens à partir de l'adhésion à un objet substantiel. C'est ce que

sollicite la politique et commande l'entendement politique

:

être pour ou contre.

L'indifférentisme ne signifie pas résiliation de la foi, mais décision de sortir du chantage à la

« foi » que contient la politique. Freud sait bien que l'ignorer, ce n'est pas possible. Ce qu'il

faut, c'est la traiter comme un réel, cette part d'Anankè qu'il ne faut ni nier, ni fuir et surtout

pas...

idéaliser.

Le problème c'est que, justement, le politique touche à l'idéal

—

cela, Freud le sait par sa

théorie de l'idéalisation (8). Il faut donc croire que son savoir de l'inconscient le met en mesure

de professer cette sagesse anti-idéaliste à l'usage de la raison politique. C'est à ce titre un

anti-Wilson

:

il ne place dans la politique ni âme ni foi. C'est seulement le lieu où le gâchis coûte

le plus cher. Lieu électif du mensonge, mais aussi sans contradiction, lieu où le réel fait loi de la

façon la plus crue.

La politique est donc le lieu où l'écart de l'idéal et du réel est le plus pathétiquement

actif,

en ce sens qu'elle vit de leur confusion tout en en exigeant la disjonction.

En affichant cet « indifférentisme », Freud rend pensable une véritable thèse

:

l'objet de la

politique est vide, et c'est cet objet qui reproduit l'illusion et soutient les croyances dites

politiques.

Le « freudisme » donne vue sur ce vide, pourrait-on dire, en ce sens qu'il le met à nu. Ce

que Freud évoque à travers son « non-être politique », c'est celui de l'objet. Manière de

suggérer: «je sais qu'il est vide». Ce n'est pas prétexte à s'en évader. C'est au contraire le

réaliser totalement. Position en ce sens « cynique » — à cela près que le cynisme politique

consiste à enrober la réalité de la domination par le discours de l'idéal. Pour déterminer une

position de « citoyen contre les pouvoirs »

—

que Freud accrédite (9), il faut être passé par cette

vision du vide de l'objet. C'est pourquoi l'État n'est pas pour Freud le royaume de Dieu sur

terre,

mais l'instance qui triche sur la qualité des allumettes... (10)

Voilà le vrai défi à la politique

:

l'aborder en un lieu qui n'est pas celui de la foi, inventer un

indifférentisme vigilant à la hauteur de son cynisme.

II.

L'indifférence impossible au politique

L'indifférentisme est donc paradoxalement réponse à la question de savoir comment il est

impossible de rester indifférent à la politique ou, mieux, pourquoi la politique ne nous laisse pas

tranquille

;

pourquoi, non contente de gérer notre réalité, elle interpelle notre foi. C'est du point

de vue d'un indifférentisme ainsi conçu que la question de la croyance politique se pose de la

façon la plus incontournable.

C'est par là que je rencontre la formule étrange de Lacan, peut-être la plus révélatrice de sa

347

PAUL-LAURENT ASSOUN

propre position à l'endroit du politique

:

C'est le défi lancé dans sa conférence sur « la science et

la vérité »

:

« Qui d'entre vous écrira un essai, digne de Lamennais, sur l'indifférence en matière

de politique? (11) » C'est dans ce contexte qu'il évoque « l'agnosticisme politique de Freud »

qu'il relate à l'ordre « capitaliste ».

On remarquera le défi, lancé en 1965

:

c'est cela qu'il nous faudrait

:

une réécriture de

YEssai sur l'indifférence en matière de religion de Lamennais dans l'ordre politique. On

reconnaît la métaphore qui positionne la « matière politique » en ce lieu d'un traité imaginaire

dont pourtant, faut-il comprendre, la psychanalyse pressent l'opportunité, sinon la nécessité.

A défaut de relever le défi de Lacan, rappelons ce que le Traité de Lamennais comprenait

pour voir s'esquisser, fût-ce comme mirage, YEssai sur

Vindifférence

en matière de politique, dont

il passait commande. Manière de préciser cet « indifférentisme » prémédité qui serait l'envers

du freudisme. Traité alors intempestif

—

les acteurs de mai 68 ne semblaient pas précisément

indifférents en matière politique —, quoique dans l'après-coup, la signification de l'événement

semble avoir mis à nu les profondeurs que pouvait prendre l'indifférence en la matière,

mesurées par la désillusion, entendons le retour du réel.

Qu'on ne s'y trompe pas: le but de Lamennais est de réfuter le système de

l'indif-

férence (12). C'est donc un système d'apologétique, mais qui porte, moins que sur l'athéisme,

sur cette croyance que l'athéisme accrédite — à entendre littéralement. L'indifférence, c'est

cette foi athée qu'est la tolérance ou mieux le tolérantisme.

Il y a trois systèmes d'indifférence (13)

:

celui qui réduit la religion à une fiction nécessaire

au peuple (14) ; celui qui la réduit à une foi générale mais sans connaissance des modes du culte

— c'est la religion naturelle (15) ; enfin, celui qui admet la révélation, mais laisse à la libre

pensée le soin de l'interpréter — soit le protestantisme (16).

Lacan donc nous recommande une critique de la position indifférentiste. La politique se

soutient, faut-il comprendre, d'une foi qui se récuse, qui fait l'impasse sur l'Autre.

Le machiavélisme — qui, remarquons-le, sert de métaphore au religieux chez Lamennais

— se caractérise par cette position

:

peu me chaut la politique, elle est faite pour que l'Autre y

croie, que le peuple se prenne pour lui-même.

Le naturalisme positionne la politique comme ce Bien générique du politique en général

:

c'est, disons-le, l'humanisme.

Le protestantisme enfin, c'est dans l'ordre politique l'idée que le texte prime l'autorité, que

l'Église — entendons le Parti — est inutile.

Aucune de ces positions n'est tenable

:

je ne peux pas croire « pour de rire », l'Autre me

tient par la religion du peuple

;

je ne peux me fier à une « religion naturelle », je dois être d'une

certaine couleur; enfin, le Parti tient à l'entendement politique. On retrouve le syndrome

freudien: un individualisme, un agnosticisme et au centre une «politique couleur chair».

Celle-ci a fait son deuil, est-il besoin de le dire, de toute croyance apologétique en la consistance

de l'Autre (17): il n'empêche qu'elle cherche à penser ce qui, dans le sujet, ne peut rester

indifférent... à l'Autre. Freud invente en ce sens une forme inédite d'indifférentisme...

348

Freudisme et indifférentisme politique

A.

L'illusion politique: de la foi à l'idéal

Nous pouvons revenir par là à la position freudienne. Cette forme subtile d'indifférentisme

politique s'étaie, au plan de la théorie, sur un réseau de considérations dont il éclaire la

cohérence.

D'une part, la politique, comme la religion, renvoie à l'illusion puisqu'elle travaille dans la

Wunscherfüllung et ce rapport à l'Autre. La question se pose alors de l'avenir de l'illusion

politique qui, elle, tient au réel de l'homme. Cela éclaire, on le verra, l'engagement précis de

Freud dans la Société des Nations.

D'autre part, il

s'agit

de rendre compte de cette prise de la croyance dans la pratique

sociale, de sorte que le lien soit possible

:

c'est la fonction princeps de la thématique de Y idéal.

L'idéal soutient en ce sens la foi du « groupe » et l'attache à la réalité sociale.

Cela éclaire enfin la mise en perspective du social dans le malaise de la civilisation et le titre

auquel la politique y est intéressée. Nous avons suggéré ailleurs que cela inviterait à une

relecture de la postmodernité sociopolitique (18).

C'est, en l'occurrence, le maillon central qui nous intéressera.

Pour situer cet objet du politique, il faut faire retour à ce schéma métapsychologique du

social que Freud livre dans

Psychologie

des

masses

et

analyse

du moi

—

ouvrage-charnière entre

la référence au meurtre originaire du père comme condition symbolique du lien social (Totem et

tabou) et le diagnostic relatif au Malaise dans la civilisation, sur les mauvais « alliages » de la

pulsion de mort. Il est relevé que le social travaille dans l'idéalisation — ce qui suppose de

ressusciter le père immolé aux fins de l'idéaliser, l'idéal faisant du même coup écran, faut-il

comprendre, au travail de sape de la pulsion de mort.

Freud aborde le lien au niveau de ces « foules artificielles » dont la cohérence est assurée

par une contrainte extérieure — le prototype en étant (nous sommes en 1921) l'Église et

l'Armée. « Une telle foule primaire est une somme d'individus qui ont mis un seul et même objet

à la place de leur idéal du moi et se sont en conséquence, dans leur moi, identifiés les uns aux

autres» (19).

Pas moyen donc défaire lien sans faire passer son narcissisme dans un-objet extérieur qui

sert alors de support collectif à l'idéal du moi, en une véritable autogestion narcissique. Cette

version inconsciente du « contrat social » est ce qui rend possible l'identification réciproque.

Sans tirer ici toutes les conséquences d'un modèle dont nous avons cherché depuis quelques

années à montrer la portée (20), contentons-nous de pointer, dans ce schéma, qui met l'accent

sur la « clause d'idéalisation », une étrange lacune qui exprime la leçon freudienne relative au

nexus du social et au politique.

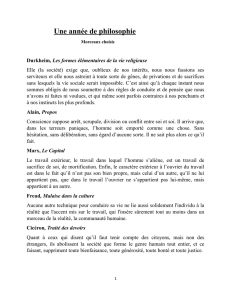

Qu'on consulte en effet ce schéma du chapitre VIII

349

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%