Le Plaisir d`être honnête

Le Plaisir d'être honnête

de Luigi Pirandello

mise en scène Marie-José Malis

!

du 24 janvier au 12 février 2012

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Dossier pédagogique

Hinde Kaddour /

Dominique Genequand

T+ 41 22 328 18 13

Comédie de Genève

Bd des Philosophes 6

CH-1205 Genève

T+ 41 22 320 50 00

F+ 41 22 320 00 76

www.comedie.ch

Création

à la Comédie de Genève

!

!

!

!

2

Le Plaisir d'être honnête!

Sommaire

Le projet en quelques mots........................................................................... 3

Générique ........................................................................................................ 4

Mettre en scène Pirandello, par Marie-José Malis...................................... 5

Résumé analytique ......................................................................................... 6

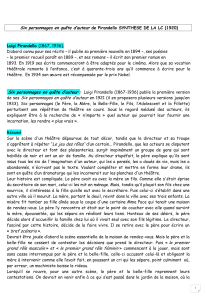

Luigi Pirandello ............................................................................................... 8

Bibliographie .................................................................................................10

Marie-José Malis .......................................................................................... 11

Le masque chez Pirandello.......................................................................... 12

Jung et la persona........................................................................................ 13

L'œuvre de Pirandello .................................................................................. 14

Pirandello, un théâtre combinatoire - Extraits de la monographie de G. Genot.17

Le contexte historique ................................................................................. 22

Texte en regard : Nantas, d’Émile Zola, 1878 ............................................ 23

Le thème de la honte : occurrences ........................................................... 37

Notes sur les personnages, par Luigi Pirandello - Trad. de Ginette Herry .... 39

Le Plaisir d'être honnête : Acte I - Traduction de Ginette Herry ...................... 40

Le Plaisir d'être honnête : Le texte original - Acte 1, scène 1............................ 52

Le Plaisir d'être honnête : La nouvelle d'origine.............................................. 56

Critique : On ne sait comment (1934), mise en scène Marie-José Malis .......... 61

!

3

Le Plaisir d'être honnête

Le projet en quelques mots

Quarante-cinq ans de carrière littéraire, quatre recueils de poèmes, sept romans, plus de

deux cents nouvelles, une quarantaine de pièces de théâtre, ainsi que deux volumes

d'essais : l’œuvre de Pirandello est une « œuvre-monde ». Elle offre de vastes champs

d’investigation dans différents domaines.!

Domaine littéraire – dans Le Plaisir d’être honnête, on peut voir en filigrane les prémices

de la révolution pirandellienne. !

Domaine philosophique – si le « pirandellisme » est une notion aventureuse, trop

souvent plaquée sur le théâtre de Pirandello, il y a dans ses pièces une manière d’opérer,

un « donner à penser » qui le rapproche des philosophes. Ses Essais offrent également

une belle matière à la réflexion.!

Domaine cinématographique – Pirandello a connu les débuts de cinecittà, auxquels il a

consacré un roman. De plus, si ses propres tentatives d’adapter Six personnages en

quête d’auteur à l’écran ont échoué, son œuvre a été l’occasion d’une production

cinématographique de qualité.!

Domaine historique – l’Italie du Sud, de la fin du XIXe aux premières décennies du XXe,

est la toile de fond de l’œuvre de Pirandello. L’auteur a également été pris dans les

tourbillons du fascisme.

Domaine politique – Baldovino, à titre privé, interroge les principes sociaux et les valeurs

qui devraient sous-tendre la vie politique. Il est le personnage qui doit refonder quelque

chose dans une trajectoire personnelle, mais en écho au début du siècle.!

Domaine psychanalytique – Freud, puis Jung, fondent, au moment où Pirandello écrit Le

Plaisir d’être honnête, les bases de leur réflexion sur ce qui constitue la personnalité d’un

individu. Pirandello présente des personnages qui se façonnent des masques et luttent

contre leur animalité.

!

4

Le Plaisir d'être honnête

Générique

En marge du spectacle!

Mercredi 1er février 2012!

Rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation.!

Lundi 30 janvier 2012

Dans le cadre des Lundis de la Comédie ;

conférence de Martin Rueff, professeur ordinaire à l'Université de Genève, traducteur,

poète, intitulée « Hardiesse de Pirandello : la vie comme forme pure » ;

à 19h, au studio Claude Stratz ;

réservation fortement recommandée en raison de la capacité réduite de la salle ;

plein tarif Fr. 10.- / tarif réduit Fr 5.- / gratuit pour les abonnés

texte : Luigi Pirandello

mise en scène : Marie-José Malis

traduction : Ginette Herry (L’avant-scène théâtre n°1318)

avec : Juan Antonio Crespillo, Anne Durand, Roberto Garieri, Rachel Gordy,

Olivier Horeau, Nicolas Rossier, Alexandra Tiedemann, Olivier Yglesias

scénographie : Jean-Antoine Télasco, Adrien Marès

création lumière : Jessy Ducatillon

création son : Patrick Jammes

création costumes : Pascal Batigne

production : Comédie de Genève, Cie La Llevantina

!

5

Le Plaisir d'être honnête

Mettre en scène Pirandello, par Marie-José Malis

Voilà ce que j’aime dans l’exercice de la mise en scène aujourd’hui, il faut décider : verser

les textes soit du côté du pessimisme ou du faux humanisme ambiant, soit du côté de la

construction politique et de l’invention des formes de notre nouveau courage.

Pirandello, en France particulièrement, est mis d’habitude du côté du relativisme. Et je

dis, avec d’autres, qu’il est le contraire. Qu’il est du côté de la plus exacte lutte pour

penser encore les conditions du sublime et d’un possible, contre le renoncement.

Dans Le Plaisir d’être honnête, un homme, un déclassé, est requis par des nobles

obsédés par leur réputation, afin de jouer le rôle d’un mari de façade. Or, contre toute

attente, le rôle à jouer fabrique un homme nouveau, la fiction cynique produit

l’assomption d’une vérité. On découvre que la vertu - au sens que lui donnaient nos pères

en politique - pourrait bien n’être qu’une discipline, une construction décidée qui organise

sa fidélité.

Pirandello avait une intuition - celle de son temps et celle de la modernité - qu’il serait bon

que nous réinterrogions : il est possible que l’humanité soit une construction sans

garantie, sans dieu, sans justification ni direction assurée. Et que, malgré l’angoisse

provoquée, cela soit une bonne nouvelle. L’homme ne serait alors que les masques qu’il

se donne. Mais il peut choisir ces masques, et vivre sous la discipline de ce choix.

C’est ainsi que je m’explique cette fascination de Pirandello pour les jeux de la réalité et

de l’illusion. Non pas comme une sentence sur la toute puissance du faux, mais comme

une méditation sur le vrai. Un vrai dont il faut saluer qu’il dépende du désir des hommes,

et de leur capacité à choisir les fictions qui les formeront à leur matière. Qui dépendrait

donc du courage, et de la fantaisie, et se trouverait encore dans la lutte et les décisions

que les hommes portent pour en assurer la venue. Le théâtre de Pirandello dirait ainsi,

contre le néant des ambiguïtés, une tâche des hommes et déclarerait la possibilité même

de la politique.

Le théâtre devient alors le lieu où s’explorent les conditions de cette liberté nue : une

fabrique où se traverse le risque du pire et où s’exauce l’arrivée d’une décision de dignité.

Il est à cet égard le laboratoire de la liberté des hommes.

Le moment revient où nous devons assumer que mettre en scène des textes, ceux de la

modernité entre autres, c’est opérer un choix de lecture. Non pas seulement une

interprétation singulière, mais une décision à vue, une imitation de ce que signifie

organiser la décision du possible, dans ce temps de l’histoire.

Il y a des textes qui s’attrapent par les cheveux : à une infime différence près, nous les

mettons du côté du nihilisme ou du sublime, c’est-à-dire de ce qui contredit le temps et

sa certitude que rien n’arrive jamais. Sur le plateau, nous ne cherchons jamais que le

théâtre. Le théâtre comme laboratoire des ressources politiques qu’un monde se donne.

Des acteurs portent le temps qu’il faut, le travail de fidélité à une intuition de bonheur,

pour que d’une longue obscurité, l’arrivée de ce qu’il n’y a pas soit éclaircie comme

donnée aussi de notre monde.

Avec Pirandello, la représentation sera cette médiation sur comment, mine de rien, en

feignant de mimer ses propres conventions bourgeoises et les impasses de notre monde

paresseux, le théâtre ne vit et ne se construit un public que de sa passion pour la vérité.

Qu’il est cette folie du vrai sous les attaques du mensonge et de la peur.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

1

/

61

100%