MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES AU SENEGAL

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un peuple-Un But-Une Fois

……………………..

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES

FINANCES

………………………

CENTRE D’ETUDES DE POLITIQUES POUR LE

DEVELOPPEMENT

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS

DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

………..

COMMISIONNER FOR MACROECONOMIC

POLICY

…………

ECONOMIC POLICY UNIT

MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES AU SENEGAL

Souleymane DIALLO

Novembre 2011

2

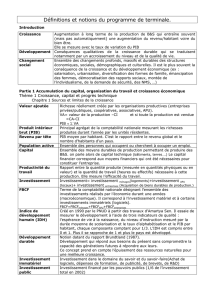

TABLE DES MATIERES

Liste des figures ....................................................................................................................................... 2

Liste des Tableaux .................................................................................................................................... 2

Liste des abréviations et acronymes ......................................................................................................... 3

Résumé .................................................................................................................................................... 4

Résumé analytique ................................................................................................................................... 4

I. CONTEXTE, REVUE DE LITTERATURE ET HYPOTHESES DE TRAVAIL ............................................ 5

II. Politique économique de Mobilisation de Ressources intérieures .................................................... 9

1. L’environnement politique ............................................................................................................ 9

2. L’environnement institutionnel ................................................................................................... 14

III. Performances en matière de mobilisation de ressources intérieures .............................................. 16

1. Recouvrement de recettes budgétaires ....................................................................................... 16

2. Le Marché des titres publics ....................................................................................................... 19

3. Le Marché financier ................................................................................................................ 20

4. Le secteur des assurances ......................................................................................................... 23

5. Institutions de sécurité sociale ................................................................................................... 24

IV. Efficacité de la gestion des ressources intérieures ..................................................................... 24

1. Critères de convergence de la CEDEAO :............................................................................. 24

2. Politiques inappropriées et exonérations ............................................................................... 25

V. Défis liés à la mobilisation de ressources intérieures ..................................................................... 27

VI. Recommandations pour une meilleure politique de mobilisation de ressources intérieures. ...... 28

CONCLUSION ......................................................................................................................................... 29

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................. 30

ANNEXES ............................................................................................................................................ 31

Notes de fin de page ............................................................................................................................... 32

Liste des figures

Figure 1: Evolution du ratio recettes douanières rapportées aux recettes fiscales .............................. 18

Figure 2: Emission de Bons de Trésor en milliards de FCFA .................................................................. 20

Figure 3: Evolution des taux d'épargne privée nationale et intérieure ................................................ 21

Figure 4: Evolution de la part des crédits bancaire à l'économie ......................................................... 22

Figure 5: Comparaison du déficit budgétaire hors dons (% du PIB) au seuil communautaire .............. 24

Liste des Tableaux

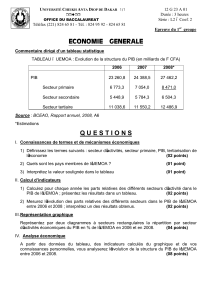

Tableau 1: indicateurs macroéconomiques de 2000 à 2010 .................................................................. 6

Tableau 2: Ecart épargne investissement en moyenne sur la période 2000-2010 ................................. 7

Tableau 3: principales taxes au Sénégal ................................................................................................ 10

Tableau 4: produits d'épargne proposés par les principales banques en 2011 .................................... 12

Tableau 5: Types de crédits accordés par les principales banques en 2011 ......................................... 12

Tableau 6: Types de branches d'assurance au Sénégal ......................................................................... 13

3

Tableau 7: financement des branches de la sécurité sociale dans le secteur privé (IPRES et CSS) ...... 14

Tableau 8: Répartition des banques au niveau des régions en mai 2011 ............................................. 16

Tableau 9: Evolution de la structure fiscale de 2000 à 2010................................................................. 17

Tableau 10: dépôts au niveau des établissements financiers à caractère bancaire suivant le terme . 21

Tableau 11: Crédit accordé par les établissements financiers à caractère bancaire suivant le terme 22

Tableau 12: l'épargne mobilisée auprès des institutions de micro finance .......................................... 22

Tableau 13: évolution crédits accordés par la micro finance ................................................................ 23

Tableau 14: Structure des placements du secteur des assurances ....................................................... 23

Tableau 15: critères de convergence de second rang ........................................................................... 25

Tableau 16: bilan dépenses fiscales en 2008 ........................................................................................ 25

Tableau 17 Tableau synoptique des avantages accordés aux investisseurs (hors secteur minier) ...... 26

Tableau 18: Tableau synoptique des recommandations au pays ......................................................... 28

Tableau 19: matrice de corrélation linéaire entre les variables explicatives du modèle ...................... 31

Tableau 20: estimation équation à long terme ..................................................................................... 31

Tableau 21: Test de racine unitaire pour le résidu de l'équation de long terme .................................. 32

Tableau 22: estimation économétrique MCE relation de court terme ................................................. 32

Liste des abréviations et acronymes

AMAO Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest

BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

BRVM Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

CA Chiffre d’Affaires

CDC Caisse de Dépôts et Consignations

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CFCE Contribution Forfaitaire à la Charge de l’Employeur

CIMA Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance

CGU : Contribution Globale Unique

CSS Caisse de Sécurité Sociale

DGCPT Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor

DGID Direction Générale des Impôts et Domaines

DGD Direction Générale des Douanes

DMC Direction de la Monnaie et du Crédit

EFE : Entreprise Franche d’Exportation

FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine

FNR Fonds National de Retraite

IADM Initiatives d’Allègement de la Dette Multilatérale

IMEC Institutions mutualistes d’Epargne et de Crédit

IMF Impôt Minimum Forfaitaire

IPRES Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal

IRPP Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques

IRVM/IRCM Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières et des Capitaux Mobiliers

IS Impôt sur les Sociétés

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement

PIB Produit Intérieur Brut

PPTE Pays Pauvres Très Endettés

SFD Systèmes Financiers Décentralisés

TOB Taxe sur les Opérations bancaires

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

4

Résumé

L’objet de cette étude est d’explorer les opportunités qu’offre l’économie pour une

mobilisation efficiente des ressources intérieures au Sénégal en vue d’assurer le financement

du développement et corriger le déséquilibre extérieur structurel. La collecte de recettes

budgétaires est contrainte par le poids du secteur informel mais elle pourra être accrue à court

terme par un meilleur suivi des entreprises, un système d’échange de données entre les régies

et les banques et direction de transport terrestre et une simplification du système fiscal. A long

terme, les réformes nécessaires sont le développement du secteur financier et la collecte des

taxes foncières ainsi que la rationalisation des dépenses fiscales. Pour la mobilisation de

l’épargne privée, il faut un renforcement de la supervision du système financier, la stabilité du

cadre macroéconomique, la participation active des sociétés d’assurance et des institutions de

prévoyance sociale au marché financier, qui sera étendu à la CEDEAO, un maillage du

territoire par les établissements de crédit avec des produits innovants, notamment les plans

d’épargne actions.

Mots clés : ressources intérieures, CEDEAO, recettes budgétaires, épargne privée.

Résumé analytique

Le Sénégal est un pays côtier et sahélien, membre de l’UEMOA et de la CEDEAO. Il a

réalisé des performances économiques au cours des dernières années. Cependant, il enregistre

un déficit structurel des transactions courantes imputable aussi bien à l’Etat qu’au secteur

privé. Aussi, la mobilisation de ressources intérieures dans le pays est-elle indispensable pour

corriger ce déficit et financer le développement économique et social.

L’environnement politique et institutionnel de mobilisation de ressources intérieures y

est bien encadrée, par des textes nationaux et de l’UEMOA. Toutefois, la multiplicité des

textes de référence dans le système fiscal nécessite une rationalisation et une unification en un

document unique. De même, la concentration des établissements de crédit dans la région de

Dakar et le vieillissement du personnel des régies financières imposent des mesures de

correction à travers une politique optimale de recrutement.

Grâce au cadre politique et institutionnel et à la performance économique des dernières

années, les ressources intérieures (publiques et privées) ont progressé continuellement, mais

demeurent insuffisantes pour assurer le financement des programmes de développement et

corriger le déséquilibre extérieur structurel de l’économie.

Toutefois, des marges de progression importantes des ressources intérieures persistent

en raison de : (i) l’étendue des dépenses fiscales ; (ii) des perspectives de croissance

économique favorables à moyen et long terme ; iii) de la bonne santé financière des

établissements de crédit ; (iv) du nombre limité de comptes de la clientèle au niveau des

établissements de crédit ; (v) de la faible couverture de la population en police d’assurance ; et

(vi) de la timide participation des ménages, des entreprises et des institutions de prévoyance

sociale au marché financier.

Les principaux défis à relever pour réussir le pari de mobilisation de ressources

intérieures portent sur la formalisation du secteur informel, la mise en place d’un mécanisme

efficace de prélèvement des taxes urbaines, la rationalisation des dépenses fiscales, la réforme

des systèmes de retraite, le développement du secteur financier à travers la réduction des

transactions en espèces, l’établissement d’un marché financier à l’échelle de la CEDEAO et

l’instauration d’une culture financière pour une plus grande participation des ménages, des

entreprises, des sociétés d’assurance et des institutions de prévoyance sociale au marché

financier. Les établissements financiers doivent étendre leur maillage du territoire avec des

produits innovants, notamment les plans d’épargne actions au niveau des banques ou des

sociétés d’assurance.

Par ailleurs, la politique de mobilisation de ressources intérieures doit être en cohérence

avec la stratégie de croissance et de développement pour éviter une épargne privée oisive et

une épargne publique qui affecte la compétitivité de l’économie.

Enfin, la CEDEAO doit élaborer une politique régionale de fiscalisation du secteur

minier pour éviter des concurrences nuisibles entre les pays membres.

5

I. CONTEXTE, REVUE DE LITTERATURE ET HYPOTHESES DE TRAVAIL

Le Sénégal est un pays côtier membre de UEMOA et de la CEDEAO. Il a accédé à

l’indépendance en 1960 et instauré le multipartisme politique en 1974. Sa population est

estimée à environ 12 millions d’habitants en 2010 pour une superficie de 196 700 Km2, soit

une densité de 61 habitants/ Km2.

Le Sénégal est un pays sahélien avec une saison des pluies qui s’étale de juin à octobre

et qui est caractérisée par des précipitations moyennes de 894 mm en 2010, variant du nord

au sud où les précipitations moyennes annuelles dépassent 1200 mm.

Le Sud Ouest du pays subit depuis 1982 une rébellion indépendantiste y installant un

climat d’insécurité, sur une superficie de 14 749 Km2, soit 7,5% du territoire national entre la

Gambie et la Guinée Bissau.

Présentation de l’économie sénégalaise

L’agriculture concentre, en moyenne, plus de la moitié de la population active occupée,

en particulier en milieu rural. Les principales cultures du pays sont l’arachide, le mil et le

sorgho, tandis que la principale denrée alimentaire du pays est le riz dont la production

intérieure a atteint l’équivalent du tiers de la consommation totale. Encore sujette aux aléas

climatiques, l’agriculture voit son poids baisser dans l’économie. La valeur ajoutée de

l’agriculture passe de 14% du PIB dans les années 80 à 8% en 2010.

Par ailleurs, grâce à 714 Km de côtes réputées parmi les plus poissonneuses au monde

avec celles de la Mauritanie, l’activité de pêche est le deuxième secteur d’exportation du pays

(163,2 milliards FCFA en 2010, soit 15,6% des exportations de biens), après le tourisme.

Au total, le secteur primaire (agriculture, élevage, forêt, chasse et pêche) représente

15% du PIB en 2010 contre 20% dans les années 80 et 25% pendant les années 60.

Misant sur sa position géographique de carrefour vers l’Afrique, l’Europe et

l’Amérique, le Sénégal a opté dès les années 60 pour le développement du tourisme qui,

depuis 2007 constitue la 1ère source de devises du pays (222,8 milliards en 2010, soit 3,5% du

PIB correspondant à environ 800 000 touristes).

L’économie sénégalaise est essentiellement tertiaire (commerce, transport et

télécommunications, services immobiliers, tourisme et autres services) avec les services

marchands qui représentent plus de 45% du PIB en 2010. Au total, le secteur tertiaire

contribue à plus de 60% à la formation du PIB.

Le secteur secondaire contribue à un peu plus de 20% à la formation du PIB. Il est

constitué essentiellement d’industries alimentaires, d’industries chimiques (fabrication

d’acide phosphorique, cimenteries, et raffinerie de pétrole) et du BTP.

Les activités extractives ont longtemps concerné : (i) le phosphate exploité dans la

région de Thiès pour la fabrication d’engrais et d’acide phosphorique dont les exportations

constituent la troisième source de devises du pays (103,2 milliards FCFA en 2010) ; (ii) le sel,

extrait particulièrement au niveau de la petite côte (entre Dakar et Kaolack), (iii) le calcaire à

la sortie de la capitale pour la fabrication de ciment et (iv) le sable pour les besoins de

construction de BTP. Depuis 2009, l’exploitation de l’or au Sénégal oriental a pris une

importance avec des exportations dépassant 80 milliards par année, soit la quatrième source

de devises du pays.

En ce qui concerne le secteur informel, son poids a peu changé depuis les années 80 ; il

a généré 49,4% de la valeur ajoutée totale de l’économie sur la période 1980-2004 et 46,8%

en 2005-2009. Le secteur informel constitue l’essentiel du secteur primaire (98%) tandis qu’il

est moins important dans les secteurs secondaire (43,5% sur la période 2005-2009) et tertiaire

(46,3%).

L’économie a enregistré de 1960 à 1994 une croissance inférieure au croît

démographique (2,7%), en raison notamment d’une faible compétitivité. En 1994, la monnaie

nationale commune à tous les pays de l’UEMOA, le FCFA, a été dévaluée de 50% en

monnaie étrangère par rapport au Franc Français de l’époque, auquel elle était arrimée,

suivant une parité fixe avec une convertibilité illimitée. A la faveur de la dévaluation et de

l’ensemble du programme de réformes structurelles ayant suivi, l’économie a enregistré l’une

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

1

/

32

100%