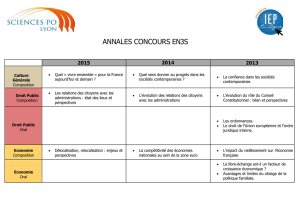

mise - Ecricome, concours aux ecoles de commerce

ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES

ESPRIT DE L’ÉPREUVE

ÉPREUVES SPÉCIFIQUES

annales officielles

SUJET CORRIGÉ RAPPORT

ESPRIT GÉNÉRAL

Le préambule du programme officiel d’AEHSC (BO du 20 juillet 1995) rappelle que l’en-

seignement “a pour objet l’étude des principaux phénomènes économiques et sociaux

aux XIXème et XXème siècles”. Cette matière “se situant principalement dans la conti-

nuité des enseignements de la série économique et sociale du baccalauréat général”

est caractérisée par l’interdisciplinarité entre l’analyse historique, économique et

sociale. Elle se démarque donc de l’enseignement universitaire spécialisé. L’épreuve du

concours exige une démarche synthétique de la part des candidats et les amène à

confronter l’analyse économique et sociale aux données historiques de ces deux

derniers siècles.

L’AEHSC a pour objectif de donner aux étudiants des instruments d’analyse et des clés

de compréhension du monde contemporain afin qu’ils soient capables de proposer une

réflexion autonome à propos de phénomènes complexes. Ils sont donc invités à s’af-

firmer par le choix de leurs références et de leurs arguments ainsi que par la fermeté

de leurs conclusions personnelles. Jamais la correction des copies ne sanctionne les

opinions exprimées.

Cette épreuve, abordable mais sélective, doit permettre de mettre en valeur la matu-

rité intellectuelle nécessaire pour suivre avec profit l’enseignement dispensé dans les

ESC de la banque d’épreuves Ecricome.

Forme de l’épreuve

Le candidat traite l’un des deux sujets proposés sous forme de dissertation. Les sujets

peuvent couvrir en totalité ou en partie le champ historique du programme, voire se

limiter à une période récente. Ils ne correspondent jamais à une question de cours et

offrent toujours la possibilité de développer une “réflexion autonome”. La dissertation

consiste à démontrer deux (ou trois) idées directrices par des arguments reposant sur

des références théoriques et des exemples historiques précis et diversifiés.

Evaluation

L’évaluation des devoirs tient compte de la présentation matérielle (lisibilité de

l’écriture, clarté de la mise en page), de la correction orthographique et de la maî-

trise de la langue (vocabulaire, syntaxe, style).

Elle repose surtout sur une claire définition des concepts, des “mots clés” et sur

la rigueur de la formulation de la problématique et de l’argumentation. Le choix

judicieux des références théoriques et des exemples historiques est valorisé.

246

ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES

>>

ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES

ÉPREUVES SPÉCIFIQUES

annales officielles

Cette année, 2526 candidats ont composé ; l’équipe de correcteurs comptait 29

membres, le nombre de copies corrigées par professeur s’élevait de 63 à 100.

Les sujets ont été globalement appréciés par les étudiants et les professeurs :

“Les sujets étaient intéressants et ne présentaient pas de piège”. Les enseignants les

ont trouvés cohérents vis-à-vis de l’enseignement dispensé dans les classes prépara-

toires et suffisamment discriminants pour distinguer les candidats.

Le choix des candidats a été assez équilibré car le premier sujet a été sélectionné

par 60 % d’entre eux et donc le second par 40 %. La moyenne générale des deux sujets

s’élève à 10,03 et l’écart-type s’établit à 3,82. Les notes s’échelonnent de 1 à 20.

19,5 % des candidats ont obtenu une note supérieure ou égale à 14/20, alors que

18,9 % n’ont pas atteint 7/20.

APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES DES CORRECTEURS

Les correcteurs ont observé qu’il y avait très peu de copies fantaisistes ou sans

aucun contenu. Globalement, les règles de la dissertation sont mieux respectées (défi-

nition des termes, analyse du sujet, construction, présentation). Presque toutes les

copies sont clairement construites et formalisées. Mais l’absence de vraie problématique

a été pénalisante. On reconnait en général d’assez bonnes connaissances factuelles.

Il ne faut pas oublier que, pour tous les sujets qui n’ont pas de limites chrono-

logiques explicites, les candidats se doivent d’en définir une et de la justifier.

247

ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES

>>

ESPRIT DE L’ÉPREUVE SUJET CORRIGÉ RAPPORT

SUJET 1

La dotation en facteurs explique-t-elle l'évolution de la spécialisation

internationale des nations ?

SUJET 2

RAPPORT

Les prélèvements obligatoires représentent-ils un frein à la

croissance économique dans les PDEM?

ÉPREUVE 2006

Durée : 4 heures

Aucun document n’est autorisé. Le candidat traitera au choix l’un des deux sujets suivants.

ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES

ESPRIT DE L’ÉPREUVE

ÉPREUVES SPÉCIFIQUES

annales officielles

SUJET CORRIGÉ RAPPORT

Il convient d’éviter de citer un auteur dont on ne maîtrise pas l’orthographe du

nom ou dont on se remémore très vaguement la théorie. Il faut bannir “l’à peu près“,

car cela dessert évidemment le candidat.

L’orthographe doit être surveillée, il semble que la relecture de certaines copies

ait été beaucoup trop sommaire. Parfois des mots manquent dans le texte, car leur

rajout n’a pas été effectué lors de la lecture finale.

Les correcteurs ont été particulièrement sensibles à la définition des termes prin-

cipaux des deux sujets.

Les principaux reproches ont porté principalement sur :

L’absence de comparaison spatiale et temporelle,

L’insuffisance ou la mauvaise maîtrise des théories attendues,

Les maladresses de construction de la dissertation.

APPRÉCIATIONS DES CORRECTEURS CONCERNANT LE SUJET 1

Le sujet 1 semble un bon sujet puisqu’il a été très discriminant : D’un côté de

très bonnes copies et de l’autre des copies qui n’était pas au niveau attendu. Ce sujet

a aussi permis d’évaluer les compétences acquises par les élèves dans la discipline.

Ce sujet nécessitait d’abord une définition précise des termes : dotation en

facteurs et spécialisation internationale. Ensuite, il traitait de “l’évolution” de la spé-

cialisation internationale. Or cette dimension a souvent été considérée de façon trop

succincte ou carrément négligée. Certains correcteurs déplorent que l’analyse de la

situation au XIXe siècle ait été souvent sacrifiée. Les changements qui ont marqué la

spécialisation internationale des pays développés à économie de marché et des pays

en développement n'ont pas toujours été bien identifiés. Les facteurs explicatifs

autres que la dotation factorielle n'ont pas été suffisamment repérés et explicités.

L’approche théorique devait être rigoureuse et témoigner de la compréhension des

théories classiques et contemporaines du commerce international. Cette dimension ne

devait toutefois pas conduire à un catalogue en s’affranchissant de toute analyse

problématique : Le simple exposé des théories du commerce international a été péna-

lisé puisqu’il s’agissait de rendre compte de l’évolution des spécialisations.

On déplore fréquemment les plans caricaturaux (type oui/non), le manque de

connaissances sur les “nouvelles théories du commerce international”, des approxima-

tions dans les références des ouvrages d’auteurs (Smith, Ricardo,…).

Les meilleures copies ont une certaine maitrise du modèle HOS, du paradoxe de

Leontiev, du théorème Stolper Samuelson et du théorème de Rybczynski. Cependant,

certains étudiants maîtrisent encore mal l’importance des dotations factorielles dans

les théories du commerce international (commerce des biens comme substitut aux flux

de facteurs). De longs développement sur Smith ou Ricardo ont été pénalisés lorsque

le lien avec des dotations n’a pas été soutenu (par exemple des ressources spécifiques

dans le cas de l’avantage absolu, une plus forte productivité du travail et donc des

écarts technologiques dans le cas des avantages comparatifs ricardiens). Les bonnes

copies ont su intégrer une réflexion sur les hypothèses du modèle HOS pour monter

248

ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES

>>

ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES

ÉPREUVES SPÉCIFIQUES

annales officielles

que l’évolution des spécialisations pouvait être plus complexe dès lors qu’on tenait

compte des coûts de transport, de la qualité des facteurs, de la différenciation des

produits, de rendements d’échelle croissants avec la taille des marchés et la dimen-

sion cumulative des savoirs et savoir-faire etc.). La qualité des exemples choisis a fait

aussi la différence, certaines copies ont montré le rôle des dotations factorielles en

opposant des économies au XIXe (USA/ Royaume Uni). Le rôle de l’Etat dans la

construction des avantages a pu être souligné (cas du Japon, de la Corée, etc.), mais

certains ont su aussi montrer les limites d’une politique allant à l’encontre des dota-

tions factorielles (limites des politiques d’industries industrialisantes). La place des

FMN supposait aussi de faire le lien avec les dotations factorielles (nature plus éphé-

mère des avantages avec la division internationale des processus productifs ou renfor-

cement des écarts aves des effets d’agglomérations et des effets d’apprentissage

cumulatifs etc.).

Les bonnes copies ont été celles où sont précisément présentés les effets des

politiques industrielles sur l’évolution des spécialisations et le rôle des stratégies des

firmes dans le développement du commerce intra-branche c’est-à-dire entre pays ayant

des dotations factorielles proches (commerce franco-allemand par exemple).

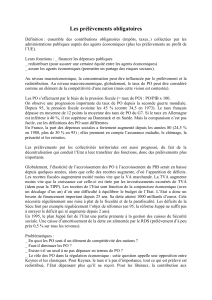

APPRÉCIATIONS DES CORRECTEURS CONCERNANT LE SUJET 2

Concernant ce sujet, les correcteurs constatent également qu’il s’inscrit parfaitement

dans la logique du programme.

La plupart des correcteurs a déploré l’insuffisante définition de la notion de “pré-

lèvements obligatoires”. Trop de candidats en sont restés à des considérations très

générales sur l’impôt ou les “charges”. Peu de candidats distinguent clairement

Administrations Publiques et Etat et certains se contentent d’une évocation de

l’intervention de l’Etat en général, car ils ne font pas la distinction impôts – coti-

sations sociales. Le sujet a rarement été analysé avec finesse en intégrant, par

exemple, la structure ou les aspects relatifs des prélèvements obligatoires. Trop peu

de candidats ont été capables de chiffrer le taux de prélèvements obligatoires

aujourd’hui en France.

L’intérêt du sujet portait sur les interactions possibles avec le processus de croissance

économique. Dans de nombreuses copies il y avait des difficultés pour aller au-delà d’un

plan “oui mais” ou “non mais”. Les réponses étaient alors du type : “les prélèvements

obligatoires favorisent la croissance, mais…” Les plans, construits sur le modèle thèse

antithèse sont souvent laborieux, et, pour le fond la campagne électorale récente a

largement obscurci le débat.

Les connaissances sur les évolutions historiques ont été assez limitées. La période

privilégiée est située après 1945, voire même après 1974. Le sujet a été trop

rarement étudié en prenant appui sur les faits, notamment en comparant les niveaux

de prélèvements obligatoires (mal connus) et les niveaux de réussite économique

(comparaison pays scandinaves/Etats-Unis par exemple).

Sur le plan théorique, les candidats ont rarement distingué approche micro de

249

ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES

>>

ESPRIT DE L’ÉPREUVE SUJET CORRIGÉ RAPPORT

ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES

ESPRIT DE L’ÉPREUVE

ÉPREUVES SPÉCIFIQUES

annales officielles

SUJET CORRIGÉ RAPPORT

l’approche macro des effets des prélèvements obligatoires et des dépenses

publiques ou de la redistribution.

La relation entre les prélèvements obligatoires et les théories de la croissance endo-

gène a été très réductrice en faisant l’hypothèse implicite que cela conduisait à un

accroissement des dépenses publiques et donc à plus d’impôts. La référence à Keynes

s’est souvent limitée à la propension marginale à consommer des bas revenus. Peu de

copies ont intégré la relance keynésienne par l’effet du multiplicateur fiscal et le théo-

rème d’Haavelmö.

Quelques bonnes copies ont développé l’idée que les baisses d’impôts pour soutenir

la relance économique pouvaient rapprocher l’approche keynésienne (multiplicateur

fiscal) et l’approche libérale (courbe de Laffer etc.). Cela a conduit à des politiques

de réduction d’impôts (celles opérées à l’époque de Kennedy et Johnson ou plus tard

par Reagan ou Bush). Cependant l’optique pouvait être différente à long terme (Public

Choice et effet de cliquet de Peacock et Wiseman ou de l’autre la position de l’OFCE

sur la cohésion sociale dans une économie ouverte). Quelques copies ont montré que

les externalités pouvaient conduire à des incitations des agents économiques par des

avantages fiscaux ce qui pouvait amener une réorientation des dépenses publiques.

L’évolution de la structure des prélèvements obligatoires a été un moyen de dépasser

la simple opposition oui mais. Là encore la qualité des exemples a été essentielle pour

consolider l’argumentation.

On a constaté aussi des mauvaises interprétations du sujet :

Souvent en partant d’une définition floue des prélèvements obligatoires certains can-

didats ont surtout traité du rôle de l’Etat dans la vie économique sans références

explicites à la croissance. L’autre contresens a consisté à justifier l’existence ou les

excès des prélèvements obligatoires et la copie dérivait alors rapidement sur le débat

légitimité/efficacité de l’intervention de l’Etat.

La référence à l’actualité suppose aussi quelques efforts de distanciation des candi-

dats pour éviter la simple reprise des discours de campagne électorale présidentielle

sans réelle analyse (effet Johnny Halliday, etc.).

ANALYSE DU SUJET 1 ET BARÈME

La dotation en facteurs explique-t-elle l'évolution de la spécialisation internationale

des nations ?

Présentation du sujet

La question de la spécialisation internationale des nations est un grand classique

de l’analyse économique et intègre très largement une dimension historique et une

confrontation analyse économique/histoire. Il s’agit essentiellement de s’appuyer sur

les analyses des économistes pour voir en quoi la dotation factorielle rend compte de

l’évolution des structures de l’échange international et des spécialisations, et réfléchir

aux autres explications que l’on peut avancer.

La spécialisation internationale des nations est la répartition de la production

mondiale de biens et services entre pays. La division internationale du travail (DIT) est

250

ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES

>>

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%