Le Figaro Premium - La p... d`Hannah Arendt flambe

AVANT PREMIÈRE La pensée d'Hannah Arendt flambe

Théâtre (http://premium.lefigaro.fr/theatre/) | Par Armelle Héliot (#figp-author)

Mis à jour le 16/04/2015 à 19h17

LA CHRONIQUE D'ARMELLE HÉLIOT- Avec Amor mundi, Myriam Saduis

évoque la philosophe allemande dans un spectacle rare et éclairant

qu'elle a composé avec Valérie Battaglia. Entre histoire, poésie et

onirisme.

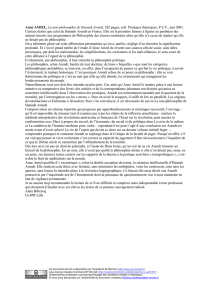

C'est «d'après» Hannah Arendt que Myriam Saduis inscrit Amor mundi, son

nouveau travail après ses mises en scène frappantes d'Ingmar Bergman et Anton

Tchekhov.

N'attendez donc en rien une biographie ou une analyse de ses écrits. N'attendez

pas un spectacle didactique. N'attendez pas un récit strictement développé. Au

fond, il y a dans Amor mundi quelque chose de plutôt chamanique. L'irruption de

Hannah Arendt (http://www.lefigaro.fr/cinema/2013/04/23/03002-

20130423ARTFIG00625-hannah-arendt-le-sens-de-la-liberte-et-de-la-

responsabilite.php?redirect_premium), sur le plateau du Théâtre 95 de Cergy-

Pontoise où Joël Dragutin coproduit cette création, est de l'ordre d'une apparition

poétique. Sur fond de ciel nocturne troué de brillantes étoiles (scénographie

d'Anne Buguet qui signe aussi les costumes, lumières de Caspar Langhoff), une

femme danse, seule et sensuelle, sur My Way. Cette sensualité est au cœur du

propos: ici, point de pesante leçon de philosophie ou de politique. Ici, la pensée vit,

la pensée flambe. Et c'est saisissant!

Mathilde Lefèvre incarne Hannah Arendt dans Amor mundi. - Crédits photo : Serge Gutwirth

Sur le plateau, une balançoire est accrochée, côté jardin. Un homme apparaît. Le

tapis qui était roulé à cour est déroulé, la femme et l'homme, dont on comprend

qu'il est le mari, installent des sièges. Bientôt surgissent les autres. Les amis, les

proches. Des hommes, des femmes. Jeunes. Heureux et volubiles apparemment.

C'est qu'il s'agit d'une fête. La femme qui dansait (Mathilde Lefèvre) réunit ceux

qu'elle aime parce que son livre Les Origines du totalitarisme vient d'être publié.

Aux premières représentations d'Amor mundi, aucune indication ne permettait au

public (sauf à connaître avec exactitude les étapes du chemin d'Arendt) de situer

cette scène de groupe. Quelques mots projetés seraient bienvenus: New York 1951.

Les exilés ont affronté le pire

Ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui se retrouvent, ces amis amoureux,

bavards, joueurs, entreprenants, rêveurs, ce bouquet chatoyant est un fragment de

la vieille Europe dans l'Amérique de l'après-guerre.

Ce sont des exilés: Hannah, son époux d'alors, Heinrich Blücher, le spartakiste,

philosophe autodidacte, qui a fui comme elle l'Allemagne nazie en 1933 (Jérôme de

Falloise), Hans Jonas (Soufian El Boubsi), l'ami d'une vie qui, lui aussi, a quitté son

pays et qui a retrouvé sa condisciple des cours de Heidegger à New York. Il est là

avec sa femme Eleanore Weiner (Ariane Rousseau), rencontrée quelques années

auparavant à Jérusalem.

Invités aussi, le proche de Blücher, le compositeur et poète Robert David

Winterfeld (Romain David), connu sous le nom de Robert Gilbert pour ses

chansons militantes (La Chanson des chômeurs, 1929) ou de divertissement. Un

groupe d'Allemands loin de leur pays, loin de leur vieille Europe qui vient de

traverser le cauchemar de la Seconde Guerre mondiale. Une Américaine est là

aussi. Brillante romancière et journaliste, très séductrice et engagée de toutes ses

fibres. C'est Mary McCarthy (Aline Mahaux) qui deviendra l'exécutrice

testamentaire de Hannah Arendt.

Ils sont là. Réunis pour le meilleur, eux qui ont affronté le pire. Myriam Saduis et

Valérie Battaglia nous montrent la pensée, la vie. Et les fantômes. Comme un ange

aux ailes duveuteuses paraît Walter Benjamin

(http://www.lefigaro.fr/livres/2007/05/03/03005-20070503ARTFIG90237-

walter_benjamin_l_incompris_capital.php?redirect_premium), qui s'est suicidé

à Portbou le 26 septembre 1940. Benjamin, victime de la puissance de la nuit et

qui, pourtant, comme les étoiles au ciel du théâtre, nous éclaire encore de ses

écrits.

C'est cela, Amor mundi. Une opération magique contre la mort. À la fin surgit une

jeune fille, étudiante qui reprendra le flambeau (Laurie Degand). On n'aura rien

dit de ce grand travail si l'on ne célèbre pas le jeu des sept comédiens et la

sophistication du son (Jean-Luc Plouvier, Christophe Guiraud). Sensibles, sensuels,

rigoureux, ils nous offrent le mystère et la grâce. Dans la partition de Hannah, la

jeune Mathilde Lefèvre est belle, libre. Ressemblante.

Théâtre 95 de Cergy-Pontoise, ce soir à 20h30. Durée: 1h30. Tél.: 01 30 38 11 99.

À Théâtre Océan-Nord, à Bruxelles, du 8 au 19 septembre.

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 17/04/2015. Accédez à sa version PDF en

cliquant ici (http://kiosque.lefigaro.fr/le-figaro/2015-04-17)

(http://plus.lefigaro.fr/page/armelle-heliot)

Armelle Héliot (http://plus.lefigaro.fr/page/armelle-heliot)

Suivre (http://plus.lefigaro.fr/fpservice/follow/membre/81325031242245596367369127435013/60937)

Journaliste

1

/

3

100%