Lire l`article complet

76

La Lettre du Pharmacologue - Volume 17 - n° 3 - mai-juin 2003

LÉGISLATION

a France a ratifié le 25 juin 1980, le pacte internatio-

nal pour les droits civils et politiques, lequel déclare

par son article 7 qu’“Il est interdit de soumettre une

personne sans son libre consentement à une expérimentation

médicale ou scientifique”, assimilant l'attitude contraire à un

acte de torture ou de barbarie.

Dès lors, elle se devait d’inscrire en droit interne des dispositions

tenant compte de cette interdiction, ce qui fut fait par le vote de

la loi 88-1138 du 20 décembre 1988, dite “Huriet-Sérusclat”.

Rappelons qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte,

l’attitude classique des médecins investigateurs français était

de ne pas systématiquement rechercher le consentement spé-

cifique des patients qu’ils engageaient dans un essai clinique.

La raison la plus couramment avancée pour justifier cette abs-

tention était l’inaptitude culturelle et émotionnelle des patients

français à considérer objectivement la situation expérimentale,

la sensibilité latine ne concordant pas avec la préoccupation

d’origine nord-américaine de l’informed consent.

Les investigateurs de l’époque s’accommodaient sans débat de

conscience trop douloureux de l’écart existant entre leur refus du

consentement informé et la recommandation figurant à l’article 9

de la déclaration d’Helsinki (dans sa version de 1983, celle de

Venise) [1],dont ils pensaient de toute façon respecter l’esprit,

sinon la lettre. Ce faisant, ils ne s’estimaient pas moins éthiques

que les autres.

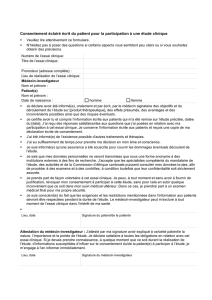

Désormais, l’article L 1122-1 du Code de la santé publique

(CSP) comporte pour tout investigateur l’obligation suivante :

“Préalablement à la réalisation d’une recherche biomédicale

sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de

celle-ci doit être recueilli après que l’investigateur, ou un méde-

cin qui le représente, lui a fait connaître :

– l’objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ;

– les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévi-

sibles, y compris en cas d’arrêt de la recherche avant son terme ;

Recherches biomédicales et difficultés de consentement

Biomedical research and problematic consent

!

J.P. Demarez*

* Faculté de médecine de Saint-Antoine, département de pharmaclogie

clinique, 75012 Paris.

[1] Helsinki/Venise : “In any research on human beings, each potential subject

must be adequately informed of the aims, methods, anticipated benefits and

potential hazards of the study and the discomfort it may entail. He or she

should be informed that he or she is at liberty to abstain from participation in

the study and that he or she is free to withdraw his or her consent to partici-

pation at any time. The doctor should then obtain the subject’s freely given

informed consent, preferably in writing”.

L

RÉSUMÉ.

L’inclusion d’une personne dans une recherche biomédicale passe nécessairement par son consentement préalable, précédé de

l’information adéquate. Dans certaines situations, cette démarche est rendue difficile soit du fait des circonstances (urgence médicale), soit en

raison de l’état civil du patient concerné (mineur), soit, enfin, parce que le malade présente une altération de ses fonctions supérieures

rendant son consentement personnel problématique.

La directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant les bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments, la

loi 88-1138 du 20 décembre 1988, relative à la protection des personnes dans les recherches biomédicales, prévoient le recours au “représen-

tant légal”. Il convient de connaître ce que le droit entend par cette appellation. Il convient également, lorsque le recours au représentant légal

n’est pas possible, ne serait-ce que parce qu’il n’en existe pas, d’éviter les fausses solutions de rechange. La loi s’accorde avec l’opinion publique

pour faire prévaloir l’intérêt des patients sur l’intérêt général ou celui des chercheurs.

Mots-clés :

Recherches biomédicales - Représentant légal - Mineur - Majeur protégé par la loi.

ABSTRACT.

The inclusion of a patient in clinical trial should necessarily come with his/her preliminary consent, preceded by an appropriate

information. In certain situations, this step is made difficult either according to the circumstances (medical emergency) or because of the civil

state of the concerned patient (underage), or, at last, as the patient presents an impairing of his/her intellectual capacity making his personal

consent problematic.

The directive 2001/20/CE on 4th April 2001 concerning the Good Clinical Practice in the pursuit of clinical trials, the law 88-1138 of

20th December 1988 relating to the protection of the people in biomedical research envisage the recourse to the subject’s legally acceptable

representative. It must be understood what that legal term means.

When the recourse to the subject’s legally acceptable representative is not possible, because he does not exist for example, we ought to avoid

false alternative solutions. The law agrees with the public opinion in order to make prevail the interest of the patients on the general interest

or the research’s interest.

Keywords:

Biomedical research - Subject’s legally acceptable representative - Underage - Adult protected by law.

– l’avis du comité mentionné à l’article L 1123-6 ;

– le cas échéant, son inscription dans le fichier national prévu

à l’article L 1124-4.

Il informe la personne dont le consentement est sollicité de

son droit de refuser de participer à une recherche ou de reti-

rer son consentement à tout moment sans encourir aucune

responsabilité.

… Le consentement est donné par écrit ou, en cas d’impossi-

bilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indé-

pendant de l’investigateur et du promoteur.”

L’article 223-8 du Code pénal prévoit des sanctions lourdes :

“Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne

une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consente-

ment libre, éclairé et exprès de l’intéressé, des titulaires de

l’autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les

dispositions du Code de la santé publique est puni de trois

ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche bio-

médicale est pratiquée alors que le consentement a été

retiré”.

Depuis 1988, les malades français se sont révélés à l’usage,

d’une façon générale, aussi capables de s’inscrire dans une

recherche biomédicale de façon volontaire et informée que leurs

homologues anglo-saxons.

Certaines situations particulières restent cependant diffi-

ciles à appréhender : les patients diminués dans leur volonté

et/ou leurs capacités cognitives, les patients en situation

d’urgence.

Le présent article vise à rappeler les textes à prendre en consi-

dération, afin de permettre à l’investigateur confronté à de tels

cas de figure de se déterminer de façon judicieuse.

LES PRINCIPES DÉGAGÉS PAR LA DIRECTIVE 2001/20/CE

DU 4 AVRIL 2001 CONCERNANT LES BONNES PRATIQUES

CLINIQUES DANS LA CONDUITE D’ESSAIS CLINIQUES

DE MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN

Parallèlement aux conditions classiques préalables à la par-

ticipation d’une personne à un essai clinique, et notamment

son consentement “informé” écrit, la directive identifie la

situation particulière “des personnes qui ne sont pas en

mesure de donner leur consentement légal pour participer

à des essais” (considérants 3-4-5). Ainsi considère-t-elle les

enfants et les “autres personnes incapables de donner leur

consentement, comme les malades mentaux, les patients sou-

mis à un traitement psychiatrique, etc.”, cet “etc.” soulignant

le caractère non exhaustif des deux situations spécifique-

ment évoquées dans le texte. Toutefois, l’emploi du mot

“incapable” et la nature des exemples donnés semblent can-

tonner l’exception aux personnes atteintes dans leurs capa-

cités cognitives et/ou leur volonté, et ne pas concerner celles

empêchées momentanément par une situation particulière

n’ayant pas trait à leur état mental.

La participation des enfants et des “incapables” à un essai cli-

nique peut être concrétisée, à la condition, notamment, du

“consentement écrit du représentant légal du patient, donné en

association avec le médecin traitant”. “La notion de repré-

sentant légal”, précise la directive, “renvoie au droit national

en vigueur”.

Consécutivement, dans les définitions figurant à l’article 2-j, le

représentant légal intervient pour exprimer le consentement à

participer à un essai pour une personne qui n’a pas la capacité

de le faire.

L’article 3-2-b précise que “un essai clinique ne peut être entre-

pris que si notamment … le sujet participant à l’essai, ou lorsque

cette personne n’est pas en mesure de donner son consentement

éclairé, son représentant légal, a donné son consentement". Ce

consentement peut “à tout moment être révoqué”. L’article 4,

intitulé “Essai clinique sur les mineurs” rappelle l’intervention

possible d’un représentant légal, de même que l’article 5, rela-

tif aux “essais cliniques sur les incapables majeurs non en

mesure de donner leur consentement légal”.

Ce représentant légal, dont les conditions d’intervention sont

“incapable majeur non en mesure de donner son consentement

légal”, s’appelle, en droit français, un tuteur.

Constatons que la directive européenne ne prend pas en consi-

dération la situation d’urgence.

LES CONDITIONS DU DROIT FRANÇAIS

La loi Huriet-Sérusclat

En matière de “recherches biomédicales”, le Code de la santé

publique dispose, à l’article L 1122-2 : “Lorsqu’une recherche

biomédicale est effectuée sur des mineurs ou des majeurs pro-

tégés par la loi, le consentement doit être donné par les titu-

laires de l’exercice de l’autorité parentale pour les mineurs non

émancipés.

Pour les mineurs ou les majeurs protégés par la loi, le consen-

tement est donné par le représentant légal pour les recherches

avec bénéfice individuel direct ne présentant pas un risque pré-

visible sérieux, et, dans les autres cas, par le représentant légal

autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles.

Le consentement du mineur ou du majeur protégé par la loi

doit également être recherché lorsqu’il est apte à exprimer sa

volonté. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révoca-

tion de son consentement”.

Selon l’article L 1121-6 (CSP) :

“Les mineurs, les majeurs protégés par la loi… ne peuvent être

sollicités pour une recherche biomédicale que si l’on peut en

attendre un bénéfice direct pour leur santé.

Toutefois, les recherches sans bénéfice individuel direct sont

admises si les trois conditions suivantes sont respectées :

– ne présenter aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ;

– être utiles à des personnes présentant les mêmes caractéris-

tiques d’âge et de handicap ;

– ne pouvoir être réalisées autrement”.

La Lettre du Pharmacologue - Volume 17 - n° 3 - mai-juin 2003

77

LÉGISLATION

D’autres catégories de personnes font, à côté des mineurs et

des majeurs protégés par la loi, l’objet d’une individualisation

quant aux mesures de protection relatives au consentement :

"Les personnes hospitalisées sans consentement en vertu des

articles L 3212-1 (CSP) et L 3213-1 (CSP) qui ne peuvent être

incluses dans des recherches biomédicales que s’il en est

attendu un bénéfice majeur et direct pour leur santé à la condi-

tion de résoudre le problème de leur représentation.

Il s’agit, soit des personnes hospitalisées sans leur consente-

ment à la demande d’un tiers (article L 3212-1/CSP), soit de

celles faisant l’objet d’une hospitalisation d’office (article

L3213-1/CSP) par mesure d’autorité de l’État.

Dans le premier cas, la personne est atteinte de troubles men-

taux rendant impossible son consentement, et son état impose

des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en

milieu hospitalier.

Dans le second, la personne concernée présente des troubles

mentaux compromettant l’ordre public ou la sécurité des per-

sonnes (y compris la sienne).

"Les patients en situation d’urgence (article L 1122-1/CSP) :

“En cas de recherches biomédicales à mettre en œuvre dans les

situations d’urgence qui ne permettent pas de recueillir le

consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le

protocole présenté à l’avis du comité consultatif de protection

des personnes peut prévoir que le consentement de cette per-

sonne ne sera pas recherché et que seul sera sollicité celui des

membres de sa famille s’ils sont présents, et, à défaut, l’avis de

la personne de confiance. L’intéressé est informé dès que pos-

sible et son consentement lui est demandé pour la poursuite

éventuelle de cette recherche.”

La loi du 4 mars 2002 a prévu (article 1111-6/CSP), dans les

droits des personnes malades et des usagers du système de santé,

celui pour “toute personne majeure” (de) désigner “une per-

sonne de confiance… qui sera consultée au cas où elle-même

serait hors d’état d’exprimer sa volonté (dans les décisions

concernant sa santé)”.

Cette désignation faite par écrit est révocable à tout moment.

Elle doit être proposée au malade lors de toute hospitalisation

dans un établissement de santé.

Un amendement à la loi Huriet-Sérusclat donne à cette per-

sonne de confiance la mission de donner un avis quant à la pos-

sibilité d’inclure un patient en situation d’urgence dans une

recherche biomédicale, si aucun membre de la famille de ce

patient n’est présent à ce moment-là.

La situation du mineur

Elle est définie par le Code civil (article 388). Depuis 1974,

“un mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point

encore l’âge de 18 ans”. Le mineur peut être émancipé à par-

tir de 16 ans révolus et, dans ce cas, peut accomplir seul les

actes de la vie. Le mineur n’a pas la capacité juridique et doit

être représenté par ses parents, ou, si ceux-ci sont décédés, par

un tuteur. Le mineur représenté par un tuteur est un mineur pro-

tégé par la loi.

Cette représentation s’effectue (très schématiquement, en ne

retenant ici que la filiation légitime et en se bornant à ce qu’il

peut être utile de savoir pour une recherche biomédicale envi-

sagée chez un mineur) :

– Soit par l’administration légale pure et simple exercée en com-

mun par les deux parents.

– Soit par l’administration légale sous contrôle judiciaire pour

l’enfant légitime ou adopté ayant perdu un de ses parents, ou

en cas de séparation ou de divorce (sauf si l’autorité parentale

reste exercée en commun). En cas de décès des deux parents,

une tutelle est mise en place par le juge.

L’autorité parentale a une fonction de protection de l’enfant

dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. À l’égard des tiers de

bonne foi (article L 372-2 du Code civil), chacun des deux

parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul

un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne

de l’enfant.

Dans le domaine médical, cette présomption d’accord ne dé-

passe pas le niveau d’une intervention chirurgicale relativement

bénigne (telle la circoncision thérapeutique, tribunal de Grande

Instance Paris 6 novembre 1973 Gazette du Palais 1975 1.299,

note Barbier), et ne saurait être revendiquée en matière de

recherche biomédicale.

Le droit établit, en matière de minorité, une distinction entre

l’infans,enfant en bas âge, et le mineur doué de raison et de

discernement (dès 12 ans, il est, par exemple, possible de dis-

poser d’un compte ouvert dans certaines banques). La loi

Huriet-Sérusclat prévoit la possibilité, pour le mineur doué de

raison et de discernement, de refuser de participer à une

recherche biomédicale. Ce refus prévaut sur l’éventuelle accep-

tation des parents ou du tuteur.

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades dispose

que le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement des

titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à

prendre, lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour

sauvegarder la santé de la personne mineure, dans le cas où

cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou

des titulaire(s) de l’autorité parentale parce qu’elle ne veut pas

que ses parents connaissent son état de santé.

Une telle disposition ne s’applique pas à la situation d’un

mineur sollicité pour une recherche biomédicale.

La protection des majeurs incapables

L’individu capable est l’individu majeur et maître de ses droits,

capable de tous les actes de la vie civile (article 488 du Code

civil). L’acte est, selon le contexte, soit “tout fait de l’homme”,

soit “l’opération juridique consistant en une manifestation de

la volonté, ayant pour objet et pour effet de produire une consé-

quence juridique”.

L’individu capable, par définition, est apte à comprendre ce

qu’il fait, et se trouve disposer de l’intelligence élémentaire ren-

dant possible un consentement à quelque chose. Les hasards de

la vie peuvent entraîner une altération sensible de ses fonctions

supérieures, obérant sa capacité de discernement, ses facultés

78

La Lettre du Pharmacologue - Volume 17 - n° 3 - mai-juin 2003

LÉGISLATION

de choix, l’expression de sa volonté et sa stabilité décisionnelle.

Cette incapacité acquise peut être plus ou moins étendue, plus

ou moins constante, et nécessiter dans certains cas une protec-

tion légale.

La loi 68-5 du 3 janvier 1968 relative à la protection des inca-

pables majeurs comporte trois régimes différents assurant la

protection juridique patrimoniale des individus majeurs qui, en

raison de leur état mental ou physique, ne peuvent gérer leurs

biens. Il s’agit de sauvegarder dans sa personne ou ses biens

quelqu’un ne pouvant plus pourvoir à ses intérêts de façon auto-

nome. Ces mesures touchent aux intérêts civils des patients sous

le contrôle de l’autorité judiciaire. Elles ont parallèlement une

incidence sur la protection de leur santé. Le tuteur, par exemple,

prend soin de la personne du mineur ou du majeur dans le seul

intérêt de celle-ci, notamment pour tout ce qui est relatif aux

traitements médicaux.

Il intervient si son pupille est susceptible de participer à une

recherche biomédicale. Néanmoins, il n’entre pas dans la fonc-

tion initialement définie pour la tutelle d’avoir à se prononcer

sur de tels enjeux. Aussi le tuteur peut-il en refuser l’exercice,

et se limiter à l’orthodoxie de sa fonction.

Les régimes, du plus léger au plus complet, sont, respective-

ment, la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle.

!La sauvegarde de justice. Elle s’adresse aux patients dont

les facultés intellectuelles ne sont que passagèrement troublées,

aux patients dont l’état mental impose une mesure de protec-

tion immédiate, aux patients encore “capables”, mais suscep-

tibles d’actes juridiques inconsidérés, ces actes pouvant alors

être remis en question, voire annulés.

Lors de la procédure de mise sous tutelle ou curatelle, le juge

peut placer provisoirement une personne sous sauvegarde de

justice, le temps de mettre en place le régime qu’il envisage.

Une mise sous sauvegarde de justice est ouverte par déclara-

tion au procureur de la République, accompagnée d’un certifi-

cat médical établi par un médecin spécialiste. Dès l’enregis-

trement par le procureur de la déclaration, la sauvegarde est

effective.

Elle cesse automatiquement au bout de deux mois, ou dès que

le médecin atteste la disparition des conditions d’ouverture, ou

par radiation par le procureur ou par ouverture d’une curatelle

ou d’une tutelle. Elle peut être renouvelée par périodes semes-

trielles.

!La curatelle. Elle concerne les patients dont les facultés men-

tales sont altérées ou dont les facultés physiques sont défi-

cientes, gênant les actes de la vie civile et nécessitant à la fois

conseils et contrôle (elle vise, en outre, les personnes que la

prodigalité ou l’intempérance menacent de ruine matérielle).

La personne reste autonome pour les actes de la vie courante,

mais dépend du curateur pour les décisions importantes.

Une mise sous curatelle se fait par requête auprès du juge des

tutelles, émanant de la personne elle-même, de son conjoint (sauf

en cas de séparation), des ascendants, descendants, frères et

sœurs, du procureur de la République, voire du juge lui-même.

La requête est accompagnée d’un certificat médical qui a été

établi par un médecin spécialiste inscrit sur une liste spéciale.

L’instruction effectuée par le juge des tutelles fait l’objet d’un

jugement, notifié au requérant et à l’intéressé sauf indication

médicale, et porté sur l’acte de naissance de l’intéressé. Le cura-

teur est le plus souvent un membre de la famille ou, à défaut,

une personne choisie et contrôlée par le juge.

La durée de la curatelle est liée aux causes qui l’ont motivée.

Elle peut se faire par jugement, à la demande d’une personne

habilitée, disposant d’un certificat d’un médecin expert. Elle

peut être ensuite remplacée par une tutelle.

!La tutelle. Elle concerne les personnes dont l’altération des

facultés physiques ou psychiques est suffisamment grave et

habituelle pour que le malade doive être représenté de manière

permanente et continue dans les actes de la vie civile.

La procédure de mise en place est identique à celle de la cura-

telle.

Le tuteur représente la personne dans tous les actes juridiques

de la vie civile, tous ceux passés postérieurement au jugement

de mise sous tutelle par la personne protégée étant nuls. Cette

personne conserve la personnalité juridique, mais sa capacité

juridique est exercée par le tuteur.

Le juge des tutelles peut moduler la tutelle en fonction des cir-

constances (état du patient, ressources, modification de la situa-

tion familiale).

Rappelons l’existence de la “gérance de tutelle”, concernant

une personne sans famille ni proche, dont la situation maté-

rielle très simple ne justifie pas la tutelle complète. Le juge des

tutelles désigne un gérant qui remplira le rôle de tuteur lors de

l’éventualité d’une recherche biomédicale, avec l’autorisation

du juge des tutelles.

Dans ces trois régimes de protection, seul le dernier, la tutelle,

concerne une personne (au sens juridique du terme, c’est-à-dire

apte à être titulaire de droits et assujettie à des obligations) inca-

pable d’exprimer un consentement pour une recherche biomé-

dicale. Dans les autres circonstances, si le mandataire ou le

curateur est prévu pour conseiller et assister la personne dans

les décisions concernant sa santé, c’est la personne elle-même

qui consent. Toutefois, la loi Huriet-Sérusclat dispose, en

contradiction avec le principe même de la curatelle ou de la

sauvegarde de justice, que “pour les majeurs protégés par la

loi, le consentement est donné par le représentant légal”.

La loi prévoit, hors le cas des recherches avec bénéfice indivi-

duel ne présentant pas un risque prévisible sérieux, l’autorisa-

tion du conseil de famille. Il s’agit là d’un organe de la tutelle

des mineurs ou des majeurs incapables présidé par le juge des

tutelles et composé de quatre à six personnes désignées par le

juge parmi celles s’intéressant à l’incapable (ou au mineur),

réglant ses conditions générales de vie et contrôlant la gestion

du tuteur pour les actes les plus graves. Cependant, la personne

majeure protégée peut refuser de participer à une recherche bio-

médicale à laquelle son représentant légal a consenti, et ce refus

prévaut sur l’acceptation.

La Lettre du Pharmacologue - Volume 17 - n° 3 - mai-juin 2003

79

LÉGISLATION

La situation d’urgence

L’urgence, en médecine, peut se définir comme une situation

nécessitant la prise en charge immédiate d’une défaillance vitale

ou d’un phénomène menaçant l’intégrité corporelle.

L’appréciation de la situation d’urgence et du péril imminent

suppose le recours à des critères médicaux objectifs suffisam-

ment établis et incontestables, qu’il appartient aux profession-

nels de connaître et de savoir utiliser.

Elle justifie que le médecin puisse commencer à donner les

soins qu’il juge appropriés sans le consentement explicite du

malade (en situation de pratique médicale) et, a fortiori, sans

le consentement exprès et écrit en cas de recherche biomédi-

cale, soit parce que le patient est en état de détresse limitant ou

empêchant son expression, soit parce que le temps manque pour

les formalités requises.

La rédaction des conditions à réunir pour agir en dehors du

consentement de la personne et l’inclure dans une situation

expérimentale mérite une lecture attentive : il s’agit de “situa-

tions d’urgence qui ne permettent pas de recueillir le consen-

tement préalable”, étant entendu que certaines situations d’ur-

gence peuvent le permettre.

L’éventualité de cette absence de recueil de consentement doit

avoir été prévue par le protocole présenté à l’avis du CCPPRB.

La personne en situation d’urgence n’étant pas en état de

consentir elle-même, l’investigateur doit solliciter le ou les

membre(s) de la famille du patient, s’il en est de présents

au moment de la décision d’inclusion dans le protocole de

recherche biomédicale. La loi donne en cette circonstance

un rôle de protection à un membre de la famille qui n’a,

cependant, pas été mandaté à cet effet par le malade. Cette

mission lui incombe parce que, présent au moment de l’ur-

gence, il est considéré par le législateur comme présumé

s’intéresser au malade, et être à même d’en défendre les

intérêts.

Jusqu’au 4 mars 2002, en l’absence de la famille, l’investiga-

teur pouvait commencer la recherche sans le consentement de

quiconque. Une modification de la loi faite à cette date ajoute

“et, à défaut, l’avis de la personne de confiance”, désignée par

écrit par le malade pour être consultée au cas où il serait hors

d’état d’exprimer sa volonté dans les décisions concernant sa

santé.

Dans son avis n° 58 du 12 juin 1998 relatif au “consentement

éclairé et information des personnes qui se prêtent à des actes

de soin ou de recherche”, le Comité consultatif national

d’éthique remarquait : “À la notion de proche, qui figurait dans

le texte initial de la loi, dite Huriet-Sérusclat, votée en 1988,

est ici substituée celle de membre de la famille. Il est remar-

quable que la loi donne aux membres de la famille la tâche de

consentir à la place d’un malade quand ce malade n’est ni un

mineur, ni un majeur protégé. Les membres de la famille n’ont

pas été mandatés par le malade pour ce faire. Ici un “repré-

sentant désigné par le malade” serait, semble-t-il, un meilleur

interlocuteur pour le médecin”.

Le Comité consultatif national d’éthique a été entendu par le

législateur, et le représentant désigné par le malade introduit

dans la loi sur la protection des personnes dans la recherche

biomédicale. Dorénavant, si aucun membre de la famille n’est

présent pour consentir à la place du malade, il intervient,

“à défaut”, pour émettre un avis. Mais la recherche ne peut

débuter s’il ne donne pas un avis favorable, ou s’il ne peut être

contacté pour se prononcer. Dans les situations d’urgence où,

en l’absence de membre(s) de la famille, le patient n’ayant pas

désigné par écrit au préalable cette personne de confiance, ou

est hors d’état d’en faire mention, il n’est plus possible de mettre

en œuvre la recherche.

DÉSINVOLTURE, FAUX NEZ ET PRÉCAUTIONS INUTILES

La poursuite du progrès médical n’est plus une excuse absolu-

toire aux atteintes aux droits des gens et à la dignité humaine,

et le principe “La fin justifie les moyens” est devenu inaccep-

table.

L’abus de confiance comme la désinvolture en termes de

consentement sont susceptibles de justifier des sanctions

pénales comme disciplinaires. L’investigateur, nécessairement

médecin, selon les dispositions de la loi Huriet-Sérusclat, est

ainsi soumis aux dispositions du Code de déontologie médi-

cale dont au moins trois articles sont à retenir dans la situation

de recherche biomédicale :

"Article 2 “Le médecin, au service de l’individu et de la santé

publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine,

de la personne et de sa dignité.

Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la

mort”.

"Article 15 “Le médecin ne peut participer à des recherches

biomédicales sur les personnes que dans les conditions pré-

vues par la loi ; il doit s’assurer de la régularité et de la per-

tinence de ces recherches ainsi que de l’objectivité de leurs

conclusions.

Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale

en tant qu’investigateur doit veiller à ce que la réalisation de

l’étude n’altère ni la relation de confiance qui le lie au patient,

ni la continuité des soins ”.

"Article 42 “Un médecin appelé à donner des soins à un

mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses

parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consente-

ment. En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints,

le médecin doit donner les soins nécessaires.

Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en

tenir compte dans toute la mesure du possible”.

Le médecin investigateur, dont la loi Huriet-Sérusclat précise

qu’il dirige et surveille la recherche, ne saurait se considérer

comme un simple exécutant d’un protocole technique élaboré

par d’autres. Cet engagement personnel dans la situation de

recherche est particulièrement net lors des processus de sélec-

tion des personnes susceptibles de participer à une recherche

biomédicale (critère d’éligibilité ou d’exclusion), d’informa-

tion et de formulation du consentement.

80

La Lettre du Pharmacologue - Volume 17 - n° 3 - mai-juin 2003

LÉGISLATION

6

6

7

7

1

/

7

100%