essais cliniques en situation d`urgence, ne régressons pas

29

la revue du trombinoscope l Avril 2013

tribunes

La Commission européenne a publié

en juillet 2012 son nouveau projet de

règlement relatif aux essais cliniques

de médicaments à usage humain. Je

soutiens ce projet de règlement, qui se fonde

sur les principes d’harmonisation et de sim-

plification des procédures et qui garantit, dans

le même temps, un haut niveau de protection

des patients et de fiabilité des données.

Il est urgent de réviser la directive

2001/20/CE. En effet, la recherche clinique

européenne se meurt. Elle doit faire face à de

nombreux dysfonctionnements : diminution

de plus de 25% du nombre de demandes

d’essais cliniques entre 2007 et 2011, dimi-

nution du nombre de patients inclus dans

les essais cliniques, tendance croissante à

la délocalisation de la recherche clinique

européenne vers des pays tiers, augmentation

de la charge administrative et des coûts liés à

l’évaluation et à la conduite des essais clini-

ques multicentriques.

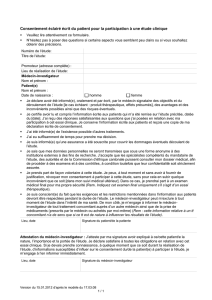

L’une des principales avancées de ce projet

de règlement est la rédaction d’un article

spécifique sur les essais cliniques en situation

d’urgence (article 32 du projet de règlement).

Dans la législation française, ces cas sont

couverts depuis 1988 et repris par la loi Jardé

de 2012, loi qui va même plus loin puisqu’elle

couvre les cas d’urgence « vitale immédiate »

et permet une dérogation supplémentaire. En

droit français, l’article L-1122-1-1 du Code

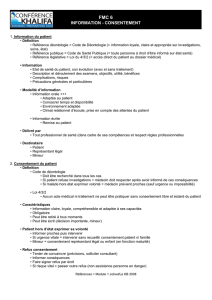

de la santé publique (CSP) dispose qu’il est

obligatoire de recueillir le consentement

préalable libre, éclairé et écrit du patient avant

la conduite de toute recherche biomédicale.

Cependant, l’article L-1122-1-2 prévoit des

dispositions dérogatoires au principe du

consentement préalable pour les essais cli-

niques en situation d’urgence. Il autorise les

médecins à inclure un patient dans un proto-

cole de recherche en situation d’urgence sans

son consentement préalable. En contrepartie,

le législateur a assorti cette dérogation de

plusieurs conditions protectrices.

Les dispositions dérogatoires prévues par

le CSP sont indispensables pour le maintien

de la recherche biomédicale en situation

d’urgence qui ne peut se plier aux règles du

consentement préalable. Il est en pratique

Essais cliniques en situation

d’urgence, ne régressons pas

par Philippe Juvin

Il y a une inadéquation entre la

fenêtre d’inclusion des patients

dans un protocole de recherche

en situation d’urgence souvent

très courte [...] et la procédure

d’information et de recueil du

consentement, nécessairement

plus longue

Philippe JUVIN

quasi impossible de respecter les dispositions

de l’article L-1122-1-1 du CSP, et ce pour

deux raisons principales. Tout d’abord, l’état

des patients qui se trouvent pour la plupart

hors d’état de consentir. En outre, il y a une

inadéquation entre la fenêtre d’inclusion

des patients dans un protocole de recherche

en situation d’urgence souvent très courte

(de quelques minutes à quelques heures

seulement) et la procédure d’information et

de recueil du consentement, nécessairement

plus longue.

À la lecture de l’exposé des motifs, l’ap-

proche du règlement européen semble très

positive pour le maintien de la recherche

clinique européenne en situation d’urgence.

Néanmoins, après une lecture plus approfon-

die, plusieurs dispositions de l’article 32 du

projet de règlement me semblent être problé-

matiques et en complète contradiction avec

les situations d’urgence auxquelles doivent

faire face les investigateurs en réanimation.

En pratique, le maintien de ces dispositions

dans le texte final représenterait un recul

inacceptable pour la France. Je citerai les deux

plus problématiques.

L’article 32.1 b) dispose qu’un essai clinique

en situation d’urgence peut être conduit sans

le consentement préalable du participant si

« aucun représentant légal n’est disponible ».

Or, cette disposition est trop restrictive car elle

ne prend pas en compte les cas d’urgences

vitales immédiates, cas dans lesquels même

lorsque la famille est présente, l’urgence est

telle qu’il est techniquement impossible pour

l’investigateur de solliciter le consentement

de la famille.

L’article 32.1 e) dispose qu’un essai clinique

en situation d’urgence peut être conduit s’il

« comporte un risque minimal, et impose une

contrainte minimale pour le participant ».

Cette disposition est irréaliste. Limiter les

cas de recherches en situation d’urgence à

celles ne comportant qu’un risque minime ne

prend pas en compte les situations concrètes

auxquelles doivent faire face les médecins

en réanimation. Cette disposition exclurait

de façon automatique toutes les recherches

sur des produits innovants. Les médicaments

utilisés dans le cadre de l’urgence sont forcé-

ment associés à des risques plus que minimes,

puisqu’il s’agit de maintenir les fonctions

vitales dans un contexte de défaillance

majeure. Pour ces cas d’urgence, il est indis-

pensable de prendre en compte la balance

risques/bénéfices.

L’enjeu sur les essais cliniques en situation

d’urgence étant de taille, je ferai tout mon

possible, au cours des négociations, pour que

ce projet de règlement s’aligne sur la loi Jardé

de 2012.

1

/

1

100%