DISSERTATION L BRAQUET

Dissertation. Comment les politiques conjoncturelles

européennes peuvent-elle soutenir la croissance dans la

zone euro?

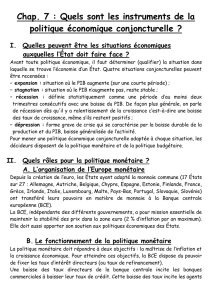

Document 1. L’évolution des taux d’intérêt directeurs de la Banque centrale européenne (BCE)

et de la Réserve fédérale des Etats-Unis (FED)

Source : Banque de France.

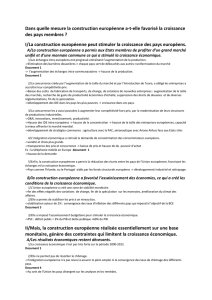

Document 2. La dégradation des finances publiques dans la zone euro depuis 2008.

Soldes publics (en % du PIB) Dettes publiques (en % du

PIB)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Allemagne 0,1 -3,0 -5,5 66,3 73,4 76,5

Autriche -0,5 -3,5 -4,7 62,5 67,5 70,0

Belgique -1,3 -6,0 -4,8 89,6 96,2 101,0

Chypre 0,9 -6,0 -6,0 48,3 58,0 61,0

Espagne -4,2 -11,1 -9,8 39,8 53,2 66,0

Estonie -2,8 -1,7 -2,2 4,6 7,2 10,0

Finlande 4,2 -2,5 -3,6 34,1 43,8 48,0

France -3,3 -7,5 -8,2 67,6 78,1 83,0

Grèce -9,4 -15,4 -8,7 110,3 126,8 120,0

Irlande -7,3 -14,4 -11,6 44,3 66,5 78,0

Italie -2,7 -5,3 -5,0 106,3 116,0 117,0

Luxembourg 3,0 -0,7 -3,9 13,6 14,5 18,0

Malte -4,8 -3,8 -3,9 63,1 68,6 69,0

Pays-Bas 0,6 -5,4 -6,1 58,2 60,8 67,0

Portugal -2,9 -9,3 -8,3 65,3 76,1 86,0

Slovaquie -2,1 -7,9 -5,5 27,8 35,4 41,0

Slovénie -1,8 -5,8 -5,7 22,5 35,4 40,0

Source : Commission européenne.

Document 3.

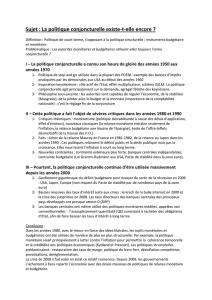

Document 4. Vue d’ensemble sur la conjoncture économique française.

Face à l’aggravation de la crise des dettes souveraines depuis l’été 2011, la réponse des autorités

européennes a été double. D’une part, les États ont cherché à renforcer la soutenabilité de leurs

finances publiques : des plans additionnels de réduction des déficits ont été mis en place en Italie, en

Espagne et en France fin 2011, tandis que le sommet européen du 9 décembre 2011 a réaffirmé

l’engagement des pays de la zone euro en matière de discipline budgétaire. D’autre part, la Banque

Centrale Européenne a intensifié le recours aux mesures non conventionnelles, en mettant en œuvre

deux opérations exceptionnelles de refinancement illimité à échéance de 3 ans, en décembre 2011 et

en février 2012. Par ailleurs, l'accord du 24 février concernant la Grèce a permis la réduction d'au

moins 100 Md€ de la dette du pays. Les tensions financières dans la zone euro se sont par

conséquent apaisées depuis le début d’année 2012. Ainsi, les primes de risque sur les marchés

interbancaires se sont réduites, la volatilité des indices boursiers a fortement diminué et l’écart des

taux des obligations italiennes, espagnoles et françaises avec les obligations allemandes s’est

resserré. Pour autant, les conséquences de la crise survenue à l’été 2011 continueraient d’affecter les

économies européennes d’ici mi-2012. Dans certains pays, la détente observée en début d’année sur

les marchés des obligations souveraines européennes ne s’est, en effet, pas encore transmise aux

conditions de crédit, ce qui limiterait le redémarrage de l’investissement à l’horizon de juin 2012. De

même, les mesures de maîtrise des déficits publics pèseraient sur le revenu des ménages, déjà

fortement affecté par la dégradation du marché du travail et la hausse du prix du pétrole. La

consommation des ménages européens continuerait de reculer au premier semestre (-0,2 % par

trimestre). Dès lors, l’activité reculerait encore légèrement dans la zone euro au premier trimestre

2012 (-0,1 %) avant de se redresser faiblement au deuxième trimestre (+0,1 %). Fortes dispersions

L’évolution d’ensemble masquerait une accentuation des divergences au sein de la zone euro. En

Allemagne, l’activité rebondirait dès le premier trimestre (+0,2 % puis +0,4 % au deuxième trimestre

2012) car les moteurs de la croissance y sont préservés : la consommation des ménages, soutenue

par les revenus salariaux, progresserait sur un rythme modéré et l’investissement des entreprises

redémarrerait à l’horizon de mi-2012. La demande allemande soutiendrait les exportations espagnoles

et italiennes. Mais, dans ces pays, la demande interne resterait très affaiblie et le recul de l’activité se

poursuivrait sur l’ensemble du premier semestre. Source : INSEE, note de conjoncture, mars 2012.

Corrigé. Comment les politiques conjoncturelles

européennes peuvent-elle soutenir la croissance dans la

zone euro?

Introduction.

A l’heure actuelle, les Etats de la zone euro cherchent à concilier la réduction de la dette publique qui

a fortement augmenté sous l’effet de la crise, avec le soutien de la demande globale et de la

croissance du PIB, soit l’augmentation durable de la quantité de richesses produites par l’économie,

seul moyen de redressement efficace et durable des finances publiques. L’efficacité des politiques

monétaire et budgétaire et leur impact dans la réalisation des objectifs des pouvoirs publics

(croissance, plein emploi, stabilité des prix, équilibre du commerce extérieur) font l’objet de vifs débats

chez les économistes. Si, dans la zone euro, les contraintes institutionnelles rendent délicate la mise

en œuvre cohérente de la politique monétaire unique de la Banque centrale européenne (BCE) et des

politiques budgétaires des dix-sept Etats membres de l’Union économique et monétaire (UEM), ces

instruments demeurent indispensables pour lutter contre les crises économiques et éviter la

récession. De quelle manière les politiques monétaires et budgétaires de la zone euro peuvent-elles

stimuler l’activité économique et rapprocher le PIB effectif de son niveau potentiel ? Après avoir

analysé le rôle que pourrait jouer la politique conjoncturelle dans l’accélération de la croissance du

PIB, il s’agira de montrer que celles-ci peuvent se heurter à l’aggravation des déséquilibres

macroéconomiques et à d’importantes contraintes financières.

I. La mobilisation des politiques conjoncturelles peut contribuer à soutenir la croissance dans

la zone euro.

A. La politique monétaire expansionniste peut soutenir le crédit et la croissance.

La politique monétaire définie et mise en œuvre par la Banque centrale européenne (BCE) peut créer

les conditions d’une demande dynamique car la monnaie exerce une influence sur la production réelle

: la réduction du taux d’intérêt directeur incite normalement les banques commerciales à répercuter

cette décision sur leurs propres taux d’intérêt, ce qui favorise la consommation des ménages et

l’investissement productif. Au final, la politique monétaire de la BCE, par son impact sur les taux

d’intérêt, influence la demande dans l’économie, et peut là aussi contribuer à la croissance et au plein

emploi. La politique monétaire est décidée la Banque centrale (généralement indépendante du

pouvoir politique) dont la mission est de réguler la création monétaire. Les banques centrales gèrent

finement la quantité de monnaie en circulation dans l’économie (masse monétaire). Plus la quantité de

monnaie centrale est abondante, et plus les banques vont avoir la possibilité de créer beaucoup de

monnaie, et inversement, quand la banque centrale en restreint l’émission. La Banque centrale doit

fournir les liquidités nécessaires au bon fonctionnement et à la croissance de l’économie tout en

veillant à la stabilité de la monnaie. Le rôle des banques centrales est primordial afin de concilier le

financement des échanges sur les marchés avec la stabilité du pouvoir d’achat de la monnaie.

La récente crise financière a montré que la Banque centrale doit agir rapidement et fortement pour

empêcher une crise de confiance sur le marché monétaire et prévenir un effondrement du crédit

susceptible de paralyser l’économie : en cas de crise de liquidité, la banque centrale doit augmenter

ses prêts aux banques, dans des délais très brefs, sans discrimination ni limites de montant. C’est ce

qu’on appelle la fonction de prêteur en dernier ressort. Dans le document 1 on constate que les

banques centrales européennes et américaines ont rapidement diminué leurs taux d’intérêt directeurs

afin de soutenir le crédit à partir de 2007.

Sur le plan monétaire, la BCE est dotée d’une forte indépendance statutaire dans la zone euro et se

voit confier un objectif prioritaire : maintenir le taux d’inflation à des niveaux proches de 2% à moyen

terme, donc assurer la stabilité des prix. Lors de la création de l’euro, les choix des gouvernements de

la zone euro ont consisté à donner la priorité à la lutte contre l’inflation, la réduction du chômage ne

pouvant provenir d’une relance monétaire. La baisse des taux d’intérêt et l’expansion du crédit ne

stimulent pas l’activité économique (production réelle) mais ne font qu’augmenter le niveau général

des prix.

B. La politique budgétaire de relance peut stimuler la demande globale en période de crise

économique.

Toutes choses égales par ailleurs, pour un même niveau de productivité globale des facteurs et de

croissance potentielle, la politique conjoncturelle demeure un moyen privilégié d’exploiter aux mieux

les capacités de production et d’utiliser toute la force de travail disponible, en luttant contre la

composante « conjoncturelle ») du chômage (liée à une demande insuffisante). La politique

macroéconomique des Etats membres de la zone euro peut permettre de stimuler la consommation

des ménages, et l’investissement des entreprises. La politique conjoncturelle permet de rapprocher la

croissance du PIB effectif de son niveau potentiel. En effet, la croissance du PIB constatée peut être

inférieure à la croissance potentielle de l’économie : la politique budgétaire, en tolérant un déficit

public, peut alors réduire cet écart en stimulant la demande effective (anticipée par les entrepreneurs)

par des mesures d’augmentation des bas revenus dont la propension à consommer est forte, en

revalorisant les revenus de transfert, ou en mettant en œuvre une politique de grands travaux fondée

sur l’investissement public. La politique budgétaire consiste à utiliser le budget de l’Etat pour atteindre

certains objectifs choisis par le gouvernement afin de réguler l’activité, par une action sur les

dépenses publiques et les recettes fiscales, et donc sur la demande globale dans l’économie.

Dans le domaine budgétaire, les Etats ont néanmoins encadré la politique budgétaire par des règles

et une surveillance mutuelle. Dès 1997, le traité d’Amsterdam instaure le Pacte de stabilité et de

croissance (PSC) qui limite le déficit budgétaire des Etats à 3% du PIB et la dette publique à 60% du

PIB pour éviter les dérives traditionnelles de la relance budgétaire parmi lesquelles l’inflation, et le

gonflement de la dette publique,. Ce pacte a été réformé et assoupli en 2005 pour prendre en compte

des « facteurs pertinents » comme les efforts en matière d’innovation, l’aide au développement, etc.

Le Pacte de stabilité et de croissance inclut théoriquement des amendes financières en cas de

dépassement de la norme des 3% et suppose que les Etats membres rendent compte de leurs

politiques budgétaires aux institutions européennes et s’engagent sur un calendrier précis pour

respecter la discipline budgétaire.

L’économie de marché est périodiquement soumise à des crises qui justifient l’intervention de l’Etat

afin de se rapprocher d’une situation de plein emploi des ressources productives. L’Etat a alors une

fonction de stabilisation/régulation de l’activité économique. Mais la régulation conjoncturelle bute sur

d’importantes limites macroéconomiques.

II. L’efficacité des politiques conjoncturelles se heurte à d’importantes contraintes.

A. Les politiques conjoncturelles de relance peuvent se heurter à des déséquilibres

macroéconomiques : inflation et déficit commercial.

La Banque centrale doit fournir les liquidités nécessaires au bon fonctionnement et à la croissance de

l’économie, mais elle doit également veiller à la stabilité de la monnaie. Ainsi, une quantité de

monnaie trop abondante met à la disposition des agents économiques un pouvoir d’achat bien

supérieur à la quantité de biens et services disponibles, ce qui peut alors provoquer une hausse du

niveau général des prix (inflation).

Les politiques budgétaires de relance peuvent aussi provoquer une accélération de l’inflation en

stimulant la demande globale pour une offre globale constante. L’impact du budget sur l’inflation est

ambivalent : un soutien budgétaire peut dans un premier temps entraîner une hausse de la

demande et une hausse de la production et de l’emploi, mais celui-ci peut aussi provoquer des

hausses de salaires qui augmentent les coûts de production et incite les entreprises à relever leurs

prix. Au total, l’ampleur de l’inflation dépend de l’élasticité de l’offre, et des capacités de production

disponibles dans l’économie. Si la demande augmente plus vite que la production, l’inflation

s’accélère.

Par ailleurs, dans une économie ouverte, la relance budgétaire accroît les revenus distribués mais

une partie de ce surcroît de demande se tourne vers les biens et services étrangers et le déficit

commercial se creuse, et nécessite ensuite une politique de rigueur. C’est ce qu’on appelle la

« contrainte extérieure ».

B. La politique conjoncturelle dans la zone euro reste soumise à des contraintes financières.

Pour lutter contre la crise en 2008-2009, et ce que les économistes ont appelé la « Grande

récession » (voir document 3), les Etats membres de la zone euro ont mis en œuvre de vastes plans

de relance budgétaire même si ces mesures ont entraîné une hausse très importante des déficits et

des dettes publiques dans la plupart des pays et en particulier dans les pays développés. Pour éviter

le glissement dans la dépression, les gouvernements ont également dû mettre en place des plans de

sauvetage du système financier massifs. Les dettes privées ont en quelque sorte été transférées aux

Etats puisque la dépense publique s’est substituée à la dépense privée pour soutenir l’activité

économique (et la demande globale).

A ces politiques volontaires se sont ajoutés les effets mécaniques du ralentissement de la croissance

sur les finances publiques : les recettes fiscales ont baissé alors que certaines dépenses se sont

accrues (comme les allocations chômage). Dans le cas français, le déficit public a augmenté de 5

points de PIB entre 2007 et 2010 et le taux d’endettement public (dette publique/PIB) s’est accru de

20 points de PIB sur la même période. Le document 2 montre que la dette publique de la France

exprimée en pourcentage du PIB a fortement augmenté pour passer de 67,6% du PIB à 83% du PIB.

Dans certains pays européens comme la Grèce, l’Italie ou l’Espagne, cette augmentation a conduit à

une véritable crise des dettes publiques et la France, comme peu avant elle les Etats-Unis, a vu la

notation de sa dette abaissée au début de l’année 2012.

A l’heure actuelle les Etats empruntent des capitaux sur les marchés financiers qui surveillent les

politiques conjoncturelles mises en œuvre, ainsi que les capacités de remboursement de chaque Etat

et les risques de défaut de paiement qui pourraient survenir. Les politiques conjoncturelles se heurtent

désormais à la contrainte de la maîtrise de l’endettement public et posent désormais la question de

futures politiques de rigueur. La crise apparaît particulièrement aiguë dans la zone euro où la politique

monétaire est unique mais où les Etats ont conservé l’autonomie de leur politique budgétaire (même

si celle-ci est encadrée par des textes limitant les déficits publics).

Conclusion.

Si la question est controversée, l’efficacité relative de la politique conjoncturelle ne fait guère de doute,

au moins pour lutter contre les crises et éviter la dépression. Depuis 2008, la crise a poussé les Etats

de la zone euro à recourir à la politique conjoncturelle de relance pour soutenir l’activité économique,

et réduire le chômage de masse, au prix d’un endettement public en forte progression, dont le niveau

est désormais préoccupant. Dans une économie mondialisée, la politique de relance se heurte

toutefois à des contraintes importantes et se conçoit davantage dans un cadre européen et non plus

national. Elle doit également se conjuguer à une action sur l’offre productive pour relever le niveau de

la productivité globale des facteurs, seul gage de stimulation durable de la croissance économique à

plus long terme.

1

/

5

100%