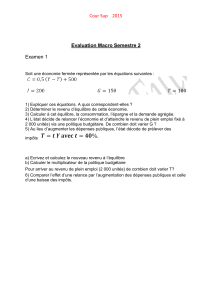

macro COURS

Ce polycopie vise à donner des éléments de cours de macroéconomie. Il s’agit

d’un aperçu très synthétique de l’évolution de la macroéconomie depuis Keynes.

Il met l’accent sur des débats suivants : le dilemme Etat/Marché et la place de

l’Etat dans l’activité économique.

Il demeure entendu qu’il est perfectible et ne peut se substituer au cours dispensé

en Amphithéâtre.

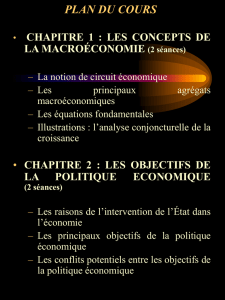

Objet de la macroéconomie

La théorie macroéconomique a pour objectif l’étude des comportements des groupes

d’agents (plutôt que les comportements individuels), l’étude des interactions entre ces groupes

sur les marchés nationaux et l’étude des relations que ces groupes entretiennent avec le reste

du monde.

1- La théorie de Keynes

Avec sa théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936), John

Maynard Keynes est le premier économiste à avoir théorisé la politique budgétaire.

Pour construire sa théorie, Keynes utilise le mécanisme du « multiplicateur

d’investissement » conceptualisé par Kahn en 1931. À l’appui de cette théorie, il démontre les

effets multiplicateurs de la dépense publique.

1-1- Le multiplicateur d’investissement

Le multiplicateur constitue l’une des pierres angulaire de l’analyse keynésienne. Il convient

donc de présenter son principe et son utilisation.

a- Le principe

L’investissement a un effet multiplicateur sur la production nationale et sur l’emploi.

Plus précisément, une augmentation de l’investissement entraine une variation plus que

proportionnelle de la production nationale et, par conséquent, une baisse du chômage.

Le cercle vertueux est le suivant : augmentation des investissements, amélioration des

capacités de production des entreprises, augmentation de la production, accroissement du

revenu des agents économiques, élévation de la demande, nouvelle augmentation de la

production, nouvel accroissement des revenus et renforcement de la demande et ainsi de suite.

Schéma N° 1 : Le cercle vertueux

En effet, l’investissement permet l’augmentation des revenus des agents. Ces revenus

distribués dans l’économie, seront, en partie consommées et en partie épargnés. La partie

consommée des revenus permet d’augmenter la production et donc les revenus distribués. Ces

derniers à leur tour, alimentent la consommation et donc la production.

Au final, une variation de l’investissement ∆I entraine une augmentation du revenu

∆Y suivant la formule suivante : ∆Y = (1/1-c). ∆I

Avec c propension marginale à consommer (0<c<1).

k

f

= (1/1-c) mesure le multiplicateur d’investissement en économie fermée.

Si les agents décident de consommer 80% de leurs revenus (c =0,8), donc k

f

= 5 Ceci

signifie qu’une augmentation de l’investissement de 100 millions entraine une augmentation

du PIB de 500 millions.

b- Utilisation du principe de Keynes

Si l’effet multiplicateur de l’investissement joue pleinement en situation de croissance

économique, il n’en va pas de même en période de récession. Le génie de Keynes va consister

à faire intervenir le moteur de la dépense étatique pour réparer les pannes de croissance.

En effet, lorsque les entrepreneurs sont frileux et qu’ils n’anticipent aucune demande

suffisante (appelée « demande effective » par Keynes) de la part des ménages, ils ne veulent

prendre aucun risque. Le rôle de l’État va consister à réveiller les « esprits animaux » des

entrepreneurs en leur redonnant des perspectives de débouchées.

L’action de l’État pour réparer l’effet multiplicateur de l’investissement peut s’exercer

de quatre manières :

- Augmentation des dépenses publiques, et baisse des recettes publiques.

Relance de l’activité par les dépenses publiques

+ Investissement

+ Demande

+

Production

+ Capacités de production

+revenus des agents

Dépenses accrues

Demande globale

(composante publique)

Hausse de la

production

Hausse de

l’emploi

Hausse des Revenus

et consommation

Hausse de

l’emploi

Demande globale

(composante privée)

Hausse de la

consommation

- Diminution des taux d’intérêt ou stimulation directe du pouvoir d’achat.

Effet de relance par la baisse d’impôts dans l’analyse keynésienne

- La troisième, à savoir la baisse des taux d’intérêt, a pour objet d’augmenter la

quantité de monnaie en circulation pour rendre l’investissement moins onéreux.

- Enfin, la dernière issue pour stimuler l’investissement consisterait à redistribuer du

pouvoir d’achat aux ménages les moins favorisés, lesquels ont une forte propension à

consommer susceptible d’offrir de nouveaux débouchés aux entreprises très rapidement.

c- Les hypothèses posées par Keynes

Keynes émet un certain nombre d’hypothèses pour que le multiplicateur

d’investissement puisse fonctionner : insuffisance de la demande effective, forte élasticité de

l’offre, forte propension à consommer des ménages et absence d’effet d’éviction.

Une précision élémentaire doit être apportée : une fois que le retour au plein emploi

des facteurs est garanti, Keynes estime qu’il faut laisser à nouveau libre cours aux

mécanismes du marché pour assurer une répartition optimale des ressources. La politique

budgétaire n’est qu’une parenthèse qui permet un retour à l’équilibre du marché.

1-2- Le multiplicateur des dépenses publiques

Keynes est convaincu que l’augmentation des dépenses publiques (investissement

public) est le meilleur moyen de relancer l’activité en période de ralentissement économique.

Dans un premier temps, le gouvernement décide d’augmenter les dépenses publiques,

ce qui suppose l’apparition d’un déficit provisoire.

Directement, l’augmentation des dépenses publiques conduit à une augmentation plus

que proportionnelle du produit intérieur brut (PIB). En effet, si l’Etat emprunte, par exemple

Accroissement de

consommation

Hausse du revenu

disponible

Baisse d’impôts

Demande

Consommation

accrue

Accroissement

de production

Hausse de revenus

des ménages

Hausse Demande

travail des firmes

Demande

d’emploi accrue

50 milliards, ce sont 50 milliards supplémentaires qui viennent s’ajouter au revenu du pays et

qui n’auraient jamais été injectés dans le circuit économique sans l’intervention de l’Etat.

Indirectement, cette augmentation du revenu de tous conduit à une augmentation du

revenu disponible de chacun. Les agents économiques vont effectivement bénéficier des 50

milliards que l’Etat vient d’investir. Cette somme permet à l’Etat de passer des commandes

aux entreprises (construction d’écoles, de routes, d’hôpitaux), d’octroyer des prestations

sociales aux ménages, d’accorder des aides publiques aux entreprises, de créer de nouveaux

services publics gratuits, d’embaucher des fonctionnaires… autant dire que l’Etat redistribue

ce qu’il emprunte, et ce, de façon indirecte, sous forme de profits, de salaires ou de services.

Par conséquent, le revenu disponible des agents économiques s’accroit

mécaniquement. La demande intérieure est stimulée. Concrètement, la demande des ménages

(consommation) retrouve sa vigueur et les entreprises dégagent à nouveau les marges

nécessaires (profits) pour investir. Un effet multiplicateur s’exerce alors et le PIB augmente.

Pour répondre à cette hausse de la demande intérieure, les producteurs sont obligés

d’embaucher des salariés supplémentaires, ce qui entraîne une nouvelle création de revenus et

une baisse du chômage.

2- Les théories libérales

2-1- Les classiques

D’après Adam Smith, une intervention minimale de l’Etat est possible pour répondre à

certaines défaillances du marché. D’une part, l’Etat peut intervenir dans les domaines

régaliens pour assurer la défense de la sécurité extérieure (armée) et intérieure (justice et

police). D’autre part, le souverain doit assurer une autre fonction « construire et d’entretenir

certains ouvrages publics et certaines institutions bénéfiques pour la collectivité mais dont la

rentabilité n’est pas assez immédiate pour qu’ils soient pris en charge par le secteur privé » . Il

s’agit des infrastructures (ponts, routes…), nécessaire pour l’exercice de l’activité

commerciale et se préoccuper des questions d’éducation. En effet s’il n’est guère question de

mettre en œuvre une politique budgétaire, le budget de l’Etat est déjà perçu comme un outil de

financement des biens publics que le marché n’est pas capable de fournir.

2-2- Les néoclassiques

L’école néoclassique considère que l’action de l’État, par la politique économique, est

subsidiaire et déterminée par les contraintes du marché. Ce dernier détermine en principe un

équilibre unique et stable et l’État n’intervient que pour réduire les obstacles techniques qui

empêchent la réalisation de l’allocation optimale des ressources (monopoles, effets externes,

biens collectifs purs…).

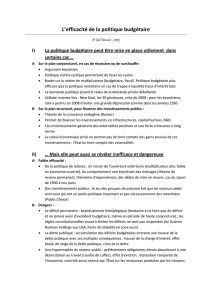

Les néoclassiques ne croient pas en la politique budgétaire conjoncturelle.

L’intervention étatique est totalement contre-indiquée ; il faut laisser le marché des biens et

services agir librement, le retour à l’équilibre se réalisant automatiquement.

2-3- Les monétaristes

Pour les monétaristes, la politique économique doit se cantonner à garantir la stabilité

des prix. Toute politique budgétaire discrétionnaire est nocive pour l’économie nationale ; son

seul effet serait de favoriser l’éviction par l’inflation.

Les auteurs monétaristes, à l’image de Milton Friedman, proposent que l’on conduise

des politiques monétaires réglementaires et que l’on abandonne toute solution budgétaire. La

règle monétaire devra fixer un taux de croissance de la quantité de monnaie en circulation qui

soit en adéquation avec le taux de croissance à long terme de l’économie.

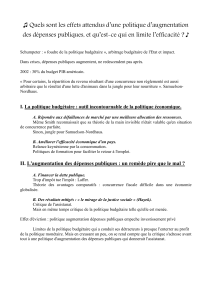

2-4- La nouvelle macroéconomie classique

La contribution de ce courant de pensée à l’évolution du débat autour de la politique

budgétaire est l’apport de Barro avec son « théorème d’équivalence ricardienne » dit aussi

« Théorème Barro-Ricardo ». En effet, Barro R. (1974), en s’appuyant sur les travaux de

Lucas R. sur les anticipations rationnelles et en reprenant l’hypothèse formulée par Ricardo D

en 1817 montre que toute politique budgétaire conjoncturelle est neutre (à court ou à long

terme). En fait Ricardo D. critique le recours au déficit public qui se solde toujours par un

emprunt ou par une augmentation des impôts. La neutralité de la politique budgétaire tient au

fait que les agents économiques, du fait de leur rationalité déjouent « le piège fiscal ».

2-5- L’économie de l’offre et la courbe de Laffer

Après des décennies d’interventionnisme de l’Etat et de son « empiètement » sur les

règles du marché, la fin des années 1970 avait connu l’apparition d’une nouvelle école de

pensée dite « économistes de l’offre ». Le représentant le plus connu de cette école est Laffer

avec la fameuse courbe, à laquelle il a donné son nom. Ces auteurs proposant une faible

intervention de l’Etat qui se matérialise par une faible imposition mais aussi par des

réductions de programmes de dépenses publiques sociales.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%