Utilisation des cathéters intraveineux en oncologie

45

Correspondances en médecine - n° 1, vol. III - janvier/février/mars 2002

DOSSIER

La prise en charge quotidienne des patients

cancéreux s’est considérablement modifiée au

cours de ces dernières années, en raison du

développement de techniques nouvelles per-

mettant, dans de nombreux cas, de réduire la

durée de l’hospitalisation. Un nombre croissant

de patients, ne dépendant plus d’un lieu unique

de traitement, évoluent désormais dans un

réseau de soins. Ce changement des pratiques,

s’il réduit le temps d’exposition au risque d’in-

fection hospitalière, peut rendre plus com-

plexes la surveillance et la prévention des com-

plications liées à l’utilisation des cathéters

veineux centraux.

M

ISEENPLACE DU CATHÉTER

Les risques de veinite et de nécrose liés à la

toxicité des drogues cytotoxiques sur les parois

veineuses et la longueur des traitements sont

autant d’inconvénients qui font poser l’indica-

tion d’une voie veineuse centrale, celle-ci assu-

rant au patient confort et sécu-

rité. La mise en place se fait

sous anesthésie locale, au

bloc opératoire, par un méde-

cin anesthésiste ou un chirur-

gien entraîné, dans les conditions habituelles

d’asepsie chirurgicale. Un contrôle scopique

est nécessaire pour vérifier le positionnement

correct du cathéter dans la veine. L’abord est

jugulaire interne ou sous-clavier, et l’extrémité

interne du cathéter est positionnée dans la

veine cave supérieure. L’extrémité extérieure

peut être de deux types :

!les chambres implantables ou “port-a-cath”

(PAC) : composées d’une chambre métallique

ou plastique sous-cutanée radio-opaque, pla-

cée en thoracique supérieur et reliée à un

cathéter en silicone ou en polyuréthane. Ce

type de cathéter présente plusieurs avantages :

il ne nécessite pas de pansement, le patient est

libre de ses mouvements et peut se doucher ;

!les cathéters tunnellisés : de type Hickman-

Broviac. L’extrémité externe à la peau com-

prend un système de fixation sous la forme d’un

manchon en Dacron®. Ils sont constitués d’une

gomme siliconée radio-opaque.

P

RÉVENTION PRIMAIRE DES COMPLICATIONS

SUR CATHÉTERS

Entretien et utilisation du cathéter

(1, 2)

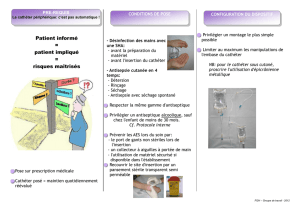

Lors de la mise en place d’une perfusion sur site

implantable, des règles d’asepsie doivent être

adoptées : l’infirmière doit se protéger à l’aide

d’un calot, d’un masque et de gants stériles.

L’aiguille de Huber coudée est mise en place

par une piqûre franche à travers la peau préala-

blement désinfectée avec un antiseptique der-

mique. L’ensemble du dispositif est maintenu

grâce à des compresses stériles, des

Stéristrips®puis un pansement.

La chambre implantable doit

être héparinée toutes les 6 à 8

semaines en cas de non-utili-

sation, le cathéter tunnellisé

tous les mois. Une réfection

du pansement est nécessaire tous les 8 à 10

jours en cas de cathéter tunnellisé.

P

RINCIPALES COMPLICATIONS DES VOIES

VEINEUSES CENTRALES

Infections sur cathéter

Facteurs de risque

La prolongation de la survie des malades d’onco-

hématologie se fait souvent au prix d’une dimi-

nution de leurs défenses immunitaires. Cette

immunodépression associe, pour un même

malade et de façon variable dans le temps, diffé-

rents éléments qui sont autant de facteurs de

risque d’infection nosocomiale. Les uns, liés à la

Utilisation des cathéters

intraveineux en oncologie :

prévention et traitement

des complications

"

"

M. Pailler*

* Hôpital Avicenne,

125, route de Stalingrad, 93000 Bobigny.

En cas de non-utilisation, une

chambre implantable doit être hépa-

rinée toutes les 6 à 8 semaines.

nature du cancer, sont fonction du type de la

tumeur et de son stade évolutif. Les autres, liés

aux conséquences des traitements, sont la ran-

çon du développement des chimiothérapies, des

immunosuppresseurs et de l’usage extensif des

cathéters veineux. Dans tous les cas, l’existence

d’une dénutrition sévère constitue un facteur de

risque supplémentaire.

L’existence d’une voie veineuse centrale multi-

plie par 40 à 100 le risque de survenue d’une

bactériémie chez les malades immunocompé-

tents (3), et par 4 seulement chez les apla-

siques (4). Le risque infectieux varie largement

en fonction du terrain, de l’environnement hos-

pitalier, du type de matériel utilisé, du site ana-

tomique d’insertion de la voie veineuse cen-

trale, de sa durée d’implantation, de ses

modalités d’utilisation. La colonisation se fait,

en général, à partir de la flore cutanée du

malade ou, accidentellement, à partir de la flore

des mains du personnel lors des

soins. La colonisation de la por-

tion intravasculaire du cathéter

à partir d’un foyer infectieux à

distance semble peu fréquente

en oncologie. La dernière décen-

nie a vu la régression des infections à bacilles à

Gram négatif sur cathéter et le développement

rapide des staphylocoques à coagulase néga-

tive, qui constituent désormais les

germes les

plus fréquemment isolés (5). Il s’agit

en règle de

Staphylococcus epidermidis, beaucoup plus

rarement de Staphylococcus saprophyticus,

Staphylococcus hominis, Staphylo-coccus hae-

molyticus (6). Une autre dominante est l’ac-

croissement de l’incidence et de la sévérité des

infections sur cathéter à Staphylococ-cus

aureus, Pseudomonas aeruginosa et à Candida

sp, ainsi que l’émergence d’authentiques septi-

cémies à germes opportunistes tels que

Corynebacterium, Bacillus sp (5).

On distingue deux types d’infections sur cathé-

ters (7) :

–infection locale profonde isolée : évoquée

devant des signes inflammatoires (douleur, cha-

leur, rougeur, parfois du pus) en regard de la loge

d’insertion de la chambre implantable ou sur le

trajet sous-cutané du cathéter. Ce type d’infec-

tion impose le retrait immédiat de la voie vei-

neuse centrale et sa mise en culture ainsi que la

mise en route d’une antibiothérapie par voie

générale probabiliste active sur les staphylo-

coques sensibles à la méthicilline, voire adaptée

au germe isolé ;

–infection liée au cathéter : suspectée devant

de la fièvre avec ou sans frissons parfois asso-

ciée à des signes de choc, en particulier dans

les heures qui suivent la manipulation du

cathéter. Le diagnostic sera confirmé par les

hémocultures quantitatives comparatives pré-

levées en même temps sur le site et en péri-

phérie. La suspicion d’une infection liée au

cathéter impose l’ablation de celui-ci devant

quatre situations :

–signes de choc et absence d’autre infection

évidente ;

–infection locale profonde associée ;

–thrombophlébite septique ;

–voie veineuse non ou plus indispensable.

En même temps, une antibiothérapie probabiliste

visant les staphylocoques sensibles à la méthicil-

line sera débutée. En dehors de ces quatre situa-

tions d’urgence, la voie veineuse peut être mainte-

nue en place sous couverture antibiotique, et une

réévaluation de la situation cli-

nique et bactériologique est

nécessaire à la 48eheure.

L’ablation de la voie veineuse

doit être envisagée en l’ab-

sence d’amélioration clinique

ou de persistance d’hémocultures positives à la 48e

heure, en cas d’isolement de Staphylococcus

aureus, de Pseudomonas aeruginosa, d’Acineto-

bacter sp, de Stenotrophomonas sp, de Bacillus sp,

d’une levure, d’une mycobactérie ou d’une infec-

tion polymicrobienne. Elle est recommandée en cas

d’isolement de certains bacilles Gram négatif viru-

lents comme Klebsiella sp, Entero-bacter sp,

Serratia sp.

En présence d’une infection sur cathéter non

compliquée à staphylocoque coagulase négative

ou à bacilles Gram négatif non virulents, l’infec-

tion peut être traitée cathéter en place. Le traite-

ment antibiotique pourra être administré par voie

systémique ou localement selon la méthode du

verrou antibiotique. Cette méthode consiste à

laisser en place 12 heures par jour la lumière

interne du cathéter infecté avec une forte concen-

tration (100 à 1 000 fois la CMI) d’un antibiotique

adapté au germe. Ce verrouillage est renouvelé

tous les jours pendant 10 à 15 jours (8).

L’efficacité de ce traitement sera contrôlée par

des hémocultures sur cathéter aux 3

e

et 4

e

jours

ainsi que 48 heures après la fin des verrous.

Thrombose sur cathéter

(9)

L’apparition d’une douleur et d’un œdème cer-

vical, scapulaire ou de l’avant-bras doit faire

46

Correspondances en médecine - n° 1, vol. III - janvier/février/mars 2002

dossier

Deux types d’infections sur cathéters :

–locale profonde isolée : retrait

immédiat de la voie veineuse cen-

trale ;

– liée au cathéter : ablation à discuter

47

Correspondances en médecine - n° 1, vol. III - janvier/février/mars 2002

DOSSIER

suspecter une thrombose dans les veines du

membre supérieur où est implanté le cathéter.

L’écho-doppler veineux permet d’en faire le dia-

gnostic, de préciser le siège et l’étendue de la

thrombose. Le traitement repose sur la mise en

place d’une anticoagulation à

doses efficaces par héparines

de bas poids moléculaire

(HBPM). L’ablation du cathé-

ter sera envisagée en l’ab-

sence d’amélioration, voire en

cas d’extension de la thrombose sous HBPM ou

devant un cathéter non fonctionnel. En l’ab-

sence de consensus concernant la durée de

l’anticoagulation, on peut considérer que, si le

contrôle de l’écho-doppler montre une perméa-

bilité des veines du membre supérieur après six

semaines de traitement, l’anticoagulant peut

être interrompu.

Obstruction du cathéter

Elle se manifeste par l’absence de reflux sanguin

et par des difficultés à injecter une solution.

L’opacification du cathéter permet de distinguer

plusieurs étiologies : une mauvaise position du

cathéter, un caillot sanguin formé dans la lumière

ou à l’extrémité inférieure du cathéter, ou des

dépôts de fibrine. Les thromboses formées dans

la lumière ou à l’extrémité du cathéter peuvent

être, dans la majorité des cas, traitées par des

injections d’urokinase (2 500 à 5 000 UI/ml)

laissé en place 30 min à 2 heures) (1).

Extravasation

Elle correspond au passage dans les tissus

sous-cutanés des drogues cytotoxiques. Elle

peut être la conséquence d’une malposition de

l’aiguille de Huber, parfois d’une désadaptation

de la chambre et du cathéter ou d’une fissura-

tion de ce dernier. Il s’agit d’un accident grave.

La prise en charge immédiate nécessite l’arrêt

de la perfusion et l’aspiration de 5 à 10 ml dans

le cathéter afin d’éliminer le maximum de pro-

duit. À l’aide d’une aiguille sous-cutanée, on

aspire autour du cathéter le produit infiltré sous

la peau. On délimitera la zone infiltrée au

crayon pour le suivi. Le patient est adressé en

milieu spécialisé, où une ablation du cathéter

sera envisagée. Cette ablation est nécessaire

en cas de nécrose cutanée secondaire complète

d’une greffe de peau. Les cytotoxiques en cause

sont les anthracyclines, la mitoxantrone, les

alcaloïdes de pervenche, l’actinomycine D et les

sels de platine.

C

ONCLUSION

Il est indispensable que, en plus des progrès

thérapeutiques, les patients puissent bénéfi-

cier des progrès techniques leur offrant une

meilleure qualité de vie. La

mise en place des dispositifs

intraveineux centraux parti-

cipe à cette amélioration de la

qualité de vie. Même si le taux

global de complications est

rare (0,23 pour 1 000 jours d’utilisation pour

Bow) (10), le respect des règles d’asepsie et

d’entretien des cathéters ainsi que la connais-

sance des complications liées à leur usage

devraient en permettre une plus large utilisa-

tion en ambulatoire. "

BIBLIOGRAPHIE

1. Alexander HR. Vascular access and specialized tech-

niques of drug delivery. In : Cancer : principles and prac-

tice of oncology. 725-34. Lippincott-Rave Publishers 1997.

2. Strumm S, Mc Dermed J, Korn A, Joseph C. Improved

methods for venous access : the port-a-cath, a totally

implanted catheter system. J Clin Oncol 1986 ; 4 : 596.

3. Maki DG. Infections due to infusion therapy. In :

Bennett JV, Brachman PS. (eds). Hospital infections. 561-

80, Little Brown and Co, Boston 1986.

4. Pizzo PA. Diagnosis and management of infectious

disease problems in the child with malignant disease. In :

Rubin RH, Young LS (eds). Clinical approach to infection

in the compromised host. 439-66, 2nd edition Plenum

Medical, New York, 1988.

5. Nitenberg G, Antoun S, Escudier B, Leclerq B.

Complications liées aux abords vasculaires centraux.

In : Cordonnier C, Nitenberg G (eds). Les infections

graves en onco-hématologie. 53-73, Masson Paris 1990.

6. Herbrecht R, Liu KL, Fuhrer Y. Les infections à staphy-

locoques à coagulase négative en hématologie. Méd Mal

Infect. 103-8 ; Hors série mars : 1990.

7. Standards, options et recommandations pour la pré-

vention, le diagnostic et le traitement des infections liées

aux voies veineuses en cancérologie. In : Standards,

options et recommandations : infection et cancer. 63-116 ;

John Libbey Eurotext Eds, 1999.

8. Messing B, Thuillier F, Alain S, Peitra-Cohen S.

Traitement par verrou local d’antibiotique des infections

bactériennes liées aux cathéters centraux en nutrition

parentérale. Nutr Clin Metabol 1991 ; 5 : 105-12.

9. Morere JF, Boaziz C, Israel L. Implantable infusion

system and thoracic venous thrombosis. Eur J Cancer

Oncol 1987 ; 19 (31) : 1543.

10. Bow EJ, Kilpatrick MG, Clinch J. Totally implantable

venous accessport systems for patients receiving chemo-

therapy for solid tissue malignancies : a randomized

controlled clinical trial examining the safety costs and

impact of quality of life. J Clin Oncol 1999 ; 17 : 1267-73.

Le risque majeur : l’extravasation.

Arrêt immédiat de la perfusion, aspi-

ration, envoi du patient en milieu spé-

cialisé.

1

/

3

100%