Introduction (Fichier pdf, 383 Ko)

Introduction

À la rencontre de

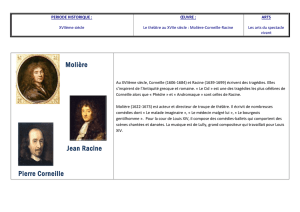

Shakespeare chez Molière

Au Cœur de l’Histoire

La Comédie-Française : un nom tout d’abord, qui se rattache à une nation et

à son histoire. Depuis sa création sous le règne de Louis XIV, bien des batailles

et des tempêtes ont mis son existence en péril. Son fonctionnement très particu-

lier a fait l’objet de réformes et, au l de ces trois derniers siècles, la maison dite

« deMolière » ou encore « La Ruche », bourdonnante de créativité, est devenue

forte de son identité, de ses convictions et de ses conquêtes 1 .

Que l’on assiste aujourd’hui à une représentation place Colette, dans la salle

Richelieu agencée à l’italienne avec dorures et velours damassé, ou dans l’espace

intime du studio-théâtre sous le carrousel du Louvres ou en n dans la salle du

Vieux-Colombier créée en 1913 de facture sobre, on mesure la qualité d’une

programmation foisonnante et la prévalence d’un système institutionnel rigoureux 2 .

Ce qui se passe dans les coulisses du français in ue tant sur la programmation

que sur la réception des spectacles par un public sélectif, avisé et exigeant. Les

administrateurs, les sociétaires et les pensionnaires, de même que les metteurs en

• 1 – On nomme la troupe des Comédiens-Français « la Ruche » car au sein de cette institution,

tout est constamment en e ervescence. Se reporter au cahier d’illustrations pour en voir la symbo-

lisation frappée sur un médaillon.

• 2 – Sur l’Histoire de la Comédie-Française, des ouvrages majeurs ont été publiés et ont

nourri cette introduction, en particulier : Patrick D , La Comédie-Française , Paris, PUF,

coll. « Que sais-je? », n° 2736, 1993 ; Béatrix D , La Comédie-Française , Paris, Hachette, 1960 et

Marie-Agnès J , La Comédie-Française sous l’Occupation , Paris, Tallandier, 1998. En n, la revue

Les Nouveaux Cahiers de la Comédie-Française, dont le numéro hors-série « La Comédie-Française »,

La Comédie-française-L’avant-scène éâtre, Paris, novembre 2009, o re un condensé extrême-

ment clair des principaux rouages de la maison au l de quatre chapitres rédigés par les membres

actifs qui ont côtoyé de près les tréteaux de l’Institution.

« Shakespeare dans la maison de Molière », Estelle Rivier

ISBN 978-2-7535-2066-0 Presses universitaires de Rennes, 2012, www.pur-editions.fr

Shakespeare dans la maison de Molière- 16 -

scène, ont un devoir d’allégeance et d’excellence en cette maison de renommée

devenue internationale au gré des politiques internes. Il n’est pas aisé d’en détenir

les secrets, mais on pressent combien les enjeux y sont disputés avec fougue et

ténacité, comme si un autre spectacle avait lieu à l’arrière-scène. Dans ce que nous

voyons aujourd’hui mis en scène se déploie en ligrane une histoire tricentenaire

qu’il nous importe de parcourir en quelques dates a n d’en mesurer les répercus-

sions sur les esthétiques et les choix de notre époque.

En quelques dates 3

En 1643, l’Illustre théâtre est créé par Jean-Baptiste Poquelin. Les représenta-

tions ont lieu dans la salle du Jeu de Paume , rue Mazarine et quai des Célestins.

Une première représentation devant le roi est donnée en 1658 car l’Illustre théâtre

est devenu « Troupe de Monsieur », le frère de Louis XIV. La Farce du docteur

amoureux est présentée dans la salle des gardes du Louvres. Se succèdent alors

des représentations dans divers lieux tels que l’immense salle du Petit-Bourbon ou

celle du Palais Royal . En 1665, il s’agit désormais de la « Troupe du Roi » ou les

« Comédiens du Roy » qui reçoit une pension annuelle ainsi que des grati cations

pour les représentations données dans les résidences royales 4 . Après la mort de

Molière en 1673, deux troupes, celle des « Tragédiens » du Marais et celle des

« Comédiens » du Palais-Royal fusionnent et s’installent à l’hôtel Guénégaud, rue

Mazarine. On parle alors des Comédiens-Français par opposition aux Comédiens

Italiens qui ont davantage recours aux machines théâtrales. Cultures identitaires

et techniques s’entretiennent de pair. Mais la troupe doit son épaisseur nale

à l’intégration de la troupe de l’hôtel de Bourgogne en 1680. En e et, cette

troupe rivale, dirigée par La orillière dans l’hôtel de Bourgogne, se joint à celle

menée par Charles Varlet de La Grange, dans l’hôtel Guénégaud 5 . Une troupe

unique naît par signature du roi le 21 octobre. Elle compte vingt-sept comédiens

et comédiennes dont Armande Béjart, Paul Poisson ou Jeanne Beauval 6 . Phèdre

et LesCarrossesd’Orléans ouvrent la programmation de la Comédie-Française

• 3 – Voir à ce sujet « La Comédie-Française en quelques dates », « La Comédie-Française »,

Les Nouveaux Cahiers de la Comédie-Française , op. cit. , p. 4-9 et Jean V -B , Naissance et

vie de la Comédie-Française. Histoire anecdotique et critique du éâtre-Français , Paris, Floury, 1945.

• 4 – Claude L , Nicole B , Les Comédiens de Molière . 1920-2002 , Paris, Séguier,

2002, élabore une analyse précise sur cette période. L’ouvrage ancien d’Émile C ,

Les Comédiens du Roy de la Troupe Française pendant les deux derniers siècles , Paris, Champion, 1879,

en o re une approche critique di érente.

• 5 – Cf. « Le dévouement acharné de La Grange », Pierre Notte , « La Troupe », Les Nouveaux

Cahiers de la Comédie-Française , op. cit. , p. 12-13.

• 6 – Cf. Agathe S , « La Société des Comédiens-Français », ibid. , p. 17-27.

« Shakespeare dans la maison de Molière », Estelle Rivier

ISBN 978-2-7535-2066-0 Presses universitaires de Rennes, 2012, www.pur-editions.fr

Introduction - 17 -

le 26 août 1680. Malgré la tutelle royale qui vaut aux comédiens réunis par

un acte d’association une protection et un droit d’exclusivité, la rivalité entre

troupes demeure. Les Comédiens Italiens et le éâtre de la Foire sont leurs prin-

cipaux concurrents. Les représentations sont soumises à la censure, aux caprices

de la Couronne, mais aussi aux divers déménagements. Entre 1680 et 1799, la

troupe connaît pas moins de cinq lieux de représentation : l’hôtel Guénégaud

précédemment cité, la salle des Fossés-Saint-Germain-des-Prés (1689), la salle

des Machines (Palais des Tuileries, 1770), le Théâtre-français du Faubourg

Saint-Germain (1782, l’actuel Théâtre de l’Odéon), enfin, la salle Richelieu

dans la rue du même nom après les tumultes de la Révolution (1799) 7 . Ces

bouleversements externes sont représentatifs des tumultes internes à la troupe

du Français où le répertoire est assujetti aux aléas de la politique du pouvoir en

place et des rivalités nationales. Ainsi, par exemple, pour faire face à la concur-

rence des Comédiens Italiens ou du éâtre de la Foire, le Français qui jusque-là

avait inscrit l’alternance entre comédies et tragédies dans ses principes, valorise

l’œuvre de Voltaire au début du

e siècle et bouleverse les formes classiques

d’interprétation 8. AdrienneLecouvreur ainsi que Mademoiselle Duclos optent

pour un jeu naturel dans des costumes simplifiés. Le répertoire accueille de

nouveaux auteurs tels que Jean-BaptisteGresset, PhilippeNéricault Destouches,

Barthélémy-Christophe Fagan et Pierre-ClaudeNivelle delaChaussée qui instaure

la comédie « larmoyante ». Marivaux entre également à la Comédie-Française en

1720, mais rencontre un échec. Il faudra attendre 1793 avec Les Fausses Con dences

et 1802 avec Le Jeu de l’amour et du hasard avant qu’il n’occupe à son tour une

place de choix. Quant au Mariage de Figaro de Beaumarchais, monté en 1784, il

fait l’objet d’enthousiasme autant que de censure alors que la Révolution gronde.

D’un siècle à l’autre

À la fin du

e siècle, de par son statut de troupe royale, la Comédie-

Française occupe une position plus que délicate. En son sein s’opposent les

monarchistes aux « rouges » que sont François-Joseph Talma, Jean-Henri Dugazon

ou Grandménil, Madame Vestris (épouse de Dugazon) ou Mesdemoiselles de

• 7 – Le Journal de la Comédie-Française 1787-1799 , Noëlle G , Jacqueline R ,

La Comédie aux trois couleurs , préface d’Antoine V , Antony, SIDES/EMPREINTES, 1989,

retrace avec minutie les événements clefs vécus par la troupe du Français en cette période houleuse

les comédiens et leur institution étaient presque autant menacés que la tête des aristocrates.

• 8 – Au sujet de « l’alternance » à la Comédie-Française, voir Noëlle G , « Que joue-t-on

ce soir. L’alternance à la Comédie-Française », Les Nouveaux Cahiers de la Comédie-Française ,

op. cit. , p. 70-85.

« Shakespeare dans la maison de Molière », Estelle Rivier

ISBN 978-2-7535-2066-0 Presses universitaires de Rennes, 2012, www.pur-editions.fr

Shakespeare dans la maison de Molière- 18 -

Garcins et Simon. Ces derniers s’installent rue de Richelieu dans le éâtre de la

République tandis que le Français devient éâtre de la Nation. Talma s’illustre

ainsi tant par ses qualités d’acteur que par sa verve républicaine 9. Notons en

passant que le 26 novembre 1792 paraît à l’a che du éâtre de la République,

Othello , LeMore de Venise , adaptation par Jean-François Ducis de la pièce du

même nom d’un certain William Shakespeare 10. Un premier pont est jeté entre la

France et sa voisine insulaire.

Du fait du scindement de son e ectif, l’ancienne Comédie-Française voit ses

privilèges s’e ondrer. Signi cativement, elle perd sa pension royale. Par ordre du

comité de salut public, la salle à L’Odéon est fermée en 1793, mais les comédiens

sont sauvés in extremis de la guillotine grâce à Charles Hippolyte de Labussière,

lui-même acteur 11. Le 30 mai 1799, les dissensions s’estompent et les deux camps

se réunissent pour reprendre leurs représentations au éâtre-Français, rue de

Richelieu. Talma y gure et instaure un renouveau des conventions de la repré-

sentation. De fait, la révolution a lieu aussi bien hors que dans les murs de cette

troupe désormais cinquantenaire 12.

Sous l’Empire, alors que Napoléon Bonaparte ne cache pas son admiration

pour Talma (il avait noué des liens avec lui pendant la Révolution), le Français

privilégie les œuvres classiques pour lesquelles il rencontre un vif succès grâce au

jeu de Fleury, Dugazon, Dazincourt, M

lle George ou M

lle Duschenois, d’autres

grands noms à l’a che des spectacles. Il faut aussi admettre que la concurrence

est moins vive puisque des vingt-quatre théâtres que comptait la capitale au

e siècle, il n’en reste plus que huit. Le répertoire est néanmoins revu, en

particulier après la mort de Talma en 1826 qui secoue l’Institution. La société

dont les statuts avaient été rétablis et revus dans un nouvel acte de 1804 est sur le

point d’être dissoute, mais le baron Taylor, nommé commissaire royal, fait entrer

de nouveaux auteurs au répertoire : c’est l’avènement du drame romantique 13. Les

• 9 – Plusieurs ouvrages ont été consacrés à ce comédien talentueux : celui, très récent, de Bruno

V , Talma , l’acteur favori de Napoléon I er , Paris, Éditions Pygmalion/Gérard Watelet, 2001 et

celui de Madeleine et Francis A , Talma ou l’histoire au éâtre , Paris, Éditions de Fallois,

2007, qui sert précisément le détail de notre encart en conclusion du présent chapitre.

• 10 – Au sujet de Jean-François Ducis, voir John G , Shakespeare for the Age of Reason ,

Earlier Stage Adaptations of Jean-François Ducis, 1769-1792 , Voltaire Foundation, 1992, ainsi que

PaulA , Jean-François D , Lettres de Jean-François Ducis , Kessinger Publishing, 2009.

• 11 – Employé au bureau de police des Tuileries en 1794, il est horri é par les exécutions en masse

dont il est mis au fait par les dossiers qui parviennent sous ses yeux. Il décide alors de jeter certains

d’entre eux où gurent les noms d’artistes du éâtre-Français.

• 12 – Noëlle G , Jacqueline R , « Agitation dans les rues, sur la salle et sur la

scène », op. cit. , p. 179-188.

• 13 – À ce sujet, on se reportera notamment à l’ouvrage d’Albert S , La Comédie-Française

depuis l’époque romantique. 1825-1984 , Paris, Fischbacher, 1895.

« Shakespeare dans la maison de Molière », Estelle Rivier

ISBN 978-2-7535-2066-0 Presses universitaires de Rennes, 2012, www.pur-editions.fr

Introduction - 19 -

pièces d’Alexandre Dumas, de Victor Hugo, d’Alfred de Vigny déclenchent les

passions jusque dans les années trente. Avec Le More de Venise présenté en 1829,

nouvelle adaptation d’ Othello , le nom d’un auteur français, celui de Vigny cette

fois-ci, est de nouveau associé à celui de Shakespeare. Mais cette œuvre provoque

des débats, à l’instar du Hernani de Victor Hugo présentée l’année suivante et la

tragédie classique reprend le dessus.

Jusqu’alors, selon le décret de Moscou datant de 1812, la gestion de la troupe

était entre les mains d’un directeur (Jousslin de la Salle, Vedel ; Buloz, Lockroy,

Bazenerye se succèdent de 1833 à 1849). Au cœur du siècle, la fonction d’ad-

ministrateur voit le jour : Arsène Houssaye est nommé en 1850, le baron Empis

en 1856 et les Comédiens-Français deviennent troupe ordinaire de l’Empereur.

Le premier rétablit le nom de Comédie-Française et favorise un répertoire contem-

porain. La comédienne Rachel y connaît ses jours de gloire ; son successeur préfère

le théâtre classique 14. Quant à Édouard ierry qui administrera la maison pendant

douze ans (1859-1871), il met la comédie bourgeoise à l’honneur. Dès lors, les

administrateurs marquent de leur empreinte le style de la grande Institution et si

des acteurs de renommée, parmi lesquels Sarah Bernhard ou Mounet-Sully, o rent

des interprétations retentissantes, ce sont aussi les décors somptueux qui attirent

le public de plus en plus dense.

Jules Clarétie est l’administrateur qui passera le flambeau du

e au

e siècle puisqu’il occupera le poste de 1885 à 1913, une longévité louable

quand on connaît les di cultés nancières et matérielles que doit a ronter la

Comédie-Française en cette période : crise boulangiste, incendie du théâtre en

1900 (pérégrinations des comédiens entre l’Opéra, l’Odéon entre autres lieux de

représentation) ; implications politiques de Clarétie (Républicain et Dreyfusard) ;

grève des comédiens quand revient à l’administrateur l’exclusivité des choix de

pièces (le comité de lecture disparaît entre 1901 et 1910 ; Sarah Bernhard quitte

l’Institution). La mission de son successeur, Albert Carré, est donc de restau-

rer discipline et esprit de solidarité au sein de la maison. La Première Guerre

mondiale ne facilite pas cette perspective. Émile Fabre est nommé administrateur

général pendant la durée de la guerre quand Carré sert à son grade de lieutenant

colonel ; certains comédiens tels que Reynal ou Fontaine meurent sur le Front 15.

Le répertoire prend des accents patriotiques et se met en scène au éâtre des

Armées. Après la guerre, Fabre poursuit son mandat quand Carré rejoint l’Opéra

Comique où il o ciait auparavant. Des réformes voient le jour : les sociétaires

sont davantage impliqués dans les choix artistiques et leurs statuts évoluent (il n’y

• 14 – Sylvie C a consacré une étude complète sur la comédienne : Rachel , Paris,

Calmann-Lévy, 1989.

• 15 – Émile M , La Comédie-Française pendant la Guerre. 1914-1917 , Paris, Figuière, 1929.

« Shakespeare dans la maison de Molière », Estelle Rivier

ISBN 978-2-7535-2066-0 Presses universitaires de Rennes, 2012, www.pur-editions.fr

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%