Mélanome de la peau - Réseau Mélanome Ouest

Mélanome de la peau

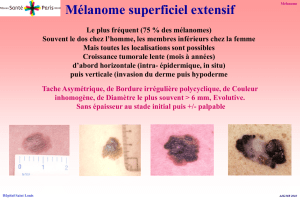

Le mélanome est le plus rare des cancers de la peau

(2 % des cancers cutanés découverts) mais c'est aussi le

plus grave, notamment en cas de diagnostic tardif, en

raison de sa capacité à métastaser [1].

Le principal facteur de risque du mélanome et plus

largement de tous les cancers de la peau est l'exposition

au rayonnement solaire, particulièrement néfaste dans

l'enfance où la peau est très sensible aux ultraviolets. Le

risque de mélanome est aussi fonction du phototype des

individus, plus important chez les personnes à peau claire,

cheveux blonds ou roux et taches de rousseur, qui ne

bronzent pas ou peu. La présence de nombreux grains de

beauté (nævus) constitue également un facteur de risque

[1-3]. Enfin, 10 % des mélanomes surviennent dans un

contexte familial, défini comme la survenue d'au moins trois

mélanomes sur deux générations [4, 5].

La modification des habitudes d’exposition solaire, en lien

avec l'impératif social du bronzage et un mode de vie orienté

vers les activités de plein air, est à l'origine de l'augmenta-

tion importante de l'incidence du mélanome et de la mortali-

té liée à ce cancer depuis les années 50 dans tous les pays

d'Europe, l'Australie et les Etats-Unis [4, 6].

Les taux d’incidence standardisés ont fortement augmenté

en France entre 1980 et 2000, au rythme annuel moyen de

+ 5,9 % chez l’homme et de + 4,3 % chez la femme. Entre

2000 et 2005, la progression a été beaucoup plus modé-

rée, et les projections 2010 montrent une stabilisation des

taux d’incidence pour les deux sexes [7, 8]. Le nombre de

nouveaux cas est estimé à 3 300 chez l’homme et 4 100

chez la femme en 2005 [6].

La mortalité par mélanome a progressé de façon plus

modérée que l’incidence entre 1980 et 2000, avec des

hausses annuelles moyennes de 2,9 % chez l’homme et

de 2,2 % chez la femme. Depuis 2000, la mortalité a eu

tendance à se stabiliser [7, 8]. En 2007, le mélanome de la

peau a été à l’origine du décès de 866 hommes et 666

femmes en France métropolitaine [9].

Le mélanome de la peau est fréquent en Europe, même

si les niveaux d’incidence et de mortalité restent très en

dessous de ceux observés en Australie ou en Nouvelle-

Zélande. Au sein de l'Union européenne, la France

présente des taux d'incidence intermédiaires, entre les

taux élevés du nord de l'Europe et ceux, plus faibles, de

l'Europe du sud [10]. La situation est analogue pour la

mortalité par mélanome, avec toutefois un gradient nord-

sud moins marqué et une position légèrement plus favora-

ble de la France [10].

Le taux de survie relative à 5 ans en France est parmi

les meilleurs d'Europe pour les hommes (83 %), et en

position médiane pour les femmes (88 %) [11].

En France comme dans la plupart des pays, les mélano-

mes sont donc plus fréquents chez la femme, mais leur mor-

talité est plus élevée chez l’homme, ce qui peut s'expliquer

pour partie par un dépistage plus tardif chez ces derniers.

Les personnes atteintes d’un mélanome sont le plus

souvent admises en affection de longue durée (ALD). Entre

2005 et 2007, plus de 6 000 admissions en ALD ont ainsi

été prononcées en moyenne chaque année par les trois

principaux régimes d’assurance maladie [12]. Pour le seul

régime général, le nombre total de personnes en ALD pour

mélanome est estimé à 43 000 en 2009. Ce nombre a

pratiquement doublé en cinq ans [13].

Le traitement du mélanome est dominé par la chirurgie.

A un stade très précoce, il est guéri dans la quasi-totalité

des cas par simple exérèse chirurgicale. En revanche,

l'efficacité des traitements au stade métastatique (radio-

thérapie, chimiothérapie, immunothérapie) demeure

encore très faible avec un espoir dans les années à venir

avec la vaccination et la thérapie cellulaire [14].

Le mélanome a constitué le diagnostic principal de plus

de 12 000 séjours hospitaliers en court séjour en 2007

(hors séances de chimiothérapie et radiothérapie) [15].

L'intérêt du diagnostic précoce de cette tumeur est re-

connu. Son efficacité repose sur la complémentarité de

l'action du patient, du médecin généraliste (ou du méde-

cin du travail), du dermatologue et de l'anatomopatholo-

giste. Les campagnes d'incitation au diagnostic précoce,

développées en France comme dans de nombreux pays,

ont un impact positif mais limité dans le temps. Leur effi-

cacité en termes de diminution de la mortalité n'est pas

encore certaine [2].

La prévention primaire du mélanome reste donc essen-

tielle, par la réduction de l'exposition aux ultraviolets

solaires, au moyen de photo-protecteurs efficaces contre

les UVA et les UVB (indice SPF minimum de 40) mais aussi

aux ultra-violets artificiels, dont les dangers sont mainte-

nant clairement établis. La stabilisation de l'incidence du

mélanome et la baisse de la mortalité en Australie et dans

les pays du nord de l'Europe, probablement en lien avec

les actions massives d'information et de dépistage,

confortent ces orientations [2].

Dans les prochaines décennies, la raréfaction de l'ozone

atmosphérique est susceptible d'augmenter les doses

d'ultraviolets solaires et donc le risque de mélanome [7].

P a y s d e l a L o i r e

La santé observée en Pays de la Loire - 2011 Observatoire régional de la santé

25 mars 2011

Contexte

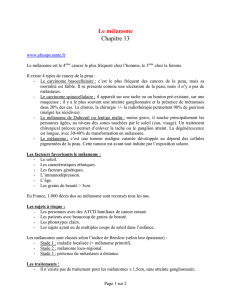

Le nombre de nouveaux cas de mélanome de la peau diagnostiqués en 2005 dans la population régionale est estimé

à 460 (fig. 1). Environ 370 personnes ont été admises en affection de longue durée (ALD) pour cette pathologie en

moyenne chaque année sur la période 2005-2007 par les trois principaux régimes d'assurance maladie [12].

Ce cancer a causé 99 décès de Ligériens en moyenne chaque année entre 2003 et 2007 (fig. 4).

54 % des admissions en ALD et 39 % des décès concernent des moins de 65 ans (fig.4). L'incidence est, comme au

plan national, plus élevée chez les femmes que chez les hommes, mais la situation est inverse pour la mortalité (fig. 5).

L'évolution de l'incidence régionale est analogue à celle observée en France. Après une période de forte croissance

jusqu'en 2000, les taux standardisés régionaux d'incidence se stabilisent chez les femmes, et leur progression est dé-

sormais plus modérée chez les hommes (fig. 5).

En 2005, l'incidence du mélanome de la peau en Pays de la Loire est supérieure d'environ 10 % à la moyenne natio-

nale chez les hommes comme chez les femmes. Chez ces dernières, l'écart région/France, qui atteignait 18 % au début

des année 80 s'est réduit, alors que chez les hommes, il tend plutôt à augmenter (fig. 5).

La mortalité régionale connait des fluctuations importantes, en raison de la faiblesse des effectifs concernés, mais

globalement, elle est aussi supérieure à la moyenne nationale (fig. 5).

Mélanome de la peau

Décès par mélanome de la peau

Pays de la Loire (moyenne 2003-2007)

5

4

Rang régional

La santé observée en Pays de la Loire - 2011 Observatoire régional de la santé 25 mars 2011

3

Pour la période 2003-2007, l'incidence et la

mortalité du mélanome de la peau en Pays de la

Loire sont statistiquement supérieures à la

moyenne nationale chez les hommes comme

chez les femmes [16].

1

Incidence estimée du mélanome de la peau

Pays de la Loire (1980-2005)

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

6

8

10

12

14

Sources : Francim, InVS, Inserm CépiDc, Insee

Standardisation sur la population européenne

Taux standardisés de mortalité : données lissées sur 3 ans

Taux standardisés d'incidence : données annuelles (disponibles tous les 5 ans)

Unité : pour 100 000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

0

1

2

3

MORTALITE

INCIDENCE

Incidence Pays de la Loire Mortalité Pays de la Loire

Incidence France entière Mortalité France métrop.

Evolution des taux standardisés d'incidence estimée et

de mortalité par mélanome de la peau

Pays de la Loire, France (1990-2007)

Définitions et méthode

MM

MMéé

ééllll aa

aann

nnoo

oomm

mmee

ee dd

ddee

ee llll aa

aa pp

ppee

eeaa

aauu

uu : code CIM9 : 172 ; code CIM10 :

C43.

AA

AAffffffffee

eecc

ccttttiiii oo

oonn

nn dd

ddee

ee llll oo

oonn

nngg

gguu

uuee

ee dd

dduu

uurrrréé

ééee

ee (ALD) : voir fiche "Affections

de longue durée".

EE

EEss

ssttttiiii mm

mmaa

aattttiiii oo

oonn

nnss

ss FF

FFrrrraa

aann

nncc

cciiii mm

mm : voir fiche "Ensemble des

cancers".

IIII nn

nncc

cciiii dd

ddee

eenn

nncc

ccee

ee : nombre de nouveaux cas apparus sur une

période donnée.

TT

TTaa

aauu

uuxx

xx ss

ssttttaa

aann

nndd

ddaa

aarrrrdd

ddiiii ss

sséé

éé ee

eetttt iiii nn

nndd

ddiiii cc

ccee

ee cc

ccoo

oomm

mmpp

ppaa

aarrrraa

aattttiiii ffff : voir indicateurs.

Source : Francim, InVS

1. standardisation sur la population européenne

Unité : pour 100 000

< 15 15-2425-3435-4445-5455-6465-7475-8485 et

+

0

5

10

15

20

25

30

35

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee

Unité : pour 100 000

Hommes Femmes âge

Taux d'admission en affection de longue

durée pour mélanome de la peau

selon l'âge et le sexe

Pays de la Loire (moyenne 2005-2007)

Nombre de

nouveaux cas

Taux d'incidence

standardisé 1

1980 Hommes

42 Femmes

89 Hommes

3,4 Femmes

5,9

1985

1990

1995

2000

68

99 125

162

139

175 201

233

5,2

7,0 7,8

9,6

9,0

10,4 11,2

12,2

2005 204 253 11,1 12,3

Source : Inserm CépiDc

* différence avec la France métropolitaine significative au seuil de 5 %

Moins de 65 ans 65 ans et plus Total

ICM

Hommes

Femmes 24

15 29

32 52

47 115 *

121 *

Ensemble

39 60 99 118 *

Taux standardisés d'incidence estimée du mélanome de la peau pour 100 000

8,9 - 10,1

10,2 - 11,7

11,8 - 13,1

13,2 - 15.3

France entière : 11,3

Taux standardisés d'incidence estimée

du mélanome de la peau (2005)

2

Source : Francim, InVS

Standardisation sur la population européenne

Hommes

Femmes

France entière : 10,1

Taux standardisés d'incidence estimée du mélanome de la peau pour 100 000

8,6 - 9,2

9,3 - 10,0

10,1 - 11,1

11,2 - 12,9

Mélanome de la peau

La santé observée en Pays de la Loire - 2011 Observatoire régional de la santé

[1] Halna JM. (1999). Les mélanomes. In

Incidence du

cancer en France : estimations régionales 1985-1995

.

Réseau français des Registres de cancer. pp. 37-39.

[2] HAS. (2006). Stratégie de diagnostic précoce du

mélanome. Recommandations en santé publique.

Rapport d'évaluation. 108 p.

[3] INCa. (2010). Rayonnements ultraviolets et risques

de cancer. 8 p. (Fiches repère).

[4] Grange F. (1995). Mélanomes primitifs multiples et

mélanome familial. Evaluation du risque et mesures de

dépistage. Comment apprécier le risque de développer

un deuxième mélanome chez le malade ? Dans sa

famille ? Faut-il mettre en oeuvre des méthodes

pour les dépister ?

Annales de dermatologie et de

vénéréologie

. vol. 122, n° 5. pp. 365-371.

[5] Green MH. (1999). The genetics of hereditary

melanoma and nevi. 1998 update. Cancer. vol. 86,

n° 8. pp. 1644-1657.

[6] Avril MF, Brodin M, Dreno B

et al

. (2002). Soleil et

peaux : bénéfices, risques et prévention. Ed. Masson.

296 p.

[7] Remontet L, Buemi A, Velten M, Jougla E, Estève J.

(2003). Evolution de l'incidence et de la mortalité par

cancer en France de 1978 à 2000. 217 p.

[8] INCa, InVS, Hospices civils de Lyon. (2010). Projection

de l'incidence et de la mortalité par cancer en France en

2010. Rapport technique. 75 p.

[9] Inserm CépiDc. Bases nationales des causes

médicales de décès 1980-2007, exploitation ORS Pays

de la Loire.

[10] Ferlay J, Shin HR, Bray F

et al

. (2010). Globocan 2008,

Cancer incidence and mortality worldwide. International

agency for research on cancer. [page internet].

http://globocan.iarc.fr

[11] Istituto Superiore di Sanità. Site d'Eurocare. Survival

of cancer patients in Europe.

www.eurocare.it

[12] Cnamts, CCMSA, RSI. Bases nationales des

admissions en affections de longue durée (ALD)

2005-2007, exploitation ORS Pays de la Loire.

[13] Cnamts. Site de l'Assurance maladie.

www.ameli.fr

[14] HAS, INCa. (2008). Guide affection longue durée :

tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique

ou hématopïétique. Mélanome cutané. 32 p.

[15] ATIH. Bases nationales PMSI MCO 2000-2007,

exploitation Drees.

[16] Fnors. Score-Santé. Site commun d'observation

régionale en santé.

www.scoresante.org

S o u r c e s

25 mars 2011

Merci pour leur contribution à

Philippe Pépin, ORS Ile-de-France

R e m e r c i e m e n t s

Etude cofinancée par l'ARS et le Conseil Régional des Pays de la Loire

Réalisation en partenariat avec l'ORS Ile-de-France

1

/

3

100%