Asie du sud et de l`est

L’Asie du Sud et de l’est : les enjeux de la

croissance

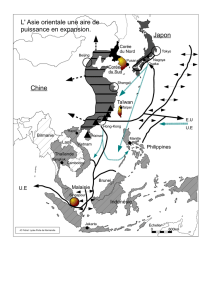

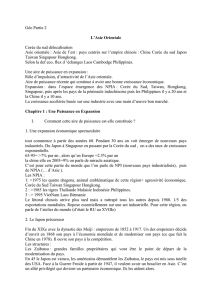

L’Asie du Sud et de l’Est (ce qui exclut l’Asie centrale et la partie orientale de la Russie)

est une aire multipolaire. Elle comporte à côté du Japon, deux nouvelles puissances, la

Chine et l’Inde qui ont émergé depuis la fin du XXème siècle. Nous insisterons

essentiellement sur ces trois puissances majeures sans oublier les nouveaux pays

exportateurs : les dragons, première vague de nouveaux pays industrialisés d’Asie : la

Corée du Sud, Taïwan et Singapour et, plus récemment les bébés tigres, la Thaïlande, la

Malaisie, l’Indonésie, le Viêt-Nam et les Philippines. Enfin l’aire est constituée de pays

plus en marge de la mondialisation (Laos, Cambodge, Myanmar, Bangladesh, Pakistan,

Afghanistan, Corée du Nord).

Nous tenterons d’étudier les liens existants entre population et croissance dans un

espace en développement en nous posant un certain nombre de questions : qu’est ce qui

caractérise l’Asie de la croissance ? Quels sont les bénéficiaires de la croissance ? A

quels défis cette aire continentale est-elle confrontée ? Quelle place pour la Chine et le

Japon en Asie et dans le monde ?

I : La croissance démographique est-elle un potentiel ou un frein pour l’essor

économique des pays asiatiques ?

A : Un foyer de peuplement

Avec plus de 3,5 milliards d’habitants, l’Asie du Sud et de l’Est constitue le principal

foyer de peuplement de la planète et représente plus de la moitié de la population

mondiale. D’après les prévisions de l’ONU, la croissance démographique de la région

devrait rester soutenue jusque vers 2030 avant que ne s’amorce un lent déclin à partir

des années 2050.

Cette perspective régionale est contrastée. Une grande part de la croissance

démographique émanera des pays de l’Asie du Sud tandis que le déclin démographique

commence en Asie de l’Est. Ainsi le Japon a terminé depuis longtemps sa transition

démographique (croissance annuelle moyenne de la population entre 2010 et 2015 de

moins 0,1% avec une fécondité de 1,4 enfant par femme) alors que le Timor oriental

commence à peine la phase B (croissance annuelle moyenne entre 2010 et 2015 de 3% et

une fécondité de 6 enfants par femme). A partir du document ci-dessous vous pouvez

différencier les états dont la population va se stabiliser au cours des décennies à venir et

à l’inverse ceux qui, n’ayant pas achevé leur transition démographique, vont connaître

d’ici 2050 une forte croissance de leur population.

Population en Asie du Sud et de l’Est en 2011 et 2050 en millions de personnes:

Etat

Population 2011

Population 2050

Naissance 2011

Chine 1345 1313 16

Inde 1241 1692 28

Indonésie 238 309 4,5

Pakistan 177 314 5

Bangladesh 151 226 3

Japon 128 95 1

Philippines 96 150 2,5

Vietnam 88 109 1,5

Thaïlande 70 71 1

Myanmar 54 71 1

Corée du Sud 49 42 0,4

L’évolution démographique de l’Asie et du monde est en fait fortement liée à celle des

géants chinois et indien (respectivement 1,35 milliard et 1,25 milliard d’habitants en

2011) soit 37 % de la population mondiale. Désormais lente, la croissance

démographique chinoise devrait être stable vers 2025, date à laquelle, l’Inde, dont la

population continuera de croître jusqu’en 2060, lui ravira le premier rang mondial.

B : La répartition de la population

Sur l’ensemble de l’aire étudiée, les densités sont fortes, entre 300 et 400 habitants par

km². Notons que ces densités sont anciennes y compris en milieu rural (parfois plus de

600 habitants par km²) héritage d’une civilisation hydraulique et rizicole qui nécessite

une main d’œuvre abondante.

Les proverbes anciens de la région montrent l’importance de l’activité rizicole. Selon un

proverbe khmer « on fait le riz avec de l’eau et la guerre avec du riz » dés lors

l’expansionnisme semble procéder du riz. Un autre proverbe dit « le Vietnamien plante

le riz, le Khmer le regarde pousser, le Laotien l’écoute pousser ». Ainsi selon ce proverbe

vietnamien les qualités d’un peuple se mesurent à l’aune de son travail rizicole supposé.

La riziculture a des exigences : la durée et le travail méticuleux, la stabilité politique.

Certains sociologues définissent ce savoir-faire comme une activité industrialisante

(main d’œuvre nombreuse, méticuleuse mais précarité en milieu rural imposant de

compléter les revenus dans une usine).

La répartition de la population est inégale même si dominent de fortes densités. On

observe une forte littoralisation du peuplement (les montagnes sont traditionnellement

délaissées car ce sont des espaces souvent consacrés à d’anciennes croyances religieuses

en particulier en Asie orientale) et une forte urbanisation avec une tendance au

gigantisme, caractère commun de nombreux pays de l’Asie.

Avec un taux d’urbanisation inférieur à 50 % en 2010, l’Asie du Sud et de l’Est est, avec

l’Afrique, une des régions les moins urbanisées du monde. Cependant, actuellement

l’Asie connaît une urbanisation rapide alimentée par d’importants flux d’exode rural.

En 2010, on comptait 42 villes asiatiques parmi les 100 agglomérations urbaines les plus

peuplées au monde. Les projections de l’ONU annoncent un taux d’urbanisation de 65%

en 2050 et c’est en Asie que seront localisés les deux tiers de la croissance urbaine

mondiale d’ici 2020.

Cette transition urbaine s’est effectuée au profit des grandes métropoles. Repérez en

rouge les villes asiatiques ayant plus de 9 millions d’habitants à partir du classement des

plus grandes villes du monde.

1

Tokyo

37 730 064 (2012)

Japon

2

Mexico

23 293 783 (2010)

Mexique

3

Séoul 22 692 652 (2011)

Corée du Sud

4

New York 22 214 083 (2012)

Etats-Unis

5

Mumbai

(Bombay)

21 900 967 (2012)

Inde

6

São Paulo 20 853 705 (2011)

Brésil

7

Manille 19 888 419 (2011)

Philippines

8

Bangkok (Krung

Thep)

18 927 786 (2011)

Thaïlande

9

Delhi 18 916 890 (2012)

Inde

10

Djakarta 18 588 548 (2011)

Indonésie

11

Shanghai

18 572 816 (2012)

Chine

12

Los Angeles 18 081 569 (2012)

Etats-Unis

13

Osaka

-

Kyoto

-

Kobé

17 409 585 (2012)

Japon

14

Le Caire 16 429 199 (2012)

Egypte

15

Kolkata (Calcutta)

15 644 040 (2012)

Inde

16

Moscou

14 837 510 (2012)

Russie

17

Istanbul 14 350 423 (2012)

Turquie

18

Buenos Aires 14 235 106 (2012)

Argentine

19

Téhéran

13 828 365 (2012)

Iran

20

Dacca 13 240 743 (2012)

Bangladesh

21

Karachi 13 205 339 (2012)

Pakistan

22

Gauteng

13 084 543 (2012)

Afrique du Sud

23

Pékin (Beijing) 12 522 839 (2012)

Chine

24

Lagos 12 517 811 (2011)

Nigéria

25

Londres 12 448 448 (2012)

Royaume-Uni

26

Paris 12 161 542 (2012)

France

27

Rio de Janeiro

12 140 906 (2011)

Brésil

28

Ruhr 11 316 429 (2012)

Allemagne

29

Bagdad 10 634 225 (2012)

Irak

30

Kinshasa

10 076 099 (2011)

République démocratique du Congo

31

Chicago 9 729 825 (2012)

Etats-Unis

32

Hong Kong

(Xianggang) 9200000 Chine

Les villes les plus attractives sont sur le littoral. On peut lier les deux phénomènes,

métropolisation et littoralisation sur l’ensemble de la région. Observons le cas de la

Chine avec 43% d’urbains seulement. La situation est paradoxale au regard de

l’ancienneté de la civilisation urbaine chinoise et d’un phénomène urbain récent et

massif (son taux d’urbanisation a doublé au cours de ces 25 dernières années). Il y a un

fort contraste entre urbains et ruraux en Chine :

- L’existence d’un important peuplement rural, il y a encore 40% d’agriculteurs en

Chine souvent parmi les plus pauvres renforçant l’exode rural et la littoralisation de la

population et ce malgré les politiques de contrôle du pouvoir communiste.

- Un monde urbain en profonde mutation avec une modification totale de l’architecture

avec par exemple la destruction de centre villes anciens au profit d’un urbanisme

vertical symbole d’une occidentalisation architecturale.

C: Des comportements démographiques déterminants pour le développement

économique et humain :

Distinguons juste quelques exemples :

- une politique de limitation volontaire des naissances datant de l’après-guerre comme

au Japon basée sur une forte scolarisation, un développement du planning familial, un

meilleur accès à la contraception

- une politique antinataliste rigoureuse voire autoritaire comme à Singapour où les

meilleures écoles sont réservées aux enfants n’ayant qu’un frère ou une sœur. Enfin la

Chine a mis en place la politique démographique la plus contraignante en 1979 avec la

politique de l’enfant unique. A la naissance du premier enfant, les parents reçoivent un

certificat d’enfant unique donnant de nombreux droits : priorité à la crèche, gratuité des

soins et des transports, priorité au logement, priorité à l’embauche….La fécondité est

passée de 6 enfants par femme dans les années 1970 à 1,6 aujourd’hui.

Si cette politique fut très efficace en milieu urbain, elle provoqua en milieu rural un

déséquilibre des sexes au profit des garçons en raison d’une surmortalité liée à

l’infanticide des filles

Rappelons que les assurances sociales (et notamment vieillesse) sont quasi inexistantes

dans les espaces ruraux. De plus, l'épouse entre dans la famille de son mari et s'occupera

de ses beaux-parents et non pas de ses parents biologiques. Ce déséquilibre des sexes

s’observe donc en Chine mais aussi en Inde ou au Vietnam.

Selon le gouvernement chinois, cette politique a permis le contrôle de la population en

évitant la naissance de plus de 400 millions de personnes en 30 ans.

Face au mécontentement grandissant, notamment des nouvelles classes moyennes

urbaines, un assouplissement de la loi fut mis en place en 2002. Depuis cette date, le

versement d'une somme de 510 euros (5000 yuans à rapporter au salaire moyen urbain

de 1200 yuans) permet la naissance légale d'un deuxième enfant. Dans le cas de

naissances illégales, des pénalités sont prévues : amendes et non délivrance du certificat

de l’enfant unique. Sur ce sujet, la fracture sociale est très visible entre les nouveaux

riches qui peuvent payer et les pauvres qui cachent leurs enfants illégaux par peur des

représailles. Enfin la limitation des naissances passe aussi par une limitation des

mariages en allongeant l'âge minimal de 22 ans pour les hommes et de 20 ans pour les

femmes.

La baisse de la fécondité s’explique aussi par d’autres facteurs tels l’émancipation des

femmes urbaines ou encore la volonté d’offrir à ses ou son enfant(s) une vie meilleure

notamment en finançant des études supérieures.

- face au vieillissement. Il est particulièrement avancé au Japon avec 22,6% de plus de

65 ans et l’âge médian le plus avancé du monde dépassant les 42 ans (55 en 2050). En

revanche, le vieillissement est à peine amorcé en Chine avec 8% de plus de 65 ans mais

ces derniers vont rapidement s’accroitre dans les prochaines années passant de 120

millions de plus de 60 ans actuellement à plus de 500 millions en 2050. Les conséquences

de ce vieillissement pose (comme en Europe) de nombreuses questions : sur l’économie,

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%