Stage à la Maison Médicale Jeanne Garnier

Isabelle MONDOU IREB

Etudiante inscrite au PhD en Sciences Biomédicales, option Bioéthique, Université de Montréal

Rapport de stage

et au Doctorat en Ethique Biomédicale, Université Paris V, en cotutelle

Montréal, Avril 2002

Stage à la Maison Médicale Jeanne Garnier

PARIS XVème

du lundi 4 Février au vendredi 29 Mars 2002

Isabelle MONDOU IREB

Etudiante inscrite au PhD en Sciences Biomédicales, option Bioéthique, Université de Montréal

Rapport de stage

et au Doctorat en Ethique Biomédicale, Université Paris V, en cotutelle

Montréal, Avril 2002

Introduction

Je viens d’effectuer un stage d’une durée de huit semaines, en tant que

médecin omnipraticien et étudiante en bioéthique, à la Maison Médicale Jeanne

Garnier (MMJG), spécialisée en soins palliatifs. Cette expérience a été rendue

possible grâce à la bourse que m’a octroyée l’Institut International de Recherche

en Éthique Biomédicale (IREB) et bien entendu grâce à Madame le Docteur Marie-

Sylvie Richard et aux responsables de la MMJG qui m’ont invitée dans ces lieux.

Il m’a été demandé par l’IREB de rédiger un rapport de stage. J’avoue qu’il

m’est difficile de faire part pleinement et en y mettant le ton juste de cette

expérience vécue en unité de soins palliatifs, sans rompre ni la confiance dont m’ont

honorée les soignants et les malades du service, ni la confidentialité que je leur

dois.

Ceci étant dit, je rendrai compte de ce séjour parisien en présentant d’abord

les objectifs et la problématique de ma recherche, de manière un peu plus détaillée

que dans mon dossier de candidature. Ensuite, je décrirai de manière factuelle le

déroulement du stage. Enfin, je témoignerai de mes remarques et de mes

interrogations face à cette expérience, contribuant ainsi, je l’espère, à

l’avancement des connaissances dans le domaine de la recherche en éthique

biomédicale.

Isabelle MONDOU IREB

Etudiante inscrite au PhD en Sciences Biomédicales, option Bioéthique, Université de Montréal

Rapport de stage

et au Doctorat en Ethique Biomédicale, Université Paris V, en cotutelle

Montréal, Avril 2002

Objectifs et Problématique du sujet de recherche

Le concept des soins palliatifs, partisan du «laisser mourir», s’oppose en

principe et en pratique au «faire mourir», à l’euthanasie et au suicide médicalement

assisté. Dans de rares cas, les soins palliatifs s’avèrent insuffisants à soulager

l’extrême souffrance des patients. Quelques uns réclament alors une aide pour

mourir. Et, si certains médecins s’y opposent vigoureusement, d’autres envisagent le

recours à ces pratiques illégales.

Comment comprendre le processus de la prise de décision médicale dans ce

contexte clinique particulier ?

Soins palliatifs : historique

L’accompagnement bénévole des mourants dans des «hospices»1 s’est

professionnalisé, médicalisé, et s’est étendu, dans les années 1960 et sous

l’impulsion de C. Saunders, de l’Angleterre à l’Amérique du Nord. Depuis la création

du St Christopher’s Hospice londonien par C. Saunders (1967), et celle de la

première Unité de Soins Palliatifs hospitalière montréalaise par B. Mount (1974), un

nombre important de services de soins palliatifs a été créé à travers le monde.

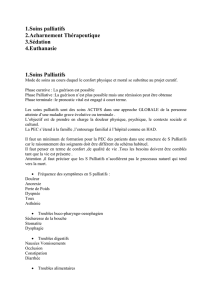

Soins Palliatifs : définition

La définition des soins palliatifs reste sujette à débat, variant d’un

organisme à l’autre et au cours du temps. La définition que donnait en 2000

l’Association Québécoise des Soins Palliatifs est la suivante :

«Ensemble des interventions nécessaires à la personne atteinte d’une maladie dont l’évolution

compromet la survie ainsi qu’à ses proches, afin d’améliorer leur qualité de vie en considérant

les besoins dans toutes leurs dimensions.

1instauré par les Dames du Calvaire (Jeanne Garnier) au XIXème siècle puis les Soeurs de la Charité

(Marie Aikenhead)

Isabelle MONDOU IREB

Etudiante inscrite au PhD en Sciences Biomédicales, option Bioéthique, Université de Montréal

Rapport de stage

et au Doctorat en Ethique Biomédicale, Université Paris V, en cotutelle

Montréal, Avril 2002

Les soins palliatifs reconnaissent [entre autres] :

- La très grande valeur de la vie et le caractère naturel de la mort2 ...»

Soins palliatifs : caractéristiques

Des définitions données par les associations de soins palliatifs canadienne,

québécoise, française et l'O.M.S depuis les années 1970 ressortent les

caractéristiques principales de ce type de soins, et l’évolution de ces dernières : Ce

sont des soins actifs et globaux, intéressant la personne malade dans son ensemble

somatique, psychologique, social et spirituel. D’abord réservés aux patients atteints

de cancer en phase terminale, ils étendent leurs indications non seulement à

plusieurs maladies incurables parfois chroniques3, mais aussi dès le diagnostic de la

maladie et jusqu’à la mort, ce qui implique la diffusion de leur approche dans tous

les champs de la médecine. Leur objectif est le soulagement de la «douleur totale»

du malade pour améliorer sa qualité de vie. Ils sont organisés autour d’une équipe

interdisciplinaire et se passent à domicile ou en institution. Leur philosophie

s’intéresse au bien-mourir et s’oppose en principe à toute action qui pourrait

retarder ou «provoquer intentionnellement la mort».

Soins palliatifs : éthique clinique

Pour certains, les soins palliatifs sont revendiqués comme position éthique4,

mettant en oeuvre une certaine conception de la vie. Il s’agit pour eux, soignants et

accompagnants au sens large, de mettre en pratique la philosophie des soins

palliatifs, et d’«être simplement humains». Ainsi, le concept de douleur totale

suscite la prise en compte des multiples dimensions de la personne. La

reconnaissance du caractère singulier de chacun incite au respect de l’altérité. La

relation à l’autre devient primordiale, d’où, en pratique clinique, le souci permanent

de maintenir le malade en état de conscience. D’ailleurs, si l’éthique des soins

palliatifs est souvent perçue comme éthique du prendre soin, éthique de la

compassion et de la sollicitude, elle est aussi considérée comme une éthique

relationnelle. La communication entre les soignants et le patient, mais aussi avec les

proches, est au centre de l’activité palliative. L’union de tous les acteurs de soins

palliatifs en une véritable «communauté de soins», reflète l’engagement de chacun

2Rapport Lambert - Lecomte, sur l’état de situation des soins palliatifs au Québec, pour l’AQSP (en

processus d’évaluation auprès de ses membres), 2000

3maladies neurodégénératives, SIDA, cardiopathies ou pneumopathies sévères, polypathologies du

grand âge, etc...

Isabelle MONDOU IREB

Etudiante inscrite au PhD en Sciences Biomédicales, option Bioéthique, Université de Montréal

Rapport de stage

et au Doctorat en Ethique Biomédicale, Université Paris V, en cotutelle

Montréal, Avril 2002

au service de l’idéal commun.

L’éthique clinique impose aux soignants, une réflexion permanente sur les

problèmes rencontrés dans la pratique médicale. En soins palliatifs, l’éthique

médicale prévaut dans son intégralité, mais elle incite à la remise en question de

l’attitude médicale, à une «conversion intérieure», devant l’aggravation inéluctable

de la maladie : la qualité de vie prime sur sa durée. Les soins palliatifs choisissent

de laisser mourir (ne pas initier voire interrompre les traitements qui prolongent

l’agonie) plutôt que de faire mourir (pratiquer l’euthanasie ou l’aide au suicide).

Quand laisser mourir ? Devant le refus, la disproportion, ou l’inanité d’un traitement

? Comment laisser mourir ? En soulageant parfois au risque d'entraîner la mort, ou

en suscitant l’inconscience du malade ? Où laisser mourir ? À domicile ou à l’hôpital

? Pourquoi laisser mourir ? Peut-on être certain de l’inutilité du traitement curatif

? A-t-on réellement épuisé toutes les ressources médicales ? Et puis que répondre,

et comment répondre à la demande de mourir d’un patient en grande souffrance ?

Autant de questions qui rendent la prise de décision difficile et qui mettent en jeu

la responsabilité du médecin.

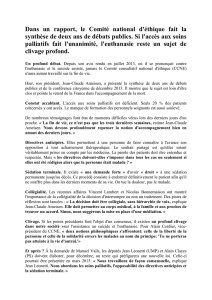

Problématique

Longtemps, les soins palliatifs ont eu la réputation de soulager toutes les

douleurs en fin de vie et promettaient une mort paisible et sans souffrance. Il

s’avère que parfois une prise en charge adaptée se révèle impuissante à offrir une

fin de vie supportable4. Parmi les patients en extrême souffrance, un certain

nombre, estimant avoir perdu toute qualité de vie, demande de façon rationnelle et

récurrente une aide pour mourir5 6. Parmi eux, la douleur n’est pas le plus

fréquemment en cause7, mais plutôt une souffrance globale, un délabrement

physique et moral à l’origine d’un sentiment complexe de perte de dignité, de

limitation de soi et de lassitude de vivre.

4Sobel, R., «The Myth of the Control of Suffering»,

Journal of Medical Humanities

, vol. 17, n*4,

1996

5D’après Deleuze Y., Van Oost C., «Aliquando mederi saepe cedare semper consolare. Faut-il

légiférer dans le domaine de l’euthanasie ?»,

Ethica Clinica

, La mort médicalisée, 1998, n*9, p. 36-38

6Byock, I. R., Consciously Walking the Fine Line : Thoughts on a Hospice Response to Assisted

Suicide and Euthanasia»,

Journal of Palliative Care

, 1993, vol.3, n*9, p.25-28

7Natali F., Décisions en fin de vie, l’euthanasie en question,

Soins

, n*647, juillet-août 2000, p. 42-47

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%