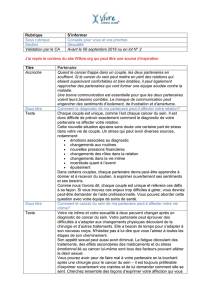

Le sevrage - Ashtarout

154

ﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋ ﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋ

e-mail : ashtaroutte@yahoo.com

’Ashtaroût

Cahier hors-série n° 6 (décembre 2005) ~ Matriochkas & autres Lolitas / La Chambre des enfants, pp. 154-166

ISSN 1727-2009

Melanie Klein

(1936)

Le sevrage

MELANIE KLEIN (1936) : « Weaning », repris in The

Writings of Melanie Klein, vol. I, 1975, pp. 290-305, et note

explicative pp. 434-435.

Traduction française établie par Sandra Azar, revue

avec Amine Azar & rewritée avec Laurence Klein. On y a

surtout cherché la simplicité et l’élégance. La segmentation,

les titres et les inter-titres sont le fait de la rédaction. On a

également ajouté quelques notes et une bibliographie.

I. Le cadre théorique

1. La première gratification

2. L’activité mentale la plus primitive

3. Projection & introjection

4. Objets partiels & objet total

5. Stimuli & premières coordinations corporelles

6. « Bon » & « mauvais » sein

7. Le sadisme

8. La culpabilité

9. Réparation & cadeaux

10. Phantasme & réalité

II. Le sevrage

11. Perte, frustration & privation

12. La petite Rita

III. La mère suffisamment bonne

13. Un bon contact

14. Patience & compréhension

15. L’intervalle entre les prises alimentaires

16. L’usage de la tétine

17. Sevrage du pouce & masturbation

18. L’apprentissage de la propreté

19. Le nursage

20. Favoriser l’autonomie de l’enfant

21. Ne pas chercher à accélérer sa croissance

22. Développement sexuel & séduction

23. Faire dormir le bébé dans sa chambre

24. Comment pratiquer le sevrage du sein

25. Les bébés n’ayant pas été allaités

26. Sur l’échec d’une adaptation véritable

27. « Weaning from » & « weaning to »

NOTE EXPLICATIVE

des éditeurs anglais

Il s’agit ici de la contribution de Melanie Klein à

un cycle de conférences publiques données par des

psychanalystes. Cette série de conférences a été pub-

liée en 1936 dans un petit livre Sur la Manière d’élever

les enfants (On Bringing up children). En 1952, lors de la

parution de la seconde édition, Melanie Klein a ajou-

té une préface et une postface.

Initialement, dans « Les principes psychologiques de

l’analyse précoce » (1926), Melanie Klein avait décrit le

sevrage comme un traumatisme inaugurant le com-

plexe d’Œdipe, considérant que la frustration infligée

par la mère nourricière détournait l’enfant d’elle et le

tournait vers son père. Plus tard, dans son étude inti-

tulée « Une contribution à la psychogenèse des états maniaco-

dépressifs » (1935), étude où elle a exposé sa théorie

subséquente sur la position dépressive, elle a éclairé le

sevrage différemment. Le sevrage est alors défini

comme étant par excellence la perte totale du premier

bon objet externe de l’enfant, perte qui porterait à

leur apogée les émotions et les conflits de la position

dépressive. En même temps, le sevrage, s’il était réus-

si, donnerait un élan positif à l’acceptation de subs-

tituts et à la découverte de sources de gratification

plus larges.

De ces nouvelles conceptions, Melanie Klein

donne une présentation vivante et dépourvue de

technicité et, comme il convient à un guide pratique

pour élever les enfants, elle y inclut des conseils

psychologiques sur les problèmes de l’éducation des

tout petits. Elle compare brièvement le sein et le

biberon, sujet qu’elle aborde de manière plus appro-

fondie dans la première note de son étude « En obser-

vant le comportement de jeunes enfants » (1952). Dans la

deuxième elle revient encore au thème du sevrage.

155

I.

Le cadre théorique

La première

gratification

La découverte par Freud de l’existence d’une par-

tie inconsciente de l’esprit dont le noyau est

formé dans l’enfance la plus précoce est l’une des

découvertes les plus fondamentales et les plus pro-

fondes jamais faites dans l’histoire de l’humanité.

C’est ainsi que les sentiments et les phantasmes

1

infantiles laissent leurs marques sur l’esprit, marques

indélébiles qui sont emmagasinées, demeurant actives

et exerçant une influence continue et puissante sur la

vie émotionnelle et intellectuelle de l’individu. Les

sentiments les plus précoces sont éprouvés en liaison

avec des stimuli extérieurs et intérieurs. La première

gratification que l’enfant retire du monde extérieur

est la satisfaction éprouvée à être nourri. La psycha-

nalyse a montré que seulement une partie de cette

satisfaction procède de l’allègement de la faim et

qu’une autre partie, non moins importante, procède

du plaisir que le bébé éprouve quand sa bouche est

stimulée par la succion du sein de sa mère. Cette gra-

tification est une partie essentielle de la sexualité in-

fantile, et de fait c’est même son expression initiale.

Le plaisir est aussi éprouvé lorsque le lait chaud coule

le long de la gorge et remplit l’estomac.

L’activité mentale

la plus primitive

Le bébé réagit aux stimuli déplaisants, et à la

frustration de son plaisir, par des sentiments de

haine et d’agression. Ces sentiments de haine sont

dirigés contre les mêmes objets que ceux du plaisir, à

savoir les seins de la mère. Le travail psychanalytique

a montré que les bébés âgés de quelques mois seule-

ment s’adonnent déjà à la construction de phantas-

mes. Je crois qu’il s’agit là de l’activité mentale la plus

primitive et que les phantasmes existent dans l’esprit

de l’enfant presque dès la naissance. Il semblerait que

des phantasmes répondent immédiatement à chaque

stimulus que l’enfant reçoit. Aux stimuli déplaisants,

1

[Orthographe kleinienne signifiant qu’il s’agit d’un fantasme in-

conscient.] (NdT)

y compris la simple frustration, répondent des phan-

tasmes d’un genre agressif ; aux stimuli gratifiants,

ceux centrés sur le plaisir.

Projection

& introjection

Comme je l’ai déjà dit, l’objet de tous ces phan-

tasmes est, en premier lieu, le sein de la mère. Il

peut paraître curieux que l’intérêt très minime dont

dispose le tout petit enfant soit restreint à une partie

seulement de la personne plutôt qu’à sa totalité. Il

faut garder à l’esprit qu’à ce stade l’enfant n’a qu’une

capacité de perception extrêmement peu développée,

au physique comme au mental, et le fait le plus

important est qu’il n’est concerné que par l’obtention

ou par la privation d’une gratification immédiate.

Freud a dénommé cela le « principe de plaisir-

déplaisir ». Ainsi, le sein de la mère qui donne ou

refuse la gratification devient dans l’esprit de l’enfant

imprégné des caractéristiques du bien et du mal. Par

conséquent, ce qu’on pourrait nommer le « bon » sein

devient le prototype de ce qui est ressenti tout au

long de la vie comme bon et bienfaisant, alors que le

« mauvais » sein tient lieu de tout ce qui est mal et

persécuteur. La raison en est que, lorsque l’enfant

tourne sa haine contre le sein rejetant ou « mauvais »,

il attribue au sein lui-même toute sa propre haine

active contre lui Ŕ ce processus est appelé projection.

Mais il y a un autre processus de grande impor-

tance se déroulant parallèlement et que l’on nomme

introjection. Ce terme définit l’activité mentale par

laquelle l’enfant, dans son phantasme, prend à l’inté-

rieur de lui-même tout ce qu’il perçoit dans le monde

extérieur. Nous savons qu’à ce stade l’enfant reçoit sa

satisfaction principale par l’intermédiaire de la bou-

che, qui devient de ce fait le canal principal par lequel

l’enfant prend à l’intérieur de lui-même non seule-

ment sa nourriture, mais aussi, dans son phantasme,

le monde qui lui est extérieur. Ce n’est pas seulement

la bouche, mais jusqu’à un certain point le corps tout

entier avec tous ses sens et toutes ses fonctions, qui

accomplit ce processus de « prendre à l’intérieur de

soi ». Ŕ Par exemple, l’enfant prend en soi en respi-

rant, prend en soi à travers les yeux, les oreilles, le

toucher, etc. Au début, le sein de la mère est son

constant objet de désir, et par conséquent la première

1

2

3

156

chose à être introjectée. Dans son phantasme l’enfant

suce le sein à l’intérieur de lui, le mâche et l’avale.

Ainsi, il ressent qu’il l’a effectivement pris à l’intérieur

de lui, qu’il possède le sein de sa mère en lui-même

avec ses bons et ses mauvais aspects.

Objets partiels

& objet total

La concentration et l’attachement de l’enfant à

une partie seulement de la personne sont caracté-

ristiques de cette étape précoce du développement, et

rendent compte en grande partie de la nature phan-

tastique

1

et irréelle de sa relation à toute chose, par

exemple, à des parties de son propre corps, aux gens,

aux objets inanimés, à toutes ces choses qui sont bien

sûr au début seulement perçues faiblement. Dans les

deux ou trois premiers mois de la vie de l’enfant, son

monde objectal pourrait être décrit comme constitué

de portions gratifiantes, hostiles ou persécutives, du

monde réel. C’est environ à cet âge qu’il commence à

voir sa mère et les autres autour de lui comme des

« personnes entières ». La perception réaliste qu’il a

d’elle (et d’eux) se développe progressivement pen-

dant qu’il relie le visage de sa mère qui le regarde avec

les mains qui le caressent et avec le sein qui le satis-

fait. La faculté de percevoir « des touts », (une fois

qu’il est parvenu à éprouver du plaisir pour des per-

sonnes entières en qui il se met à avoir confiance),

s’étend au monde extérieur au-delà de la mère.

Stimuli& premières

coordinations corporelles

À ce moment-là, d’autres changements ont égale-

ment lieu chez l’enfant. Lorsque le bébé est âgé de

quelques semaines, on peut observer qu’il commence

vraiment à apprécier certains moments de sa vie

éveillée. Et, si l’on en juge d’après les apparences, il y

a des moments où il se sent vraiment heureux. Il

semble qu’à cet âge les stimuli localisés trop puissants

diminuent (au début, par exemple, la défécation est

souvent ressentie comme déplaisante), et une meil-

leure coordination commence à s’établir dans l’exer-

cice des différentes fonctions corporelles, Ŕ ce qui

entraîne non seulement une meilleure adaptation

1

[Orthographe kleinienne signifiant qu’il s’agit d’un fantastique

issu de l’inconscient.] (NdT)

physique mais aussi une meilleure adaptation mentale

aux stimuli externes et internes. On suppose que les

stimuli ressentis au début comme étant douloureux,

cessent de l’être et que certains d’entre eux sont

même devenus agréables. Le fait que l’absence de sti-

muli puisse alors être ressentie comme un plaisir en

soi, indique que l’enfant n’est plus trop gouverné par

des sensations douloureuses provoquées par des

stimuli déplaisants, ni aussi avide de stimuli agréables

associés à la gratification immédiate et complète pro-

curée par l’ingestion de nourriture. Sa meilleure adap-

tation aux stimuli rend la nécessité d’une satisfaction

immédiate et forte moins urgente

2

.

Je me suis référée aux premiers phantasmes et

aux premières peurs de persécution liés aux seins

hostiles, et j’ai expliqué comment ils sont connectés à

la relation d’objet phantasmatique du tout petit en-

fant. Les premières expériences que l’enfant fait des

stimuli douloureux externes et internes fournissent

une base à la constitution de phantasmes concernant

des objets hostiles externes et internes, et contribuent

largement à leur construction

3

.

« Bon » &

« mauvais »sein

Durant l’étape la plus précoce du développement

mental chaque stimulus déplaisant est apparem-

ment relié dans le phantasme du bébé au sein hostile

ou rejetant. Inversement, chaque stimulus agréable

est en relation au « bon » sein gratifiant. Il semble que

nous ayons ici deux cercles, l’un bienveillant, l’autre

malveillant, tous les deux fondés sur l’interaction de

facteurs externes (environnementaux) et internes

(psychiques). Ainsi, la force des phantasmes de natu-

re effrayante devrait diminuer soit par une baisse

quelconque de la quantité ou de l’intensité des stimuli

douloureux, soit par une augmentation de l’aptitude

de l’enfant à s’y ajuster. À son tour, la diminution en

intensité des phantasmes effrayants lui permet

d’avancer petit à petit vers une meilleure adaptation à

2

En cette connexion je me rappelle d’un commentaire fait ré-

cemment par le Dr Edward Glover. Il a signalé que le change-

ment brusque entre sensation très douloureuse et sensation très

agréable pourrait être ressenti comme douloureux en soi.

3

Le Dr Susan Issacs a souligné l’importance de ce point dans une

communication à la British Psycho-Analytical Society (janvier, 1934).

4

5

6

157

la réalité, contribuant ainsi à la diminution de ces

phantasmes.

Il est important pour le bon développement de

l’esprit de l’enfant qu’il puisse se placer sous l’influen-

ce du cercle bienveillant que je viens de définir. Cela

l’aidera considérablement à se forger une image de sa

mère en tant que personne. Cette perception crois-

sante de la mère comme un tout implique non seule-

ment un changement très important dans son déve-

loppement intellectuel mais aussi dans son dévelop-

pement émotionnel.

Le sadisme

J’ai déjà mentionné que des phantasmes et des

sentiments de nature agressive et de nature éroti-

que gratifiante, qui sont dans une large mesure con-

fondus (fusion appelée sadisme), jouent un rôle pré-

pondérant dans la vie précoce de l’enfant. Ils sont

tout d’abord centrés sur les seins de sa mère, mais ils

s’étendent graduellement à tout son corps. Les phan-

tasmes et les sentiments d’avidité érotiques et des-

tructeurs ont pour objet l’intérieur du corps de la

mère. En imagination, l’enfant l’attaque, lui dérobe

tout son contenu et le dévore

1

.

Au début, les phantasmes de destruction sont

essentiellement de type succion. Ceci se manifeste

par la fougue avec laquelle certains enfants tètent,

même lorsque le lait est abondant. Plus l’enfant ap-

proche du moment où ses dents vont couper, plus

ses phantasmes sont de mordre, de déchirer, de mas-

tiquer et donc de détruire leur objet. Beaucoup de

mères constatent, longtemps avant la percée dentaire,

que l’enfant a des tendances à mordre. L’expérience

psychanalytique a prouvé que ces tendances s’accom-

pagnent de phantasmes de nature franchement can-

nibale. L’analyse des tout petits montre que le carac-

tère destructeur de tous ces phantasmes et sentiments

sadiques bat son plein quand l’enfant commence à

percevoir sa mère comme une personne entière.

1

[Rappelons que pour Melanie Klein (1930) : « À l’intérieur du

corps de la mère, l’enfant s’attend à trouver : (a) le pénis du père,

(b) des excréments, et (c) des enfants, toutes ces choses étant assi-

milées à des substances comestibles. » Cf. Essais de psychanalyse,

trad. franç., p. 263.] (NdT)

En même temps il éprouve alors un changement

dans son attitude émotionnelle envers sa mère.

L’attachement agréable pour le sein se transforme en

des sentiments envers elle en tant que personne. Ces

sentiments à la fois d’amour et de destruction sont

éprouvés envers une seule et même personne, don-

nant lieu à des conflits profonds et troublants dans

l’esprit de l’enfant.

La culpabilité

Il est, à mon avis, très important pour l’avenir de

l’enfant de pouvoir être capable d’évoluer des pre-

mières peurs de persécution et d’une relation d’objet

phantasmatique à une relation avec la mère comme

une personne totale et un être aimant. Cependant,

quand il y réussit, des sentiments de culpabilité sur-

gissent en relation avec ses propres impulsions des-

tructrices, qu’il craint maintenant d’être un danger

pour l’objet aimé. Le fait qu’à ce stade du dévelop-

pement l’enfant soit incapable de contrôler son sadis-

me, lequel jaillit à toute frustration, aggrave davantage

le conflit et l’inquiétude que l’enfant ressent à l’égard

de la personne aimée. Encore une fois, il est très

important que l’enfant puisse gérer de manière satis-

faisante les sentiments conflictuels Ŕ amour, haine et

culpabilité Ŕ qui surgissent dans cette nouvelle situa-

tion. Si les conflits se révèlent intolérables, l’enfant ne

peut établir un rapport heureux avec sa mère, ouvrant

ainsi la voie à beaucoup d’échecs dans le dévelop-

pement ultérieur. Je pense en particulier aux états de

dépression injustifiés ou anormaux qui prennent à

mon avis leur origine profonde dans l’échec de la

bonne gestion de ces premiers conflits.

Réparation &

cadeaux

Considérons maintenant ce qui se passe quand les

sentiments de culpabilité et de peur pour la mort

de sa mère (qui est redoutée comme résultat de ses

souhaits de mort inconscients à son égard) sont adé-

quatement gérés. Ces sentiments ont, je pense, des

effets à long terme sur le bien être mental futur de

l’enfant, sur sa capacité d’aimer et sur son dévelop-

pement social. À partir d’eux jaillit le désir de restaurer,

7

8

9

158

qui s’exprime par de nombreux phantasmes de sauve-

tage et de réparation de toute sorte. Ces tendances à

réparer que j’ai trouvées dans l’analyse des petits

enfants sont les forces motrices dans toutes les

activités constructives, dans tous les intérêts, et dans

le développement social. Nous les trouvons à l’œuvre

dans les premières activités de jeu et à la base de la

satisfaction que l’enfant ressent dans ses propres

exploits (achievements), même les plus simples, par

exemple le fait d’empiler des cubes, ou de les remet-

tre d’aplomb Ŕ tout cela est partiellement dérivé du

phantasme inconscient d’effectuer une sorte de res-

tauration à une ou plusieurs personnes qu’il aurait

blessées dans ses phantasmes. De surcroît, je pense

que, même les tous premiers exploits du bébé, tels

que jouer avec ses doigts, retrouver quelque chose

qui a roulé de côté, se mettre debout et effectuer

toutes sortes de mouvements volontaires Ŕ tout cela

est aussi connecté à des phantasmes où l’élément de

la réparation est déjà présent.

L’analyse des tous petits (récemment, même des

enfants entre un et deux ans ont été analysés) montre

que les bébés âgés de quelques mois relient leurs

selles et urines à des phantasmes dans lesquels ces

matières sont considérées comme des cadeaux. Ce

sont non seulement des cadeaux et, en tant que tels,

des marques d’amour envers la mère ou la nourrice,

mais aussi des moyens de restauration. Inversement,

quand les sentiments de destruction sont dominants,

le bébé dans son phantasme va déféquer et uriner en

colère et avec haine, et utiliser ses excréments comme

des produits hostiles. Ainsi les excréments produits

avec des sentiments amicaux sont, dans les phan-

tasmes, utilisés comme un moyen pour soigner les

blessures infligées par les selles et les urines dans les

moments de colère.

Il est impossible dans les limites de ce travail

d’étudier en profondeur le lien entre les phantasmes

agressifs, les peurs, les sentiments de culpabilité et le

souhait de réparation. Néanmoins, j’ai abordé ce sujet

parce que je voulais montrer que les sentiments

agressifs, qui mènent à tant de troubles dans l’esprit

de l’enfant, sont également de la plus haute impor-

tance pour son développement.

Phantasme & réalité

J’ai déjà mentionné que l’enfant prend menta-

lement en lui-même Ŕ introjecte Ŕ le monde

extérieur dans la mesure où il peut le percevoir. Dans

un premier temps il introjecte le bon et le mauvais

sein, mais progressivement c’est toute la mère (égale-

ment conçue comme une bonne et une mauvaise

mère) qu’il prend en lui-même, et dans la foulée le

père et les autres personnes de son entourage, mais

cela à un moindre degré au début. Ces figures gran-

dissent en importance et acquièrent au fil du temps

une indépendance dans l’esprit de l’enfant. Si l’enfant

réussit à établir en lui-même une mère gentille et

secourable, cette mère intériorisée se révèlera d’une

influence hautement bénéfique pendant toute sa vie.

En dépit du fait que cette influence va normale-

ment changer de caractère avec le développement de

l’esprit, elle restera comparable à la place vitale que la

vraie mère a dans l’existence même du petit enfant. Je

ne veux pas dire par là que les bons parents « intério-

risés » vont consciemment être ressentis comme tels,

(même chez le petit enfant le sentiment de les pos-

séder en lui est profondément inconscient). Ils ne

sont pas ressentis consciemment comme étant à

l’intérieur, mais plutôt comme un élément constitutif

de la personnalité, de l’ordre de la gentillesse et de la

sagesse (kindness and wisdom). Ce processus conduit à

une assurance et une confiance en soi-même, et aide

à combattre et à vaincre les sentiments de peur

d’avoir de mauvaises figures à l’intérieur de soi et

d’être gouverné par sa propre haine incontrôlable. De

plus, au-delà du cercle familial, cela mène à avoir

confiance dans les personnes du monde extérieur.

II.

Le sevrage

Perte, frustration

& privation

Comme je l’ai déjà montré plus haut, l’enfant

ressent de manière très aiguë toute frustration.

En dépit du fait que des progrès dans le sens de

l’adaptation à la réalité se poursuivent en permanen-

ce, la vie émotionnelle de l’enfant apparaît dominée

par le cycle des gratifications et des frustrations. Mais

10

11

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%