Séminaire 2010-2011-Texte

Séminaire 2010-2011 — Autour de l'anthropologie d'Aristote —

1

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Séminaire de la Pitié 2010-20111

(Dominique Folscheid)

La fabrique de l'homme occidental

(suite)

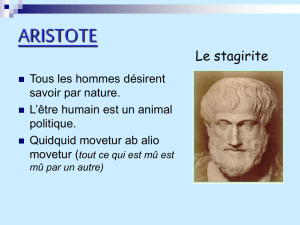

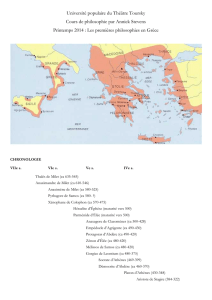

Autour de l'anthropologie d'Aristote

L'homme âme et corps

La crise de l'humanisme aujourd'hui : un défi toujours à relever

La question « qu'est-ce que l'homme ? », la quatrième que se posait Kant, signalant au

passage qu'en dépit de cette position elle était la plus importante de toutes, est plus brûlante

que jamais, tant les discours que l'on tient sur l'homme sont destructeurs de son humanité.

Cela ne veut pas dire que les négations de l'humanité de l'homme sont une nouveauté : au

niveau pratique, c'est-à-dire de l'action, elles sont nécessairement aussi vieilles que l'homme,

puisque cette capacité de négation est consubstantielle à sa nature. Pour ne pas l'oublier, il

faut avoir constamment à l'esprit la célèbre définition qu'Aristote a donnée de la liberté :

qu'elle est « puissance des contraires », alors que la nature est puissance d'un seul effet.

La nouveauté puise ses racines dans le terreau fertile fourni par la révolution

philosophique accomplie au début du XVIIe siècle par Galilée, Bacon et Descartes. Pourtant,

il n'existe nulle part une « causalité philosophique » comme il existe une causalité physique.

Ce serait un improbable cinquième type de causalité, oublié par Aristote qui en avait pourtant

déjà décompté quatre. Mieux vaut dire que ces philosophes ont opéré en tant que metteurs en

forme et en scène de l'esprit du temps, à titre d'inventeurs d'idées, concepts, projets et attitudes

pratiques. Ils ont bouleversé nos représentations du monde, de la vie et des tâches de l'homme

sur Terre, mais ils ne l'ont pas fait de la même manière et dans le même registre que le

gigantesque aérolithe tombé dans le Golfe du Mexique, qui a bouleversé le climat de la

planète et entraîné la disparition de maintes espèces vivantes. Il n'est pas question non plus,

même quand on met ces penseurs en accusation, quand on en fait des cibles, de les incriminer

en tant que personnes et de les traîner devant un Tribunal quelconque (mais lequel ?) pour en

faire des coupables. C'est Gavroche, un gamin, qui chantonne que « c'est la faute à Voltaire et

la faute à Rousseau ». Ceux qui publient des livres aux titres agressifs (comme Damasio sur

1. Ce texte est le verbatim des séminaires destinés aux étudiants de Master recherche et de doctorat.

Selon la loi du genre, ce type de texte présente les avantages et les inconvénients de l'oral à chaud, ce

qui peut se payer d'approximations ou d'inexactitudes qui seraient absentes d'un écrit destiné à la

publication. Quelques erreurs manifestes ont été rectifiées après coup, quelques compléments

apportés, mais l'ensemble est resté strictement fidèle à l'original. Quelques notes ont été ajoutées pour

apporter des précisions bibliographiques, mais seulement quand elles étaient nécessaires.

Séminaire 2010-2011 — Autour de l'anthropologie d'Aristote —

2

« l'erreur de Descartes » ou Onfray sur les impostures perverses de Freud) se comportent

comme des Gavroche de la pensée.

Pourquoi parler à nouveau d'urgence, alors qu'elle semble si récurrente qu'il faudrait

plutôt parler d'habitus et même d'éthos coutumier ? Parce que la situation s'est

considérablement aggravée depuis que Heidegger répondait à la question de Jean Beaufret

qui, au sortir de l'épouvantable période de barbarie que représentait la Seconde Guerre

mondiale, lui demandait si le mot même d'humanisme avait encore un sens2. Au vu et au su de

ce qui s'était passé en ce temps-là et de ce qui allait suivre, on est contraint d'admettre que ce

n'est pas tant le mot et son sens qui ont disparu, mais ce à quoi ils renvoient. On a conservé le

mot, qui est indispensable pour tenir des discours capables d'envelopper la réalité de fumées

vaporeuses (et d'enfumer du même coup ceux qui y prêtent encore attention), mais on se

demande bien où est passée la chose. La survie du terme de l'humanisme ressemble à celle

d'une bouteille à la mer flottant sur un monceau d'épaves. D'ailleurs, quand un mot bardé d'un

–isme fait l'objet de discours incantatoires, c'est plutôt le signe que ce qu'il désigne a disparu

corps et bien, pour ne laisser qu'une enveloppe vide.

À quoi avons-nous assisté au sortir de la dernière guerre mondiale (l'avant-dernière, si la

prétendue « guerre froide » est en réalité la troisième) ? D'abord au triomphe de l'autre grand

système totalitaire du XXe siècle, dans ses versions soviétique, maoïste, cambodgienne et

autres (car la Guinée, le Vietnam, l'Éthiopie, la Corée du nord, pour ne citer qu'eux, ont fait

vivre à leurs peuples des horreurs similaires, à des degrés divers). Avec le Goulag sibérien, le

Laogaï chinois, l'enfer des Khmers rouges, on a vu comment des humains comme les autres

étaient ravalés à la condition d'esclaves à faire fonctionner ou d'animaux nuisibles à

exterminer. Des opérations voulues et régies par des États, au nom de politiques du Bien,

d'une ampleur tantôt industrielle tantôt artisanale, des politiques destructrices des corps et des

âmes car toujours associées à la pourriture organisée de la pensée et de la moralité par la

langue de bois, perversion du langage. Des mots qui réduisent ou nient l'humanité aux

instruments de mort, il n'y a qu'une relation de cause à effet, preuve que les mots peuvent tuer.

Cette implication première du langage fait que l'humanité de l'homme s'est trouvée

abolie chez tous, tant du côté des victimes que de celui des bourreaux. Il est d'ailleurs frappant

de constater dans tous les cas de figure le recours à des métaphores animalières : au fond, le

racisme de Hitler revient à considérer les prétendus sous-hommes, juifs et autres, comme des

espèces inférieures, intermédiaires entre le singe et l'homme. Les multiples cas d'élimination

d'adversaires politiques réels ou supposés inscrits depuis les Nazis sous la rubrique douteuse

de l' « épuration ethnique » vont dans le même sens : certains humains sont collectivement

réduits à leur être biologique du seul fait qu'ils sont classés au sein d'une espèce de type

naturaliste (la race, l'ethnie). L'extermination des hommes de Srebrenica, voulue par Mladic,

comme celle des Tutsis par les extrémistes hutus, supposent cette réduction préalable. Il est

d'ailleurs frappant de constater que les génocidaires hutus traitaient les Tutsis de « cafards »,

rejoignant sans le savoir Lénine qui traitait d' « insectes » les ennemis du peuple. Même

l'utilisation du viol systématique en Bosnie comme en Afrique (encore aujourd'hui dans les

guerres intestines du Congo) en apporte la confirmation paradoxale : violer les femmes de

l'ennemi revient à polluer biologiquement les femelles de l'espèce adverse. Le paradoxe est

que le violeur se souille en procédant ainsi, par la même logique d'humiliation qu'il met en

œuvre. Ce qui démontre qu'il existe un clivage de nature schizoïde chez ces négateurs

barbares de l'humanité, puisqu'il est contradictoire de considérer ces femmes, bonnes à violer,

comme une espèce animale inférieure et de s'unir physiquement à elles, quitte à engendrer des

fils et des filles. Le pollueur se trouve donc pollué. Cela confirme le fait que l'homme seul est

2. Heidegger, Lettre sur l'humanisme, Paris, Aubier (bilingue), 1970.

Séminaire 2010-2011 — Autour de l'anthropologie d'Aristote —

3

capable de barbarie et que cette dernière consiste toujours dans une négation seconde, qui

suppose première l'humanité qu'elle nie.

Mais la réduction et la négation ne sont pas cantonnées dans ce registre de la violence

ouverte. Un autre genre de violence et même de viol existe, qui se situe cette fois dans

l'univers du discours sur l'homme, celui que tient sur lui ce qu'on appelle « la science », et

dont les conséquences pratiques se retrouvent au niveau technoscientifique. Consécution qu'il

ne faut pas comprendre en ligne droite, comme si la technique n'était que le bras séculier des

savoirs scientifiques, en charge de ses hautes et basses œuvres, mais en cercle, car c'est pour

permettre l'épanouissement de la puissance technique de l'homme sur l'homme que le discours

de la science est agencé comme il l'est — d'où le concept de technoscience, qui prend en

compte cette coexistence et cette co-fonctionnalité.

Heidegger n'a pas vécu tous ces développements, mais il a quand même mis le doigt sur

la plaie en signalant que l'erreur première, donc la faute, car l'action en découle

nécessairement, transformant ce qui ressemble à une simple « erreur » théorique en

« errance » pratique, consistait à penser l'homme à partir de son animalitas et non à partir de

son humanitas. On comprend alors le lien avec l'analyse critique et prophétique qu'il fait de la

technique moderne, dans La question de la technique, à propos de l'arraisonnement généralisé

du monde par le Gestell. Or depuis que ces textes ont été écrits, ce dernier a fait des progrès

foudroyants. L'homme est devenu un matériau (FIV, greffes, trafics de cadavres à recycler,

etc.), et les projets de production de l'homme pour en transformer la condition ont pris une

place démesurée dans l'imaginaire de nombre de nos contemporains.

La science moderne se trouve donc mise en cause, et la fameuse formule « la science ne

pense pas » le proclame à sa manière. Ce qu'elle dit est simple : la science ne pense pas, ne

peut pas penser, parce qu'elle connaît. Connaître et penser se trouvent ainsi contraints de

travailler en ordre dispersé et même antagoniste, car c'est en prétendant connaître tout de

l'homme que la science moderne apporte sa pierre, monumentale, à l'opération de

déshumanisation de l'homme. Pourquoi ? Parce que comme l'a montré Husserl dans sa

fameuse conférence de Vienne de 1935, la science relève d'une forme aliénée de la raison, qui

s'est engluée dans l'objectivisme et le naturalisme3. En clair, il n'y a de science que de l'ob-jet

(ce qui est posé devant, par un sujet qui s'efface donc du paysage), et il n'y a de science que

d'une nature dévitalisée, dénaturée, réduite à ce que peut en savoir un appareil cognitif bardé

de filtres.

Dès lors nos belles proclamations humanistes ne pouvaient plus relever que d'une vaine

rhétorique incantatoire, une façon de se dorer la pilule, un zeste de nostalgie en plus. Un peu à

la manière dont nous parvient aujourd'hui la lumière d'étoiles éteintes depuis des milliards

d'années mais qui emplit néanmoins nos télescopes de son éclat.

Une preuve supplémentaire de cet affaissement de l'humanisme sur lui-même, révélant

que l'animalisation de l'homme va bon train, est qu'une bonne part des préoccupations

humanistes s'est trouvée captée par l'humanitarisme. L'humanisme pratique, tel qu'il est

pratiqué de nos jours, relève massivement des opérations humanitaires. L'humanitarisme,

masque de l'humanisme ! Figure de la compassion qu'éprouvent des hommes généreux,

héroïques parfois, pour d'autres êtres humains accablés et menacés. Mais sachant ce qu'il en

est trop souvent advenu sur le terrain, on en a vu les limites, bien décrites par ceux qui ont été

les fondateurs et les protagonistes d'opérations humanitaires réduites à nourrir des ventres

vides et à soigner les plaies des corps, parce qu'elles se devaient d'éviter d'intervenir au niveau

de ces engagements supérieurs qui font la supériorité de l'homme par rapport aux autres êtres

3. Raison qui n'est pas la rationalité elle-même, mais sa forme aliénée « dans le naturalisme et

l'objectivisme » (La crise de l’humanité européenne et la philosophie, Paris, Aubier, 1987, p. 103). Il y

a donc eu confiscation du terme de « science », que Hegel réservait encore à la philosophie, Husserl

appelant aussi de ses vœux une philosophie en tant que « science rigoureuse ».

Séminaire 2010-2011 — Autour de l'anthropologie d'Aristote —

4

vivants. Cette neutralité proprement neutralisante était en effet motivée, pour les organisations

concernées, par l'obligation de se faire accepter ou du moins tolérer (pas toujours !) par les

pouvoirs en place, les puissances en lice, tous maîtres de la violence. Dans certains cas

(Ethiopie par exemple), l'intervention humanitaire a même pu servir d'alibi et de couverture à

des opérations de déportation ou d'épuration. La tyrannie des uns s'épanouissait ainsi à

l'ombre de la bonne conscience des autres.

Entre les grands discours sur les droits de l'homme abstrait, proférés dans un empyrée

rempli de phrases creuses et les soins prodigués aux corps affamés, blessés et malades, s'est

ainsi créé un trou béant : celui qu'a laissé l'humanisme.

Pour autant, il serait vain d'en rester aux lamentations. Convoquer les pleureuses n'a

jamais ressuscité personne. Il faut oser aller plus loin, comme le suggère Heidegger quand il

pose la question suivante : faut-il vraiment regretter que l'humanisme ait perdu sa

consistance ? Dans sa Lettre, la réponse est aussi cinglante que troublante. Elle est que cet

humanisme dont on regrette la disparition n'était de toutes façons pas à la hauteur de

l'humanitas de l'homme, parce que « L'humanisme ne situe pas assez haut l'humanitas de

l'homme » (p. 75).

Pour Heidegger, penser l'homme à partir de son animalitas au lieu de son humanitas

revient à en faire « un vivant parmi d'autres, en l'opposant aux plantes, à l'animal, à Dieu ».

« Ce faisant, poursuit-il, on pourra toujours émettre à son propos des énoncés exacts. Mais on

doit bien comprendre que, par là, l'homme se trouve repoussé définitivement dans le domaine

essentiel de l'animalité, même si loin de l'identifier à l'animal, on lui accorde une différence

spécifique »4.

L'erreur, ou plutôt la faute, consiste donc à adopter un point de départ qui n'est pas le

bon, ce qui a pour effet de nous rendre aveugles à la réalité humaine et d'oblitérer le résultat

de la recherche. C'est donc à travers l'humanitas de l'homme que l'on pourra aborder son

animalitas et non l'inverse. Pourquoi ? Parce que l'humanité se caractérise essentiellement par

son ouverture à l'être, ce qui introduit immédiatement la différence entre l'être et l'étant. Alors

que ce qui caractérise précisément l'animalitas est l'absence de cette différence, ce qui la

cantonne dans le registre de l'étant. C'est pourquoi l'homme est le seul être au monde qui soit

véritablement « existant », puisque son « ek-sistence » consiste à se tenir dans « l'éclaircie de

l'être ».

Certes, il n'est pas faux de dire que sont humanistes les définitions de l'homme comme

« animal raisonnable » ou comme « personne », mais on n'atteint pas encore la dignité propre

de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'on a depuis très longtemps négligé l'être au profit de l'étant,

entamant et développant ainsi l'itinéraire de la déchéance.

Disons-le autrement : voir en l'homme un simple vivant auquel on ajoute le langage

relève d'un dualisme inacceptable, car même considéré en tant que vivant, l'homme n'est pas

un vivant ordinaire, objet de science biologique, mais un vivant bien spécifique car humain.

Mais Heidegger poursuit : « dans le rétrécissement de l'être réduit à la "nature", nous

percevons un écho tardif et confus de l'être pensé comme phusis5 ». Sous sa plume, c'est une

critique, car c'est le début de la confusion qui fait manquer la différence entre l'être et l'étant,

ce dernier étant ici considéré comme la totalité. Et pourtant, n'est-ce pas plutôt la réduction de

la phusis, nature vivante et croissante, à notre nature naturalisée, objectivée, mathématisée,

considérée comme un ensemble de phénomènes régis par des lois connaissables par la science

et exploitables par la technique qui est une des clefs de l'effacement de l'humanisme6 ?

4. Id. p. 55.

5. Heidegger, Dépassement de la métaphysique, in Essais et conférences, Paris, Gallimard « Tel », p.

88.

6. Le fait est que la science homogénéise, aplatit, neutralise et spatialise afin de rendre tout calculable.

Notre mentalité a été tellement formatée à ce genre d'approche que cela peut se mettre en film. C'est

Séminaire 2010-2011 — Autour de l'anthropologie d'Aristote —

5

Philosophiquement parlant, c'est la pensée grecque qui est ici en cause, et éminemment

celle d'Aristote. Une pensée qui est donc à retravailler, sachant que du côté de la science

proprement scientifique, le combat est perdu d'avance, car nous en savons infiniment plus

qu'Aristote.

Les relations entre la pensée et le savoir existent cependant. Elles jouent dans toutes les

directions. S'agissant de l'homme tel que l'envisage ce que l'on nomme aujourd'hui

« anthropologie », elle-même dissociée en disciplines hétérogènes (d'un côté l'étude des

anthropoïdes, ou grands singes, de l'autre l'anthropologie dite culturelle, qui ne concerne que

les humains), il y a un net clivage. Mais parlant de la nature de l'homme, la visée est bien

naturaliste, et c'est l'animalitas qui prime. Comme le disait volontiers Claude Bruaire :

« quand on ne peut pas faire d'ontologie, on fait de la paléontologie ». Ajoutons que lorsque

l'on ne sait plus faire de cosmologie, on fait de l'astrophysique, réputée en tenir lieu. Et

partout on utilise de pseudo-concepts destinés à servir de bouche-trou à une pensée défaillante

(tel le vocable d'émergence, sorte de bonne à tout faire, qui est censé expliquer comment le

supérieur surgit de l'inférieur, la pensée du cerveau, vraie succession de « miracles », disait

Thomas Mann, auxquels ont recours des gens qui ne croient pas aux miracles.

D'un autre côté nos savoirs progressent dans une direction plus favorable qu'on ne

pouvait le craindre. Boris Cyrulnik vient ainsi confirmer, à la suite d'études concernant la

rééducation d'enfants autistes, que les zones limbiques du cerveau étaient sous-développées

aussi longtemps que l'enfant souffrait d'un manque de relations, alors qu'elles reprenaient leur

développement quand des relations humaines étroites étaient établies. C'est une confirmation

de plus de la relation qui unit chez l'homme développement organique et vie relationnelle. On

comprend alors ce qu'étaient réellement les enfants-loups, comme Victor de l'Aveyron : non

pas des animaux étranges, mais des enfants privés de leur milieu humain. L'expérience de

l'empereur Frédéric II consistant à enfermer un bébé dans une tour pour observer ce qui en

résulterait n'était donc pas seulement absurde, mais criminelle. En hésitant entre humains

animaux et animaux humains, on manque à chaque fois la médiation réciproque entre nature

et culture. Il faut un gros cerveau pour accéder à certaines choses, mais il faut accéder à ces

mêmes choses pour avoir un gros cerveau.

L'humanisme dans l'histoire, ou la chose sans le mot et le mot sans la chose

La première difficulté que nous rencontrons concerne le vocabulaire employé par

Aristote, et plus généralement les Anciens, car il n'est pas le nôtre. Le terme « humanisme » y

brille par son absence. On le trouve chez Michelet, au XIXe siècle, avec le sens qu'il a

aujourd'hui, qui désigne l'attitude consistant à honorer et promouvoir ce qu'il y a d'humain

dans l'homme. C'est la portée morale et éthique du terme. On peut alors, à bon droit, tenir

celui de David Johnson, Le corps déchiffré, l'homme ce prodige (2010), diffusé sur Arte le 26

novembre 2010. Ainsi, pour qu'un homme moderne puisse se représenter ce qui relève de la vie et ne

peut être qu'objet d'intuition confuse, on va emprunter des références chiffrées. La pensée nous

échappe-t-elle ? On nous balance que notre système neural est composé de 100 milliards de neurones

reliés par 100 000 milliards de synapses, capables d'effectuer des quantités de tâches en même temps

sans qu'on s'en rende compte (ce qui est vrai, mais on ne peut plus normal puisque nous ne pouvons

pas penser et en même temps voir s'enchaîner devant nous, comme dans un spectacle, les rouages de la

machine). On va illustrer la sécrétion de la sueur par les 14 197 litres produits au cours d'une vie

(admirons l'exactitude !), affirmer que la surface des alvéoles pulmonaires est celle d'un court de

tennis, que le programme génétique, déroulé, est long comme la distance séparant la Terre de la Lune,

etc.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

1

/

104

100%