télécharger ce document (74 ko)

Secret et transparence

Le Vice ou la Vertu ?

L’information sur les entreprises à la croisée des chemins

L’information légale, par qui et comment ?

À l’heure de l’Internet, faut-il repenser la diffusion de

l’information légale dans un contexte international?

TABLE RONDE introduite et animée par Jacques DRAGNE,

Président de chambre à la Cour d’appel de Douai, ancien

Directeur général adjoint de l’INPI

Jacques DRAGNE.– L’information légale, par qui ? À quelques exceptions près – dont la

plus connue est sans doute l’obligation faite aux commerçants et sociétés de mentionner, sur

certaines pièces, leur numéro unique d’identification d’entreprise et le lieu de leur

immatriculation –, l’information légale sur les entreprises met en œuvre des supports qui leur

sont extérieurs. Ces supports consistent essentiellement en des journaux et registres publics,

définis par la loi. Ils présentent la particularité de faire intervenir une pluralité de gestionnaires,

soumis à une grande variété de statuts. En effet, des opérateurs privés (les journaux habilités à

recevoir les annonces légales) côtoient à la fois des officiers publics titulaires de charges (les

greffiers des tribunaux de commerce chargés de la tenue du registre du commerce pour le

ressort de leur tribunal), un établissement public (l’Institut national de la propriété industrielle,

qui, notamment, centralise un second original des registres locaux) et, enfin, une administration

centrale (les journaux officiels en charge de l’édition du Bulletin officiel des annonces civiles et

commerciales, c’est-à-dire le BODACC).

Une autre originalité du dispositif tient à ce que, à côté de missions et d’informations qui

leur sont propres, ces intervenants vont assurer la diffusion d’informations portant sur les

mêmes entreprises et qui, souvent, se recoupent, sauf à avoir été conçus pour l’être selon des

modalités différentes. L’observation vaut pour les commerçants, personnes physiques (registre

du commerce et des sociétés dans sa double composante greffe et INPI ; BODACC) comme

pour les sociétés (annonce légale dans un journal habilité ; registre du commerce dans sa

double composante ; BODACC).

Cette superposition a été voulue. Elle est apparue comme le moyen de donner aux

informations concernées une diffusion à la mesure de l’enjeu. Un enjeu qui était, à l’origine,

d’ordre essentiellement juridique. Il s’agissait d’assurer la sécurité des transactions : ce qui

explique, d’ailleurs, certains effets de droit qui s’attachent souvent aux formalités de publicité.

On pense par exemple à l’inopposabilité des faits et actes non publiés, c’est-à-dire la faculté

pour les tiers qui y ont intérêt à tenir ces faits et actes pour inexistants lorsqu’ils n’ont pas été

publiés. Il faut bien reconnaître que, pendant longtemps, l’efficacité voulue par le législateur

restait très imparfaite. Exception faite de quelques institutionnels, rares étaient les opérateurs

de l’économie qui avaient directement recours à l’information légale – sauf peut-être par le biais

des annonces publiées dans les journaux d’annonces légales – pour s’informer sur leur

environnement, soit qu’ils en ignoraient même la possibilité, soit que la piètre commodité

d’accès les avait dissuadés.

Dans la pratique, c’est surtout a posteriori, au moment du procès, que leur avocat s’avisait

d’y chercher quelques failles susceptibles de fonder un de ces providentiels moyens de

Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr.

Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 1

Secret et transparence

Le Vice ou la Vertu ?

L’information sur les entreprises à la croisée des chemins

procédure qui vient parfois au secours du plaideur en difficulté. Et quel merveilleux magicien

que cet avocat qui peut expliquer à son client, fournisseur impayé d’un commerçant insolvable

ou parti sans laisser d’adresse, qu’il va pouvoir rechercher le précédent exploitant ou

propriétaire du fonds parce que la cession n’a pas été publiée et lui est donc inopposable.

Les quinze dernières années ont marqué un profond changement. La loi n’y est pas pour

grand chose. On doit le changement aux nouvelles techniques de traitement et de diffusion de

l’information dont les gestionnaires de la publicité légale ont très tôt tiré parti en s’engageant,

soit directement dans la constitution de banques de données accessibles en ligne par voie

télématique – et je pense notamment à Infogreffe pour les greffes et à Euridile pour l’INPI –, soit

en favorisant la constitution de telles bases de données par des opérateurs privés auxquels

étaient cédées les informations sur support électronique, comme tel a été le cas des journaux

officiels.

Assez rapidement l’interrogation de ces bases de données a pris le pas sur les modes

classiques d’accès à l’information légale, c’est-à-dire les demandes d’extraits ou de copie

papier des registres ou le dépouillement des journaux ou des bulletins. Elle est devenue l’acte

réflexe des opérateurs de la vie économique intervenant, non plus a posteriori au stade du

contentieux comme je l’évoquais tout à l’heure, mais souvent avant toute décision et avant toute

action. Et, par là même, la publicité légale a, je crois, pris sa pleine signification, en même

temps qu’était conférée plus de légitimité aux effets de droit qui s’y attachent. La facilité d’accès

à la publicité légale, s’ajoutant d’ailleurs à l’extension de l’information obligatoire aux comptes

annuels des sociétés, a conféré à la publicité légale une autre dimension, d’ordre plus

économique : l’établissement d’une transparence minimale dans la vie des affaires.

Mais, parallèlement, la technique des banques de données accessibles en ligne à tout

moment, sans déplacement, a transformé en une certaine redondance ce qui avait été conçu

en termes de complémentarité. Le regroupement des greffiers au sein d’Infogreffe donne à leur

système informatique quelques effets de registre national. Les bases Infogreffe et Euridile

offrent des prestations de publicité portable, empiétant alors quelque peu sur l’objet des

bulletins et des journaux d’annonces légales. Le regroupement des annonces légales autour de

la désignation de l’entreprise, auquel procèdent les opérateurs privés, conduit à établir d’une

certaine façon des registres, au moins partiels.

L’ensemble de ces problèmes avait été abordé il y a dix ans, à l’initiative du CREDA, lors

du colloque déjà évoqué, de 1994 ( )1 . La demi-journée d’aujourd’hui doit conduire à nous

interroger sur le point de savoir si quelque chose à changé depuis dix ans. À titre personnel, je

ne le pense pas. Ceci étant, je suis désormais un observateur extérieur et, peut-être, mon

propos est-il un peu abrupt.

Cette table ronde devrait être l’occasion de faire le point de la question en abordant

successivement : la présentation des institutions et organismes gestionnaires de l’information

légale, afin de préciser les enjeux juridiques de leurs interventions ; l’impact des nouvelles

techniques de traitement, de stockage et de diffusion de cette information ; la question de

savoir si, notamment dans la perspective de l’application de la directive du 15 juillet 2003,

d’autres aspects de l’information légale ne doivent pas évoluer.

(1) CREDA, L’information légale dans les affaires, préc.

Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr.

Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 2

Secret et transparence

Le Vice ou la Vertu ?

L’information sur les entreprises à la croisée des chemins

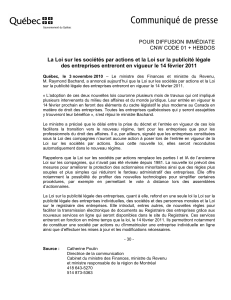

Je ne voudrais cependant pas laisser la parole aux intervenants sans saluer la présence de

Monsieur Assayag, qui en sa qualité de « registraire des entreprises » au Québec, pourra nous

indiquer quelle est son expérience et, peut-être, porter un jugement sur ce qui se fait dans notre

pays. Interviendront également au débat, outre les gestionnaires français du système de

publicités légales, un conservateur des hypothèques, qui nous rappellera quels sont les

principes régissant ce dispositif particulier d’information légale, un représentant des entreprises

privées, un représentant en quelque sorte des usagers de l’information légale.

Jean-Gaston MOORE, Président du Syndicat national de la presse judiciaire, Directeur

honoraire de la Gazette du Palais.– La table ronde à laquelle je participe dans le prolongement

du précédent colloque organisé par le CREDA le 1er mars 1994 et dont les travaux ont été

publiés par la Semaine Juridique, édition entreprises ( )2 .

Celui du 8 décembre 2004 tente, dix ans après, de faire le point sur l’actuelle position de

l’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelle évolution ? En 2004, comme en

1994, la conclusion de ces réunions a été assurée par le Professeur Catala avec le talent, la

maîtrise et l’intelligence que nous lui connaissons. L’information ou la publicité légale concerne

les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales, le Registre du commerce et

le Journal officiel. Ils sont complémentaires : les journaux habilités diffusent l’information par

leur publication au moins une fois par semaine tandis que le Registre du Commerce et l’INPI

sont la mémoire permanente de l’information de l’entreprise. Si on y ajoute les inscriptions du

Trésor et de la Sécurité Sociale, l’information sur l’entreprise et sa transparence sont ainsi

assurées par :

− Ceux qui portent à connaissances (les journaux habilités) ;

− Ceux qui la mémorisent, que l’on peut consulter par tous moteurs de recherche, qu’ils

soient traditionnels ou numériques.

Une étude portant sur les pays de l’Europe réalisée par Madame Régnard et Monsieur

Béder, Greffiers du Tribunal de commerce de Paris, confirme que la France est à l’avant-garde

de la transparence et de l’information des tiers. Nous appliquons cette obligation

magistralement, voire même au-delà des exigences de la directive communautaire de 1978 en

la matière.

La question posée par le colloque du 8 décembre était donc de savoir quelle était

l’évolution de l’information légale depuis dix ans, en présence de l’ère du numérique et de

l’Internet ? Nous pensons qu’il y a été répondu.

Globalement celle-ci était d’ores et déjà amorcée en 1994 ; les nouvelles technologies par

le biais des moteurs de recherche en sont en effet un vecteur idéal à condition que la sécurité

juridique de l’information recueillie soit garantie quant à son contenu et ses sources.

Pour en comprendre les enjeux, il faut préalablement rappeler les fondamentaux suivants :

− Il convient de distinguer les informations portées à connaissance (apportées), de celles

recherchées. Sans celles « apportées » hebdomadairement par les journaux habilités,

(2) Colloque précité, note 5.

Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr.

Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 3

Secret et transparence

Le Vice ou la Vertu ?

L’information sur les entreprises à la croisée des chemins

responsables de leur contenu, de leur validité et de leurs sources, il n’y a pas de sécurité

juridique dans le domaine de l’information au quotidien et notamment dans celui de sa

mise en mémoire.

− Cette sécurité est la condition de la fiabilité de l’information des entreprises : par suite,

elle ne pourrait être laissée à la discrétion d’organes non reconnus et non responsables.

Certes, depuis 1994, les modes d’accès à l’information se sont perfectionnés et il est à

noter que les greffes, mémoire de la transparence, ont suivi sur ce point. Ceci étant, une

évolution tenant compte de ces nouvelles technologies doit être envisagée dans le mode des

« portés à connaissance ».

Arnaud Reygrobellet a soulevé ce point. Une entreprise tenue d’effectuer une publicité dans

un journal habilité, en vertu de la loi, ne pourrait-elle pas éditer celle-ci et la mettre en ligne sur

son site Internet ou par le biais d’un site spécifique ayant pour objet même cette diffusion ? La

publicité des « portés à connaissance » serait reprise par les greffes et la mise en mémoire.

Réponse : cette suggestion d’une évolution est séduisante mais deux objections peuvent

être avancées :

1) D’une part, elle installerait l’insécurité juridique de l’information et ses conséquences.

En effet, des informations fausses ou inexactes portées à connaissance pourraient être

de nature à mettre en péril ou à nuire aux entreprises.

2) D’autre part, même si l’origine de l’information ainsi diffusée n’est pas contestée,

subsisterait néanmoins la question de la validité de son contenu et de la fiabilité de ses

sources, difficultés à ce jour résolues par la responsabilité qui incombe aux journaux

d’annonces légales de garantir ces aspects.

C’est pourquoi, en conclusion, l’intervenant écarte cette solution peu fiable d’évolution du

porté à connaissance.

Cette problématique n’est pas propre à notre matière. Elle en préoccupe d’autres. Il en va

ainsi de la dématérialisation des marchés publics qui prévoit qu’à partir du 1er janvier 2000, les

collectivités territoriales seraient dans la capacité de recevoir des offres présentées sous forme

électronique : présomption obligatoire, notamment en matière d’appel d’offre. « Mais s’assurer

de la confidentialité de ces données, de l’identification de leurs sources, de l’intégralité de leur

contenu et de la longévité des données d’archivage ne peut se faire que par l’utilisation d’un

site Internet sécurisé et fiable, organisé par un professionnel spécialisé ». Cette

recommandation préfectorale aux collectivités territoriales rejoint nos préoccupations.

L’évolution du porté à connaissance par les journaux habilités qui assurent la fiabilité des

sources et la validité du contenu des informations, peut avoir un prolongement par le biais de

l’outil Internet à condition que celui-ci se fasse au moyen d’un site sécurisé et fiable, organisé

par les journaux habilités et hébergé sous notre responsabilité.

Telle est pour nous la condition nécessaire d’une publicité légale que nous souhaitons

élargie, prenant en compte l’évolution des contrats affectant les entreprises – la liste en est

longue à titre énonciatif et non limitatif.

Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr.

Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 4

Secret et transparence

Le Vice ou la Vertu ?

L’information sur les entreprises à la croisée des chemins

Il en va ainsi des cessions de marques ou de brevets, certes publiées à l’INPI mais non au

registre du commerce (or la cession d’une marque équivaut généralement à celle d’un fonds) ;

des cautionnements donnés par les chefs d’entreprise qui devraient être inscrits, telles les

inscriptions du Trésor ou de la Sécurité Sociale, au registre du commerce ; des nantissement

de parts sociales ou d’actions (qui devraient à tout le moins être inscrits au registre du

commerce) ; des contrats de leasing ; des ventes avec réserve de propriété ; ou mieux encore,

les hypothèques portant sur les biens immobiliers d’une entreprise qui ne sont ni inscrites ni

mentionnées au registre du commerce. N’était-ce pas une des lectures dénoncées en 1991 au

Congrès des greffiers des Tribunaux de commerce d’Angoulême par les éminents Professeurs

Beauchard et Croze () 3?

La clandestinité nuit à la transparence, à la sécurité juridique et à la protection des tiers.

Voici donc une évolution souhaitée vers une meilleure transparence en raison de l’évolution

des modes de crédit de l’entreprise.

La publicité destinée aux tiers est insuffisamment adaptée à la réalité économique

d’aujourd’hui, elle méconnaît les nouveaux contrats comme la réserve de propriété ou le

leasing ignorés autrefois, sans oublier la généralisation du cautionnement. Rien n’a bougé de

cette situation depuis 1994.

Cette regrettable constatation mériterait d’être prise en compte pour l’avenir, dans l’intérêt

de la sécurité juridique des entreprise et des tiers.

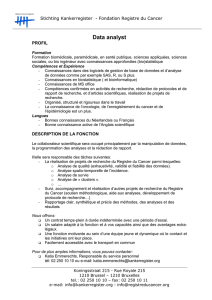

Mariette SERRES, Conseiller juridique, Direction générale, INPI, Membre du Comité de

coordination du RCS.– Le président Jacques Dragne vient de rappeler la permanence des

acteurs. Quoi de plus naturel pour une institution qui remonte au Moyen Âge et qui s’est

constituée à partir de l’organisation corporatiste des marchands pour aboutir au milieu du

XXe siècle au registre tel qu’on le connaît.

Cette permanence, c’est un registre local tenu par les 191 greffes des tribunaux de

commerce auxquels s’ajoutent les 35 tribunaux d’instance, tribunaux de grande instance et

tribunaux mixtes statuant commercialement. On peut souligner la coexistence de greffiers,

officiers publics et ministériels et de greffiers fonctionnaires. Les informations de ces

226 greffes sont centralisées à l’Institut national de la propriété industrielle qui assure la tenue

du registre national du commerce et des sociétés.

Les informations que l’on trouve au registre concernent quelque 3 772 000 entreprises

dont : 1 000 000 de personnes physiques commerçantes ; 1 600 000 sociétés commerciales ;

1 150 000 sociétés civiles et d’exercice libéral.

L’ensemble de ces données correspond à 65 kms d’archives vivantes consultées tant au

niveau national qu’au niveau local. Ces archives, mises à jour de manière permanente,

représentent plus de 5 000 mises à jour quotidiennes.

La sécurité de cet instrument déclaratif est assurée par le contrôle qu’exerce le greffier.

(3)La publicité des garanties : Gaz. Pal., 30 mai 1993, p. 4.

Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr.

Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%