Prise en charge initiale des accidents vasculaires cérébraux

Isabelle MOURAND - Didier MILHAUD

Prise en charge initiale des

accidents vasculaires

cérébraux

Le pronostic des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) demeure,

actuellement en France, sévère avec 50.000 décès par an. Parmi les

survivants, plus de la moitié présentent des séquelles, physiques,

cognitives ou psychologiques.

Les progrès récemment réalisés dans le diagnostic des AVC (scanner, IRM, explorations

ultrasonographiques vasculaires et cardiaques) doivent conduire les médecins à passer

d'une attitude, bien souvent, attentiste à une attitude active. En effet, il est indispensable

de porter rapidement un diagnostic le plus précis possible face à un AVC, quant à sa

nature et à sa cause, afin de mettre en œuvre des mesures de prise en charge et de

thérapeutiques générales adaptées et, d'envisager la prévention secondaire.

Ces patients doivent donc être identifiés, évalués et, acheminés à l'hôpital dans les

meilleures conditions de sécurité et, sans délai.

Huit à 10% des AVC ischémiques aigus nécessiteront une hospitalisation dans une unité

de soins intensifs (1).

RAPPELS CLINIQUES

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES :

Les accidents vasculaires cérébraux représentent actuellement en France la 3ème cause

de mortalité, après la pathologie cardio-vasculaire et les cancers, avec une incidence

annuelle de 125.000 nouveaux cas (1,5/100.000/an).

Le risque de récidive après un AVC Ischémique (AVCI) est élevé, surtout la première

année. A 5 ans ce risque est évalué à 30%.

Après un AVCI, la mortalité est doublée par rapport à la population générale. Prés de

50% de ces patients décèderont au cours de la première année, le plus souvent de

cause cardio-vasculaire. Un quart garderont un handicap sévère nécessitant une prise

en charge lourde. Les séquelles secondaires aux infarctus cérébraux représentent en

France la première cause de dépendance.

Le retentissement socio-économique des AVC est donc considérable d'autant plus que

l'incidence, en régression durant les trente dernières années, est actuellement en

augmentation. Celle-ci est notamment à corréler au vieillissement de la population.

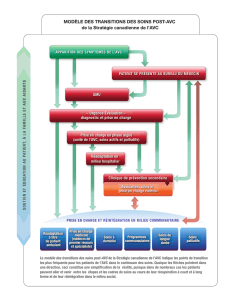

Outre les moyens de prévention primaire et secondaire, il apparaît nécessaire de

développer des systèmes de prise en charge en réseaux et/ou en filières concernant tout

à la fois l'alerte, le transport primaire, la prise en charge hospitalière, la rééducation et la

réinsertion. A ce titre les "Stroke centers" devraient se développer. En effet, il est

1 sur 12

maintenant bien admis qu'ils permettent une réduction significative de la mortalité,

du

taux de mauvais pronostic et de la durée de séjour (2,3).

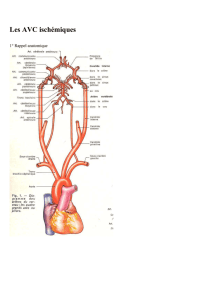

AVC ISCHÉMIQUE ET HÉMORRAGIQUE : DÉFINITION, GÉNÉRALITÉS :

Selon la définition internationale(4) un AVC correspond à un "déficit neurologique

soudain d'origine vasculaire présumée". Cette définition, apparemment simple,

implique d'une part une lésion parenchymateuse responsable du déficit neurologique, et

d'autre part une lésion vasculaire causale.

Parmi les AVC, 80% sont d'origine ischémique, contre 20% en rapport avec une

hémorragie.

Les accidents ischémiques résultent d'une réduction de l'apport sanguin global ou focal

au parenchyme. Selon le profil évolutif, on distingue, les accidents transitoires, en

évolution, ou constitués.

Les accidents hémorragiques incluent les hémorragies cérébrales (5 à 10%), méningées

(5 à 10%) ou cérébro-méningées, avec ou sans inondation ventriculaire.

Les lésions vasculaires responsables intéressent les artères ou, beaucoup moins

fréquemment, les veines. Pour ces dernières il s'agit le plus souvent d'une thrombose,

pourvoyeuse d'infarctus veineux, volontiers hémorragiques.

Les lésions artérielles responsables d'hémorragies sont essentiellement de trois types :

les malformations (anévrismes, angiomes caverneux, fistules artério-veineuses), les

altérations de la paroi artérielle au cours de l'hypertension artérielle, l'angiopathie

amyloïde (surtout chez le sujet âgé). En fonction de la lésion, le type d'hémorragie sera

différent.

Les lésions artérielles responsables d'accidents ischémiques sont presque toujours en

rapport avec une occlusion de mécanisme embolique (d'origine cardiaque ou artérielle),

thrombotique (avant tout athéromateux) ou lié à une anomalie de la paroi (artérites,

dissections...). Malgré la multiplicité des mécanismes en cause trois anomalies rendent

compte de plus de 90% des ischémies : l'athérosclérose (60 à 70%), l'embolie d'origine

cardiaque (10 à 20%), la lipohyalinose des artérioles perforantes responsable des

accidents lacunaires.

ZONE DE PÉNOMBRE ISCHÉMIQUE :

Autour de la zone de nécrose ischémique irréversible, territoire d'hypoperfusion sévère

constitué rapidement, il existe des régions dans lesquelles le débit sanguin est moins

diminué, se maintenant à des valeurs juste supérieures au seuil de nécrose (10

ml/100g/mn). Dans cette zone les cellules ne fonctionnent plus mais elles ne meurent

pas, c'est la zone dite de pénombre ischémique. Le tissu cérébral peut-être sauvé par la

restauration du flux sanguin. Cette notion a d'importantes implications dans la

thérapeutique à adopter à la phase aiguë de l'AVC. Le premier objectif doit donc être de

restaurer un débit sanguin cérébral normal. Toutefois, la viabilité de cette zone est

limitée et la pénombre ischémique se transforme en majorité en nécrose dans les 6

premières heures.

PRISE EN CHARGE INITIALE EXTRA-HOSPITALIÈRE

Etablir un diagnostic clinique précoce constitue une étape essentielle dans la prise en

charge des patients victimes d'un AVC. Cette évaluation doit permettre de répondre à

différentes questions d'ordre général et neurologique : un traitement vital doit-il être mis

en route ? La fonction respiratoire et l'état hémodynamique et tensionnel sont-ils

satisfaisants ? Existe-t-il des signes d'hypertension intracrânienne ? Existe-t-il une

affection sévère sous-jacente ? Quel sont les antécédents et les facteurs de risque

vasculaire du patient ? Quel délai s'est-il écoulé depuis le début des symptômes ? Le

2 sur 12

tableau clinique apporte-t-il des arguments en faveur d'un AVC ? Quel est son type,

le

territoire atteint, l'étiologie suspectée ? Quel est le pronostic et, vers quel type d'unité le

patient doit-il être adressé ?

Il est préférable que l'évaluation et le transport de ces patients soient réalisés par une

équipe médicale et paramédicale préhospitalière. Cela permet une approche

diagnostique plus précise, la possibilité de recourir à des moyens de réanimation et

l'administration plus rapide de thérapeutiques générales ou plus spécifiques (5).

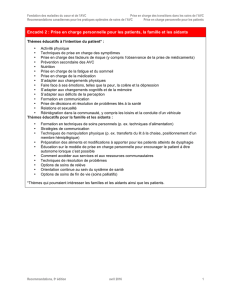

LES MESURES GENERALES :

La prise en charge initiale du patient doit être focalisée sur des mesures d'ordre général

de réanimation que sont la respiration et la circulation.

Evaluation et surveillance respiratoire (5,6) :

Les problèmes respiratoires sont très communément présents chez les patients victimes

d'un accident hémorragique cérébral et/ou méningé, particulièrement en cas d'altération

de la conscience. Au cours des accidents ischémiques, la ventilation est habituellement

respectée sauf si coexistent des crises d'épilepsie, ou en cas d'infarctus du tronc

cérébral.

Lors de la prise en charge préhospitalière, il convient de veiller à établir, puis à maintenir,

une ventilation et une oxygénation adéquates, surtout s'il existe des troubles de la

conscience. En effet, l'hypoxie provoque la formation de métabolites anaérobies et une

déplétion des réserves énergétiques dans les tissus lésés, responsables de l'extension

lésionnelle. Les causes les plus communes d'hypoxie sont représentées par l'obstruction

des voies aériennes, l'inhalation pulmonaire, l'hypoventilation et l'atélectasie.

Pour éviter l'obstruction des voies respiratoires, notamment en cas d'altération de la

conscience, le patient doit être placé en position latérale de sécurité, la nuque en légère

extension et le visage tourné vers le matelas.

Si la ventilation est jugée instable, non satisfaisante ou en cas de sécrétions abondantes

non contrôlables, une assistance respiratoire doit être mise en route par ventilation au

masque voire, dans les cas plus sévères, par intubation endo-trachéale. La mise en

place d'une sonde naso-gastrique et l'évacuation gastrique sont nécessaires pour

améliorer la ventilation et prévenir l'inhalation. L'existence d'une hypoxie, éventuellement

confirmée par les gaz du sang, justifie une supplémentation en oxygène.

A la phase précoce des AVC, il existe fréquemment des troubles hydro-électrolytiques, le

plus souvent une déshydratation, notamment chez les sujets âgés, par défaut d'apport

et/ou perte d'eau et d'électrolytes. Cette déshydratation peut aggraver le processus

ischémique (élévation de la viscosité sanguine et réduction de la pression artérielle) (6).

Le maniement du sérum glucosé est délicat car, l'hypoglycémie, de même que

l'hyperglycémie, peuvent aggraver la souffrance cérébrale et augmenter la Pression

IntraCrânienne (PIC) (1). Aussi est-il conseillé de maintenir la glycémie entre 1,40 et 1,80

g/l (1).

Evaluation et surveillance de l'état hémodynamique et tensionel :

Tout patient susceptible de constituer un AVC doit bénéficier immédiatement d'une

surveillance de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque et de l'état

hémodynamique (5,6).

Un collapsus circulatoire est inhabituel en cas d'AVC isolé. De même, l'hypotension

artérielle est peu commune, en préhospitalier. Si elle existe-elle doit être traitée

d'urgence, sous couvert d'une surveillance clinique et biologique rigoureuse (1). La

correction d'une hypovolémie ou la restauration d'une fonction cardiaque normale sont

des mesures prioritaires.

L'hypertension est fréquente (environ 70%, (1)) à la phase initiale des AVC. Les

traitements anti-hypertenseurs influencent toujours le débit sanguin cérébral. Ils peuvent

le plus souvent être différés, notamment en cas d'ischémie (1). Ainsi, chez la plupart des

3 sur 12

patients, la pression artérielle ne doit pas être abaissée sauf si la pression sangu

ine

moyenne dépasse 130 mm de Hg ou si la pression systolique dépasse 220 mm de Hg.

En effet, l'autorégulation de la circulation cérébrale au niveau et autour (pénombre

ischémique) de la zone d'ischémie est altérée et le flux sanguin régional varie

passivement avec les changements de la pression de perfusion. Il en résulte, en cas de

baisse intempestive de la tension artérielle, un risque d'extension de la lésion cérébrale.

Dans la plupart des cas, la pression artérielle se normalise en 1 à 2 semaines. Enfin,

l'abaissement de la pression sanguine au sein de la zone infarcie est délétère, tout

particulièrement chez les patients présentant des chiffres tensionnels élevés de façon

chronique, chez qui l'autorégulation du débit sanguin cérébral est totalement modifiée.

En urgence, le choix de l'anti-hypertenseur est important (cf tableau n°1). Les agents

anti-adrénergique comme la clonidine ou les alpha ou bêta-bloquants de courte durée

d'action comme le labétalol ou l'urapidil, sont préférables. Par contre, il faut éviter le

nitroprussiate de sodium, la dihydralazine et les inhibiteurs calciques dont l'effet

vasodilatateur cérébral tend à augmenter la PIC. De même, on évitera les inhibiteurs de

l'enzyme de conversion (1).

Pression systolique < 220

Pression diastolique < 120 Pas de traitement

Pression diastolique > 120,

Pression systolique légèrement augmentée lors de

mesures répétées à 15 mn d'intervalle Nitroprussiate de Sodium 10 mg PO

Pression systolique > 220 ou

diastolique de 110-120 ou

les 2 à des mesures répétées

Nifedipine 10 mg SL

Clonidine 0,075 mg SL

Urapidil 12,5 mg IV

Tableau n° 1 : Traitement anti-hypertenseur à la phase aiguë de l'ischémie cérébrale (1).

Pression mesurée en mm Hg. IV : intraveineux; PO : per os; SL : sublinguale.

Dépister et lutter contre l'Hypertension Intra-Cranienne (HIC) (1) :

Des signes d'HIC surviennent, habituellement, chez des patients présentant un AVC

ischémique ou hémorragique hémisphérique étendu. En général, en cas d'infarctus

cérébral, l'œdème cytotoxique est retardé, survenant dans un délai de 24 à 96 heures.

Toutefois, des signes d'HTIC peuvent être présents à la phase précoce. Ils justifient, dès

leur authentification, la mise en œuvre de mesures spécifiques.

Les patients doivent avoir la tête positionnée avec une pro-clivité de 30° et ne doivent

pas être placés en décubitus latéral pendant les premières 24 heures. Le niveau de

sédation doit être ajusté, si nécessaire, pour lutter contre la douleur et l'anxiété.

La prise en charge inclue aussi une hyperventilation modérée, afin de maintenir la

PaCO2 autour de 35 mm de Hg (elle ne concerne que les patients sous assistance

respiratoire). Malheureusement ses effets sont limités entre 12 et 36 heures au

maximum. Les hautes pressions positives expiratoires doivent être évitées puisqu'elles

élèvent la PIC.

La perfusion intraveineuse de substances hyperosmotiques créée un gradient osmotique

via la barrière hémato-encéphalique. Pour éviter un rebond à l'arrêt de la perfusion, il est

nécessaire que cette barrière soit intacte. Différentes substances peuvent être

administrées telles que le glycérol per os à 10% (1,5g/kg) ou le Mannitol intraveineux à

20% (4 fois 100 ml par jour) dans les cas plus sévères, pendant au maximum 48 heures

4 sur 12

ou, en situation d'urgence

(1)

. Attention, la perfusion de solutés hypo-osmolaires tend à

augmenter l'œdème cérébral et l'HIC (6).

En présence d'une HIC rebelle l'utilisation intraveineuse de barbituriques, voir de

thiopental, peut être justifiée, sous couvert d'une ventilation assistée.

Enfin, une décompression chirurgicale peut-être envisagée en cas d'AVC hémisphérique

expansif ou d'AVC cérébelleux. L'heure de la chirurgie doit être déterminée précisément

par une surveillance clinique et scannographique rigoureuse.

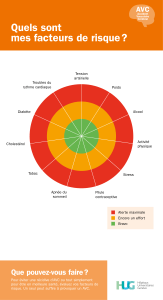

Apprécier le terrain et les facteurs de risque vasculaire :

L'interrogatoire du patient ou de l'entourage doit permettre de connaître les antécédents

médico-chirurgicaux du patient, notamment cardio-vasculaires et neurologiques, les

facteurs de co-morbidité ainsi que les Facteurs de Risque Vasculaire (FRV).

Globalement, les FRV se confondent avec ceux de l'athérome.

Trois types peuvent être distingués : non modifiables (âge, sexe, race, climat...),

facteurs classiques (HTA, tabac, diabète, dyslipidémie...). Leur risque relatif est évalué

séparément entre 1,2 et 2, sauf pour l'HTA (> 4). Pour le tabac le risque attribuable est

très élevé compte tenu de la fréquence de ce facteur dans la population. Autres facteurs

cliniques (AIT, migraine, diffusion de la maladie athéromateuse), biologiques (dont les

troubles de l'hémostase acquis et congénitaux) et morphologiques ultra-sonographiques

(épaisseur de l'intima, HITS) et radiologiques (infarctus anciens, leucoaraïose).

N.B. :

HITS = High Intensity Transient Signal, perceptibles en doppler trans-crânien, témoignant

du passage d'embolies, le plus souvent "silencieuses".

Leucoaraïose : raréfaction de la substance blanche, principalement dans les régions

centrales des hémisphères se révélant sous forme d'une hypodensité diffuse, hétérogène,

mal limitée au scanner.

ÉVALUATION NEUROLOGIQUE :

Aujourd'hui, il apparaît nécessaire de reconnaître l'AVC, d'en préciser la nature

(ischémique, hémorragique) et la cause, afin d'envisager une prise en charge

thérapeutique cohérente.

La suspicion diagnostique de l'AVC est faite le plus souvent par le patient ou son

entourage. Cependant l'information du public est souvent limitée. Il ignore que

l'altération de la vigilance, de la parole ou du langage, des fonctions motrices ou

sensitives et de la coordination indiquent souvent un AVC. Des campagnes de

sensibilisation, notamment par voie audiovisuelle, seraient souhaitables.

Evaluation des délais de prise en charge :

L'appréciation du délai écoulé entre le début des symptômes et le moment de la prise en

charge médicale pré puis hospitalière est importante à considérer. Cela est rendu

indispensable par les essais thérapeutiques pratiqués à la phase précoce des AVCI

(neuroprotection, fibrinolyse). En cas d'administration de traitement fibrinolytique les

délais d'inclusion tendent à être ramenés à 3 heures, afin d'améliorer les résultats

cliniques et de réduire les risques de transformations hémorragiques. Tout retard

compromet donc la réponse thérapeutique.

Reconnaître l'AVC et son profil évolutif (4) :

La présentation clinique varie considérablement en fonction du siège et de la taille de la

lésion, allant de symptômes très fugaces, parfois négligés par le patient, au coma

hémiplégique mortel en quelques heures.

La principale caractéristique des AVC est la brutalité du mode de constitution du déficit

(quelques secondes ou minutes, le plus souvent). Le territoire en cause, carotidien, avant

tout sylvien, ou vertébro-basialire, modifie l'expression clinique : hémiplégie ou

hémiparésie, hémianesthésie, hémiparesthésie, aphasie, pour le premier, ataxie,

5 sur 12

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%