2015 06 | Etopia | Biens publics mondiaux et biens communs

ANALYSES

ETOPIA

JUIN

2015

ETOPIA

CENTRE D'ANIMATION

ET DE RECHERCHE

EN ÉCOLOGIE POLITIQUE

ÉCONOMIE (SCIENCE) ÉCONOMIE SOLIDAIRE BIENS COMMUNS ANALYSE

BIENS PUBLICSBIENS PUBLICS

BIENS PUBLICS

MONDIAUX ETMONDIAUX ET

MONDIAUX ET

BIENS COMMUNSBIENS COMMUNS

BIENS COMMUNS

MONDIAUXMONDIAUX

MONDIAUX

SAMUEL COGOLATISAMUEL COGOLATI

SAMUEL COGOLATI

Samuel Cogolati

Chercheur associé Etopia et doctorant au Leuven

Centre for Global Governance Studies, Institute

for International Law (KU Leuven)

BIENS PUBLICS MONDIAUX ET BIENS COMMUNS

MONDIAUX

Attention aux faux amis !

Là où les biens communs mondiaux sont sur les lèvres de tous

les acteurs de la transition écologique et de l’économie du

partage, les biens publics mondiaux représentent de plus en

plus aux yeux des altermondialistes un « nouveau gadget du

néolibéralisme ». Cette analyse explique pourquoi ces deux

notions – à première vue si semblables – s’affrontent.

INTRODUCTION

En 1999, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) publiait

un ouvrage majeur sur les « biens publics mondiaux » (

global public goods

) censé

révolutionner notre manière de concevoir la coopération internationale et l’aide

au développement dans le contexte de la mondialisation. Mais depuis quelques

années, les voix s’élèvent contre ce nouveau concept. Certains l’opposent

aujourd’hui au phénomène des « biens communs mondiaux » (

global

commons

). [1] Cette analyse tente de faire la lumière sur la distinction politique et

idéologique entre deux notions du vocable politique international certes encore

très floues et multiformes, mais néanmoins concurrentes.

Le concept de bien public mondial trouve son origine dans une série de trois livres

publiés en 1999, [2] 2003, [3] et 2006, [4] par le PNUD. Leurs auteurs, Inge Kaul et

ses collègues, empruntent le terme de bien public mondial au vocabulaire

économique néoclassique. Il n’est donc pas tout à fait nouveau. En effet, selon

les critères stricts de la théorie économique, les biens publics évoluent sur deux

continuums : la non-rivalité et la non-exclusion. Seuls ces biens qui présentent la

double caractéristique de non-rivalité (son usage n’entraîne aucune diminution de

la quantité disponible pour les autres usagers)

et de non-exclusion (il est

impossible d’exclure quiconque de son usage) sont purement publics. Le meilleur

exemple est le phare d’un port de pêcheurs. L’usage par un navire de la lumière du

phare n’empêchera jamais un autre navire de l’utiliser également comme guide

(non-rivalité) ; et il est extrêmement difficile d’empêcher certains navires de

profiter de la lumière du phare, même pas ceux qui n’ont pas contribué à la

construction du phare, par exemple en refusant de payer des taxes (non-

exclusion). Il en va de même pour la sécurité, la paix, la santé publique.

Là où ça coince avec les biens publics, c’est qu’aucun individu n’a intérêt à en

supporter le coût puisqu’il est impossible de lui en faire payer l’usage en l’excluant

(non-exclusion). Ainsi, chaque agent privé a tendance à plutôt se conduire tel un

« passager clandestin » (

free rider

), c’est-à-dire à profiter des efforts des autres

pour bénéficier du bien public sans en supporter le coût. Résultat des courses :

ces biens publics ne peuvent être délaissés au marché, puisqu’ils seront

inévitablement produits en quantité nettement insuffisante. Le bien public est

l’exemple type d’une défaillance du marché. Voilà pourquoi les économistes, tels

Paul Samuelson, [5] considèrent l’état comme le fournisseur idéal de ces biens

publics au niveau national puisqu’il est le seul à détenir le monopole de la

violence légitime pour obliger ses citoyens à en payer le coût.

L’observation que fait maintenant le PNUD est qu’au niveau mondial, il n’existe

pas de gouvernement capable de fournir ces biens publics mondiaux qui

dépassent les frontières des états-nations. Or, la mondialisation a multiplié ces

enjeux planétaires – comme les maladies contagieuses, les trous dans la couche

d’ozone, le réchauffement climatique – pour lesquels le cadre étatique ne suffit

plus, et la coopération de toute la communauté internationale est exigée. Selon

Inge Kaul et ses collègues du PNUD, la mondialisation requiert ainsi de penser la

fourniture des biens publics sur une étendue beaucoup plus vaste dans l’espace –

à travers tous les pays – et le temps – à travers toutes les générations. En effet,

dans un ordre juridique international qui repose sur la souveraineté de chaque

état-nation, la production des biens publics mondiaux – c’est-à-dire toute avancée

dans le traitement du SIDA, toute réduction de la pollution par le soufre et les

oxydes d’azote, toute lutte contre le changement climatique – dépend de l’action

collective de toute la communauté internationale.

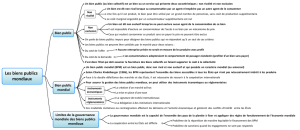

En théorie économique, les biens publics sont à différencier des biens privés qui

sont rivaux et excluables (par exemple, une part de gâteau) ; des biens de club qui

restent non-rivaux mais dont on peut toutefois exclure certains utilisateurs (par

exemple, une autoroute à péage) ; et des biens communs qui restent en principe

accessibles à tous, mais dont l’usage est rival (par exemple : les ressources

naturelles). Le risque est qu’en exploitant ces biens communs, les usagers

l’épuisent complètement. Ainsi, il est difficile d’empêcher les pêcheurs d’avoir

accès aux stocks de cabillaud en mer du Nord (non-exclusion) ; en revanche, sa

INTRODUCTION

LES BIENS PUBLICS MONDIAUX

BIENS COMMUNS MONDIAUX

surpêche entraînera la disparition de l’espèce (rivalité).

Rivalité Biens privés Biens communs

Non-rivalité Biens de club Biens publics

C’est sur base de cette caractéristique de rivalité que le socio-biologiste Garrett

Hardin évoquait «

The Tragedy of the Commons

» (« La Tragédie des Communs »)

dans un article majeur de 1968. [6] Pour lui, laisser des ressources limitées telles

un pâturage en libre accès mène inévitablement à leur ruine. Il en va de même

pour la déforestation, la perte de la biodiversité animale ou végétale, ou

l’affaiblissement des ressources naturelles en eau. Seules la privatisation ou la

nationalisation par l’état peuvent à son sens éviter la disparition des biens

communs mondiaux. La métaphore de Hardin et son modèle binaire de

privatisation ou de recours à la puissance publique ont longtemps dominé toute

idée de gestion des biens communs mondiaux.

Cependant, une troisième voie pour résoudre ce dilemme de surexploitation des

biens communs fut avancée par la politologue américaine Elinor Ostrom dans un

livre emblématique de 1990 – qui lui valut d’ailleurs le Prix Nobel d’Economie en

2009. Au-delà de la marchandisation et de la régulation par l’état, Ostrom propose

un modèle de gestion collaborative capable de protéger durablement l’usage des

biens communs pour en éviter leur extinction. [7] Dans son livre, Ostrom analyse

une série d’arrangements institutionnels dans lesquels les citoyens se

réapproprient le bien commun en devenant codécideurs de leur mode

d’exploitation et de gestion.

Venons-en alors à la question principale qui nous occupe ici : devrions-nous

opposer, ou à tout le moins différencier, les notions de biens publics et de biens

communs ? On pourrait évidemment simplement opposer les deux définitions

économiques traditionnelles exposées ci-dessus qui renvoient aux

caractéristiques d’usage non-exclusif et non-rival. Il est toujours bon de

rappeler que les deux notions s’attellent à des dilemmes économiques et

sociologiques bien différents, mais il existe aussi en réalité une distinction plus

idéologique, plus politique, entre les deux courants de pensée.

D’une part, l’approche collaborative des biens communs mondiaux est aujourd’hui

promue par les acteurs de la transition écologique, souvent à un niveau très local,

comme un nouveau paradigme pour réinventer la prospérité. Elle s’étend à

présent bien au-delà des seules ressources naturelles pour couvrir des nouvelles

communautés de partage comme les logiciels libres, Wikipédia, les monnaies

alternatives ou l’échange de semences. [8] D’autre part, le concept de bien public

mondial s’est imposé durant la dernière décennie comme le nouveau discours

politique d’une série d’organisations internationales comme la Banque mondiale

et l’OCDE. ATTAC compare aujourd’hui cette propagande à un « rouleau

compresseur idéologique » et aux « béquilles du capital ». [9]

Mais que peuvent bien reprocher les altermondialistes aux biens publics

mondiaux ? Les écrits du PNUD sont pourtant loin d’émaner de milieux

exclusivement « néo-libéraux ». La première édition du PNUD compte d’ailleurs

Amartya Sen [10] et Joseph E. Stiglitz [11] parmi ses coauteurs, deux prix Nobel

d’économie biens connus pour leurs critiques des théories néoclassiques. Après

tout, le point de départ de la démarche du PNUD est justement l’urgence de

répondre aux crises économiques, sociales et environnementales engendrées par

la mondialisation. L’effort du PNUD est louable à cet égard. Alors, pourquoi biens

publics mondiaux et biens communs mondiaux devraient-ils s’affronter ?

D’abord, la rhétorique des organisations internationales sur les biens publics

mondiaux ne se borne pas à une qualification objective, réelle, et figée d’un bien

donné, mais se traduit surtout en prescriptions politiques. En effet, le caractère

public d’un bien est avant tout un construit social qui dépend de visions politiques

potentiellement très différentes. Par exemple, quand la Banque mondiale décide

EXCLUSION NON-EXCLUSION

BIENS PUBLICS MONDIAUX, BIENS COMMUNS MONDIAUX : DEUX NOTIONS

VOISINES OU CONCURRENTES ?

de labelliser le libre-échange comme un bien public mondial dans son discours de

développement économique, [12] il va de soi qu’il s’agit là avant tout d’une priorité

politique propre à l’institution en question, et non d’une qualification scientifique

basée sur les seuls critères de non-rivalité et de non-exclusion (d’ailleurs, il est

aisé d’imaginer une zone de libre-échange telle le NAFTA qui exclut certains états

de son club). Le risque est donc que le nouveau discours des biens publics

mondiaux vienne légitimer tout type de coopération intergouvernementale ou

action des organisations internationales, en particulier du système onusien, sous

couvert de critères pseudo-scientifiques et apolitiques.

Ensuite, le discours du PNUD se borne à constater que la production des biens

publics mondiaux par les organisations internationales et la coopération

intergouvernementale est une nécessité au vu des choix économiques rationnels

des états qui agiront toujours de manière individualiste et utilitariste comme dans

le dilemme du prisonnier. Les livres du PNUD n’avancent pas de modèle de

production et/ou de gestion alternatif à la marchandisation et à la puissance

publique du modèle capitaliste dominant. Finalement, le prisme des biens publics

mondiaux nous impose une vision très étriquée de la vie en commun : soit

l’individu, soit l’État, et, au niveau mondial, une gouvernance globale encore mal

définie.

Au contraire, l’approche des biens communs propose un nouveau système social

de coproduction et de cogouvernance qui rejette la dichotomie

propriétarisation/régulation publique de la théorie économique conventionnelle.

Elle se détache radicalement de la culture de marchandisation et prône la non-

appropriation des richesses partagées comme l’eau, les terres agricoles, les

connaissances et les cultures. Plus fondamentalement encore, les adeptes des

biens communs nous invitent à dépasser la grille de lecture économique

traditionnelle des biens exposée ci-dessus pour redéfinir la prospérité sur base de

critères alternatifs sociaux, écologiques, et mêmes philosophiques.

La dichotomie biens privés/biens publics a longtemps dominé l’économie de

marché. Les différences entre biens communs et biens publics, elles, sont bien

plus difficiles à cerner. Or, les « biens communs mondiaux » (

global commons

) et

les « biens publics mondiaux » (

global public goods

) sont bel et bien devenus

des concepts fort mobilisateurs du vocable politique international. Il devient dès

lors capital de distinguer les logiques politiques sous-jacentes aux deux notions.

Distinguer les biens communs mondiaux de la notion faussement voisine des

biens publics mondiaux, c’est en effet insister sur le potentiel d’un nouveau

paradigme de réappropriation collective pour repenser notre rapport aux autres et

à la planète.

[1] Voy. par exemple, J. Ballet, « Propriété, biens publics mondiaux, bien(s) commun(s) : Une lecture des

concepts économiques »,

Développement durable et territoires

, nr. 10, mars 2008, para. 67 ; F. Lille et J.

Cossart, « Les biens publics mondiaux », ATTAC, Juin 2008 ; J. Quilligan, « Why distinguish common goods

from public goods », in D. Bollier et S. Helfrich (eds.),

The Wealth of the Commons : A World Beyond

Market & State

, The Commons Strategy Group, http://wealthofthecommons.org/.

[2] I. Kaul, I. Grunberg et M. A. Stern (eds.),

Global Public Goods : International Cooperation in the 21st

Century

, New York/Oxford, Oxford University Press, 1999, 546 p.

[3] I. Kaul, P. Conceição, K. Le Goulven et R. U. Mendoza (eds.),

Providing Global Public Goods : Managing

Globalization

, New York/Oxford, Oxford University Press, 2003, 672 p.

[4] I. Kaul et P. Conceição (eds.),

The New Public Finance : Responding to Global Challenges

, New

York/Oxford, Oxford University Press, 2006, 664 p.

[5] Voy. l’article fondateur de la théorie des biens publics : P. Samuelson, « The Pure Theory of Public

Expenditure »,

The Review of Economics and Statistics

, vol. 36, nr. 4, Novembre 1954, pp. 387-389.

[6] G. Hardin, « The Tragedy of the Commons »,

Science

, vol. 162, nr. 3859, Décembre 1968, pp. 1243-

1248.

[7] E. Ostrom,

Governing the Commons : The Evolution of Institutions for Collective Action

, Cambridge,

Cambridge University Press, 1990, 298 p.

[8] Voy. par exemple : D. Bollier et al.,

Biens communs : comment (co)gérer ce qui est à tous

, Octobre

2012, 53 p. ; E. Verhaegen, « Vive la Transition ?! La révolution des ‘communs’ »,

Politique

, nr. 90, Mai-Juin

2015, pp. 41-45.

[9] Voy. par exemple le document de travail du Conseil scientifique d’Attac : F. Lille et J. Cossart, « Les

biens publics mondiaux », ATTAC, Juin 2008, pp. 2-3.

[10] A. Sen, « Global Justice : Beyond International Equity » in I. Kaul, I. Grunberg et M. A. Stern (eds.),

EN GUISE DE CONCLUSION

6

6

1

/

6

100%