HISTOIRE - THEME 3

1/2

DS 1 – H 1 à 2 (correction).

SUJET 1 : Les mutations économiques depuis 1945 (H 1).

Entre 1945 et 1975, la France connaît une forte période de croissance, nommée par Jean Fourastié les « Trente

Glorieuses ». Cependant, après 1975, la France entre dans une période de croissance dépressive.

Quels sont les changements que connaît l’économie française de 1945 à nos jours ?

Dans cet extrait de son livre Les Trente Glorieuses ou la Révolution invisible de 1945 à 1975, Jean Fourastié explique

pourquoi il qualifie les années allant de 1945 à 1975 de « glorieuses ». Le graphique présentant la variation annuelle du

PNB par habitant et le taux de chômage de 1947 à 1999 permet de voir les conséquences économiques et sociales des

« Trente Glorieuses » ainsi que des « Vingt rugueuses ». Ainsi, après avoir défini la période des « Trente Glorieuses »,

nous montrerons ses limites.

En 1979, Jean Fourastié définit les « Trente Glorieuses » en raison d’un certain nombre d’éléments dont le graphique

permet de démontrer la véracité.

Les « Trente Glorieuses » désignent la période au cours de laquelle la croissance est strictement positive mais, selon

Jean Fourastié, il s’agit aussi d’une période de transformation de bouleversements économiques et sociales : « si j’ai pu

qualifier de « glorieuses » les trente années séparant les recensements de 1945 à 1975, c’est parce que je les considérais

quant à la promotion du niveau de vie […] ». En effet, la France, de 1945 à 1975, entre dans l’ère de la consommation de

masse. La société française profite des progrès de l’Etat-providence et des mesures keynésiennes adoptées après 1945 : la

sécurité sociale, des salaires en hausse et une période de plein emploi, la génération du crédit… Cette période de

croissance est qualifiée par l’auteur de « Trente Glorieuses » car celui-ci considère que cette croissance fut régulière

inégalée dans l’histoire du pays, sauf au début de son industrialisation, peu après 1830 les « trois glorieuses ».

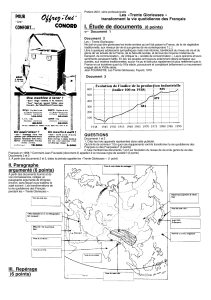

En effet, le graphique fait apparaître une période de forte croissance marquée par un taux de croissance supérieur, en

moyenne, 4 % par an. Le taux de chômage, c’est-à-dire l’ensemble des actifs sans emploi ou à la recherche d’un emploi,

se situe entre 2% et 4 % de la population active. Il s’agit donc bien d’une période de croissance économique permise par

la reconstruction de la France et où règne le plein-emploi. La croissance bénéficie d’un système monétaire stable créé à

Bretton Woods en 1944, le Gold exchange standard et d’un élargissement du commerce international favorisé par le

GATT de 1947. Elle bénéficie aussi d’une énergie pétrolière et de matières premières bon marché, ainsi que d’une main-

d’œuvre nombreuse et peu coûteuse grâce à l’immigration.

Les « Trente Glorieuses » apparaissent, en 1979, comme un véritable âge d’or pour la France. Cependant, cette image

est à nuancer.

Pendant et après les « Trente Glorieuses », certaines faiblesses apparaissent dans la vision idyllique de Fourastié.

En effet, entre 1947 et 1959, la croissance est très irrégulière en raison de l’instabilité monétaire et de la forte inflation

générée par les politiques keynésiennes. C’est le stop and go : pour relancer l’économie, les Etats subventionnent en

piochant dans les finances publiques, lorsque les caisses sont vides, les subventions s’arrêtent, en attendant que la fiscalité

comble les déficits. De plus, les difficultés de la reconstruction dans les années 50, largement financée par le plan

Marshall, conduisent à de fortes baisses de la croissance : de 8% en 1950 à 1% en 1954 ou de 6,5% en 1956 à 1% en

1959. Chacune de ces chutes de la croissance s’accompagne d’une légère hausse du chômage : de 3% en 1950 à moins de

4% en 1954.

De plus, cette forte période de croissance ne survit pas à la crise des années 70 et conduit à une période de croissance

faible, de 1977 à nos jours. En 1977 et en 1985, la croissance française est même négative. Dans le même temps le

chômage connaît une augmentation quasi régulière, passant de 5% en 1977 à 9% en 1986 pour atteindre 7,5% en 1999.

L’économie française est confrontée à l’instabilité, au ralentissement de la production industrielle et de la

consommation. Pour tenter de rester compétitive, les entreprises occidentales délocalisent dans les autres régions du

monde en instaurant la DIT (division internationale du travail). La persistance du chômage de masse, véritable fléau

social, est donc le trait le plus caractéristique de cette période. De manière récurrente, des crises viennent ébranler le

capitalisme (ainsi celles de 1987, de 1993 ou de 2008) et révèlent son incapacité à réduire les écarts de richesse entre

les régions et entre les individus.

De 1945 à 1975, la France paraît connaître une période stable de forte croissance et plein emploi, ce qui a fait dire à

Fourastié qu’il s’agissait des « Trente Glorieuse ». Cependant, la stabilité de 1945 à 1975 est largement discutable et les

années qui suivent 1975 font largement oublier la période faste des « Trente Glorieuse ».

Après les « Trente Glorieuses » puis les « Vingt Rugueuses », quelle est la situation de l’économie française ?

Respecte-t-elle la logique des cycles de Kondratieff ?

2/2

SUJET 2 : D’une mondialisation à l’autre (H 2).

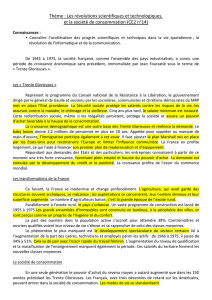

Entre 1850 et aujourd’hui, le monde est touché par un phénomène de mondialisation qui a permis la domination

successive de trois économies-monde : l’économie-monde britannique de 1850 à 1918, l’économie-monde américaine de

1918 aux années 1990 puis une économie-monde multipolaire des années 1990 à aujourd’hui.

Les mondialisations qui permettent la mise en place de ces économies-monde sont-elles comparables ?

Dans cet extrait de son ouvrage Trois leçons sur la société post-industrielle, paru en 2006 à Paris aux éditions du

Seuil, Daniel Cohen compare « la mondialisation du XIXe siècle et la nôtre » en insistant sur les points communs et les

différences existant entre ces deux époques.

La mondialisation du XIXe siècle et la mondialisation actuelle présentent de fortes ressemblances à la fois dans leur

organisation et dans leurs causes.

Ces deux mondialisations sont dominées par des « puissances mercantiles » qui « cherchent d’abord à promouvoir

partout où elles s’imposent le libre-échange commercial ». En effet, au XIXe siècle, la Grande-Bretagne défend, à l’image

de l’économiste David Ricardo, le libéralisme économique à l’intérieur et le libre-échange à l’extérieur. Elle est la

première à abolir le contrôle de l’Etat sur les prix agricoles (1846) et multiplie les accords commerciaux, comme l’accord

de libre-échange Cobden-Chevalier signé avec la France (1860). De même, durant la guerre froide (1947-1991), les Etats-

Unis accélèrent la libéralisation des échanges entre pays capitalistes. Ils promeuvent la mise en place du GATT en 1947

(devenu OMC en 1995) et assurent la reconstruction de l’Europe occidentale et de l’Asie orientale. Malgré une remise en

cause de leur domination, les Etats-Unis restent, encore aujourd’hui, une grande puissance économique mondiale (1er PIB

mondial, 20% des biens et des services produits dans le monde, 51% de l’industrie du logiciel, 3e exportateur mondial…).

Ce « parallélisme […] frappant » est aussi visible dans les causes de leur domination.

Ces deux mondialisations sont « portées par une révolution des techniques de transport et de communication ». En

effet, la mondialisation britannique au XIXe siècle bénéficie de « l’invention du télégraphe » grâce à laquelle une

« information mettra moins de 24 heures pour relier Londres et Bombay » ainsi que du « développement des moyens de

transport terrestre ou maritime que sont le chemin de fer puis le bateau à vapeur ». Quant à la mondialisation américaine,

elle s’appuie sur « la révolution d’Internet, qui permet en un clic de relier, sinon les hommes, du moins leurs ordinateurs »

et sur l’accès plus large au transport aérien et à la conteneurisation. Ces révolutions technologiques permettent de

raccourcir l’espace-temps.

Cependant, malgré ces fortes ressemblances, des différences existent entre les deux mondialisations.

La mondialisation du XIXe siècle et la nôtre se distinguent l’une de l’autre par « la globalisation financière et les

migrations internationales » ainsi que par un caractère multipolaire.

Tout d’abord, la mondialisation britannique se caractérise par une meilleure répartition des richesses à travers le

monde (« Elle [la mondialisation actuelle] s’est avérée tout simplement incapable de diffuser la prospérité des plus riches

vers les plus pauvres »). En effet, grâce à la colonisation, la plupart des régions du monde était impliquées dans

l’économie mondiale tandis qu’aujourd’hui de nombreux pays tirent l’essentiel de leur revenu de l’agriculture ou des

minerais (PMA) voire sont exclus de la mondialisation. Cette différence est aussi visible concernant les flux humains.

En effet, les migrants internationaux constituent moins de 4% de la population mondiale en 2010 contre 8% en 1900.

Cette opposition peut s’expliquer par une situation démographique et économique différente. Au XIXe siècle, les

Européens sont en pleine explosion démographique mais aussi en plein développement économique ce qui leur permet de

coloniser le monde en s’installant dans des régions plus pauvres. A l’inverse, au XXe siècle, les flux migratoires

proviennent des régions pauvres de la planète et les régions riches cherchent à freiner cette immigration.

Les régions riches sont plus diversifiées, aujourd’hui, que lors du XIXe siècle. L’effacement relatif des Etats-Unis

s’explique tout d’abord par la concurrence croissante dans autres membres de la Triade (Union européenne et Japon).

L’UE à 27 membres depuis 2007 dispose d’un PIB légèrement supérieur à celui des Etats-Unis. Le Japon, quant à lui,

s’est développé à partir des années 50 grâce au soutien des Etats-Unis et constitue encore aujourd’hui la 3e puissance

économique mondiale. Mais, ce recul américain est aussi le fait de l’essor de puissances économiques émergentes dont les

BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine). Ces pays s’affirment comme les nouvelles puissances du XXIe siècle aux côtés de la

Triade. Ils produisent 23,8% du PIB mondial en 2009. Le développement rapide des pays émergents va renouveler

l’équilibre mondial. Par exemple, vers 2019, la Chine devrait disposer du 1er PIB mondial devant les Etats-Unis.

En s’appuyant sur les propos de Daniel Cohen, on constate que les mondialisations des XIXe et XXe siècles sont

extrêmement liées. Les espaces moteurs aujourd’hui sont les héritiers de l’industrialisation du XIXe siècle : hier l’Europe

(surtout le Royaume-Uni) dominait le monde, talonnée par les pays neufs (Etats-Unis, Japon, …). Aujourd’hui, les Etats-

Unis devancent l’Europe et les pays émergents (Chine, Brésil,…) sont les challengers de la Triade. Le commerce

international s’est développé à ces deux époques grâce à des révolutions technologiques mais il est plus difficile

aujourd’hui de répartir équitablement les fruits de cette croissance, ce qui a pour conséquence d’élargir l’écart entre les

plus riches (PDEM) et les plus pauvres sur la planète (39 PMA en 2010). Comme l’écrivait en 2006 Joseph Stiglitz, prix

Nobel d’économie, « la mondialisation, cela ne marche pas pour les pauvres du monde ».

Comment mettre en œuvre une mondialisation plus équitable ?

1

/

2

100%