Châteaubriant le 22 octobre 1941

LE PATRIOTE RÉSISTANT

N° 916 - février 2017

1010 mémoire

abattus, avec au moins 70 morts. Pour

la Hongrie actuelle, les chires sont de 83

cas sur 281 avions détruits, avec 40 morts,

et l’ensemble de la région fait encore ap-

paraître dans les statistiques un total de

169 aviateurs dont les corps n’ont pas été

retrouvés, et dont un certain nombre ont

certainement été victimes de lynchages.

Personne n’est en mesure de fournir des

chires précis d’ensemble sur les cas de

lynchage commis dans les régions occu-

pées par l’Allemagne nazie, comme sur le

nombre d’aviateurs ainsi assas sinés. Ces

actions, non seulement tolé rées, mais en-

couragées par les autorités nazies, n’étaient

pas forcément mentionnées dans la presse

locale, et tous les témoins n’étaient pas

des participants aux exactions. Plus de

200 cas ont été recensés avec certitude,

mais on estime parfois le total eectif

des morts dans ces conditions entre 300

et 350. L’Institut d’histoire contempo-

raine allemand parle, lui, d’environ 1 000

aviateurs lynchés.

Dans les années d’immédiat après-guerre,

on tenta de juger des coupables. Un tri-

bunal militaire américain jugea à Dachau

dans une relative improvisation quelque

600 accusés dans 200 procès (les accusés

de la région « Alpes-Danube » furent ju-

gés à Salzbourg). On a retenu cinq exécu-

tions, 34 peines d’emprisonnement (entre

quelques mois et la perpétuité) et 24 ac-

quittements. Ici comme ailleurs, les ef-

fets de la guerre froide se rent sentir et

un relatif oubli intervint par la suite. On

compte en Allemagne un certain nombre

de plaques ou de rappels sous une forme

ou une autre des morts violentes d’avia-

teurs alliés (« qui ont perdu la vie de façon

tragique », par exemple à Borkum). En

Autriche, on signale un unique rappel

public, en Hongrie par contre, aucun.

Les nazis avaient été des précurseurs

dans l’utilisation des bombardements

aériens contre des populations civiles.

L’Allemagne a certainement subi sous

les bombes alliées un sort tragique, et

cela d’autant plus que les prémisses

de ces attaques étaient erronées : la

volonté de « tenir » n’a jamais faibli au

sein de la population, et cela, jusqu’à

la défaite terrestre totale. Pourtant la

tentative de détourner le ressentiment

des foules contre les aviateurs abattus,

pour protéger les dirigeants nazis, était

particulièrement vicieuse. Un aveugle-

ment meurtrier et une action criminelle

supplémentaire à mettre au compte du

régime hitlérien.

JeAn-luc bellAnger

(1) Une étude portant sur la région « Alpes-

Danube » chire la responsabilité de ces

catégories à plus de 60 %.

n

Georg HOFFMANN, Fliegerlynchjustiz,

Gewalt gegen abgeschossene alliierte

Flugzeugbesatzungen 1943-1945, (Le lynchage

des aviateurs, La violence contre les équipages

d’avions alliés abattus, 1943-1945), Ed. Ferdinand

Schoeningh, Paderborn, 2015, (non traduit).

- Rappel - Jörg Friedrich, Der Brand, Ed.

Ullstein Heyne List, Munich, 2002 (L'incendie :

l’Allemagne sous les bombes 1940-1945, Ed.

de Fallois, 2004).

Une journée particulière

Châteaubriant

le 22 octobre 1941

Le 22 octobre 1941, 27 résistants, internés et otages sont fusillés à la Sablière à Châteaubriant (Loire-

Atlantique). Depuis, ce site est devenu symbole et lieu de rassemblement. Dans la ferme attenante

transformée en Musée, une exposition temporaire consacrée cette année à la négation de l’homme dans

l’univers concentrationnaire nazi accueille le public jusqu’au 14 octobre 2017. Présentation.

Exposition temporaire

au musée de la Résistance

de Chateaubriant

La ferme est transformée en Musée

dont la gestion et la programmation

est conée aux Amis du Musée de la

Résistance de Châteaubriant. Ouvert

en octobre 2001, il a été conçu et réali-

sé par le Musée de la Résistance natio-

nale (MRN) de Champigny-sur-Marne

(94), appuyé par le Collectif Histoire de

Châteaubriant mêlant résistants, ayants-

droit, enseignants, passionnés d'histoire

de la Résistance et d'histoire de la région.

Musée de site, il présente la vie et les résis-

tances dans le camp de Choisel, évoque

les nombreux camps d'internement, les

otages à travers des collections présen-

tant les objets des internés, comme la

pipe de Jean-Pierre Timbaud ou la va-

lise de Guy Môquet, alternant avec des

photos, des articles de presse, des lettres

et des aches. Une salle est consacrée à

la Résistance en Pays de Châteaubriant.

Présentée actuellement, La négation

de l'homme dans les camps nazis 1933-

1945 est la dixième exposition tempo-

raire créée par les Amis du Musée de

la Résistance de Châteaubriant, travail

réalisé en commun avec le réseau des

Musées de la Résistance.

12 panneaux (cf. page ci-contre) accom-

pagnés d'une cinquantaine d'objets pré-

sente les idées du nazisme – racisme,

exclusion – les premiers camps créés

par Hitler dès 1933 pour y enfermer les

opposants politiques, les dénonciations

des camps en France et en Allemagne

alternent, mettant en valeur images et

textes connus ou inédits. Le transport

des déportés en Allemagne, l'arrivée au

camp dans un système concentration-

naire pensé pour désorienter, déshuma-

niser, le génocide juif sont aussi évoqués,

comme la déportation des enfants. La

vie quotidienne et le travail dans les

camps font l'objet de deux panneaux,

de même que la dénonciation faite par

Marie-Claude Vaillant-Couturier dans ses

articles de presse et ses photos publiées

avant-guerre.

Les sanctions et les jugements contre

les responsables nazis sont au centre

des actes d'accusation lors du procès

de Nuremberg en 1945-1946 qui contri-

buent à une notion nouvelle : le crime

contre l'humanité. Après l'ouverture des

camps en 1945, la réexion sur la nature

des crimes nazis, la capacité à écouter

les témoins apportent des éléments

sur la violence politique et les notions

de reconstruction et de résilience.

lll

L

e 20 octobre 1941 le Feld Kommandant

Karl Hotz est exécuté à Nantes par

un groupe de trois résistants.

Les Allemands décident en représailles

de fusiller 50 otages deux jours plus

tard et le même jour, le 22 octobre 1941,

16 otages sont fusillés à Nantes (44),

5 otages au Mont-Valérien à Suresnes

(92), près de Paris, et 27 autres hommes

à Châteaubriant (44).

L'exécution des 50 otages – en fait 48 –

provoque une immense émotion dans

le pays et dans le monde. La tragédie est

très vite connue par le récit Le témoin des

martyrs rédigé par Louis Aragon, écrit,

imprimé, distribué clandestinement et

diffusé par les radios de Londres et de

Moscou. Le Général de Gaulle au mi-

cro de la BBC depuis Londres propose

un garde-à-vous national le 31 octobre.

L'exécution, une des premières fusillades

collectives en France, a une résonnance

extraordinaire à laquelle les Allemands

ne s'attendaient pas.

Le camp de Choisel

à Châteaubriant

Avant la Seconde Guerre mondiale,

Châteaubriant est une petite ville

bretonne, sous-préfecture de Loire-

Inférieure, dominée par son château,

importante par ses usines de matériel

agricole et sa gare. Au printemps 1940,

la cité vit l'exode de milliers de migrants

avec ses militaires et civils. Avec l'ar-

rivée des troupes allemandes nazies,

45 000 militaires français sont prison-

niers, entassés dans quatre camps, puis

transférés en Allemagne.

Un seul camp y est conservé, le camp de

Choisel, quartier situé à deux kilomètres

du centre-ville de Châteaubriant. Fin

avril 1941, y sont internés les premiers

Résistants : ouvriers des arsenaux, marins

bretons arrêtés comme communistes ou

militants de la CGT. En mai, arrivent les

« Parisiens », 54 puis 100 hommes, tous

communistes, puis 14 gaullistes de la ré-

gion. En septembre, viennent s'ajouter, ve-

nus des prisons parisiennes, 87 hommes

et 46 femmes. En octobre 1941, ils et elles

sont 600 interné(e) s dans les baraques

du camp de Choisel.

C'est en début d'après-midi, le mercre-

di 22 octobre 1941, que les Allemands

réunissent les 27 Résistants-otages dans

la baraque 6, pour leur remettre une

feuille de papier et une enveloppe. Leurs

dernières lettres bouleversantes et d'une

grande humanité seront bientôt connues

de tous, notamment celle écrite pour sa

famille par Guy Môquet, 17 ans.

Aujourd'hui disparu, le camp a fait

l'objet d'une nouvelle sculpture en pierre

inaugurée le 22 octobre 2016 pour se sou-

venir de ce lieu d'enfermement organi-

sé et géré par Vichy, pour y interner les

« Indésirables et terroristes » pendant

l'Occupation.

La sablière-carrière

des fusillés à Châteaubriant

Ce mercredi 22 octobre 1941, le temps

est superbe et c'est jour de marché à

Châteaubriant.

Les 27 internés et otages sont conduits

à la Sablière, située à la sortie de la ville,

à deux kilomètres du centre, pour y être

fusillés. Le sinistre convoi traverse la

ville et les otages, répartis par groupe

de neuf, menottes aux mains, en trois

camions, chantent l'Internationale et la

Marseillaise.

A la carrière les Allemands ont planté

neuf poteaux et 90 soldats allemands

forment le peloton d'exécution, qui se

déroule en trois salves à 15 h 50, 16 h et à

16 h 10. Les otages ont tous refusé d'avoir

les yeux bandés et les mains liées. Ils

meurent en chantant.

Les habitants de Châteaubriant, le len-

demain, malgré les risques de répression,

viennent eurir les lieux d'exécution à la

Sablière. Depuis, chaque année en octobre,

une foule considérable vient perpétuer le

souvenir. Ainsi le 23 octobre 2016, plusieurs

milliers de jeunes et d'anciens, venant de

partout, sont présents pour commémo-

rer le 75e anniversaire des 27 fusillés de

Châteaubriant et armer par leur présence

leur délité à la mémoire de la Résistance.

La Sablière-Carrière des Fusillés, pro-

priété de l'Amicale de Châteaubriant-

Voves-Rouillé-Aincourt (autant de noms

de camps), est aujourd'hui un site histo-

rique classé. L’Amicale en est proprié-

taire depuis 1945. Progressivement, elle

a acquis le terrain et les parcelles avoisi-

nantes, lançant une souscription en 1950,

pour ériger une sculpture monumentale

en pierre, disposer 27 stèles en pourtour du

site an d'informer les visiteurs – 12 000

par an en moyenne – et aménager la ferme

en Musée de la Résistance en 2001.

JeAn-PAul le mAguet

Administrateur au Musée de la Résistance

de Châteaubriant • Membre du Conseil

scientifique du Musée de la Résistance

nationale (MRN) • Conservateur honoraire

du Patrimoine.

lll

LE PATRIOTE RÉSISTANT

N° 916 - février 2017 11

mémoire

C

es cinq responsables, Joseph

Hellenthal né le 1er novembre 1901

à Saint-Ingbert (Sarre), Friedrich

Ochs, né le 25 janvier 1910 à Urloffen

(Bade), Karl Krell, né le 15 février 1906 à

Wriesen sur Oder (Brandenburg), Hans

Pfeffer (parfois écrit Pfeiffer), né le 28 août

1907 à Offenbach, et Rudolf Vetter, né

le 4 janvier 1898 à Vienne, (Hesse), sont

tous membres du Sicherheitsdienst. Ils

seront plus précisément jugés pour « as-

sociation de malfaiteurs », « violences

volontaires préméditées », « violences

volontaires préméditées ayant entraîné

la mort sans intention de la don-

ner », « complicité d’assassinat ».

L’expression « crimes de guerre »

sera parfois prononcée au cours

des audiences.

Le tribunal militaire de Metz

insiste pour dire qu’il ne juge pas la

police allemande dans son ensemble

mais la conduite particulière de

chacun des accusés, « qui a de son

plein gré adhéré à une formation

dont il pouvait se rendre compte que

les méthodes étaient contraires aux

lois et usages de la guerre. » La dé-

fense demande à ce que le tribunal

ait à juger si les faits reprochés sont

couverts ou non par les conventions

internationales, car ces lois « doivent

prévaloir sur toutes les lois internes

même contraires. » Auquel cas les pré-

venus sont innocents pour avoir obéi

à leur hiérarchie. Argument éternel

du coupable : j’ai obéi aux ordres ! Mais

le tribunal réplique qu’il ne juge que la

conduite particulière de l’accusé à son

niveau de responsabilité.

Le 12 juillet 1951, le substitut Maurel

peut commencer l’exposé des faits.

Le Tribunal de Metz situé rue du

Cambou est un ancien Militärgericht,

un bâtiment construit dans le style

néo-renaissance voulu par Guillaume

II du temps de l’occupation allemande

(Metz ayant été intégré dans le Bezirk

Lothringen en 1870, puis dans le Gau

Westmark du III

e

Reich en 1940). Il a

servi alors de prison militaire et de

tribunal. Juste retour des choses, on

l’a utilisé après 1945 pour juger les SS

du camp du Struthof et du camp de

Woippy en Moselle. Cette fois, ce sont

les membres de la Gestapo de Troyes,

restés emprisonnés depuis la Libération.

Après les témoignages et les interro-

gatoires des accusés, le tribunal aura

à répondre à huit-clos à 14 questions

précises concernant les activités de

chaque accusé à Troyes et dans l’Aube.

Enquêtes préliminaires

Dès la Libération, des enquêtes sont

diligentées. Les gendarmes sillonnent le

département pour recueillir des témoi-

gnages concernant les accusés. C’est le

juge de Metz, le Capitaine Bernier qui

leur donne mandat par commission

roga toire, d’enquêter dans le cadre de la

procédure engagée contre « Hellenthal et

consorts, inculpés d’association de mal-

faiteurs. » Les « Services de recherches

des criminels de guerre » font égale-

ment des enquêtes (dont l’interrogatoire

de Maurice Mizelle en mars 1946, qui

semble confondre Hellenthal et d’autres

« Joseph » connus des prisonniers pour

leurs bruta lités à la prison Hennequin,

Joseph Gutmann et Joseph Wetter. On

parle de « Joseph le tueur » à propos de

l’un d’eux). Concernant Ochs, le tribunal

militaire permanent de Paris demande

lui aussi des enquêtes. Les inspecteurs

Despagne, et Adam, le commissaire

Charbonneau agissent donc dans cette

procédure.

On essaie d’abord de cerner les respon-

sabilités pour les plus importants abus

et brigandages attribués à la Gestapo.

3 octobre 1943 : pillage de la maison

Tripogney à Rumilly-lès-Vaudes. Butin

entassé sur trois camions. 14 mars 1944 :

incendie de la maison Rato à Auxon après

son arrestation. 18 mars 1944 : incendie de

la ferme du Perchois à Saint-Phal, gardien

assommé, vol de 24 vaches et d’argent.

27 janvier 1944 : vol de la cave au grenier

dans la maison de M. Herscovici, mé-

decin, à Nogent-sur-Aube. La Gestapo

revint trois fois pour se servir. 12 mai

1944, pillage de la maison de M. Doré

à Luyères. Il fut déporté à Dachau avec

plusieurs personnes. 26 mai 1944 : pillage

et tortures à Chauffour-lès-Bailly chez

M. Hurtault qui en mourut. Wiegand est

présent. 26 juin 1944 : après la mort de

neuf Allemands, ceux-ci se déchaînèrent

au village de la Chaise contre la popula-

tion, tortures, vols, enfermements. Mêmes

scènes à Lavau, Courteranges, La

Chapelle-Saint-Luc, Palis, Marcilly

le Hayer, Landreville, Essoyes et

dans les communes traversées

par les Allemands dans leur fuite.

Des enquêtes eurent lieu à pro-

pos de Montgueux et Creney en

tant que lieux de supplices, de

Rigny la Nonneuse, Saint-Mards

en Othe et Mussy sur Seine, en

tant que maquis attaqués en force,

de Buchères et ses 67 innocents

massacrés. Beaucoup d’aboutirent

pas comme Buchères et Creney,

les criminels n’étant que de pas-

sage, le nécessaire n’a pas été fait

pour les retrouver, au grand dam

des familles.

Des interrogatoires prélimi-

naires de témoins, résistants,

ou personnes ayant fréquenté

les Allemands, avaient eu lieu

dès 1945. Des ouvriers comme

messieurs Lehlin, Hennicker et Gaillard,

peintres travaillant pour l’entreprise

Weber dans les locaux de la Gestapo

indiquèrent « avoir entendu les coups et

les cris et imaginé des scènes de sauva-

gerie ». Le chauffeur Eric Unruh, char-

gé de conduire Vetter et Hellenthal,

2 rue de Preize, pour l’arrestation du

communiste Henri Gillon, abattu par

Ochs alors qu’il tente de s’enfuir, est

également entendu.

Le 4 mai 1949, le Français Henri Jacquet

est « extrait » de la prison de Metz où il

purge une peine de 20 ans de travaux

forcés. C’est le fameux commissaire spé-

cial de la police de sûreté de Reims, déta-

ché pour la lutte anticommuniste, et dont

nombre de résistants ont eu beaucoup à

sourir en particulier Madeleine Billat ou

Eugène Kilian, tabassés par lui au commis-

sariat de Troyes et à Hennequin. Jacquet,

interrogé, répond qu’il ne sait pas grand-

chose et qu’il n’avait pas beaucoup de

rapports avec la Gestapo. Air connu.

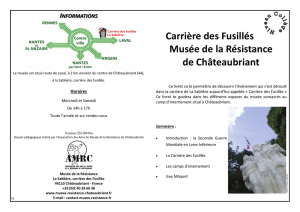

Au programme

• Samedi 20 mai - 19h-23h - Nuit euro-

péenne des musées. Projections du docu-

mentaire Un automne 1941 réalisé par

Marc Grangiens en 2006, au Musée de

la Résistance de Châteaubriant.

Journée natio-

nale de la Résistance dans la cour du

Musée de la Résistance de Châteaubriant,

poèmes et chansons de la Résistance et

de la Déportation par le Théâtre Messidor

de Châteaubriant et les élèves du Collège

Robert Schuman et du Lycée Guy Môquet

à Châteaubriant.

– 14h-18h – Journées européennes du

patrimoine. Entrée libre et gratuite

Le site internet, mis à jour en perma-

nence, permet une consultation com-

plète sur la Carrière, le Musée et ses

contenus, les collections et les événe-

ments s'y déroulant, les expositions iti-

nérantes qui peuvent être prêtées aux

scolaires, centres culturels, comités d'éta-

blissement, municipalités, musées et

biblio thèques.

Des documents y sont téléchargeables

comme les dossiers pédagogiques :

primaire, collège et lycée.

n Contact :

Musée de la Résistance.

La Sablière-Carrière des Fusillés

44 110 Châteaubriant.

Tél. : 02 40 28 60 36.

Courriel : contact.musee.resistance

@orange.fr • www.musee-resistance-

chateaubriant.fr (Oce de Tourisme.

Tél. : 02 40 28 20 90)

Le procès

de la Gestapo de Troyes

2e partie : Metz 1951-1952

Le tribunal de Nuremberg, réuni de novembre 1945 à octobre 1946, jugea et condamna 24 principaux

responsables nazis pour « complot, crimes de guerre et crimes contre l’humanité ». Cinq des chefs de la

Gestapo de Troyes comparurent à Metz entre le 12 juillet 1951 et le 25 juillet 1952. Récit.

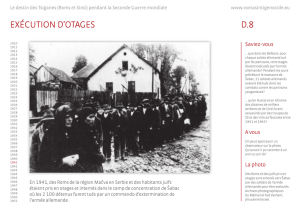

Un des 12 panneaux installés

pour l'exposition temporaire

créée par les Amis du Musée

de la Résistance

de Châteaubriant.

lll

Titre de Libération-Champagne, le

15 décembre 1948, lors de la pré-enquête.

1

/

2

100%