LE DEVELOPPEMENT, CHAPITRE 9, LE TRIOMPHE DU TIERS

LE DEVELOPPEMENT, CHAPITRE 9, LE TRIOMPHE DU TIERS MONDISME

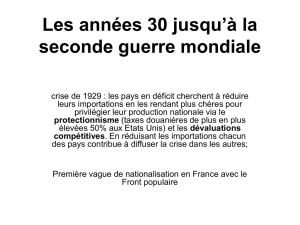

Le contexte international des années 70

Les années 70 sont marquées par les luttes contre la guerre du Vietnam, le régime sud africain, le

colonialisme portugais, la domination blanche en Rhodésie, les régimes militaires au Chili, au

Brésil et en Argentine.

En 1972 : l'ONU convoqua une conférence à Stockholm pour penser les problèmes de pollution,

l'épuisement des ressources, la désertification, etc. et le rapport du club de Rome pose les limites de

la croissance.

Les USA ont laissé flotter le dollar, les sociétés transnationales tiraient parti des différences de

salaires entre centres et périphéries. Les gains de productivité du Nord (informatique)

commençaient à réduire les emplois, ralentir la croissance et faire progresser le chômage. La

prospérité ne semblait pas menacée mais le doute s'installait dans les pays industriels.

La guerre Israélo Arabe de 1973 finit par la victoire des israéliens puis la réaction des pays

producteurs de pétrole qui en ont multiplié le prix par 4.

En 1974, la révolution des œillets, partie de l'Angola, mit fin à la dictature de Salazar au Portugal.

En 1975, les vietnamiens vainquirent les américains.

Malgré l'hégémonie des USA en Amérique du sud, on pouvait voir dans ces événements la fin de la

domination occidentale.

Les projets d'une organisation différente.

Le Nouvel Ordre Economique International (NOEI)

4 pays producteurs de pétrole créent le NOEI, affirmant étudier pour la première fois les problèmes

de matières premières et du développement, favoriser le progrès économique et social de tous les

peuples et travailler à l'instauration d'un nouvel ordre économique international.

Le NOEI se base sur l'égalité théorique des Etats, présupposé irréaliste de l'intérêt commun et de la

coopération pour l’enrichissement de tous. Il s'abstient de discuter le système économique et social

des acteurs.

Les populations sont les grandes oubliées du NOEI

le NOEI ne propose rien d'autre que la croissance économique, l'expansion du commerce

international et l'augmentation de l'aide apportée par les pays industrialisés ; non sans contradictions

quand on prône dans le même temps un développement économique autonome et les

investissements industriels étrangers, tant publics que privés, tout en prétendant réguler les activités

des sociétés transnationales.

Le NOEI avait été perçu comme l'expression de la révolte du tiers monde alors qu'il propose ce dont

le capitalisme avait rêvé depuis longtemps : mieux intégrer les périphéries au système afin d'assurer

sa croissance continue. La clef du développement des pays du sud reste tenue par ceux du nord. Les

acquis de la théorie de la dépendance et de la self reliance sont ignorés. Les auteurs du NOEI

n'avaient rien appris ou tout oublié. Malgré sa rhétorique revendicative, le NOEI ne propose rien de

nouveau sur la manière d'améliorer le sort des populations du sud.

Une autre perspective rend cohérentes les mesures proposées par le NOEI :

Pour les représentants des Etats du sud, les véritables enjeux étaient d’assurer à leurs bourgeoisies

nationales une part plus importante des bénéfices de l'économie mondiale par l'accroissement de

l'aide internationale recueillie par les différents ministères et banques centrales, les administrations,

les entreprises d’État dont la souveraineté verrouille le système.

Le rapport Dag Hammarskjöld (1975)

Une centaine de personnes critiques du développement se réunirent à Upsala, La Haye et Alger pour

rédiger ce rapport.

1 il considère le développement comme un tout endogène et non pas comme un processus

économique. Il naît de la culture et ne se réduit pas à l'imitation des sociétés «développées».

2 Il doit être tourné vers la satisfaction des populations les plus pauvres.

3 Constatant que l'exploitation par les pays du nord est relayée par les classes dirigeantes des pays

du sud qui sont à la fois complices et rivales des privilégiés des pays industrialisés, l'aide

internationale doit être dirigée vers les Etats qui s'engagent à corriger les inégalités internes et

refusée à ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme.

4 Le développement doit tenir compte des limites écologiques et ajuster les styles de vie en

conséquence.

5 Enfin, le système des Nations unies doit être profondément modifié pour tenir compte des

transformations politiques survenues depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

Le rapport Hammarskjöld considère aussi que le développement ne concerne pas que les pays du

sud mais aussi les pays industrialisés, discutant le bien fondé de la croissance économique, optant

pour un contrôle de son contenu, en fonction de ses conséquences, surtout écologiques et affirmant

clairement que la primauté de l'économique ne peut être défendue, affirmation sacrilège qui ne sera

reprise dans aucune déclaration internationale.

Le rapport recommande l'autonomie collective des pays du tiers monde et la participation sélective

des pays du sud au système international. Il met en cause les fondements théoriques du système

international : intérêts mutuels, égalité des états, la naturalité des lois économiques, l'efficacité du

marché pour l'allocation des ressources.

Ce travail n'a pas eu le retentissement qu'il aurait mérité mais tous les insatisfaits des injustices du

développement pouvaient s'en inspirer.

La conférence Nord-Sud

Les pays occidentaux étaient moins impressionnés par la rhétorique des pays du sud que par les

augmentations du prix du pétrole décidées par l'OPEP et la récession économique qui s'installait

chez eux. En 1976, le président Giscard D'Estaing convoqua à Paris une conférence nord-sud sur la

coopération économique internationale. Sans les pays socialistes. 4 sujets furent abordés : énergie,

les matières premières, le commerce et le développement, et les problèmes monétaires et financiers.

Après 18 mois de débats difficiles, on se mit d'accord pour créer un fonds spécial d'aide aux pays

les plus défavorisés et continuer les négociations dans le cadre de l'ONU.

Le rapport RIO

Poursuivre dans les cadres de l'économie dominante mais ramener l'écart entre les plus riches et les

plus pauvres de 13-1 à 3-1 d'ici la fin du siècle. La perspective à la fois mondialiste et idéaliste

constitue la force et la faiblesse de ce rapport. Sa force car il ne dissimule rien des problèmes

environnementaux ou démographiques mais sa faiblesse car il suggère un impôt supranational ou

une souveraineté planétaire décentralisée sous l'égide de l'ONU, assistée par les dirigeants des

grandes entreprise et des syndicats.

Le rapport, nord-sud : un programme de survie

Présenté par une commission des nations unies présidée par Willy Brandt, il fait des propositions

fondées sur les expériences acquises, y compris les échecs dans le domaine du développement. Tout

en reconnaissant les imperfections du système, le rapport se borne à proposer une sorte de

Keynésianisme à l'échelle mondiale, un transfert massif de ressources pour stimuler une croissance

censée satisfaire les besoins de tous. On déclare que le changement inéluctable doit être fondé sur la

solidarité et les droits de l'homme et que le bien être de tous dépend de l'expansion du commerce

mondial.

Comme dans le rapport RIO, on suppose quelques taxes internationales sur le commerce et les

armements et on affirme l'importance de l'identité culturelle. Le rapport admoneste les pays du nord

pour qu'ils accroissent leurs contributions au développement mais on n'interpelle pas les

gouvernements des pays du sud alors que la misère de beaucoup de leurs populations a des causes

internes. De plus il ignore les pistes du développement autocentré.

La fin des illusions et les impasses

Ce rapport ne fait que révéler l'esprit du temps et les désillusions du tiers-mondisme.

A la fin des années 70, une partie importante des populations du sud glissait vers la pauvreté

absolue et le nord se refusait à changer quoi que ce soit des structures internationales. Il marque la

fin d'une époque où on espérait agir sur les causes du sous-développement. Face à cette impasse, on

a eu recours à l'appel à la morale, aux droits de l'homme, à la solidarité, la générosité, c'est à dire

aux valeurs dont se prévalent les pays industrialisés ; on multipliera alors les aides palliatives qu'on

qualifiera plus tard d'humanitaires.

La politique des droits de l'homme

L'approche des « besoins fondamentaux ».

En 1972, robert Mc Namara brossa à la Banque mondiale un tableau dramatique de la condition des

pays du sud, incapables de prendre leur destin en main, faute de pouvoir satisfaire leurs besoins les

plus essentiels. Pour y faire face, il faut donc accroître l'aide publique au développement et veiller à

ce qu'elle atteigne véritablement les plus pauvres.

Chacun doit pouvoir manger, se loger, se vêtir, disposer d'un environnement sain pour trouver un

emploi, gagner sa vie et recevoir une certaine formation. Ces besoins fondamentaux, « invariants »

de la nature humaine ne doivent – ils pas constituer les priorités du développement ?

Cette approche des « besoins fondamentaux » repose sur des bases théoriques plus que fragiles ; elle

est un cas d'école pour comprendre comment se structure le champ idéologique du

« développement », en dehors de toute incidence sur les conditions de vie des populations les plus

exploitées. Elle connut une vogue certaine, partagée par les institutions internationales et les ONG.

A la conférence mondiale de l'emploi, l'OIT proclama que les besoins fondamentaux, … se

composent de deux éléments : le minimum d'une consommation individuelle d'une famille :

alimentation, logement, habillement et les services de base servis par la collectivité, eau potable,

sanitaire, transports publics, santé, instruction et activité culturelle.

Une évidence trompeuse

L'approche des besoins fondamentaux s'appuie sur une évidence : il faut manger pour vivre, une

certitude difficile à mettre en question dont la définition aboutissait parfois à un portrait robot de

l'homme occidental plus qu'à celui d'un paysan du tiers monde. Ces naïvetés bureaucratiques sont

significatives des impasses quand des « évidences » constituent le point de départ du raisonnement.

L'anthropologie montre pourtant que le minimum vital humain n’existe pas dans toutes les sociétés ;

c'est le prélèvement du « luxe » qui détermine négativement le niveau de vie et non l'inverse. Le

seuil de survie n'est jamais défini par le bas mais par le haut : « Avant de se loger, il faut construire

le temple. »

Cette approche repose sur une perspective naturalisante du social alors que la référence à une

hypothétique nature humaine est d'un faible secours pour comprendre la manière dont vivent les

hommes.

Elle n'était pas entièrement nouvelle puisqu’elle avait été mise en œuvre par la banque mondiale et

affirmée par la déclaration de Cocoyoc (Forum du tiers monde, 1974) et par le rapport

Hammarskjöld de 1975. Ce triple patronage (Banque mondiale, OIT, Forum du tiers monde) donna

à cette approche une audience considérable et réconciliera les ONG avec l'establishment du

développement et notamment la Banque mondiale qui se retrouveront ensemble contre les

« bourgeoisies nationales », chaque partenaire de cette alliance parvenant à s'approprier une partie

du crédit accordé à l'autre.

L'opposition théorique entre macro économie et préoccupation des plus pauvres cachait l'enjeu de

l'ingérence, exclue par le NOEI au nom de l'égalité souveraine des Etats.

Régler les problèmes par des négociations internationales plutôt que par les diverses influences qui

pouvaient s’exercer sur les Etats du sud était inacceptable pour les grands bailleurs de fonds

destinés au développement. En privilégiant l'approche des besoins fondamentaux, on s'est donné

une nouvelle légitimation, la solidarité avec les plus pauvres, pour intervenir dans les pays du sud

en court-circuitant l'avis des gouvernements.

L'approche des besoins fondamentaux est cohérente avec l'économie dominante, elle suppose que

l'histoire humaine est déterminée par la lutte contre la rareté et en conséquence la société ne peut

qu'apparaître constamment dominée par la pénurie.

Cet épisode montre que les théories du développement relèvent plus de la concurrence que se

livrent les différents acteurs du développement que d'une pertinence réelle par rapport aux

problèmes réels des populations.

Ces remarques n'ont pas entamé l'ardeur des partisans de l'approche des besoins fondamentaux car

leur démarche visait plus à l’utilité politique qu'à la cohérence. L'heure était désormais à l'action

plutôt qu'à la réflexion.

Conclusion

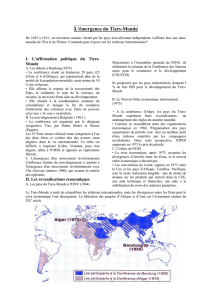

Dans la décennie 70, les pays du Sud sont passés des mouvements de libération à l'acceptation voire

le souhait d'intégrer le système occidental de capitalisme globalisé.

Ce retournement, un abandon des idéaux d'émancipation et de libération, est le prélude aux années

80 qui commencent avec l'élection de Ronald Reagan aux USA.

1

/

4

100%