La mise en place d`un hôpital de jour en Soins oncologiques de

E xpériences

9

Bulletin Infirmier du Cancer Vol.12-n°1-janvier-février-mars 2012

undi 8 h 15. Sandra* prend son service en hôpi-

tal de jour en Soins oncologiques de support

(HDJ SOS), au rez-de-chaussée de l’hôpital René

Huguenin-Institut Curie à Saint-Cloud.

Ce matin, elle attend deux patientes qui resteront

toute la matinée. Elle lit les dossiers et commence à rem-

plir les fiches spécifiques qui constitueront le support

de son entretien infirmier d’accueil. Cela lui permet de

mieux affiner les questions sur le contexte nutritionnel,

douleur, fatigue, et psychosocial des patients.

À 9 heures débute la réunion quotidienne de

l’équipe de l’Unité fonctionnelle de soins de support

(UFSOS) autour d’un café et d’un ballotin de chocolat.

Ensemble, tous les intervenants revoient les dossiers

du jour, évoquent les dossiers de la semaine et peuvent

communiquer sur les patients suivis en intra- et extra-

hospitalier.

Sandra va accueillir sa première patiente, Madame

N., qui découvre le service. Il y a deux chambres indi-

viduelles dans les tons parme, avec un lit médicalisé, un

fauteuil confortable, la télévision, un chariot de soins et

un cabinet de toilette. Les deux chambres donnent sur

la salle de soins qui les longe et qui ouvre sur la salle de

réunion du service.

Madame N. présente des effets secondaires impor-

tants à la suite de son traitement de chimiothérapie ;

elle souhaite un soutien psychologique et a besoin de

la mise en place d’une aide pour rester à domicile. En

venant en HDJ SOS, elle a la possibilité de profiter de

toute une équipe qui se présente à elle dans sa

chambre, de parler de ses problèmes et d’envisager des

solutions.

L’entretien infirmier se déroule dans la chambre et

Madame N., très fatiguée, fond en larmes en serrant la

main de sa fille. Pour un patient en cours de traitement,

savoir s’arrêter pour demander de l’aide n’est pas facile.

L’entretien infirmier prend tout son sens car, au-delà de

son rôle de coordinateur des soins et des intervenants,

l’infirmier prend aussi soin de la personne et de ses

accompagnants, avec une écoute active et sa présence,

temps rare à trouver en service d’hospitalisation conven-

tionnelle.

Après avoir prélevé un bilan sanguin et relevé les

constantes, Sandra laisse sa place au Dr B., médecin de

soins de support, qui va analyser la tolérance à la chi-

miothérapie et proposer des mesures correctrices. Sui-

vra l’assistante sociale qui mettra en place une aide à

domicile. Madame N. sera reçue dans un second temps

par l’unité Psycho-Oncologique (UPO) qui regroupe

une psychologue clinicienne, Madame D., et un onco-

psychiatre, le Dr M.

La mise en place

d’un hôpital de jour

en Soins oncologiques

de support

Blandine Meyrieux

L

* Les noms ont été remplacés.

Expériences n°1-12:nouvelles AFIC n°1vol5 03/05/12 14:00 Page9

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 02/06/2017.

E xpériences

10

Bulletin Infirmier du Cancer Vol.12-n°1-janvier-février-mars 2012

La deuxième patiente, Madame S., vient régulière-

ment pour des ponctions d’ascite. Afin d’améliorer son

confort, on lui a posé une chambre implantable reliée

à la collection. De la même façon que pour une perfu-

sion, le médecin ponctionne la chambre avec une

aiguille de Huber et peut drainer rapidement l’épan-

chement en asepsie et sans douleur pour la patiente. Ce

type de geste technique rapide ne peut être fait à domi-

cile et ne nécessite pas d’hospitalisation convention-

nelle. Venir en HDJ SOS permet à Madame S. d’être sou-

lagée de l’inconfort de l’ascite et d’avoir également un

moment « bulle », dans l’univers hospitalier, sans la pres-

sion d’un service où le temps est compté. Sandra pourra

donc passer un moment à discuter avec elle, de sa

famille, de son intolérance à l’activité, de la vision de

son corps changé par la maladie avant qu’un entretien

avec l’assistante sociale ne soit réalisé pour bilan.

Les deux patientes repartiront à domicile après le

déjeuner.

Que sont les soins de support ?

En 2001, le groupe de la fédération des centres de

luttes contre le cancer, mené par Dr Yvan Krakowsky,

choisit l’équivalent français du « supportive care » anglo-

saxon qui devient « soins de support ». Avec le Dr Phi-

lippe Colombat (GRASSPHO) et le Dr Gilles Marx, ils

travaillent sur les missions des soins de support en posant

comme définition : globalité et continuité des soins, de

l’annonce du diagnostic à la fin de vie ; marquant ainsi

le parallèle de prise en charge de chimiothérapie, radio-

thérapie et chirurgie. Les deux principes de base sont la

lisibilité (pas de concepts abstraits, des approches pra-

tiques) et l’accessibilité (patient et famille).

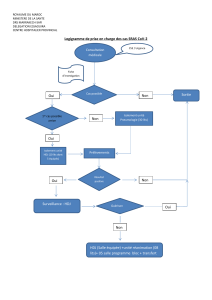

Initiée en 2003 par les États Généraux en Oncologie,

la réflexion sur les soins de support aboutit au plan Can-

cer I (mesure 42 annexe 4) qui en définit le fonctionne-

ment. La circulaire DHOS du 22 févier 2005 organise les

soins de support en France. La demande des patients et

de leur entourage est de ne pas prendre en charge seu-

lement la maladie, mais d’organiser également une prise

en charge transversale avec homogénéité et pertinence.

En 2006, au Centre René Huguenin, les services sont

éclatés, les soins de support dépendent de hiérarchies

différentes : diététiciennes, kinésithérapeutes, assistantes

sociales dépendant soit du directeur adjoint, soit des ser-

vices économiques.

En 2007, grâce à une impulsion forte de la nouvelle

direction de l’hôpital, le projet d’établissement 2007-

2012 inclut l’organisation fonctionnelle des soins de sup-

port qui sont intégrés à la direction des soins, sous une

même hiérarchie avec la mise en commun d’objectifs et

de projets de soins. Le projet médical de l’établissement

prévoit un axe de coordination des soins de support,

avec le directeur des soins comme copilote et le Dr M.

comme pilote.

Elle se base sur :

– un regroupement géographique, encore partiel à

ce jour ;

– des réunions de concertation pluridisciplinaires

(RCP) ou staff Soins oncologiques de support (SOS), sur

des dossiers cliniques complexes, en multidisciplinarité,

pour donner de la cohérence à une globalité de prise

en charge (par ex. : arrêt des traitements) ;

– HDJ SOS en articulation avec l’HDJ d’oncologie

médicale.

Les SOS sont formés par les kinésithérapeutes, les

diététiciennes, les assistantes sociales, l’UPO (Unité de

Psycho-Oncologie), l’entérothérapeute, l’orthophoniste,

un médecin gériatre, les spécialistes douleurs et en soins

palliatifs (infirmières et médecins) qui forment aussi

deux équipes mobiles intervenant dans les étages. Un

nouveau chef de service de médecine oncologique per-

met de pérenniser la structure, par un engagement médi-

cal fort, en lien avec les autres disciplines médicales

(radiothérapie, chirurgie). L’objectif de l’UFSOS est de

favoriser la prise en charge globale, de développer l’ex-

pertise, d’apporter son assistance aux équipes pour

qu’elles assurent la continuité des soins, en éduquant,

en informant et en formant les personnels. Elle doit deve-

nir partie intégrante du fonctionnement de tous les ser-

vices d’hospitalisation. Il faut garder l’optique de la tra-

çabilité pour permettre une continuité des soins, une

valorisation financière par le séjour, le développement

de projets, de recherches, des formations.

En parallèle se fait la fusion avec l’Institut Curie qui

devient un établissement de soins sur trois sites : Paris,

Orsay et Saint Cloud.

La mise en œuvre du service des Soins de support

est lancée en 2009 avec un cadre de santé dédié, Mme H.

et un médecin référent, le Dr B. Est créé un guichet

unique qui centralise les demandes en soins de support

de tout l’établissement, ainsi qu’un espace physique

grâce à la fermeture de lits en médecine transformés en

service dédié à l’accueil des patients et au travail en mul-

Expériences n°1-12:nouvelles AFIC n°1vol5 03/05/12 14:00 Page10

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 02/06/2017.

E xpériences

11

Bulletin Infirmier du Cancer Vol.12-n°1-janvier-février-mars 2012

tidisciplinarité. L’UFSOS est officielle en mars 2010, deve-

nant plus visible dans son action par l’ouverture de l’HDJ

SOS le 28 février 2011.

L’UFSOS s’élargit progressivement avec le recrute-

ment de personnels dédiés, qui se retrouvent dans un

même lieu pour se réunir, partager et se former. Après

explications pédagogiques sur le projet, les profession-

nels apprennent à travailler ensemble, à structurer et à

tracer leurs actes, à faire des évaluations de leurs pra-

tiques, ce qui n’était pas dans leur mode de fonction-

nement initial. Cette évolution de leur organisation leur

permet d’être plus visibles, mieux reconnus. Cela

entraîne aussi une coordination plus efficace car les inter-

venants ont un médecin prescripteur, et ont aussi la pos-

sibilité d’échanger sur la pertinence des prises en charge.

Ils ne sont plus interpellés dans les couloirs ou au télé-

phone pour des demandes d’intervention ponctuelles

car ce sont les secrétaires du guichet unique qui récep-

tionnent les demandes et les répercutent vers les pro-

fessionnels concernés, ce qui permet de gagner du temps

et d’éviter les oublis.

Auparavant, certains professionnels étaient très iso-

lés, ils se sentaient des « satellites », car ils gravitaient

autour des patients sans être impliqués de façon conti-

nue et réfléchie dans leur prise en charge. Il en résultait

une grande souffrance car ils pouvaient être les témoins

impuissants d’impasses thérapeutiques. Depuis la réor-

ganisation, une fiche de critères planchers a été établie,

permettant de mieux cibler les besoins de support des

patients. L’HDJ SOS est organisé de façon à ce qu’un

rendez-vous ne soit déclenché que si certains de ces cri-

tères sont présents, soit un acte technique de courte

durée (ponction, transfusion), soit trois besoins néces-

sitant l’intervention d’un professionnel de l’UFSOS. La

durée d’hospitalisation d’une demi-journée donne le

temps de cheminer avec le patient, de lui permettre

d’être entendu. Les besoins d’intervention ciblés pas-

sent aussi par le guichet unique qui centralise les

demandes et organise les interventions.

Le patient suivi en HDJ SOS voit la différence car

désormais, les professionnels viennent à lui -et non l’in-

verse- et ils le prennent en charge de façon globale, en

incluant son entourage, en faisant le bilan de tous les

problèmes qui se posent dans sa vie. Il est reçu en

chambre individuelle, confortable, dans le calme, en

dehors du contexte de traitement, des thérapeutiques,

de la chimiothérapie, ce qui lui permet de préserver son

intimité. C’est un temps de pause dans le parcours du

patient, pour lui, sa famille et les médecins en charge,

que ce soit le médecin traitant ou l’oncologue référent.

Cela amène un point de vue extérieur pour les praticiens

avec des échanges professionnels sur les pratiques et

les conduites à tenir. Les infirmières diplômées d’état

(IDE) intervenantes à l’HDJ SOS sont aussi dans l’équipe

de l’HDJ d’oncologie médicale, ce qui fait qu’elles

connaissent bien les patients, la structure, le circuit, et

ce sont souvent elles qui lancent les alertes qui amènent

à proposer aux patients de consulter une demi-journée

à l’HDJ SOS. Les IDE qui travaillent en HDJ SOS sont

volontaires, formées aux spécificités des autres corps de

métier qui composent les soins de support au décours

de visites d’autres unités de ce type à l’institut Gustave

Roussy et à l’institut Curie à Paris. Elles apprennent sur

le terrain à travailler avec les réseaux de ville et les pres-

tataires, ce qui élargit leur pratique.

L’hôpital de jour en soins

oncologiques de support

fête son premier anniversaire

Ces derniers douze mois ont été riches en émotions

et en événements. À l’ouverture du centre, des cas très

lourds de patients en échec de prise en charge ont été

proposés par les services d’hospitalisation. L’équipe de

l’UFSOS a connu des difficultés à organiser des suivis

pour ces patients déjà très malades qui attendaient beau-

coup d’une structure encore à ses débuts. Les équipes

soignantes et médicales des services d’hospitalisation

peuvent parfois se sentir dépossédées de la décision

concernant la prise en charge, car la responsabilité est

portée par l’UFSOS. Il a fallu donc réinventer une nou-

velle façon de partager les rôles, apprendre pour les

équipes mobiles à ne pas se substituer aux équipes cli-

niques tout en luttant contre les représentations des soins

palliatifs qui font qu’on les appelle parfois un peu trop

tardivement.

Les professionnels intégrés à l’UFSFOS ont aussi dû

apprendre à travailler ensemble, de façon complémen-

taire. Plusieurs d’entre eux ont témoigné avoir décou-

vert un nouvel aspect du travail en équipe, basé sur la

communication et le suivi du patient jusqu’au bout. Cela

conduit à une nouvelle perspective du rôle de chacun,

particulièrement aux postes réputés administratifs,

comme celui de Mme L., secrétaire médicale : « Ce que

j’ai entrepris a fait une différence. Je me sens utile. Le

Expériences n°1-12:nouvelles AFIC n°1vol5 03/05/12 14:00 Page11

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 02/06/2017.

E xpériences

12

Bulletin Infirmier du Cancer Vol.12-n°1-janvier-février-mars 2012

patient se sent accueilli, c’est aussi gratifiant pour lui,

car il n’a pas à répéter son histoire à chaque intervenant.

Il se sent exister. Il est installé en chambre, reçoit le méde-

cin qui vient à lui ».

D’autres ont investi l’UFSOS comme une unité d’es-

pace, grâce aux rencontres d’équipe, avec une réunion

hebdomadaire sous une forme plus clinique. Cela a per-

mis une meilleure visibilité des compétences de façon

concrète pour des professionnels habitués à travailler

seuls. Par exemple, la psychologue, Mme D. a découvert

que les assistantes sociales menaient des entretiens d’aide

au retour à l’emploi. « C’est un espace de confiance qui se

crée » souligne-t-elle. Certes, des conflits de personnalité

ont surgi dans les premiers mois, mais la gestion de ces

conflits a donné lieu à de vraies relations. D’autant que

les embauches, particulièrement en soins palliatifs, ont

été longues et marquées par une succession d’interve-

nants, ce qui a compliqué la mise en place des projets.

Le travail en équipe est le pilier de cette équipe, mené

par un binôme soignant-médecin. Le Dr B. a su fédérer

l’équipe, chacun à sa place, à sa valeur propre. Elle a

redonné de la visibilité et du dialogue. « Avant, il y avait

un sentiment de solitude immense en salle. Maintenant,

on sent un soulagement » dit-elle. Avec Mme H., elle a

investi du temps pour la formation du personnel, par

exemple une intervention sur la loi Leonetti faite par le

Dr L., médecin de soins palliatifs, un rappel juridique

très apprécié par les diététiciennes. Il y a eu des défini-

tions de poste réalisées, pertinentes, en relation avec les

autres métiers en présence. Ce mode relationnel de

proximité est souligné par l’ensemble des interve-

nants qui soulignent un travail d’équipe en toute bien-

veillance, malgré des tensions naturelles au sein d’une

équipe qui apprend à fonctionner ensemble. Valoriser

les capacités personnelles, les connaissances et les com-

pétences de chacun permet d’apporter un espace de

confort pour les professionnels, ce qui améliore celui

fourni aux patients.

Même avec une approche aussi attentive, travailler

dans cette unité expose à des situations de soins diffi-

ciles. Cela impose une maturité personnelle et profes-

sionnelle, ainsi qu’un soutien au quotidien, apporté en

partie par la présence des autres membres de l’équipe.

Comme l’explique Mme P., entérothérapeute : « L’UFSOS

était exactement ce qu’il me manquait, un point de rat-

tachement : ne plus courir après un référent, un chirur-

gien. J’ai un médecin et une équipe qui travaille avec

moi. Partager sur les patients, sur les points de vue,

décharger au niveau émotionnel. ». Mais cela n’est pas

suffisant. L’activité a énormément augmenté, le manque

de personnel est toujours d’actualité. Grâce au change-

ment de fonctionnement lié à l’UFSOS, le burn-out est

temporisé mais non réglé, car il n’y a pas encore de

supervision psychologique pour le personnel. De sur-

croît, plus l’UFSOS est connue, plus les services d’hos-

pitalisation la sollicitent, et encore plus de besoins se

créent.

Outre l’aspect relationnel, il y a l’aspect organisa-

tionnel. Le guichet unique, standard téléphonique et

physique regroupant toutes les demandes, est plébis-

cité pour sa praticité et sa réactivité. Les intervenants

sont mieux à même de gérer leur planning. Mais il leur

est aussi demandé de projeter leur activité dans un terme

plus lointain, d’élaborer des objectifs, des formations. Il

existe désormais au sein de l’établissement des IDE et

des aides-soignants, relais en Douleur et Dénutrition au

sein des équipes cliniques, assurant le dépistage des

problèmes de santé au plus près des patients.

La « réunionite » est aussi un nouvel aspect de l’exer-

cice sur le terrain. Pour un professionnel habitué à tra-

vailler seul, s’astreindre régulièrement à s’asseoir autour

d’une table pour discuter de sa pratique peut être dérou-

tant, voire considéré comme trop chronophage et inutile.

Pourtant, cela amène à une prise de distance et à une

meilleure vision d’ensemble. Cela a ainsi permis de déve-

lopper la prise en charge de la kinésithérapie systéma-

tique des lymphœdèmes, de lancer un projet de proto-

cole d’ostéothérapie avec un étudiant ou l’éducation

thérapeutique.

Les assistantes ont développé leur polyvalence, car

elles se remplacent mutuellement lors des absences pour

les consultations spécialisées. Elles sont les pivots de

toutes les demandes téléphoniques et par fax, assurant

aussi la gestion des alertes gérontologiques, par le biais

des suivis des questionnaires systématiques. Elles ont

ainsi permis de libérer du temps soignant.

La volonté de l’encadrement d’inclure l’équipe à des

formations en tant que participants, puis en tant que

témoins de leur expertise auprès des équipes cliniques

modifie la dynamique du groupe. Chacun devient acteur.

Cela se ressent au niveau des services cliniques, les

médecins ont une meilleure lisibilité des atouts de l’UF-

SOS, ils ont le réflexe d’envoyer les patients pour gérer

leurs symptômes, même en dehors du contexte curatif,

avec toutefois des disparités dans la hiérarchie des

demandes. Les femmes médecins sont ainsi plus sensi-

Expériences n°1-12:nouvelles AFIC n°1vol5 03/05/12 14:00 Page12

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 02/06/2017.

E xpériences

13

Bulletin Infirmier du Cancer Vol.12-n°1-janvier-février-mars 2012

bilisées à l’impact négatif de la prise de poids lors

d’un traitement par hormonothérapie tandis que les

médecins hommes sont plus souvent attentifs à la dénu-

trition.

Le problème récurrent est la gestion des problèmes

de santé aigus transitant par l’HDJ SOS. Il y a une impres-

sion négative des équipes cliniques qui ne comprennent

pas le rythme de l’HDJ (2 à 4 patients/jour) et qui espé-

raient un allègement de leur prise en charge palliative

en service. Or, il y a plusieurs hospitalisations en non

programmé venant des lits de l’HDJ SOS en direction

des services classiques pour des patients pour qui le

dépistage n’a pas été possible. Un service de régulation

est en projet pour permettre de gérer les urgences rela-

tives.

Deux fois par mois se tient une réunion de concer-

tation pluridisciplinaire SOS, avec proposition « démo-

cratique » des dossiers à traiter. Chaque membre de

l’équipe peut proposer et discuter sur un pied d’égalité.

C’est d’ailleurs un des défis posés par ce nouveau mode

de collaboration interdisciplinaire : libérer la parole,

autoriser les opinions contradictoires au service d’une

prise en charge multilatérale. Se confronter à différents

points de vue et allier toutes les expertises enrichissent

la stratégie et le choix thérapeutique.

Sur un an, les retours des professionnels impliqués

avec qui j’ai pu m’entretenir sont très positifs. Ils disent

avoir pu réinvestir leur fonction avec une énergie nou-

velle, ils ont apprécié de pouvoir travailler ensemble en

gardant leur spécificité. Un trait commun a été la pers-

pective sur le long terme suscitée par l’encadrement :

élaborer des projets et des formations ne fait pas partie

du fonctionnement classique de professionnels de ter-

rain. Le long terme implique un retour sur investisse-

ment plus long et n’entre généralement pas dans l’or-

ganisation des soins. C’est pourtant un axe prioritaire de

cette unité de soins.

Le fait d’être dans la structure des Centres de lutte

contre le cancer (CLCC) est un plus, car la fédération est

porteuse d’une expertise cancérologique et permet de

disposer de temps et de ressources, ce qui permet syn-

thèse et échange. Dans un futur proche, il y aura un rap-

prochement hiérarchique entre les deux unités DISSPO

(Paris) et UFSOS (St-Cloud). On en escompte un enri-

chissement par l’expérience plus ancienne du site de

Paris, tout en pariant sur l’unification des pratiques de

deux établissements n’ayant pas la même organisation.

Il sera alors dans les projets du service de poursuivre sur

la prise en charge après cancer (avec le PPSAC Plan Can-

cer II), tout en continuant le travail sur le parcours patient

avec le dispositif d’annonce et les consultations infir-

mières spécialisées. La spécificité de l’Hôpital René

Huguenin est aussi l’existence de la Maison des Patients,

ouverte depuis 2006, qui permet d’accueillir patients et

proches pour des ateliers divers, de l’information, du

soutien, et les « entretiens d’Hippocrate », qui sont des

conférences pour tous publics. Les intervenants de l’UF-

SOS sont régulièrement appelés à y intervenir.

Et demain ?

Les défis de l’UFSOS sont nombreux : développer la

formation du personnel afin de permettre un signale-

ment plus précoce et mieux ciblé, embaucher des soi-

gnants formés et compétents en plus grand nombre,

avoir des équipes sensibilisées à toutes les formes de

marginalisation inhérentes à la maladie et aux traite-

ments (perte d’emploi, SDF, patients payants), disposer

de locaux plus centraux et plus vastes, construire des

partenariats (appartements thérapeutiques, réseaux ville-

hôpital), élargir le suivi téléphonique pour éviter les hos-

pitalisations et augmenter le confort du patient grâce au

maintien à domicile.

Le futur de l’UFSOS est dans l’élargissement aux

médecines complémentaires, avec déjà une consulta-

tion en auriculothérapie, et l’ouverture en consultation

spécialisée en externe.

Reste une inconnue. Un petit pourcentage de patients

refuse l’assistance de l’unité, sans que cela ait été encore

évalué. Il serait intéressant d’investiguer les raisons du

refus et les représentations de l’UFSOS.

Les phénomènes de maltraitance et d’euthanasie sont

toujours en filigrane dans les établissements de soins, et

particulier dans les pathologies de longue durée, au

niveau des soignants comme des aidants qui sont en

demande. Les équipes de soins ont travaillé sur la « bien-

traitance » et élaboré une charte pour le respect de la

personne soignée. Le travail de patience est initié au sein

de l’établissement afin que la culture de l’accompagne-

ment s’implante dans les mentalités, sans que le per-

sonnel ne soit en souffrance.

Un grand merci à la Direction des soins de l’institut

Curie qui m’a permis de mener ces entretiens, ainsi

qu’à tous les intervenants qui ont trouvé le temps de me

recevoir.

Expériences n°1-12:nouvelles AFIC n°1vol5 03/05/12 14:00 Page13

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 02/06/2017.

1

/

5

100%