Lire l`article complet

200

MISE AU POINT

Le but de l’Addiction Severity Index ou

ASI, une grille d’entretien destinée à l’éva-

luation des consommateurs de drogue(s) ou

d’alcool (10), est de recueillir des informa-

tions factuelles aussi pertinentes pour l’ap-

préciation de l’état clinique des sujets que

pour la recherche.

Les caractéristiques de l’ASI en font un

instrument d’évaluation de qualité et très

complet tout en restant maniable et simple

d’utilisation.

L’ASI est multifactoriel

Conçu pour évaluer les différents pro-

blèmes rencontrés chez les personnes

dépendantes de la drogue ou de l’alcool, il

appréhende à lui seul l’ensemble de la

situation biopsychosociale. Les informa-

tions concernant la consommation de

toxiques ont en effet été limitées afin de

pouvoir s’en décentrer pour tenir compte des

autres facteurs intervenants dans la toxico-

manie ou l’alcoolisme, et pouvant avoir une

incidence sur l’issue du traitement.

Il s’organise ainsi en plusieurs sections

indépendantes les unes des autres : état

médical, emploi et ressources, drogue,

alcool, situation légale, relations familiales

et sociales, état psychologique.

Son caractère multifactoriel permet à l’ASI

de tracer une image à facettes en différen-

ciant davantage les secteurs susceptibles

d’être problématiques pour le sujet. Les

aides et traitements proposés peuvent alors

cibler les grands domaines de la qualité de

vie affectés. Cela permet de s’orienter vers

une prise en charge globale, qui peut être

plus efficiente.

L’ASI est semi-structuré

L’ASI n’est pas un questionnaire fermé

mais une grille d’entretien. Il est semi-

structuré, et par là même, satisfaisant pour

le patient comme pour l’interviewer.

Il doit permettre au sujet de s’exprimer à pro-

pos des divers thèmes abordés. Celui-ci y

voit alors une occasion de faire le point de

façon coordonnée, guidé par l’interviewer.

L’ ASI privilégie la relation interpersonnelle,

il est l’occasion d’un échange pendant

lequel le sujet se sent considéré, investi, de

par l’intérêt global qu’on lui accorde.

Le fait de prendre en compte l’évaluation

qu’il fait lui-même de son état contribue à

l’impliquer dans la démarche de soin en lui

donnant un rôle actif (11).

De son côté, l’interviewer est responsabilisé

dans son travail de recueil de données. De

par la structure de l’ASI, il doit, par

exemple, être en mesure de reformuler les

questions pour atteindre l’information

recherchée, de revenir à une section dépas-

sée si elle n’est pas corroborée par les nou-

velles réponses du sujet.

L’ASI est fiable et valide

Les nombreuses études effectuées depuis

1979 sur la version en anglais, puis sur les

traductions dans d’autres langues, dont en

français, ont pu démontrer que ses caracté-

ristiques psychométriques satisfaisaient

aux critères scientifiques les plus exigeants

(1, 5-9).

La cinquième version, que nous utilisons

dans son adaptation française, est le résul-

tat d’un souci d’intégration des nouvelles

habitudes de consommation et des der-

nières connaissances issues de la recherche

clinique en toxicomanie.

Le cadre de l’entrevue décrit plus haut faci-

lite la coopération du sujet et la fiabilité de

ses réponses.

Au niveau du traitement statistique, l’ASI

est utilisable au-delà de la simple lecture de

la grille puisque ses données sont facile-

ment informatisables dans des logiciels

spécifiques ou plus répandus comme EPI

INFO ou EXCEL (3).

L’ASI est détaillé et précis

Il autorise une meilleure connaissance des

consommateurs de drogue(s) et d’alcool

grâce à un total de 240 items répartis sur

ses sept sections. Son originalité est d’inté-

grer l’auto- et l’hétéro-évaluation, ainsi que

deux grandes périodes de référence (toute

la vie et les trente derniers jours). Il réalise

donc une évaluation complexe tenant

compte de l’opinion du sujet et de celle de

l’interviewer, des informations objectives

et subjectives, du passé et de l’état actuel.

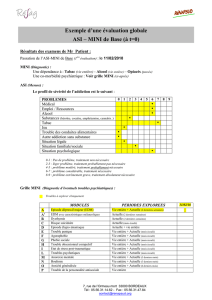

L’ASI est standardisé

Il propose des évaluations chiffrées, per-

mettant ainsi d’établir des profils descrip-

tifs afin de mieux connaître une clientèle

Sarah Brisseau, Marc Auriacombe, Pascale Franques,

Jean-Pierre Daulouède, Jean Tignol*

L’ A ddiction severity index

* Groupe d’étude des toxicomanies, labora-

toire de psychiatrie, université Victor-Segalen

Bordeaux 2 et institut fédératif de recherche

biomédicale en neurosciences cliniques et

expérimentales, INSERM-IFR n° 8, CNRS-FR

n° 13, Bordeaux.

Unité de Soins pour Addictions, Service

Universitaire de Psychiatrie, CH Charles-

Perrens et CHU de Bordeaux.

Correspondance : Marc Auriacombe, Centre

Carreire, 121 rue de la Béchade, 33076

Bordeaux Cedex.

marc.auriacombe@labopsy.u-bordeaux2.fr

Le Courrier des addictions (1), n° 5, décembre 1999

Conçu à Philadelphie en 1979 comme grille d’entretien destinée

à l’évaluation des consommations de drogues ou d’alcool, l’in-

dex de sévérité de l’addiction (ASI) a été introduit en France par

cette équipe bordelaise. Il est actuellement utilisé dans sa cin-

quième édition version française. Un véritable outil d’apprécia-

tion et de suivi de l’évolution des patients.

201

ou de la comparer à d’autres populations de

sujets toxicomanes ou alcooliques, rencon-

trés dans d’autres centres de soin ou évo-

luant dans des contextes géographiques,

culturels et linguistiques différents (4).

Les réponses du sujet sont codées selon des

modalités simples et efficaces. Dans

chaque section, des informations objectives

et subjectives sont utilisées pour obtenir un

score composite calculé mathématique-

ment et un score de sévérité évaluant la

sévérité des problèmes et le besoin en trai-

tement spécifique.

L’ASI peut se répéter

En utilisant un nombre réduit d’items et à

trente jours minimum d’intervalle, l’inter-

viewer peut faire un suivi en 15 à 20

minutes. Il peut ainsi évaluer l’évolution

des problèmes rencontrés en bilan de base

et apprécier l’efficacité des soins proposés

depuis.

L’ASI est facilement partageable

La standardisation du recueil des données

lui donne l’avantage de toujours fournir des

informations basées sur les mêmes para-

mètres, quel que soit l’interviewer ou le

sujet ; cela facilite la consultation sélective

de la grille d’entretien selon les besoins du

moment.

Les intervenants apprécient de pouvoir par-

tager un langage commun dans l’évocation

des problèmes de leurs patients ; l’ASI

favorise ainsi les échanges cliniques et le

partage des expertises (11).

S’ils le souhaitent, ils peuvent être formés à

la passation et à la cotation de l’ASI en

deux journées seulement et sans qu’aucune

qualification particulière ne soit requise.

Et ce tant au niveau de la clinique qu’à

celui de la recherche.

L’ASI est un outil pertinent

Dans le champ clinique, il fournit une éva-

luation de premier ordre pour les patients

admis en traitement et une référence com-

mune descriptive de la situation des consul-

tants. Les informations sont utilisées par

l’équipe soignante pour asseoir et préciser

l’indication des traitements, pour orienter

le cadre thérapeutique et le réajuster tout au

long de la prise en charge, ou encore à des

moments critiques de la vie du sujet.

Dans le champ de la recherche, il se présente

comme un outil capable de caractériser préci-

sément des populations de sujets toxicomanes

ou alcooliques. C’est en cela un instrument

particulièrement pertinent dans la recherche

épidémiologique concernant les addictions,

que l’on se situe à un niveau descriptif, analy-

tique ou évaluatif. Il est particulièrement

adapté à l’étude de l’impact des traitements.

Sa diffusion à l’échelle mondiale permet des

comparaisons transculturelles.

Qui peut faire passer un ASI ?

Tout professionnel susceptible de rencon-

trer des personnes dépendantes d’une sub-

stance est un utilisateur potentiel de l’ASI.

Pour cela il faut prendre connaissance de

ses modalités d’utilisation. Outre la lecture

approfondie des manuels d’instruction

pour la passation de l’ASI, la formation

directe par une personne ayant déjà une

bonne connaissance de l’instrument et une

pratique personnelle apparaît indispensable

si l’on veut faire des ASI qui soient rapide-

ment valables. C’est dans cet esprit que, dès

1995, notre équipe a mis son expérience à la

disposition des professionnels de la prise

en charge des personnes dépendantes de

substances et des chercheurs, dans le cadre

de formations de base de deux jours, et de

formations individuelles adaptables aux cas

particuliers (voir encadré). Nous sommes

également disponibles pour les questions

qui peuvent survenir une fois la formation

de base effectuée, dans la pratique réguliè-

re de l’ASI (“hot line”).

Un plan de formation spécifique

Les sessions de formation peuvent être individuelles (il s’agit alors de la formation intensive

d’un stagiaire en une journée) ou se dérouler en groupe de dix à quinze stagiaires sur une

durée de deux journées consécutives.

Les stages de formation de deux jours comprennent :

– un historique de la conception de l’ASI jusqu’à la cinquième version traduite et adaptée à

la langue française ;

–un point sur les qualités psychométriques et études de validation de l’instrument ;

–une étude détaillée de l’outil, de ses manuels et des techniques de passation et de codifica-

tion item par item ;

–la présentation de l’ASI à un sujet ;

–le calcul des scores de sévérité ;

– la procédure des ASI de suivi ;

–un point sur les procédés d’informatisation ;

–un entraînement à la passation et à la codification de la grille à l’aide de vidéos et autres ins-

truments pédagogiques ;

–une initiation à d’autres instruments.

À la fin de la formation, une attestation de présence au stage est remise au participant. Celui-

ci a la possibilité de nous adresser ses premières grilles dans le cadre d’un suivi de contrôle

qualité. Ceux qui se soumettent à cet exercice avec succès reçoivent une attestation indiquant

qu’ils sont compétents comme interviewers ASI.

Frais de formation : 1 750 FF HT

(290 euros) par personne.

Possibilité de prise en charge des frais dans le cadre de la formation continue. Possibilité

d’aide pour les cas particuliers. Tarifs forfaitaires pour la formation sur site du personnel d’un

même centre.

Les formations ont lieu dans toute l’Europe francophone.

Demande de renseignements et informations complémentaires par courrier électronique à :

<sarah.brisseau@labopsy.u-bordeaux2.fr>.

202

MISE AU POINT

Comment adapter l’utilisation

de l’ASI à mes besoins ?

Deux exemples d’utilisation

Intégré dans le cadre clinique normal

d’un centre de soins

C’est la situation la plus fréquente. L’ASI est

proposé à tous les primo-consultants. La pas-

sation est alors effectuée par les personnes qui

interviennent en première ligne. L’ASI peut

encore n’être proposé qu’aux seules per-

sonnes qui sont orientées vers une prise en

charge. Il peut alors être effectué par les per-

sonnes qui assurent ces prises en charge (édu-

cateurs, assistants sociaux, psychologues,

médecins). Une fois le premier ASI effectué,

l’instrument vaut d’être à nouveau complété

tous les trimestres, semestres ou années, pour

suivre l’évolution du sujet. Utilisé ainsi, l’ASI

s’intègre très bien dans le fonctionnement

normal d’un centre de soins pour toxico-

manes, ou d’un centre de consultation pour

alcooliques. Dans la mesure où il a été effec-

tué par ceux-là mêmes qui en font usage et

s’occupent directement du consultant, il per-

met de collecter d’emblée les informations

indispensables dans une vue globale de la

situation qui est toujours très appréciée des

consultants eux-mêmes.

Utilisé comme instrument principal

dans le cadre de la recherche

Dans le cadre formel d’un protocole de

recherche qui inclut des personnes dépen-

dantes, l’ASI devrait être pratiqué par des

interviewers qui n’interviennent pas auprès

des sujets par ailleurs, notamment dans le

cadre de leur prise en charge ou dans celui du

protocole s’il s’agit d’une étude sur les pro-

cessus de soin ou sur les techniques relation-

nelles de prise en charge. Il s’agit alors d’une

évaluation externe qui répond aux exigences

de la méthodologie de la recherche clinique.

Les critiques et

les limites de l’ASI

Oui, c’est bien, mais on n’a pas le

temps, on n’a pas le personnel

Il s’agit souvent d’un problème dû à un

malentendu ou à une mauvaise informa-

tion. Un premier ASI, complété avec un

sujet inconnu, dure en moyenne de 40 à

60 minutes, et un ASI de suivi rarement

plus de 20 minutes. Lorsque, en tant que

professionnel, on rencontre un patient qui a

un problème d’alcool ou de toxicomanie, il

est difficile de passer moins de temps avec

lui. Dans la pratique clinique, l’ASI repré-

sente un gain de temps pour le clinicien qui

l’utilise car il permet une documentation

exhaustive du dossier. Le temps de passa-

tion de l’ASI s’intègre alors à la prise en

charge normale, il ne vient pas en plus.

Quand l’état du patient ou le contexte de sa

rencontre ne permet pas de compléter l’en-

tretien, il est possible de proposer une

pause ou de le reporter au lendemain.

On ne s’appuie que sur ce que dit le

patient. Cela n’a pas de valeur

En fait, la valeur de ce que rapportent les

personnes dépendantes, autant que les usa-

gers de drogues, est une question de condi-

tions d’entretien. Les études de validité

montrent une excellente corrélation entre

ce qui est collecté au cours de l’interview et

le dosage urinaire. Il est en effet utile de

compléter l’ASI par un dosage urinaire ;

celui-ci, lorsqu’il est clairement expliqué et

que son utilisation est thérapeutique, est

très bien accepté et apprécié des personnes

dépendantes (2).

C’est trop limité. Certains domaines ne

sont pas explorés. Il n’y a rien

concernant la consommation de tabac

Si les questions de l’ASI ne peuvent être

modifiées, il est en revanche tout a fait pos-

sible de compléter l’entretien par des ques-

tions adaptées aux besoins locaux. La

consommation de tabac peut être explorée

par des questions appropriées dans la sec-

tion drogue/alcool. Les utilisateurs de

l’ASI peuvent y associer tous les instru-

ments qui leur sembleront apporter un

complément d’information ou préciser un

domaine d’intérêt particulier.

Conclusion

Depuis sa création en 1979, l’ASI est devenu

l’un des outils les plus utilisés au monde dans

son domaine, répondant aussi bien aux

besoins des équipes cliniques qu’aux exi-

gences de la recherche.

Il s’est efficacement adapté à son objet

d’étude en fournissant une évaluation globale

et synthétique de la toxicomanie et des pro-

blèmes qui y sont associés.

Il recueille des informations qui peuvent être

comparées sur les plans descriptif, clinique, et

culturel. Il est efficace et efficient compte tenu

du rapport temps de passation/quantité et qua-

lité des données recueillies.

Le groupe d’étude des toxicomanies du labo-

ratoire de psychiatrie a été son premier utilisa-

teur français à bénéficier d’interviewers for-

més directement par l’équipe des inventeurs

de l’ASI (A.T. McLellan et coll., Université de

Pennsylvanie à Philadelphie, États-Unis).

Nous en assurons une diffusion la plus large

possible, en proposant aux équipes qui le sou-

haitent l’ensemble des services nécessaires à

son utilisation : l’instrument, les manuels, les

sessions de formation, le contrôle qualité. Le

maintien de la collaboration avec Philadelphie

ainsi qu’avec les premiers utilisateurs franco-

phones québécois (RISQ, Montréal) participe

au maintien de la qualité et à la communica-

tion internationale sur les dépendances.

Le Courrier des addictions (1), n° 5, décembre 1999

Références bibliographiques

1. Bergeron J., Landry M., Ishak I.

Validation d’un instrument d’évaluation

de la gravité des problèmes reliés à la

consommation de drogues et d’alcool,

l’Indice de gravité d’une toxicomanie

(IGT). Québec : ministère de la Santé et

des Services sociaux 1992.

2. Bonnand B., Auriacombe M.,

Franques P., Bertorelle V., Afflelou S.,

Daulouède J.P., Combourieu I., Tignol J.

Évaluation de l’usage des psychotropes à

partir d’échantillons urinaires chez des

sujets s’adressant pour la première fois à

une consultation spécialisée pour toxico-

manie opiacée. La Presse Médicale

1999 ; 28 : 1-4.

3. Grabot D., Brisseau S., Martin C.,

Franques P., Bertorelle V., Auriacombe

203

M., Tignol J. L’Addiction Severity Index :

formation, informatisation et recherche.

Synapse 1996 ; 131 : 33-6.

4. Grabot D., Landry M. l’ASI/IGT

pour l’élaboration d’une base de don-

nées interculturelle. In : Guyon L.,

Landry M., Brochu S., Bergeron J. Ed.

L’évaluation des clientèles alcooliques

et toxicomanes. Montréal : Les Presses

de l’Université Laval 1998 : 131-52.

5. Hendriks V., Kaplan C., Van

Llimbeek J., Geerlings P. The Addiction

Severity Index : reliability and validity

in a Dutch addict population. Journal of

Nervous and Mental Disease 1988 ; 6 :

133-41.

6. Hodgins D., El-Guebaly G. More

data on the Addiction Severity Index.

Reliability and validity with the Mentally

III Substance abuser. Journal of Nervous

and Mental Disease 1992 ;180 : 197-

201.

7. Kosten T., Rounsavielle B., Kleber H.

Concurrent validity of the Addiction

Severity Index. Journal of Nervous and

Mental Disease 1983 ; 171 : 606-10.

8. Martin C., Grabot D., Auriacombe

M., Brisseau S., Daulouède J.P., Tignol

J. Données descriptives issues de l’utili-

sation de l’Addiction Severity Index en

France. Encéphale 1996 ; 22 : 359-

63.

9. Mc Lellan A., Luborsky L., Cacciola J.,

Griffith J., Evans F., Barr H., O’Brien C.

New data from the Addiction Severity

Index : reliability and validity in three

centers. Journal of Nervous and Mental

Disease 1985 : 412-23.

10. McLellan A.T., Luborsky L., Woody

G.E., O’Brien C.P. An improved dia-

gnostic evaluation instrument for sub-

stance abuse patients, the Addiction

Severity Index. Journal of Nervous and

Mental Disease 1980 ; 168 : 26-33.

11. Menard J., Hamel-Jutras N.

L’IGT/ASI sur le terrain : l’expérience

d’intervenants provenant des centres

publics de réadaptation pour personnes

alcooliques et autres toxicomanes du

Québec. In : Guyon L., Landry M.,

Brochu S., Bergeron J. ed. L’évaluation

des clientèle alcooliques et toxico-

manes. Montréal : Les Presses de l’uni-

versité Laval 1998 : 67-81.

On se drogue au boulot aux États-Unis

Les toxicomanes ne sont pas forcément des marginaux, des exclus, des sans-travail. La

preuve vient d’en être révélée par le général Barry McCaffrey, le conseiller de la Maison-

Blanche pour la toxicomanie, qui vient de donner les résultats de l’enquête réalisée en

1997 pour le compte du ministère des Affaires sociales (Health and Human Services

Department.) auprès de 8 000 ouvriers ou employés de 18 à 49 ans, travaillant à temps

plein.Ainsi, 6,3 millions de salariés américains à temps plein, soit près de 8 salariés sur 100,

sont des utilisateurs de drogues. Parmi les branches les plus “touchées” par ce phénomè-

ne, on compte la restauration (19 % des salariés, en particulier les serveuses et les gar-

çons), la construction (14 %), les transports (10 %), et surtout dans les entreprises de

petites et moyennes dimensions qui emploient moins de 25 salariés (44 %).

4e colloque THS : dont

Actes

, très prochainement

Les colloques internationaux “Toxicomanies, hépatites, sida (THS) qu’organise tous les

deux ans la Société européenne toxicomanies, hépatites, sida (SETHS) ont pour objet l’étude

scientifique, médicale, sociale et culturelle des addictions, des hépatites virales et de l’in-

fection à VIH ainsi que les problèmes de société qui s’y rattachent, dont l’humanisme, la

solidarité et la fraternité constituent le dénominateur commun.

Le 4ecolloque THS4 a réuni du 2 au 6 juin 1999 à Draguignan et à Ramatuelle, 1 250 partici-

pants, d’horizons professionnels divers, représentant près de 30 pays, autour de 160 communi-

cations, réparties globalement autour d’une dizaine de thèmes parmi lesquels : les hépatites

virales (les hépatites C surtout), les nouvelles thérapeutiques (ribavirine), l’accès à celles-ci, le pro-

blème des femmes enceintes contaminées et des personnes incarcérées, des co-infections par le

VHC et le VIH ; les nouveaux traitements antiviraux du sida, leur mise en place précoce à titre

prophylactique, leur impact sur l’évolution de l’épidémie, l’adhésion ou non des patients, ou

encore l’impossibilité des pays en développement d’en bénéficier, le cas particulier des femmes

(grossesse, accouchement, allaitement et risques de contamination du nourrisson), les accidents

d’exposition au sang ; les usages de drogues et les toxicomanies abordés sous l’angle pharmaco-

logique, neurobiologique (plaisir, frustration, mécanismes moléculaires de la désensibilisation du

récepteur opioïde, etc.),sanitaire et médico-psychologique (comorbidités psychiatriques et infec-

tieuses, prises en charge dans le cadre d’une hospitalisation, d’une incarcération), répressif (inter-

pellations policières, pratiques judiciaires en direction des usagers de cannabis et de cocaïne, des

toxicomanes et des étrangers incarcérés) ; les traitements de substitution par la méthadone ou

par la buprénorphine HD des héroïnomanes (aspect physiologique, dosages du taux sanguin, pré-

valence de l’usage des benzodiazépines, facteurs de réussite et d’échec pour les usagers substi-

tués à la méthadone, problèmes rencontrés en prison notamment, mésusage) leurs perspectives

au niveau européen (législation, traitement, expérimentation d’un programme de distribution

d’héroïne en direction des héroïnomanes “lourds” en Suisse), etc. ; l’alcool (comportements

addictifs, hépatite C, association avec les benzodiazépines et passages à l’acte, etc.) et le tabac

(dépendance, traitements de substitution par le patch transdermique à la nicotine, rôle joué par

l’industrie du tabac dans la pandémie du tabagisme, etc.) ; les addictions comportementales non

chimiodépendantes (jeu, pratique intensive du sport, dopage) ; les stratégies de réduction des

risques et de prévention auxquelles un forum des associations était consacré (efficacité des trai-

tements de substitution en ce qui concerne la modification des conduites toxicomaniaques, le

nombre des délits commis ; prévention en prison mise en place d’un atelier tatouage, mobilisa-

tion de pharmaciens dans une campagne de réduction de risque, etc.) ; la législation (évolution

de la politique française, propositions et recommandations de la MILDT, législation sur les

drogues dans l’Union européenne).

Ces travaux seront, pour la plupart, rassemblés dans les Actes du colloque, outil d’infor-

mation, de travail et de réflexion, disponibles en novembre. Ils peuvent, dès à présent, être

réservés auprès de : la SETHS Le vieux mûrier, route de Tahiti, 83990 Saint-Tropez.

F.A.R.

Références bibliographiques

suite de la p. 202

1

/

4

100%