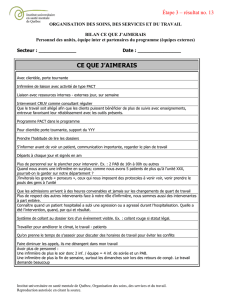

Jurisprudence récente - Soins et surveillance en psychiatrie

Soins et surveillance en psychiatrie

1. Surveillance renforcée

en psychiatrie

Un patient est admis dans une cli-

nique pour subir un lavage d’esto-

mac après une tentative de suicide

par absorption de comprimés.

Connaissant des antécédents car-

diaques, il est admis dans le ser-

vice de cardiologie de la clinique,

selon la décision commune du

cardiologue et du psychiatre.

Le psychiatre envisage pour

le lendemain, en fonction du

contrôle de l’état cardiaque, un

transfert dans une unité psychia-

trique. Le personnel soignant

connaît ce contexte immédiat

mais n’a, en revanche, été informé

ni des antécédents dépressifs, ni

du risque de nouvelles tentatives

de suicide. Au demeurant, il n’a

pas été prescrit de surveillance

particulière. Il faut ajouter que,

compte tenu du risque cardiaque,

le service est le seul de la clinique

où peut être admis ce patient. Or,

ce service est situé en étage et, au

cours de la nuit, le patient se dé-

fenestre et se blesse grièvement.

Au moment des faits, un médecin

et une aide-soignante sont sur

place mais n’ont rien pu faire.

•Sur recours formé par le patient, la

responsabilité de l’établissement est

retenue.

Cour de cassation, 1re civ., 3 mars 1998, 96.13775.

Explication : Cette décision

constitue un rappel lucide des

principes. On relève trois fautes.

La première est d’avoir admis un

patient dans un établissement qui

n’est pas en mesure d’assurer la

surveillance adéquate compte

tenu de la configuration des lieux.

La deuxième est une faute de dia-

gnostic, le risque suicidaire ayant

été sous-évalué. La troisième est

une faute de prescription, aucune

surveillance particulière n’ayant

été prescrite.

Par contre, la surveillance infir-

mière n’est pas reconnue fautive,

aucune consigne particulière

n’ayant été donnée, et aucun signe

ne laissant présager un risque de

passage à l’acte. La clinique aurait

dû, dans cette phase critique, pro-

téger le patient contre lui-même.

2. Faute de diagnostic

et de surveillance

À la suite de manifestations vio-

lentes d’agressivité au sein de

la cellule familiale, un homme

connu pour de nombreux anté-

cédents psychiatriques est admis

au service des urgences de l’hôpi-

tal général le 21 août et placé

sous traitement neuroleptique

pour être transféré, dès le lende-

main, en centre spécialisé. Le mé-

decin psychiatre diagnostique

une schizophrénie paranoïde,

prescrit des traitements adéquats

et décide le maintien du patient

dans le service, mentionnant que

sa sortie est interdite, mais il re-

nonce à procéder à une hospitali-

sation sous la contrainte.

Une dizaine de jours plus tard, le

patient quitte furtivement l’éta-

blissement et se rend dans un

bâtiment voisin, d’où il se défe-

nestre, se blessant très griève-

ment. Dans le cadre du recours en

responsabilité engagé, les experts

confirment la schizophrénie para-

noïde avec effluescence délirante,

dépersonnalisation et hallucina-

tions. Selon eux, ce diagnostic

implique des risques élevés d’hé-

téro- ou d’auto-agressivité à un

degré tel qu’une hospitalisation

d’office aurait été nécessaire. En

outre, l’absence de surveillance

particulière de la part de l’équipe

infirmière, surveillance de nature

à prévenir une fuite inopinée,

constitue une seconde faute.

•Dès lors, l’hôpital est jugé res-

ponsable de l’entier préjudice subi

du fait de la défenestration.

Cour administrative d’appel de Paris, 11 juillet

1977, Jurisdata n° 0150923.

Explication : Il s’agit d’un rappel

des principes établis : il y a faute

dans le diagnostic, car une hospi-

talisation d’office aurait été néces-

saire, et faute dans l’organisation

du service du fait de l’insuffisance

de la surveillance. Les deux fautes

se conjuguent pour engager l’en-

tière responsabilité de l’établisse-

ment qui répond ainsi des fautes

cumulées du médecin psychiatre

et de l’équipe infirmière.

3. Surveillance d’un patient agité

Une patiente hospitalisée dans

une clinique psychiatrique pour

troubles dépressifs avec intoxica-

tion éthylique tombe de son lit et

se blesse. Pour contester sa res-

ponsabilité, la clinique évoque

l’important état d’agitation de la

patiente dû à une alcoolisation ai-

guë. La juridiction répond que cet

état d’agitation, loin d’exonérer la

clinique, établit la faute.

•L’équipe infirmière aurait dû choi-

sir des mesures adaptées de sur-

veillance, à commencer par l’instal-

lation d’un lit équipé de barreaux, le

cas échéant avec un dispositif de

contention.

Cour d’appel de Pau, 18 décembre 1996, RDSS

octobre 1997, p. 840.

Explication : Les établissements

de psychiatrie, publics ou privés,

connaissent une obligation de

surveillance renforcée, d’autant

plus marquée que le malade est

agité. Il s’agit de protéger le pa-

tient contre lui-même, ce qui sup-

pose un traitement approprié,

L’hospitalisation de personnes ayant des antécédents

psychiatriques plus ou moins graves mérite une

attention particulière. Plusieurs décisions font juris-

prudence quant à la surveillance soutenue de ces

patients, quel que soit le motif de leur admission.

Jurisprudence récente

46

Polémique

pouvant justifier des mesures de

contention. La contention est un

acte thérapeutique, non une me-

sure de répression. Elle doit être

utilisée avec discernement, mais

avec esprit de décision quand elle

s’avère nécessaire.

Quoi qu’il en soit, la contention,

comme la mise en chambre d’iso-

lement, ne peut pas être considé-

rée comme un acte banal. Il est

d’ailleurs particulièrement regret-

table qu’il n’existe pas de référence

législative, alors que, si la conten-

tion ou le placement en chambre

d’isolement peut s’avérer une né-

cessité, il n’en reste pas moins que

de telles décisions se situent à la li-

mite entre la protection de la santé

et l’atteinte aux droits des per-

sonnes. Sur plus d’une question,

on peut faire le constat de législa-

tion ou de réglementation sur-

abondante, d’une complexité telle

que ces textes paraissent inappli-

cables dès qu’ils sont édictés. Sur

d’autres, on constate au contraire

le désert législatif. Et s’il n’est pas

légitime de réclamer du droit écrit

à tout prix, il reste toutefois un

certain nombre de domaines pour

lesquels la marge d’initiative et les

dangers potentiels sont tels qu’un

cadre législatif est nécessaire. La

balle est dans le camp du législa-

teur. Si celui-ci renonce à s’en oc-

cuper, la réponse lui sera imposée

par les tribunaux, à l’issue de

contentieux audacieux engagés

par les personnes hospitalisées

elles-mêmes.

Gilles Devers

A en croire Daniel Cohn-Bendit, député européen,

Dominique Voynet, ancien médecin anesthésiste

aurait eu, à l’occasion du naufrage de l’Erika “une

réaction d’infirmière dans une situation de catas-

trophe”. La polémique politique qui a suivi suffit à

démontrer que le propos n’était pas élogieux. Et la

profession se pose alors la question : n’aurait-elle pas

été quelque peu diffamée ou injuriée ?

tion si l’on peut prouver que l’im-

putation est inexacte alors qu’il y

ainjure quand le propos très gé-

néral ne permet pas la preuve

contraire. La jurisprudence té-

moigne de la subtilité du débat :

traiter une personne de “reître” ou

de “flibustier” constitue une in-

jure, alors qu’utiliser le terme de

“repris de justice”est diffamatoire.

Ainsi, la profession infirmière a été

atteinte. En quelque sorte, elle

n’était pas la première visée mais

elle a reçu une balle perdue. Ceci

étant, a-t-elle été diffamée ou inju-

riée ? Pour le savoir, la meilleure

solution aurait été de saisir la jus-

tice, mais cette décision ne semble

pas relever d’une bonne thérapeu-

tique. Elle aurait pourtant été l’oc-

casion de rappeler au député ce

que disent les textes depuis bien

longtemps, à savoir que les soins

infirmiers “préventifs, curatifs ou

palliatifs”, qui sont de nature

“technique, relationnelle et éduca-

tive” ont pour objet de “protéger,

maintenir, restaurer et promouvoir la

santé des personnes ou l’autonomie

de leurs fonctions vitale, physique et

psychique, en tenant compte de la

personnalité de chacune d’elles dans

ses composantes psychologiques, so-

ciales, économiques et culturelles”. Le

texte précise encore que l’infir-

mière prévient et évalue la souf-

france et la détresse des personnes,

et participe à leur soulagement.

Cela aurait également été l’occa-

sion de souligner, comme l’a écrit

Catherine Duboys-Fresney, com-

bien ce propos témoigne de mé-

pris pour la profession : «Dans la

situation de Mme Voynet, les infir-

mières auraient eu beaucoup de

compassion et d’empathie. Elles au-

raient été très proches des popula-

tions, ce qui n’a pas été le cas ».

Bref, un propos déplorable qui

se situe dans une lignée bien

connue et qui justifie les ardeurs

de la profession à défendre sa

spécificité et ses compétences.

Que faut-il en conclure ? Peut-être

que Daniel Cohn-Bendit regarde

trop de mauvais films. Ou encore

qu’il a réagi comme un politique

devant une situation de souffrance

politique.

G. D.

47

L’infirmière et le député

La loi du 29 juillet 1881 sur la

liberté de la presse définit la

diffamation comme “toute alléga-

tion ou imputation d’un fait qui porte

atteinte à l’honneur ou à la considé-

ration de la personne ou du corps

auquel le fait est imputé”. L’atteinte à

l’honneur ou à la considération

n’est guère discutable. La considé-

ration, c’est l’idée que les autres se

font d’une personne. Porter attein-

te à la considération, c’est troubler

la position sociale. La libre critique

est possible, mais elle ne doit ni

atteindre l’honneur, ni tendre au

dénigrement. Des termes qui n’ont

pas en eux-mêmes de caractère

déshonorant peuvent le devenir

s’ils sont utilisés dans des “circons-

tances spéciales”.

Mais la diffamation suppose l’allé-

gation d’un fait précis, ce qui

marque la différence avec l’injure

qui, elle, ne renferme l’imputation

d’aucun fait. Ainsi, il y a diffama-

1

/

2

100%