Télécharger l`article

la Revue Médico-Chirurgicale

du CHU de Charleroi

Dans ce numéro hors série :

La clinique de la

prostate

2

La Revue Médico-chirurgicale du CHU de Charleroi, RMC, a vu le jour en 2009.

Elle est disponible sur le web http://www.chu-charleroi.be/ RMC. Son intérêt est

de rapporter une information médicale utile à l’usage pratique. Elle permet aux

membres de l'ISPPC de présenter des articles originaux touchant des sujets mé-

dicaux, paramédicaux, statistiques et autres.

Notre esprit d'ouverture est bien entendu présent et une invitation à collaborer

avec d'autres institutions est souhaitée. Une participation des médecins généra-

listes qui aimeraient présenter des sujets qui les tiennent à cœur est bienvenue.

Comme vous l’avez constaté, nous innovons avec ce premier numéro « hors

série » de la RMC consacré à l'urologie.

Lorsque le Professeur Wespes, soucieux de tenir à jour des informations récentes

sur le cancer de prostate, nous a soumis un projet intitulé « La Clinique de la Pros-

tate », c’est avec un réel plaisir que notre équipe de la RMC a accepté de publier

ce projet en toute indépendance et en format papier.

Grâce à votre collaboration, nous souhaitons poursuivre, tous ensemble, cette

magnifique aventure : à vos plumes

Dr Olivier Gilbert, Rédacteur en Chef RMC

• Introduction : ........................................................................................ 2

• Hypertrophie bénigne de la prostate (HPB) : ......................................... 4

Cancer de la prostate :

• Prévention : alimentation, compléments nutritionnels ............................ 6

• Classification de Gleason ...................................................................... 8

• Le dépistage du cancer de la prostate : utilité du PSA ........................ 10

• Classification du Cancer prostatique ................................................... 14

• Traitement chirurgical .......................................................................... 17

• Traitement radiothérapique.................................................................. 18

• Traitement hormonal du cancer de prostate ....................................... 20

• Traitement du cancer prostatique devenu hormono-résistant ............. 22

Rédacteur en Chef

Docteur Olivier Gilbert

Rédacteurs Adjoints

Docteur Guy Bruninx

Docteur Philippe Rondeaux

Responsable Informatique

Docteur André Vandenberghe

Secrétariat

Madame Béatrice Pol

Maquette & mise en page

Monsieur Frédéric Noël

Président d’Honneur

Docteur Philippe Gilbert

Comité de la Revue

Docteur Sofiane Boulares

Docteur Dany Brohee

Docteur Eric Carlier

Docteur Nabil Daoudi

Docteur Sebastien Debroux

Docteur Didier Dequanter

Docteur Badih El Nakadi

Docteur Eric Guerin

Docteur Benoit Guillaume

Monsieur Lambert Lesoil

Docteur Joëlle Philipp

Docteur Thibaut Richard

Monsieur Serge Stenuit

Éditorial

Sommaire

Comité de rédaction

3

Clinique de la prostate

Introduction

À partir de la cinquantaine, l’homme peut souffrir de

problèmes prostatiques. La glande prostatique est un organe

sexuel secondaire masculin, située au carrefour urogénital et

qui sécrète un liquide nécessaire aux spermatozoïdes.

Par l’augmentation de son volume, l’adénome prostatique

peut entraîner des symptômes irritatifs ou obstructifs qui

altèrent la qualité de vie du patient.

Plus insidieux, le cancer de prostate est devenu le premier

cancer de l’homme après 60 ans et la deuxième cause de

mort par cancer.

Nous avons créé une véritable clinique de la prostate avec

pour but de prendre en charge les patients touchés par ces

symptômes prostatiques ou chez qui un cancer asymptoma-

tique de la prostate a été révélé. Nous avons souhaité réaliser

une mise au point actualisée de ces deux pathologies en

rapportant succinctement les dernières données scientifiques

rapportées dans la littérature tout en les assimilant à notre

pratique quotidienne.

Professeur Eric Wespes

Docteur Daniel Naômé

4

Hypertrophie bénigne de la prostate (HPB)

La prostate est sous androgénodépen-

dance et a un rôle dans la fertilité en

sécrétant le plasma séminal. D’un point de

vue physiopathologique, le déséquilibre du

rapport androgènes/oestrogènes et le rôle

de la dihydro-testostérone (5 α-réductase)

participent au développement de la patho-

logie prostatique.

Dans la genèse des troubles mictionnels,

interviennent une composante mécanique

(volume et forme de la prostate) et une

composante fonctionnelle (dysectasie cer-

vicale) ; l’évolution se fait habituellement par

poussées.

Ces troubles mictionnels sont

recherchés à l’anamnèse :

•pollakiurie diurne et nycturie ;

•dysurie ;

•impériosité (urgences mictionnelles) ;

•incontinence urinaire ;

•pesanteur pelvienne.

Des questionnaires validés sont disponibles

et permettent de quantifier objectivement

les désordres prostatiques.

Plusieurs stades évolutifs de

l’HPB sont décrits :

stade I : prostatisme = symptomatologie

fonctionnelle = lutte.

stade II : rétention chronique = décom-

pensation.

stade III : rétention chronique avec disten-

sion = distension.

Ces différents stades peuvent entraîner un

retentissement sur la vessie (vessie de

force, diverticules, résidu post-mictionnel)

et sur les voies urinaires supérieures (uré-

téro-hydronéphrose, insuffisance rénale).

Les complications de l’adénome

prostatique peuvent être :

•l’insuffisance rénale ;

•l’incontinence urinaire par regorgement ;

•l’infection urinaire ;

•la lithiase vésicale ;

•la rétention aiguë (mécanisme mécanique

et/ou fonctionnel) ;

•l’hématurie.

Cette symptomatologie et ces complica-

tions sont et seront les signes d’appel de

la pathologie prostatique.

Le diagnostic de l’adénome

prostatique est confirmé par :

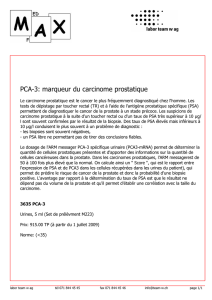

•la biologie : fonction rénale et PSA

(< 4 ng/ml) sensible mais peu spécifique ;

•l’échographie prostatique par voie trans-

rectale (Fig. 1) évalue le volume de la

prostate et son organisation mais reste

peu fiable pour le dépistage du cancer

(PSA-densité = Concentration PSA/Vo-

lume échographique) ;

•la débitmétrie apprécie et chiffre la mic-

tion en quantifiant la dysurie ;

•enfin, la fibroscopie permet de visualiser

l’hypertrophie prostatique et de vérifier

l’intégrité vésicale en cas d’hématurie.

Coupe transversale

Coupe longitudinale

Fig. 1 : Echographie prostatique par voie transrectale.

5

Le traitement

Tous les adénomes de la prostate ne doi-

vent pas être traités. La surveillance aura

pour but d’évaluer l’évolution de la patho-

logie. Seuls les patients perturbés par les

troubles prostatiques seront traités.

Le traitement médical s’est étoffé

au cours des dernières années :

•la phytothérapie : Urgenin° (Extr. Sabal

Serrulatum et Echinacea purp), 3 x 30

gtt/j et Prosta-Urgenin/Prostasérène

(Serenoa Repens), 1 gél. à 320 mg/j,

leurs effets par rapport au placebo sont

cependant faibles ;

•les alpha-bloquants : Hytrin (Térazosine)

1 co à 2 ou 5 mg/j au coucher, Omic

Ocas (Tamsulosine) 1 co à 0,4mg/j, Xatral

(Alfuzosine) 1 co à 5 ou 10 mg/j (surtout

en cas de dysurie sur pathologie cervi-

cale), surtout pour des prostates de petits

volumes avec un effet rapidement évalua-

ble ;

•les inhibiteurs de la 5-α-réductase (traite-

ment hormonal) : Proscar (Finastéride)

1 co à 5 mg/j, Avodart (Dutastéride) 1 co

à 5mg/j, ils sont prescrits pour des pros-

tates dont le volume excède 50 g, leur ef-

ficacité n’est appréciée qu’après quatre

à six mois de traitements ;

•combinaison d’un ß-bloquant et d’unin-

hibiteur de la 5-α-réductase, Combodart

(Dutastéride 0,5 mg + Tamsulosine 0,4

mj) 1co/j.

Le traitement chirurgical consiste en :

•la résection endoscopique de la prostate

(volume inférieur à 50 cc en échographie) ;

•l’adénomectomie chirurgicale par voie

transcapsulaire (Millin) ou transvésicale

(Hryntschak).

Les indications de la chirurgie reposent sur

la sévérité de la symptomatologie et son

impact sur le confort du malade, les com-

plications et le volume de l’hypertrophie

prostatique.

Parmi les complications opératoires, il faut

retenir les hémorragies, l’infection urinaire,

l’incontinence et le syndrome de résection

endoscopique, du à la résorption de liquide

opératoire. Depuis peu, nous disposons de

résecteurs à courant bipolaire utilisant du

sérum physiologique et permettant d’éviter

ainsi l’hyponatrémie. De plus, certaines

électrodes vaporisent le tissu prostatique et

réduisent ainsi le saignement (Fig. 2).

A côté des techniques conventionnelles, il

existe des fibres lasers dont les résultats

sont variablement appréciés.

Les plaintes postopératoires peuvent

consister en une persistance de la pollakiu-

rie, une reprise de la dysurie (sténose, réci-

dive d’adénome ou apparition d’un cancer

sur coque restante), une incontinence

urinaire et des troubles sexuels (éjaculation

rétrograde).

Le rôle du médecin généraliste est impor-

tant dans l’information du malade et sa sur-

veillance dans le postopératoire immédiat

(infection urinaire) et à long terme (contrôle

annuel, PSA et TR).

En conclusion, le diagnostic d’hypertrophie

prostatique repose principalement sur

l’anamnèse, l’utilisation de questionnaires

validés et le toucher rectal.

Le bilan complémentaire comprend le do-

sage du PSA, l’échographie prostatique

par voie transrectale et la débitmétrie.

Dans les petites hypertrophies prostatiques

symptomatiques, le traitement médical

améliorera les symptômes.

La chirurgie reste indiquée dans les symp-

tomatologies rebelles à ce traitement ou

d’emblée dans les gros adénomes, surtout

s’ils sont responsables de complications.

Fig. 2 : Electrode en forme de champignon

renversé avec un courant bipolaire pour la

vaporisation du tissu prostatique.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%