Web 4 Fiche 4

1

Web 4 Fiche 4.1

LE CONCEPT D'ORGANISME MODÈLE ET SES LIMITES

L. Paolozzi

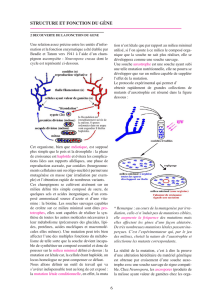

QU'EST-CE QU'UN ORGANISME MODÈLE ?

La Biologie de la moitié du siècle dernier a connu un développement extraordinaire, qui en a

fait une des grandes aventures intellectuelles de l’homme. Ces progrès ont été liés au

développement des méthodes d’études des organismes vivants au niveau moléculaire, et à la

convergence d’un ensemble de connaissances provenant de disciplines différentes déjà

développées, la génétique, la biochimie, la microbiologie, auxquelles se sont adjointes la

biologie moléculaire, la microscopie électronique, puis la bio-informatique, et encore d'autres.

Ces méthodes ont été appliquées à l’étude d’un nombre très restreint d’organismes par rapport

aux millions d’espèces décrites ou répertoriées à travers les siècles par les naturalistes. Ces

organismes, dits modèles, correspondent à quelques espèces particulières de plantes, d’animaux,

de micro-organismes procaryotes et eucaryotes ou de virus, plus appropriées que d'autres pour

étudier un phénomène spécifique ou pour répondre à une question donnée. Les découvertes ou

concepts qui dérivent de l’étude d’un organisme ou d’un système modèles conduisent à établir

des généralisations, et donc des prédictions pour tous les autres organismes ou systèmes

biologiques équivalents.

Cette définition peut être étendue à celle de système modèle en biologie, qui se réfère cette

fois non plus à un organisme, mais plutôt à un complexe macromoléculaire particulier,

constituant une machinerie (appareil de réplication, de transcription, de traduction, moteur

flagellaire, etc.), ou à un élément de cet organisme (membranes, systèmes de transport,

organites, etc.) ou d'un groupe d'organismes. Ces mêmes principes s’appliquent à l’étude des

virus (par exemple les capsides virales comme modèle d’assemblage de protéines en complexes

fonctionnels).

Le choix d’un organisme plutôt que d’un autre comme “modèle” peut être lié au hasard ou

longuement réfléchi. La manifestation d’un phénomène intéressant, encore inconnu chez

2

d’autres espèces, peut devenir rapidement matériel d’étude pour de nombreux chercheurs. Le

choix du modèle peut aussi avoir été dicté par des exigences expérimentales. Un certain nombre

de critères de choix sont communs à plusieurs organismes modèles ; ils concernent le cycle de

développement, qui si possible doit être court, les dimensions de l’organisme (petite taille de

l’adulte chez les organismes supérieurs, pour des raisons d’encombrement), la facilité de

reproduction en laboratoire ou la facilité à pouvoir en disposer, le coût, et encore d’autres

critères. Certains sont plus ou moins spécifiques du domaine d'étude envisagé. Les mêmes

concepts s’appliquent aux organismes de tous les domaines et aux virus.

IMPORTANCE DU CHOIX D'UN ORGANISME MODÈLE EN BIOLOGIE

L’importance du choix de l’organisme modèle pour l’étude d’un phénomène donné trouve de

nombreuses illustrations si l’on parcourt quelques-unes des étapes importantes de l’histoire de la

génétique. La découverte par Gregor Mendel en 1865-1866 des lois de la transmission des

caractères héréditaires, applicables à tout eucaryote ayant une méiose classique, en est un

excellent exemple. Le pois (Pisum sativum) fut choisi par G. Mendel car il possédait un certain

nombre de caractéristiques favorables pour les études qu'il envisageait : disponibilité de plants

avec des couples alléliques bien définis pour plusieurs caractères (couleur et forme des pétales

et des fruits, taille de la plante) ; structure de la fleur (avec étamines et pistil enfermés dans le

pétale en carène) rendant possible soit l’autofécondation soit des fécondations croisées (en

enlevant les étamines avant que le pollen ne soit mûr et en fécondant avec les étamines d’une

autre plante). Le temps de reproduction est relativement court (un an) ; les descendants sont

nombreux et fertiles, et peuvent être suivis sur plusieurs générations.

Un organisme peut être choisi comme modèle pour sa possession d'une manifestation

phénotypique ou physiologique inconnue chez d’autres organismes caractéristiques et suscitant

l’intérêt scientifique. Citons par exemple la variégation des fleurs ou des feuilles chez certaines

plantes. Le concept de mutation, développé durant les années 1901-1903 par le botaniste

hollandais Hugo De Vries, prend naissance de l’observation d’une variété de plante herbacée

sauvage, l’onagre, ou herbe aux ânes (Oenothera lamarckiana). Cette plante à fleur, originaire

d’Amérique du Nord, fut introduite en Europe comme plante ornementale. De Vries s’aperçut

qu’un petit nombre de descendants de cette plante présentait des variations brusques et

discontinues de leur aspect, apparaissant en une seule génération. Ces différences, si marquées

qu’elles pouvaient être interprétées comme représentant de nouvelles espèces, furent décrites

comme des mutations. En 1909, Carl Erich Correns, botaniste et généticien allemand, s'intéressa

à une autre plante ornementale, la belle-de-nuit (Mirabilis jalapa), en raison de ses feuilles

panachées vert et blanc, comme modèle d’étude de l’hérédité cytoplasmique. D’autres

organismes devinrent des modèles d’étude dans des domaines plus vastes. C’est le cas de la

drosophile, matériel privilégié des travaux de génétique des eucaryotes. Ce choix amena

Thomas Hunt Morgan et ses collaborateurs, par sélection de mutants et analyses de croisements

entre couples différant par leur composition allélique, effectuées sur la seule espèce Drosophila

melanogaster, à établir, en 1915, la théorie chromosomique de l’hérédité. Ce travail colossal jeta

les bases de la génétique moderne. La Drosophile est un modèle excellent pour le travail

classique de génétique : cycle vital bref (12 jours), élevage facile et peu coûteux, facilité

d'obtention de mutants, nombreux phénotypes facilement observables, et se prête bien aux

manipulations de biologie moléculaire. À cette même période, un autre organisme, le maïs (Zea

3

mays), devient aussi un modèle grâce à sa souplesse d'utilisation (mutations, reproduction,

croisements contrôlés). En 1953, après une vingtaine d’années d’expériences de cytogénétique

et de génétique formelle sur cette plante, Barbara McClintock (Prix Nobel de biologie et

médecine en 1983) établit le concept de transposition génique. En 1963, Sydney Brenner (prix

Nobel de biologie et médecine en 2002) propose d’utiliser le ver nématode Caenorhabditis

elegans pour l’étude de la différenciation et du développement des animaux (développement

neuronal) par l'approche moléculaire. D’autres modèles, le batracien Xenopus laevis (pour

différentes problématiques de biologie moléculaire), la souris (Mus musculus) pour les études

d’immunologie et de pharmacologie, sont aussi devenus classiques. Le cas de X. laevis, choisi

pour la facilité de son élevage, est intéressant : on peut induire l’ovulation à n’importe quelle

période par injection d’hormone gonadotrope, et ses œufs, de grandes dimensions, permettent

d’observer facilement l’embryogenèse. La souris est le modèle du mammifère le plus proche de

l’Homme, avec un génome de dimension presque identique, dont 99 % des gènes ont un

homologue chez l’Homme.

DES MICRO-ORGANISMES PROCARYOTES ET EUCARYOTES

COMME MODÈLES

La première trace d’une formulation du concept d’organisme modèle concerne un procaryote et

remonte à 1877-1878. Elle se trouve dans une publication de Joseph Lister dans la revue

Transactions of the Pathological Society of London. Le but de cette publication était de prouver

de façon définitive l’origine microbienne de la fermentation lactique. Pasteur avait montré en

1854 que les hydrates de carbone présents dans le lait étaient transformés en acide lactique et

alcool amylique, et que cette acidification du lait résultait de l’activité d’un « ferment

particulier, une levure lactique ». La « levure lactique », écrivait Pasteur était « différente de

celle de la fermentation alcoolique ». C’était en fait une Bactérie. La présence dans ces

expériences d’autres micro-organismes n'avait pas permis de prouver définitivement le rôle de

cette « Bactérie » dans la fermentation. Le mérite de Lister fut d’utiliser pour ses études une

culture bactérienne pure, et ainsi d'apporter une preuve définitive du rôle de la Bactérie. Il

observa en effet qu’une culture pure de ces Bactéries, qu’il désignait comme Bacterium lactis,

ensemencée dans des échantillons de lait stérilisé, permettait d’obtenir la production d’acide

lactique et le caillement du lait. La publication de Lister contient en outre la première ou une des

premières formulations du concept de modèle en biologie.

L’importance des procaryotes, et en particulier Escherichia coli, dont les souches K12 et B,

comme organismes modèles possibles ne s’imposera que bien plus tard, dans les années 1940.

Cette bactérie, isolée par le pédiatre allemand Theodor Escherich, décrite en 1886 comme

Bacterium coli commune, et rebaptisée plus tard Escherichia coli en son honneur, possède un

certain nombre de caractéristiques idéales (tab. F4.1-1) qui permettent de réaliser plus

facilement des expériences de génétique sur un organisme unicellulaire par rapport à d’autres

organismes comme la Drososphile et les mammifères étudiés à cette époque. Choisi comme

organisme modèle dès les années 1940 par le « Groupe du Phage » (Web 16, Fiche 16.2) aux

Etats-Unis et par celui de Génétique microbienne de l’Institut Pasteur par J. Monod et A. Lwoff

puis par F. Jacob, E. coli sera au centre du développement de la biologie moléculaire et des plus

grandes découvertes de la biologie du siècle dernier. Citons par exemple l’importante

4

démonstration par S.E. Luria et M. Delbrück en 1943 de l’origine spontanée des mutations et du

rôle de la sélection dans ce processus, avec comme modèle la résistance à l’infection au

bactériophage T1 (Chap. 10), découverte qui permettra d’étendre les concepts développés dans

ce travail à tout organisme vivant, montrant la possible universalité de ce modèle. On disposera

très vite d'un vaste nombre de mutants nutritionnels de cette bactérie ; on en découvrira la

sexualité, ce qui permettra d’effectuer des croisements génétiques (Chap. 12). Les études

effectuées sur cette bactérie, et celles qui continuent de nos jours, constituent une bonne partie

du contenu des différents chapitres de ce livre.

Tableau F4.1-1 - Caractéristiques principales d’Escherichia coli

Caractéristiques

Physiologie

Facile à cultiver, dans des milieux nutritionnels synthétiques,

avec de nombreuses sources alternatives de carbone, ou dans

des milieux complexes

Temps de génération rapide (de l’ordre de 20 min en milieux

riches)

Génétique

Parmi les nombreuses souches, la souche K12, non-pathogène,

est l’un des organismes les plus connus au niveau moléculaire.

Système excellent pour l’approche génétique : génome de

dimension moyenne parmi les procaryotes, disponibilité d’une

vaste collection de mutants, croisements génétiques faciles,

hôte de nombreux types de plasmides et bactériophages.

Possibilité de transformation artificielle.

E. coli K12 et ses phages ont été à la base de découvertes

fondamentales en biologie moléculaire et un outil précieux pour

la mise au point de techniques de génétique et biologie

moléculaire

Biochimie et Biologie

moléculaire

La biochimie de cette bactérie est très développée

Hôte excellent de nombreux vecteurs obtenus par les

techniques de génie génétique

Si E. coli a été un organisme idéal pour l’étude d’un grand nombre de processus de biologie

de base, son absence de reproduction par un processus de sexualité a été pour de nombreux

chercheurs des années 1940 une limite à l’extension de la génétique mendélienne. Ainsi dès la

fin des années 1940, le généticien Boris Ephrusi fit le choix de la levure Saccharomyces

cerevisiæ, organisme unicellulaire eucaryote qui se multiplie par division végétative et par

croisement, pour les études sur l’expression mendélienne des gènes. Ce choix devait conduire à

la découverte inattendue d’une forme nouvelle de génétique dite non mendélienne, celle d’une

hérédité « en dehors du noyau », qui a été localisée ultérieurement dans « des particules extra-

nucléaires que sont les mitochondries » comme affirmaient B. Ephrussi et P. Slonimski, dans un

article de 1949. Au cours des décennies qui suivront, les études sur S. cerevisiæ devaient

conduire au concept fondamental que les principales fonctions cellulaires et leur modalité

5

d’exécution sont conservées de la levure aux mammifères, Homme compris (voir cours de

biologie cellulaire).

LES LIMITES DU CONCEPT DE MODÈLE

Si un organisme modèle donné présente de nombreux avantages d’études, il comporte aussi un

envers la médaille, non seulement celui de ses limites intrinsèques, mais aussi celui des limites

de la généralisation de son statut de système ou organisme modèle. Aucun organisme modèle ne

peut fournir les réponses à toutes les questions que l’on peut se poser en biologie. C'est le

danger de la tendance trop facile à l’extrapolation des observations du modèle au reste du

monde vivant. Pendant des décennies E. coli et ses virus ont représenté le système vivant le plus

étudié au niveau moléculaire. Seules une dizaine d'autres procaryotes, tous des Bactéries, ont été

étudiés simultanément, au début uniquement pour quelques caractéristiques importantes

absentes chez E. coli (tab. F4.1-2), sans pour autant remettre en question l'« universalité » de

cette bactérie comme modèle. C’est le cas par exemple de B. subtilis, dont les études initiales

étaient limitées à sa capacité de sporulation et de transformation.

Tableau F4.1-2 - Principales espèces bactériennes utilisées comme modèles

Espèce

Intérêt d’étude

Escherichia coli

génétique et biologie moléculaire bactériennes

Salmonella enterica

génétique et physiologie

Bacillus subtilis

sporulation, transformation, sécrétion de

protéines

Caulobacter crescentus

différenciation

Myxococcus xanthus

différenciation

Synechoccus, Synechocystis

photosynthèse, rythmes circadiens

Streptomyces spp.

métabolisme secondaire, antibiotiques

Rhizobium spp.

symbiose plante-bactérie (fixation de l’azote et

différenciation cellulaire)

Agrobacterium tumefaciens

Interactions plante-bactérie

transgénèse

Bactéries pathogènes

modèles spécifiques d’une maladie donnée

La situation était un peu différente en ce qui concernait les bactéries pathogènes, dont

beaucoup ont été isolées pour leur infectiosité spécifique, puis étudiées pour en comprendre la

pathogénicité et élaborer des moyens en vue de leur neutralisation (Chap. 17 ; 18).

Inversement, la reconnaissance des spécificités des Archées, qui constituent actuellement un

domaine distinct, a longtemps été oblitérée. Peu connues encore maintenant en raison de leur

identification récente et des difficultés d'étude d'une majorité d'entre elles, ces procaryotes

étaient soit ignorés soit assimilés aux autres Bactéries. L'établissement de leurs originalités, et

donc la remise en question de la généralisation appliquée antérieurement, ont permis d'enrichir

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

1

/

36

100%