Cours de Macroéconomie ESC

1

LE CIRCUIT ECONOMIQUE

ET LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE

L'économie et le circuit économique

La production et la croissance économique

Le financement du circuit économique

Caractérisation des agents économiques

La politique économique et ses objectifs

I L'économie et le circuit économique

1) L'économie est une science humaine qui étudie la création, la circulation et la

répartition des richesses. Aux richesses dites « réelles », que sont les biens et

services, s'ajoute... et souvent se substitue la monnaie, dans le raisonnement

économique.

2) On distingue économie « réelle » et économie « monétaire » bien que cette

dichotomie soit quelque peu théorique.

L'économie réelle est l'aboutissement de tous les mécanismes économiques mais

cette réalité ne se conçoit désormais plus que dans un cadre totalement

monétaire.

Une « sphère financière » tend, quant à elle, à s'autonomiser par rapport à

l'économie réelle.

3) Les relations réelles ou monétaires entre agents économiques constituent le circuit

économique.

On peut regrouper les agents économiques en cinq secteurs :

- ménages (y compris les entrepreneurs individuels),

- sociétés et quasi-sociétés non financières (entreprises),

- administrations (publiques et privées),

- établissements financiers,

- reste du monde.

Les opérations peuvent se regrouper en trois catégories :

- sur biens et services : production, consommation, investissement,

- de répartition : circulation des revenus entre les agents,

- financières.

4) L'économie réelle s'équilibre comme suit :

2

PIB = Consommation finale + FBCF + Exportations

+ Importations +/- Variations des stocks

La F.B.C.F. ou Formation Brute de Capital Fixe correspond à la notion

d’« investissement ».

II La production et la croissance économique

1) La « valeur ajoutée » (VA) constitue la production effective du circuit

économique. Elle se compose des biens et services destinés à la consommation

finale et de biens d'équipement.

Le PIB ou Produit Intérieur Brut, qui correspond à la création de richesses par

l'activité économique, est la somme des VA dégagées par tous les producteurs

nationaux. Cet agrégat n’est pas entièrement disponible pour la consommation

finale, puisque sa production est elle-même utilisatrice de capital.

2) La production peut être « marchande » ou « non-marchande ».

Le PIB marchand se compose des VA marchandes, c’est à dire écoulées sur le

marché moyennant paiement.

Le PIB non-marchand correspond à l’activité des administrations. Sa valeur

s'évalue, de façon conventionnelle, au coût des facteurs.

Le PIB total est la somme des deux.

3) Le PIB est un agrégat territorial tandis que le PNB, ou Produit National Brut, relève

d’une logique de propriété nationale. Le RN (Revenu National) équivaut aux

revenus primaires perçus au titre de la production (salaire et revenus de

propriété).

4) La croissance économique correspond à l'augmentation du PIB (ou du PNB) en

termes « réels » c'est à dire hors inflation.

Une croissance nulle ne suffit pas à maintenir une situation économique

inchangée et se traduit rapidement par une situation de crise.

III Le financement du circuit économique

1) L'autofinancement, le financement bancaire et le recours aux marchés de

capitaux (intérieurs et étrangers) présentent divers avantages et inconvénients

variables selon la situation économique.

Financement bancaire et appel aux capitaux étrangers ont pour effet d'accroître la

masse monétaire intérieure.

3

2) Les besoins de financement émanent de tous les secteurs non-financiers de

l'économie, leur confrontation avec l'offre de capitaux détermine les variations

spontanées de taux d'intérêt. Ces fluctuations influent sur les flux de création et

destruction monétaire... sans que la régulation soit toujours parfaite, ce qui

implique l’intervention de la Banque centrale.

3) Depuis les années 80, le financement intermédié (bancaire) de l'économie

régresse au profit des marchés, cette évolution s'accompagne d'une

globalisation de la sphère financière aux conséquences économiques et

politiques considérables.

IV Caractérisation des agents économiques

1) Les ménages.

La satisfaction de leurs besoins et l'élévation de leur niveau de vie constituent la

finalité normale de l'économie. Les dictatures dérogent souvent à cela.

Au travers de leur pouvoir politique, les ménages exercent une influence variable

sur l'orientation de l'économie.

Les caractéristiques démographiques, psychologiques et sociologiques de la

population déterminent largement les variables économiques tant réelles que

monétaires.

4

2) Les entreprises.

Elles génèrent le PIB marchand et le niveau de l'emploi au travers de leur finalité

qui est le profit.

Différents statuts juridiques coexistent, correspondant souvent à des différences

de taille.

On peut constater une tertiairisation de l'économie, une accélération de la

concentration, un recul du secteur public et une internationalisation des

entreprises.

Accroissement de la concurrence, exigences de flexibilité et développement des

considérations financières, caractérisent l'évolution des entreprises et transforment

l'environnement économique.

3) Les administrations sont principalement publiques ou assimilées. Financées par

prélèvements obligatoires et emprunt, elles génèrent le PIB non-marchand dont la

part tend à croître dans l'économie. Eu égard à leur pouvoir et à leur dimension,

la « qualité » des administrations est un enjeu majeur.

4) Les établissements financiers (secteur bancaire principalement) assurent l'essentiel

de la création monétaire et régulent le financement de l'économie.

5) Le reste du monde se compose d'économies de plus en plus ouvertes,

spécialisées et en concurrence... sur fond d'intégrations régionales et de

mondialisation.

V La politique économique et ses objectifs

1) Déterminée par des choix politiques, les spécificités de l'économie nationale... et

son environnement, la politique économique se compose des actions de l'Etat

visant à obtenir certains résultats prioritaires et un équilibre satisfaisant entre les

principaux indicateurs.

2) Les principaux objectifs de politique économique sont :

- une croissance soutenue du PIB,

- le plein-emploi... ou du moins une minimisation du sous-emploi,

- la stabilité des prix, c'est-à-dire un taux d’inflation réduit,

- l'équilibre ou un excédent des échanges extérieurs.

3) Ces objectifs sont hiérarchisés en fonction de considérations techniques ou

politiques variables.

4) Certains objectifs, a priori subordonnés, peuvent devenir prioritaires dans un

contexte spécifique (la maîtrise des finances publiques dans le cadre du Pacte de

stabilité de la zone euro par exemple).

5) L'obtention des résultats souhaités peut s'envisager dans une optique de court

terme (politique conjoncturelle) ou de long terme (politique structurelle).

6) Ces politiques s'inscrivent dans une vision libérale (respect des mécanismes de

marché, désengagement de l'Etat) ou interventionniste (contestation de

l'efficience spontanée des mécanismes de marché, recours à l'Etat).

5

LA POLITIQUE ECONOMIQUE

L’EVOLUTION DU ROLE DE L’ETAT

Le mercantilisme

Le libéralisme

Le socialisme

L'interventionnisme

Le néo-libéralisme

I Le mercantilisme

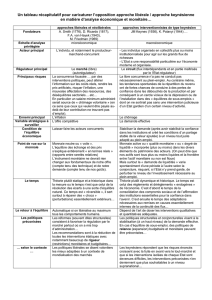

1) Apparu au XVIe siècle, le mercantilisme marque l’émergence d’une pensée

économique s’autonomisant de la sphère philosophie-théologie.

2) Le mercantilisme développe une vision nationaliste de l’économie, dans laquelle

l’ouverture sur l’extérieur est vue comme une source d’enrichissement national.

L’objectif est de permettre le renforcement de la capacité commerciale, le

développement des investissements et... en dernière analyse, une affirmation de

la puissance politique et militaire.

3) L’ouverture à l’extérieur prônée par le mercantilisme s’inscrit dans un cadre

protectionniste, faisant de la nation le commerçant. Les marchands ne sont que

l’instrument de ce commerce, leur enrichissement n’est que le moyen de parvenir

à l’enrichissement de l’Etat. L’objectif premier n’est pas d’élever le niveau de vie

de la population.

4) Ce courant de pensée fut très hétérogène (espagnol, anglais, français), de

qualité variable mais riche d’évolutions. Son principal défaut est d’être resté une

vision purement monétaire de l’économie, dans laquelle l’or joue le rôle principal

au détriment du développement de la production.

Certaines stratégies récentes ou actuelles de développement peuvent être

rapprochées du mercantilisme.

II Le libéralisme

1) La pensée libérale est issue de la révolution industrielle (Grande-Bretagne, XVIIIe

siècle), il s’agit d’une vision globalement optimiste fondée sur la présomption d’un

« ordre naturel ».

2) Le libéralisme se caractérise par sa confiance dans les vertus d’un système

capitaliste autorégulé par les mécanismes de marché.

Symbolisée par la « main invisible » d’Adam Smith, cette autorégulation exclut

l’intervention économique de l’Etat et justifie le libre-échange dans la spécialisation

internationale, selon les théories de Smith (avantage absolu) ou Ricardo (avantage

comparatif).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

1

/

88

100%