Introduction : Alors que depuis 1871, la théorie néo

Introduction :

Alors que depuis 1871, la théorie néo-classique germait sous des hypothèses fortes comme

l’individualisme méthodologique, la valeur utilité, la rationalité individuelle ou encore la

recherche d’un équilibre général dans une situation de concurrence parfaite, modèle qui par

ailleurs a été développée, en 1873, par Léon Walras dans son ouvrage “Eléments

d'économie pure”. Durant les années 30, dans un contexte de crise et d’incertitude, la théorie

de la concurrence pure et parfaite confrontée à la réalité se trouva la majorité du temps non

conforté, de cette dissymétrie entre théorie et réalité arriva une nouvelle approche de la

concurrence, celle de la concurrence imparfaite. Il est donc intéressant de savoir si :

“La concurrence imparfaite est-elle une évolution ou une révolution de la théorie néo-

classique?”

Afin d’y répondre :

Nous allons dans un premier temps justifier la notion de concurrence imparfaite, en partant

de la définition de la concurrence parfaite, c'est-à-dire que nous allons lever une à une les 4

hypothèses fondamentales que sont l’homogénéité du produit, l’atomicité de l’offre et de la

demande, l’information parfaite ce qui nous amènera mettre en valeur les interactions

individuelles dans les décisions via la théorie des jeux.

Nous verrons ensuite dans une seconde partie, tout d’abord l’analyse de la concurrence

imparfaite par deux chercheurs : Edward Hasting Chamberlin et Joan Robinson ainsi que des

critiques qui en ressortent ce ces analyses.

I) De la concurrence parfaite à la concurrence imparfaite

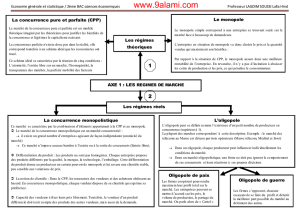

a) L’hypothèse d’atomicité de l’offre et de la demande

b) L’hypothèse d’homogénéité du produit

c) L’Hypothèse d’information parfaite

d) Introduction à la théorie des jeux

II) De l’analyse de la concurrence imparfaite à la critique

a) L’analyse de Chamberlin et de Robinson

1. Equilibre de la firme

2. Equilibre du groupe

3. Les apports de J. Robinson

b) Critiques

I) De la concurrence parfaite à la concurrence imparfaite

a) L’hypothèse d’atomicité de l’offre et de la demande

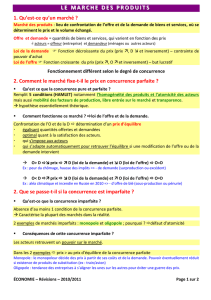

Dans le cas de la concurrence pure et parfaite on a ceci :

Cette hypothèse suppose que chaque vendeurs sur le marché est qu’une “goutte d’eau”

dans l’océan et donc ne peut pas influencer le prix. Imaginons le cas où un des vendeurs

déciderait d’augmenter un peu son prix afin d’obtenir un surprofit, la demande irait

automatiquement vers ses concurrents ayant un prix plus bas. Et le vendeur ayant monté ses

prix disparaîtra du marché, faute de débouchés.

Les offreurs doivent donc prendre le prix tel qu’il est fixé sur le marché du fait du jeu de la

concurrence et fixer sa quantité en fonction de ce prix. De même, avec l’hypothèse

d’atomicité de la demande, les individus demandeurs ne peut pas influencer ni les quantités,

ni les prix. On obtient donc un équilibre pour quantité Q* à un prix P*.

En réalité, il existe le plus souvent des obstacles à l’entrée d’offreurs ou demandeurs

potentiels.

Prenons l’exemple avec comme offreurs des fermiers et comme demandeurs des boulangers

ayant besoin de blé, cette hypothèses d’atomicité suppose qu’il y ait libre entrée de fermiers

sur le marché et donc que tous les fermiers sont susceptible à tout instant d’allouer leurs

terre a la production de blé demandée par les boulangers. Or cette “armée de réserve”

suppose que les terres soient également réparties entre tous les fermiers et de façon

dispersés. Or dans la réalité on rencontre plutôt des cas où les ressources sont concentrés

entre les mains d’un petits nombres d’agents. (ressources naturelles, tableaux de

maître,...)b) l’hypothèse d’homogénéité du produit

Selon la théorie néo-classique, le choix du consommateur se porte sur des paniers de bien

qu’il est capable de classer du fait de sa rationalité.

B. Guerrien:

“[..] Ces derniers étant classé par le consommateur selon sa relation de préférence, il peut

donc regrouper ceux qu’il considère comme équivalent.”

L’ensemble de ces paniers considérés comme équivalent se représente par des courbes

d’indifférence.

Comme on a vu précédemment, en concurrence pure et parfaite, le prix est fixé par le

marché, donc pour 2 biens parfaitement substituable chaque offreur ne peut augmenter son

prix au risque de perdre toute sa demande. Imaginons maintenant ce qui se passerait si un

bien n’est pas parfaitement substituable par la distance qui sépare le demandeur de l’offreur.

2 1

On peut voir que si l’entreprise 1 fixe un prix plus élevé que l’entreprise 2, le consommateur,

compte tenu de la difficulté d’accéder à l’entreprise 2, achètera chez l’entreprise 1 malgré le

différentiel de prix.

Dans la réalité cette difficulté peut être traduit par un coût pour le consommateur d’aller se

fournir auprès de l’entreprise 2, ce coût étant supérieur à la différence de prix pratiqué par

l’entreprise 1 pour un même bien.

On voit donc que si une entreprise veut s’échapper à la concurrence en prix, elle devra

s’écarter de l’hypothèse de bien homogène.

Depuis Lancaster,1966, un produit est défini non plus pas l’objet en lui même mais

également par les services qu’il rend, de cette définition on voit qu’une entreprise peut jouer

sur également sur aspect pour pratiquer un prix différent de la concurrence parfaite.

La différenciation peut se faire horizontalement, c’est à dire

(exemple : la voiture sert a transporter mais aussi permet à un homme de s’identifier dans

l’échelle sociale)

(différenciation verticale : Chemise en soie, chemise en nylon

TV Noir & Blanc, TV couleurs

Piano d'entraînement, Piano à queue

différenciation horizontale : Voiture familiale, cabriolet)

c) L’hypothèse d’information parfaite

Cette hypothèse stipule que vendeurs et acheteurs disposent d’une information parfaite

concernant le prix et la qualité du bien échangé.

Afin d’avoir cette transparence, il est important de savoir comment se fixe le prix afin que

tous sachent d’avance quel prix va être pratiqué sur le marché.

La 1ere théorie met en jeu un commissaire-priseur qui coordonne les décisions des agents

économiques en ajustant le pris dans la direction qui réduit l’écart entre l’offre et la demande,

c’est a dire qu’il baissera le prix si l’offre devient trop importante et vice versa. la transaction

n’ayant lieu que si l’écart = 0 , c’est ce qu’on appelle le Tâtonnement Walrasien )

la 2eme théorie repose sur l’idée que la concurrence direct entre les vendeurs qui fixe les prix,

si tous les acheteurs ont connaissance de la distribution des prix annoncés, la totalité de la

demande ira au vendeur qui pratiquera le prix le plus bas. Les autres vendeurs devront alors

s’aligner à ce prix. Et ce jusqu’à ce que la baisse de prix provoquant une augmentation de la

quantité vendu ne compense plus la hausse de coût. Le prix = coût marginal.

Or dans la réalité, on constate que certaines entreprise vendent à un prix différent un même

produit, c’est à dire parfaitement substituable, ou encore un produit de qualité plus basse au

même prix. Ceci n’est possible que si une partie des consommateurs ne possèdent pas la

totalité de l’information.

L’origine de cette imperfection d’information résulte du fait qu’il existe beaucoup de

fluctuation (dans l’approvisionnement, chocs conjoncturels, etc.) qui font que les agents sont

dans un environnement de “bruit” et ont du mal a percevoir le prix de marché à chaque

instant.

L’information imparfaite peut avoir pour origine le coût engendré pour acquérir cette

information. (transport, étude précise, etc.)

Etant donnée que nous la différence ce prix est en partie du fait que la l’information n’est pas

parfaite parmi tous les agents, les décisions des agents via des interactions doivent être pris

en compte dans l’analyse. C’est à l’aide de la théorie des jeux que nous allons analyser les

décisions individuelles.

d) Introduction à la théorie des jeux :

Le jeu de la tirelire

Supposons 2 joueurs

Règle:

“Chaque joueur possède chacun 100€ qu’il doit placer dans une tirelire

Un arbitre vérifie la somme placé dans la tirelire et rajoute 50% de ce qu’il y a dans la tirelire et divise

le résultat entre les 2 joueurs.”

Admettons dans un 1er temps que cela se joue a découvert, c’est a dire que chaque joueur

peut voir la stratégie de l’adversaire, on peut s’attendre à que chaque joueur place 100€.

En effet en plaçant 100€ chacun, cela donne 200€ dans la tirelire, l’arbitre place 100€.

On a donc 300€qu’on partage en 2 aux joueurs, ce qui donne 150€ chacun, soit un profit

positif de +50€.

Maintenant supposons que les joueurs ne sachent plus la stratégie de l’autre.

Le joueur 1 va penser : si je place 100€, et que mon adversaire place 0, cela fait dans la

tirelire 15€ , divisé par 2 cela fait 75€ chacun, le joueur 2 a +75€ et le joueur 1 a perdu 25€.

Si je ne met rien, je ne perds rien.

Le joueur 2 a le même raisonnement.

On voit dans cet exemple simple que les 2 joueurs vont préférer ne rien jouer car considèrent

que c’est la meilleure solution individuelle. Alors que dans le cas du jeu ouvert, si chacun fait

preuve de bonne foi ils auraient tous les 2 gagnés chacun 50€.

source “la concurrence imparfaite”, Jean Gabszewicz

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%