Ce projet se présente en quelque sorte sous le sceau d`une

Henri-José Deulofeu

Lontan degli occhi lontan dal cuore : Les énoncés non verbaux sont des énoncés comme les autres.

Les proverbes ne sont pas faits pour nous apprendre quelque chose sur le monde : tous les vrais amis savent par

exemple que l’adage italien du titre est grossièrement faux et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir toujours

quelqu’un sous les yeux pour qu’il soit bien présent dans votre cœur.

C’est sans doute que la fonction de ces formules est ailleurs, notamment d’entretenir la convivialité en offrant un

ensemble de lieux communs inoffensifs et codifiés pour nos conversations de voisinage : « Bonjour Monsieur,

noël au balcon, Pâques aux tisons, pas vrai ? « morte la bête, mort le venin, je vous en dis pas plus ». C’est dire

que ces formules jouent un rôle non négligeable dans l’établissement du lien social. Laissant à l’ethnologue ou

au sociologue le soin de nous expliquer pourquoi, le linguiste remarquera seulement que ces formules, à plein

statut communicatif, posent encore bien des problèmes de statut et d’analyse. Je partirai de ce prétexte pour

poser le problème plus général de l’analyse syntaxique des énoncés non verbaux, ou a verbaux selon une

terminologie plus récente (Lefeuvre [99]), type syntaxique dont les proverbes cités plus haut sont des exemples.

Le statut des énoncés non verbaux.

Le statut problématique de ces énoncés concerne d’abord leur usage. Il le plus souvent considéré comme limité

à certaines situations de communication, sans que des données quantifiées soient fournies. Il concerne aussi leur

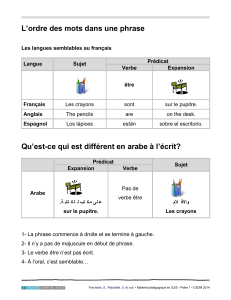

structure, qui est généralement tenue pour spécifique : beaucoup d’énoncés non verbaux paraissent offrir une

syntaxe non canonique, s’écartant de la structure verbale de la phrase française de base, que tout le monde sait

analyser. Ils sont ainsi relégués dans les marges des grammaires de référence du français : ainsi Riégel et alii

(94) les classent parmi les phrases et les structures « a typiques ». Quand les auteurs font de ces types d’énoncés

un objet propre d’étude, auquel ils accordent un statut en langue non marginal, Benveniste (66), Hjelmslev (71),

Bally (44), Lefeuvre (op. cit.), récemment pour le français, ils leur attribuent une structure spécifique, qui

reposerait sur d’autres principes que ceux qui structurent les phrases verbales : « la phrase averbale, autonome, a

développé des structures qui lui sont propres » Lefeuvre (op. cit. : p. 126). Je voudrais suggérer dans cet article

que la double « spécificité » en usage et en structure qu’on attribue à de tels énoncés tient aux outils descriptifs

qui sont utilisés. Selon l’approche, ils apparaîtront comme exigeant de nouveaux outils d’analyse ou

parfaitement descriptibles au moyen de ceux avec lesquels on analyse les phrases verbales.

Du point de vue de l’observation des usages, on peut ainsi opposer deux conceptions. Une conception

traditionnelle qui distingue des constructions dont l’emploi apparaît à l’intuition comme possible dans tous les

contexte et des structures « marquées » dont l’emploi serait limité à des contextes particuliers, ou même qui

seraient « proscrite(s) de la langue correcte non marquée » Lanérès ( 92 : p. 118). Une conception plus récente

liée à l’amélioration de nos moyens d’observation des faits de langue, que l’on peut caractériser comme la

linguistique de corpus, montre au contraire que l’emploi de toute forme syntaxique varie en fonction du genre de

texte où elle apparaît ( Biber (88)). Biber et alii (99) ont ainsi donné une présentation fondée sur une répartition

en genres des constructions de l’anglais contemporain. Dans cette perspective, la fréquence d’apparition des

phrases sans verbe serait fonction des « genres de textes », ce que certaines études citées plus loin semblent

confirmer, mais cela ne leur serait pas spécifique, puisque ce serait le cas pour toute construction, y compris pour

les phrases verbales canoniques.

Du point de vue des structures, on peut également opposer deux manières d’aborder les énoncés qui ne sont pas

principalement articulés autour d’un verbe conjugué. Une première manière est d’y voir des types syntaxiques

particuliers, qui doivent être étudiés parallèlement aux phrases verbales canoniques. C’est le plus souvent le cas

dans les études sur le français écrit, notamment dans celle de Lefeuvre (99), qui sera notre référence pour cette

première approche. Une autre façon de voir les choses est de considérer que ces énoncés constituent au contraire

des réalisations parfaitement attendues des structures syntaxiques fondamentales d’une langue donnée. C’est

cette attitude qui est illustrée dans Cresti (1998) dont nous ferons le représentant de la seconde approche.

L’hypothèse plus spécifique que je défendrai ici est que l’on attribuera un caractère spécifique ou régulier aux

énoncés non verbaux selon la conception de la syntaxe qu’on adopte. Pour les syntacticiens qui adoptent un

modèle à composante syntaxique unique, fondé sur la notion classique de « phrase », définie à partir du modèle

de la construction verbale canonique, les énoncés non verbaux sont en quelque manière spécifiques par

construction. Au contraire, pour ceux qui, à la suite de Meillet (1924), distinguent syntaxe de rection et syntaxe

par parataxe ou d’après Perrot (94) syntaxe de l’énoncé comme phrase et syntaxe de l’énoncé comme message ,

ou encore, plus récemment, comme Cresti (95), Blanche-Benveniste (97) adoptent une composante syntaxique à

deux modules : celui des constructions fondées sur la rection (micro-syntaxe) et celui des relations hors rection (

macrosyntaxe), il est possible de décrire les énoncés non verbaux avec les mêmes outils que les énoncés verbaux.

L’article illustrera donc l’hypothèse de la non spécificité des énoncés averbaux selon la démarche suivante :

dans une première partie, on montrera qu’une étude fondée sur les distinctions en « genres » des productions des

locuteurs permet de conclure que le caractère marginal de ces structures dans les usages est un faux problème :

tout dépend du genre pris en compte.

Dans une deuxième partie, je comparerai les traitements des énoncés non fondés sur un verbe conjugué dans un

modèle à un module (Lefeuvre) et dans un modèle à deux modules (Cresti).

Une troisième partie indiquera les problèmes qui restent en suspens dans l’analyse syntaxique de ces structures.

1. énoncés non verbaux et genres linguistiques : la fréquence d’emploi de ces énoncés dépend du genre

de texte, comme c’est le cas pour tous les types d’énoncés

Dans l’ouvrage récent de Lefeuvre, on trouve une critique des positions qui relèguent l’emploi des formes a

verbales à des types de discours particuliers marqués alors que les phrases verbales seraient des formes non

marquées. Pour mettre en doute des affirmations telles que : « les phrases nominales sont plus employées à

l’oral qu’à l’écrit (Gardes Tamine 88, p. 43 Sauvageot, 57, p. 80), elles sont « proscrite de la langue correcte non

marquée Lanérès, 92, 118, Lefeuvre, s’appuyant sur des études de Blanche Benveniste, montre que ces

caractérisations sont empiriquement fausses. Elle conclut « [la phrase averbale] peut surgir même dans la langue

écrite et survenir dans une langue correcte non marquée. » p. 85. Cependant au lieu de poursuivre dans la voie de

l’étude quantitative des faits, elle propose p. 134-142, quelques indications qualitatives sur les raisons qui

peuvent faire « surgir la phrase averbale ». Cette démarche implique encore une marginalisation de la tournure,

puisqu’elle serait soumise à des conditions particulières d’emploi. Or, quand on y regarde de près, les contraintes

syntaxiques et sémantiques d’emploi ne paraissent pas très différentes de celles des phrases verbales. Ainsi, la

contrainte syntaxique qui voudrait par exemple que les phrases a verbales soient plus difficiles à enchâsser que

les phrases verbales est une illusion. C’est le schéma d’énoncé plus que le type de construction, qui peut rendre

l’enchâssement difficile. Ainsi il est vrai que l’on ne trouvera pas : *j’ai fait ça pour que merveilleuse la soirée,

mais on ne trouvera pas non plus *j’ai fait ça pour que des récompenses il ait. Les contraintes sémantiques ne

paraissent pas non plus spécifiques. Ainsi, p. 139, L. explique l’agrammaticalité de la phrase averbale *Eltsine

vers la gare, par l’idée que dans cette phrase vers implique un mouvement, or une lecture non stative serait

« impossible pour une phrase a verbale assertive». A partir de cette constatation, l’idée est que l’on emploie les

phrases a verbales lorsqu’on veut donner une valeur exclusivement stative à l’énoncé. Or l’affirmation que les

phrases averbales asssertives impliquent une valeur stative doit être relativisée en fonction du « genre » du

texte ». En effet, j’ai pu observer (Deulofeu 2000) que des interprétations dynamiques étaient attestées par

exemple dans les commentaires sportifs : l’énoncé Elbay vers Cascarino est parfaitement interprétable comme

« Elbay se dirige ou envoie le ballon vers Cascarino » ce qui implique un sens dynamique avec lecture assertive.

Ceci suggère qu’il est impossible de caractériser globalement la phrase averbale comme soumise à des

conditions d’apparition spécifiques. La démarche de Lefeuvre s’inscrit donc encore dans la tradition qui suppose

un caractère marqué de la phrase averbale. A cette approche, qui n’est donc qu’en apparence en rupture avec la

tradition, on peut opposer une attitude descriptive, qui chercherait à établir objectivement la fréquence d’emploi

de cette structure dans des corpus échantillonnés en genres. Des conclusions intéressantes apparaissent alors.

Lefeuvre elle-même (op. cit. pp. 126-129) donne des résultats établis sur des textes d’oral spontané rassemblés

par C. Blanche Benveniste à partir du corpus du GARS et conclut que les phrases a verbales sont en fait peu

nombreuses à l’oral : elles ne semblent pas dépasser 5% du total des énoncés dans le corpus étudié. A l’inverse,

Cresti (1995) avance que la proportion de ces structures peut atteindre 38% des énoncés « principaux » d’un

vaste corpus. Cette discordance peut avoir son explication dans les genres des corpus examinés. Le corpus de

référence du GARS est en effet essentiellement constitué de monologues narratifs et argumentatifs, alors que le

corpus de Cresti est constitué de conversations non orientées. La différence de proportion pourrait donc être mise

au compte du « genre » des corpus en cause.

L’hypothèse de l’influence du genre peut être confirmée par l’étude de Deulofeu 2000 sur les commentaires

sportifs télévisés. La proportion des énoncés non verbaux y est voisine de 40%, ce qui rejoint l’évaluation de

Cresti.

Ce que je voudrais souligner c’est que ces résultats partiels, à confirmer par de nouvelles études, ne vont pas

dans le sens de la spécificité de la phrase non verbale. Tout ce qu’ils montrent c’est que ces structures sont plus

ou moins utilisées selon les genres. Mais ceci est commun à toutes les structures syntaxiques. Des études

partielles (Blanche-Benveniste (94))ont ainsi montré que la fréquence d’apparition de la phrase canonique sujet

lexical-verbe tensé était elle aussi soumise à des contraintes de genre. Il est donc faux de dire que la phrase a

verbale représente un type marqué d’énoncé. En revanche, comme pour tous les autres types, il est intéressant d’

étudier sa répartition en fonction des genres de textes.

2. structures syntaxiques des énoncés non verbaux :

Voyons maintenant quelles notions sont indispensables pour décrire la syntaxe de ces énoncés et à partir de là,

quelle est leur spécificité structurelle.

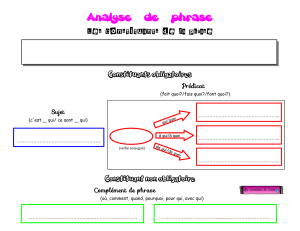

2.1. la phrase averbale dans un modèle à une composante syntaxique : Lefeuvre

Dans un cadre classique d’analyse à composante syntaxique à un seul niveau, où la composante syntaxique est

articulée avec deux niveaux d’analyse dont il conviendra de préciser le statut : l’analyse en sujet-prédicat et

l’analyse en thème – rhème, Lefeuvre (99) présente une analyse empiriquement très riche de ce qu’elle nomme

« phrases a verbales ». Tout en soulignant l’abondance de remarques de détail originales tant sur l’interprétation

que sur les propriétés formelles de ces structures, que présente le travail, Je voudrais montrer ici que la typologie

qui en ressort n’est pas une base satisfaisante pour une approche descriptive du domaine.

2.1.1. les difficultés de l’analyse

Lefeuvre donne une définition générale de la phrase et une plus spécifique de la phrase averbale :

« La phrase est une structure syntaxique constituée d’un prédicat et d’une modalité, selon deux possibilités. Le

prédicat est relié à un sujet explicite ou implicite ou bien le prédicat est simplement posé par la modalité. Des

éléments extra prédicatifs peuvent apparaître […] la phrase averbale est constituée d’un prédicat averbal »( p.

28). « le rôle de prédicat peut être assumé par des classes prédicatives a verbales : GS, GA, PP, GP, Gadv »(p.

33).

Cette définition relève bien d’une conception de la syntaxe à un seul module puisqu’elle ne comporte qu’un

ensemble d’unités : phrase, sujet, prédicat, éléments extra prédicatifs.

Une spécificité de la phrase averbale est alors signalée. En effet, si, pour la phrase verbale, on peut invoquer des

arguments formels pour définir le sujet comme un constituant spécifique de la construction verbale, critères

résumés par Hagège sous le terme de « servitude subjectale » : accord, caractère obligatoire, position spécifique,

Lefeuvre (p. 35) indique que « ces contraintes sont valables le plus souvent pour la phrase verbale, mais ne le

sont que rarement pour la phrase averbale » et conclut : « un critère d’ordre sémantique doit être invoqué : le

sujet représente le point de départ de la construction sémantique ». Ainsi la spécificité syntaxique de la phrase

averbale en français serait qu’à la différence de la phrase verbale, son sujet, non obligatoire, ne serait pas

caractérisé par des propriétés syntaxiques, mais sémantiques. Mais, ainsi définie, la phrase averbale est-elle

encore une structure syntaxique ? L’apellation ne recouvre-t-elle pas plus tôt un ensemble de formes seulement

caractérisées par le fait qu’on peut les interpréter selon une relation sémantique sujet prédicat ? Pour répondre,

nous allons d’abord examiner la cohérence de la typologie des énoncés qui résulte de cette définition.

Lefeuvre établit une distinction entre les structures à deux termes et les structures à un terme, compte tenu du

présupposé sémantique les structures à deux termes sont des phrases averbales à sujet explicite les structures à

un terme, des structures sans sujet ou à sujet implicite. Elle exclut d’autre part du statut de phrase averbale des

énoncés qu’elle considère comme des énoncés verbaux elliptiques. On observe donc les regroupements suivants :

Phrases averbales à deux termes (sujet prédicat ou prédicat sujet):

1a Traversée interdite

1 b propriété à vendre

1c Chacun à sa place

1 d La main gauche à hauteur de l’œil

2a Ça, jamais

2 b Merveilleuse, cette fille

2 c Celui-ci, sur le bureau

Phrases averbales à un terme

Sujet implicite

3 a Mensonge

3b Etonnant ! non

3 c (viendras-tu) ? oui

Absence de sujet

4 a Un silence

4 b Première réunion de notre cercle d’études 275

4c Ça, rien à faire (prédicat sans sujet associé à ça analysé comme thème)

4 d Ce monsieur qui mange toute la barquette

Enoncés elliptiques (ne sont pas des phrases averbales)

5 Quand viendras-tu ? demain p 43

D’un point de vue descriptif, cette classification suscite deux types de réserves :

1. inadéquation empirique : les rubriques comprennent des éléments à propriétés différentes

Quelles sont les propriétés communes des énoncés rassemblés dans la catégorie phrases à deux termes? Elle ne

sauraient être formelles, puisque les propriétés observables des énoncés qui y figurent sont très différentes : les

exemples 1 suivent la « contrainte subjectale ». L’ordre des termes est contraint, les deux termes sont

obligatoires et, lorsque les catégories en présence l’exigent, l’accord est aussi obligatoire. On peut prendre

l’exemple de 1a et le vérifier sur les autres :

1a’ *interdite traversée

1a ‘’ *traversée

1a’’’ *Traversée interdit

Au contraire, aucun des exemples de 2 n’observe la contrainte subjectale.

2 b’ cette fille merveilleuse

2 b’’ merveilleuse

2 b ‘’’ merveilleux cette fille

Curieusement, l’exemple de non accord 2b’’’ merveilleux cette jeune fille, est relevé par l’auteur, mais n’est pas

utilisé comme un argument contre l’analyse en prédicat sujet, alors que l’accord en français est obligatoire dans

tous les autres cas où un adjectif est prédicat.

On pourrait penser alors que la cohérence est d’ordre sémantique. Dans tous les exemples 1 et 2, le sujet serait

l’argument sémantique du prédicat. Au contraire dans les autres cas, aucun constituant de la phrase ne fournirait

l’argument sémantique du prédicat. les relations sémantiques entre ces constituants seraient d’un autre ordre, par

exemple Thème – rhème pour 4 c et d. Mais cette hypothèse ne semble pas confirmée par les faits. D’un part, il

n’est pas du tout évident que 2 b’’’ ait une interprétation restreinte à la relation sémantique de prédication

(j’attribue la propriété merveilleux à cette jeune fille). L’interprétation la plus naturelle de cet énoncé me semble

au contraire beaucoup plus générale : le geste, l’ensemble du comportemen de cette jeune fille sont merveilleux,

sans qu’elle le soit nécéssairement elle même , voisi,ne de celle que l’auteur propose pour 4 c : je dis à propos de

ça qu’il n’y a rien à faire. Le critère sémantique devrait donc rapprocher 2b et 4c, pour autant qu’il soit

opératoire.

Il pourrait aussi fournir un argument en faveur de la distinction des structures traversée interdite et

merveilleux(se), cette fille puisque dans le premier cas, l’interprétation résulte d’une démarche

compositionnelle, dans l’autre, d’un calcul inférentiel. La première structure a donc toutes les propriétés pour

être une construction grammaticale, l’autre pour être une construction de nature paratactique ou discursive.

D’autre part, dans l’énoncé 4d, l’interprétation me semble obliger à interpréter, quel que soit le contexte, ce

monsieur comme l’argument sémantique de mange. Personne d’autre ne pouvant être le « mangeur »,

l’interprétation en thème- rhème semble peu naturelle et on voit donc mal pourquoi cet énoncé est classé parmi

ceux à absence de sujet.

La classe des énoncés à deux termes apparaît donc comme descriptivement incohérente.

2. Des distinctions données pour syntaxiques peuvent être mises au compte de la composante interprétative.

La distinction entre phrase averbale et énoncé elliptique ne semble pas avoir de base descriptive. L’énoncé

elliptique demain est caractérisé ainsi :

« en 5 ( Quand viendras-tu ?) demain, il y a assertion… pourtant la phrase est incomplète…l’énoncé a

besoin du contexte linguistique pour former une phrase » p 43. En termes syntaxiques, on observe un prédicat

isolé de forme adverbiale et porteur de modalités. Le lien avec l’énoncé précédent n’est en aucune façon

nécessaire syntaxiquement, il ne l’est que pour le calcul de l’interprétation du prédicat, plus précisément de sa

portée sémantique. Dans le contexte 5, l’interprétation est celle de modifieur d’un prédicat précédent, mais cette

même unité syntaxique peut s’interpréter comme prédicat d’un « sujet » exprimé dans un énoncé averbal

précédent : (et la lettre ?) demain. Il peut aussi être interprété ainsi dans l’énoncé lui même en relation avec un

premier terme : cette lettre, demain. Ces énoncés elliptiques pourraient donc être regroupées avec les phrases

averbales à sujet implicites : tous ces énoncés ont besoin du contexte pour être interprétés, mais sont

syntaxiquement..autonomes.

L’opération de reconstruction du sens amène une plus ou moins grande prise en compte du contexte linguistique,

comme pour tous les types d’énoncés, mais cela n’exige pas de changer le statut syntaxique de l’élément

interprété.

De même, à l’intérieur de la rubrique des énoncés à un terme, la distinction entre énoncés sans sujet et énoncés à

sujet implicite n’est pas de nature syntaxique, mais reflète simplement des conditions différentes

d’interprétation :

Un adjectif qui constitue un énoncé autonome doit s’interpréter par rapport au contexte (il a seulement ine

incidence externe). Ainsi : merveilleux ! s’interprète, en l’absence de support grammatical, par rapport à un objet

présent dans la mémoire discursive des locuteurs, mais ce référent n’a pas de forme linguistique assignable qui

autoriserait à en faire un sujet.

Un nom, au contraire, peut, pour son interprétation, soit être rapporté au contexte dont il constitue un

commentaire : il entre dans la pièce. Un crime. (c’est un crime) ; soit être le support d’ une assertion présentant

le référent du substantif : il y avait (eu) un crime. Ces deux cas ne définissent pas deux structures syntaxiques,

mais deux possibilités d’interprétation de la même structure : un groupe nominal.

3. la typologie des constructions grammaticales a verbales n’est pas cohérente.

On constate que dans chaque rubrique, sont mis sur le même plan deux types de constructions grammaticales :

des constructions où on peut argumenter pour la présence d’une relation syntaxique de prédication et des

constructions où n’apparaît pas cette relation.

Dans les phrases à deux termes on trouve :

a) Des constructions syntaxiquement endocentriques sans relation prédicat sujet

heureusement qu’il est venu

pas moyen de faire ça

inutile d’insister

pas besoin d’y aller

La construction est chaque fois de type tête complément. On peut le montrer facilement pour le dernier exemple

en insérant la construction sous un verbe :

je n’en ai pas besoin, d’y aller

conteste où le statut de complément peut être argumenté (substitution par un pronom)

Il n’y a pas moyen de faire ça il est inutile d’insister ( qui sont des extrapositions)

b) des constructions structurées syntaxiquement en prédicat sujet, sur le modèle de ce que l’on observe pour la

phrase verbale tensée : relation de solidarité, ordre fixe, accord obligatoire

l’Arménie renversée par un violent tremblement de terre / *détruit par

propriété à vendre

la main gauche à la hauteur de l’oeil

à chacun son tour

encore un match de perdu

le même regroupement s’observe pour les phrases à un terme :

a) sans relation prédicative

manifestation à Paris

avec relation prédicative

tiens le lavabo qui déborde:

Dans le texte p287., cet énoncé est analysé comme une structure sans sujet avec relation thème rhème totalement

ad hoc entre lavabo et qui déborde. L’analyse semble peu conforme à l’approche, puisque la relation sémantique

entre lavabo et déborder est au moins aussi subjectale que celle entre Arménie et renversée.

On peut donc conclure que ce cadre qui donne aux phrases averbales une structure spécifique ne permet pas d’en

fair une description cohérente.

2.1.2. les raisons de ces difficultés

La raison principale est en fait que le modèle de la phrase à construction verbale canonique reste prégnant dans

cette analyse. Dans le modèle canonique (SVO) avec verbe tensé, la notion de sujet est parfaitement définissable

en termes formels, pour une langue comme le français. Sujet prédicat est une relation syntaxique qui n’a pas

besoin de critères sémantiques pour être définie et qui, de plus, fixe clairement le domaine d’interprétation du

prédicat. Dans le cas des structures verbales canoniques, en outre, la modalité caractérise l’ensemble sujet

prédicat comme acte de langage autonome au niveau pragmatique : on ne peut dire qu’elle porte exclusivement

sur le prédicat : Pierre est venu est globalement une assertion ou une interrogation. Il y a donc dans la phrase

verbale canonique recouvrement des trois niveaux syntaxique sémantique et pragmatique. Cela dit il existe des

structures verbales « étendues » où le modèle de recouvrement syntaxe de rection, sémantique, pragmatique ne

fonctionne plus

1. dans les énoncés dits à terme « détaché », on observe que la modalité d’énoncé ne porte que sur la partie entre

parenthèse de l’énoncé et non sur l’ensemble :

(Il est merveilleux) ce livre

ces petits mots (on peut rien dire)

(Qu’estce que vous pouvez faire) ceux qui on pas d’argent

Dans ce cas, l’énoncé comporte deux termes principaux et le terme non verbal n’est pas régi par le verbe, donc

est extérieur à la syntaxe de rection. D’autre part ce terme n’est pas le sujet sémantique ou l’argument du verbe

tensé. Il convient donc de donner un statut syntaxique à ce terme non verbal, et c’est bien ce que refuse de faire

l’analyse traditionnelle. Le schéma de construction de ces énoncés suppose que l’on crée de nouveaux concepts

que ceux qui analysent la phrase canonique, par exemple ceux de topic comment, comme on le verra chez Cresti.

2. On observe des cas où la modalité porte sur une construction verbale où n’est pas syntaxiquement attestée la

relation sujet prédicat. En français, le verbe est à l’infinitif ou au participe :

Ah rester tranquille deux mois à la campagne

Attiré dans un piège (que je suis)

Mais dans d’autres langues, il peut être tensé :

Vendra con su mujer mañana

L’interprétation de l’argument sémantique du verbe est de nature purement contextuelle. Elle n’est pas

commandée par la syntaxe.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%