plume_et_masque

La plume et le masque

Entretiens avec Philippe Caubère

Questions et mise en texte de

Patrice Ruellan

Page 2 sur 38- Philippe Caubère – Homme qui Danse – Entretien avec P. Ruellan - 1999

I

19 décembre 1999

(À La Chargère, domaine ayant appartenu au grand-père de Philippe Caubère et dans lequel il

s’est installé depuis l’été 99 ; dans la grande salle qui fait aussi office de bureau et de lieu de répétition.)

Pour commencer, parlons de ce que tu fais en ce moment, le travail pour L’Homme qui danse,

puis nous reviendrons sur des éléments plus anciens. Où en est ce spectacle aujourd’hui ?

C’est déjà un peu plus long que ce que j’imaginais.

As-tu évolué dans la perception de ton propre texte ? Tu dis, par exemple, je ne coupe pas.

Je ne coupe pas. Enfin si ; mais le texte étant comme un organisme, je coupe en fonction de lui, de

ce qui lui permet de vivre. Je ne peux pas — ce n’est pas que je ne veux pas, je voudrais bien — je ne

peux pas couper en fonction du commerce, ni de la fatigue de l’acteur, ni de celle du spectateur, à savoir

si les gens vont se décourager ou pas, s’ils vont partir ou ne pas partir... J’ai toujours fonctionné comme

ça, à partir du Roman d’un acteur, seulement là, c’est plus compliqué parce que le texte est beaucoup plus

fourni, surtout parce qu’il y a plus de versions, et quand j’entasse toutes ces versions que j’ai sur

l’ordinateur, j’aboutis à des monstres. Alors, je coupe parce que les organismes ne peuvent plus respirer,

il y en a trop. Mais il y a un moment où je retrouve une version qui est à peu près la synthèse des cinq,

six, voire sept versions initiales, et qui regroupe tout ce qu’il y avait d’intéressant dans les autres. Celle-là,

elle est comme ça et c’est ce qui me fait dire aujourd’hui que L’Homme qui danse ce n’est pas trois

spectacles, mais quatre ; enfin deux fois deux. Du coup, je retombe sur mes pattes. Et puis, créer deux

spectacles, c’est mieux que trois : je vais pouvoir les jouer plus ; c’est toujours pareil, c’est du roman mais

c’est du roman vivant ; donc jouer les spectacles, c’est les écrire autant que pendant la préparation.

Par le jeu, le texte est donc modifié ?

Oui, ça va bouger. Ça va prendre sa place : des choses vont tomber, d’autres vont être rajoutées, ça

va pousser.

À quel moment les cinq, six, sept versions ont-elles été réalisées?

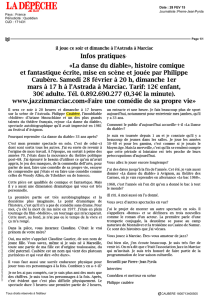

En 80. Et dans ces versions, je compte La Danse du diable, alors ça peut aller entre deux et cinq,

six ou sept versions, suivant les passages. Alors que pour Le Roman d’un acteur — et pour cause puisque

je ne pensais pas l’utiliser — , il n’y avait qu’une seule version, un récit linéaire que j’improvisais, un

premier jet, c’est tout ; jamais une improvisation n’a été faite deux fois.

Pour Le Roman d’un acteur, tu es parti de cent-quarante heures d’improvisation.

Oui, mais c’était un récit unique, pour la simple raison que je ne pensais pas l’utiliser, sauf la

partie Ariane. Que je devais couper pour faire un scénario de film. D’ailleurs, ça avait déjà résisté,

puisque le scénario, je n’arrivais pas à le faire : il fallait que ça rentre dans une heure quarante ; or, au

bout du compte, Ariane I, Ariane II, ça durait six heures. Je n’y arrivais pas, ça se dénaturait

complètement, ça n’avait plus de sens.

À l’origine, le film devait être Ariane I, Ariane II uniquement, sans le reste ?

Oui, l’idée du film, c’était de faire un scénario qui racontait L’Âge d’or. Alors, à force de couper

dans les dialogues, pour faire plus court, moins répétitif, j’aboutissais à quelque chose de très maigre, très

concis et... très con. Je ne comprends toujours pas ce phénomène, c’est pourquoi je suis un peu découragé,

Page 3 sur 38- Philippe Caubère – Homme qui Danse – Entretien avec P. Ruellan - 1999

en ce moment ; je peux mettre ça sur le compte de mon inaptitude totale à écrire ou alors quelque chose

qui... je ne sais pas, je ne sais pas faire court. Pour faire court, il faut que je fasse Aragon, ça fait une

heure et demie, chaque spectacle, et encore. Mais à partir du moment où c’est de l’improvisation et que

l’improvisation est réaliste, c’est-à-dire qu’elle reproduit la vie, c’est long. Si je ne veux pas tricher, c’est

long, même en coupant, et déjà je coupe énormément, surtout quand j’ai six ou sept versions par scène :

ça veut dire que j’ai travaillé un mois et demi d’écriture, de coupe, de coupe ; l’écriture, c’est couper.

Mais au bout d’un moment, on ne peut plus couper ; ou alors, ce n’est pas la peine, faisons La Danse du

diable parce que, là, pour La Danse du diable, j’ai coupé, vraiment. J’ai surfé, j’ai réussi à faire une

ellipse de l’histoire et pour les trous qu’il y avait — Ariane, tout ça, c’était trop compliqué — j’ai inventé

une histoire qui symbolisait tout. D’ailleurs, là encore, les plus gros problèmes que je rencontre ce sont

les moments qui sont encore La Danse du diable et qui sont incontournables.

Mais, c’est beaucoup plus simple que ça : quand j’ai fait La Danse du diable, pour de nombreuses

raisons, y compris des raisons très terre-à-terre, j’ai voulu donner une image idéale de ma mère ; pour des

raisons psychologiques, pour des raisons commerciales, parce que j’avais faim — il fallait que je bouffe

— , donc j’ai fait un spectacle comme un conte de Noël, édulcoré, qui ne dérange personne. Ça a

fonctionné d’ailleurs puisque c’était une envie sincère ; mais là, c’est autre chose ; l’envie, c’est vraiment

de livrer le paquet, de montrer le vrai portrait de ma mère et c’est vrai que ce n’est pas pareil du tout ; le

portrait que je vais donner là est extrêmement contrasté et extrêmement violent.

Dans une forme beaucoup plus réaliste ?

Hyperréaliste. Et surtout, beaucoup plus cruelle. C’est un personnage que, peut-être, beaucoup

vont trouver monstrueux. Évidemment, c’est ma mère, donc c’est un monstre ! C’est injuste en même

temps. Mais la seule chose qui légitime ça, c’est qu’elle soit morte et que je pense qu’on a tous les droits

si on peut, d’une façon ou d’une autre, redonner vie à quelqu’un.

C’est aussi un travail que tu n’aurais pas pu faire si elle avait été vivante ?

Je ne sais pas. Ça m’aurait posé des problèmes, c’est sûr. Disons que ça m’aide qu’elle soit morte.

Il est évident que si j’avais donné ce portrait d’elle quand elle était vivante, c’aurait été, pour elle un choc

énorme ; je ne sais pas si j’aurais osé.

Déjà, dans La Danse du diable...

Oui, bien sûr... Mais là, c’est une version fidèle à l’improvisation ; et c’est là qu’est mon envie,

aujourd’hui. C’est vrai que chacune de ces improvisations a duré pas moins de trois heures ; je dirai que

la longueur est inscrite dans la chose même. Au cinéma, c’est pareil, quand on filme dans un certain

tempo, on ne peut pas récupérer ça au montage. Il y a eu ce problème avec Molière ; ils avaient essayé de

monter ça en trois heures et ils y étaient parvenus. Je l’ai vu : c’était hallucinant, ça n’avait aucun sens

parce qu’Ariane avait filmé dans un tempo qui n’était pas celui d’un film de trois heures, même si elle

n’avait pas voulu trop se poser la question pendant le tournage. Après, les monteurs essayaient de faire à

l’américaine, des ellipses, comme on fait toujours, mais ce n’était pas filmé dans cet esprit-là, donc... ça

ne marchait pas.

Moi, je dirai plutôt, quand je vois le résultat, que je me demande comment je suis parvenu, à

l’époque, à sortir un petit spectacle, pas grave, qui ne m’a pas posé de problèmes, d’un machin pareil. Je

sais pourquoi : j’étais vraiment en état de survie ; j’étais dans une telle angoisse, dans une telle solitude,

dans une telle peur, que c’est l’instinct de survie qui a fait que j’ai trouvé cette petite chose délicate. Mais

ce n’est pas délicat, là, ce n’est plus délicat. Là, je suis dans un roman de Calaferte, ou de Céline ; alors

que La Danse du diable c’était un conte de Noël ; c’était une petite fable que j’ai compensée par un jeu

avec beaucoup d’énergie. C’est pour ça qu’à la fin, j’étais frustré de jouer La Danse du diable : parce que

cette gentillesse, cette chose qu’il y avait là, c’était fait pour bouffer, c’était fait pour me calmer moi-

même, mais il manquait l’essentiel : la tragédie d’une femme normale ; c’est une mère normale, banale. À

Page 4 sur 38- Philippe Caubère – Homme qui Danse – Entretien avec P. Ruellan - 1999

un moment, elle le dit qu’elle est une mère qui ne sait pas élever ses enfants ; je pense à l’éducation — là,

je suis dans La Mère donc je ne parle que de ça — mais l’éducation, de toute façon est vouée à l’échec...

À propos de l’autobiographie : est-ce un genre qui t’a nourri, qui t’a inquiété ? Est-ce une vieille

histoire, pour toi ? On connaît Les Carnets d’un jeune homme ; mais avant, par exemple, as-tu écrit des

journaux intimes, enfant ou adolescent ?

Non, la biographie m’a pris plus que je ne l’ai prise. Elle s’est imposée à moi. Ce n’était pas ça

mon rêve, c’est aussi pour ça que je rejoue peut-être sans arrêt cette histoire. Mon rêve, c’était d’être

Gérard Philipe ; c’était de jouer les grands rôles ; c’était de jouer Rodrigue, mais sûrement pas de faire

une autobiographie.

Alors, Les Carnets d’un jeune homme sont à peu près concomitants avec La Danse du diable ou

les improvisations qui en sont à l’origine ?

Non, pendant Les Carnets d’un jeune homme, je suis au Théâtre du soleil, sauf à la fin. Mais,

disons que l’idée de l’autobiographie est venue au même moment. Pas avant. C’est vrai que si mon rêve

était d’être un acteur romantique — mon fantasme, ce qui m’a poussé à faire du théâtre — , ma nature,

quand même, est toujours de jouer des trucs comiques ; et puis, surtout, je suis arrivé en 68 et c’était déjà

fini ça. Le rêve a explosé parce qu’en Avignon 68, tu comprenais bien que tu ne pouvais pas être un

acteur romantique ou alors il fallait être danseur chez Béjart. Et puis après j’ai probablement — je n’ai

pas réfléchi à ça, je le pense en te le disant — j’ai transformé ce fantasme dans le théâtre politique, être le

héros, l’acteur révolutionnaire etc. Après, j’ai rencontré Ariane et là, c’est autre chose, je suis tombé sur

un vrai travail artistique et, quand même, j’ai compris que derrière ces fantasmes, j’avais envie d’être un

artiste. Mais je crois que c’est elle qui m’a amené à l’autobiographie.

La notion de faire un truc autobiographique, c’est Ariane. Avec l’improvisation — quand on

improvisait avec les masques — quand je voyais comme ça révélait de choses intimes, je me disais ce

serait incroyable qu’un acteur, un jour, improvise sur sa vie, parce que nous, on improvisait sur

Abdhallah, sur les capitalistes, sur les ouvriers arabes, en se projetant toujours dans autre chose que soi-

même comme font les acteurs quand ils jouent des rôles. Mais je me disais : si au lieu de se projeter dans

une vision fantasmatique de la lutte des classes ou dans l’Inde ou la Chine, on se projetait dans sa propre

vie, on pourrait faire sortir le roman. Voilà et puis après, c’est lié à ce que j’ai aimé, ce que j’ai lu, ce que

j’ai découvert de l’extérieur, Woody Allen, Chaplin — moi, je n’aimais pas Chaplin quand j’étais jeune,

je trouvais ça sentimental, c’est Ariane qui m’a fait aimer Chaplin — je me suis dit : mais, en fait, c’est

une autobiographie. Chaplin, c’est tout à fait autobiographique : il raconte sans arrêt son enfance... Et puis

après, Woody Allen, et puis Bergman, tout ce que j’aimais était toujours autobiographique, même Fellini,

à la limite. Pas autobiographique au sens limitatif. Et puis après Proust évidemment ; quand j’ai découvert

Proust, c’est là que j’ai commencé Les Carnets. Proust, c’est la preuve absolue, c’est l’œuvre d’art et la

vie. Et puis surtout, dans l’improvisation, je crois que j’ai vu le lien entre jouer la comédie et écrire,

puisque, de la même manière que je rêvais d’être un acteur romantique, je rêvais d’écrire et c’était aussi

inaccessible, pour moi, l’un que l’autre. Alors qu’improviser permettait à la fois de jouer et d’écrire.

Plus tard, c’est autre chose, après avoir quitté le Soleil, quand j’ai eu envie d’écrire une pièce,

l’autobiographie m’a rattrapé ; c’est-à-dire que pour être dans le vif, dans le vrai, il a fallu que je joue ma

vie. C’est là que Tailhade a joué un rôle très important quand il m’a dit : « arrête d’inventer des histoires,

joue Ariane ; arrête d’inventer l’histoire d’un artiste tout seul dans une vieille maison, » — comme je

suis, là — « d’un fou complet, joue Ariane » . Et là, en effet, quand j’ai improvisé, je me suis rendu

compte que ça soulevait des morceaux entiers de réalité et c’est ça qui est le plus intéressant, surtout au

théâtre parce qu’on ne le voit jamais.

Et, dès le début, il y avait l’idée du film Le Roi Misère ?

Non, c’est après La Danse du diable. Après, comme j’ai focalisé l’angoisse sur Ariane ; c’est-à-

dire qu’il y avait Ariane sous des noms différents, mais enfin il y avait le personnage d’Ariane et que ça

Page 5 sur 38- Philippe Caubère – Homme qui Danse – Entretien avec P. Ruellan - 1999

m’angoissait horiblement de le montrer — je me dis que, probablement, ça aurait été pareil avec ma mère

si elle avait été vivante, (Ariane était bien vivante...) — mais l’envie de jouer Ariane était plus forte que

tout, donc j’ai re-improvisé, j’ai re-inventé l’histoire autrement ; je l’ai re-racontée. Là, par contre, le film,

c’était une façon de me protéger : faire un film, tu es planqué ; ça se passe entre initiés, les noms ne sont

pas les vrais noms, c’est une fiction... Jouer, c’est autre chose, tu es sur le plateau, c’est comme de faire la

guerre dans la tranchée et pas dans un bureau — je n’ai jamais fait la guerre, mais je suppose... —. Quand

tu joues, tu es impliqué physiquement, tu es là.

Est-ce plus facile d’improviser plutôt que d’écrire avec un stylo, face à une page ?

Écrire face à une page, je ne dirai pas que c’est facile. C’est difficile d’écrire... bien ; face à une

page. Mais écrire des choses concrètes, c’est très, très difficile ; c’est pour ça que personne n’y arrive...

Tout le théâtre moderne est un théâtre abstrait ; c’est pour ça qu’on monte sans arrêt les classiques, parce

que c’est concret, c’est réaliste.

Même des auteurs comme Koltès ?

Pour moi, oui. Je pense que ce que je fais est en rupture et en lutte contre ça. C’est comme si

j’étais peintre et que je faisais de la peinture figurative. L’art abstrait et l’art figuratif, c’est la guerre. Moi,

je suis dans un rejet total du théâtre abstrait, y compris de la mise en scène des classiques qui rentre

maintenant dans le domaine du théâtre abstrait. Comme par hasard, j’aime Tchekhov, j’aime Molière,

c’est concret, c’est réaliste. C’est drôle, en faisant ma gym, j’écoutais l’interview formidable de Vilar par

Agnès Varda et il dit, en substance, qu’il a l’impression que l’avenir du théâtre est non seulement le

théâtre réaliste mais le théâtre hyperréaliste... Ça m’a donné un coup de... Dommage qu’il soit mort !

Je pense que représenter la vie sur la scène, sur le plan artistique, c’est entrer en résistance : il n’y

a plus d’unité de lieu, il n’y a plus d’unité de temps. Même le théâtre de Koltès, ça se passe sur un quai,

entre deux personnes qui parlent. Ou alors le théâtre de Novarina qui complètement abstrait... Ça se passe

toujours dans un endroit où il y a des gens qui rentrent et qui parlent, comme le théâtre de Racine. Je sens

ça, même les sketchs, même les comiques à la télé, c’est la coiffeuse, c’est l’employé de la Sécurité

sociale, le mec qui va se faire engager à l’armée ; les sketchs de Pierre Palmade, c’est l’unité de temps,

l’unité de lieu. Ou alors, on parle aux gens, comme Boujenah ou comme Bedos. Peut-être, en effet, que le

seul qui sorte de ça, c’est Devos qui, lui, est vraiment dans un concret abstrait. Ou Zouc qui est dehors,

dans un truc... Zouc, pour moi, ça a été énorme comme influence...

Je travaille pour un théâtre réaliste qui raconte la vie, qui représente la vie sur scène, qui reproduit

la vie sur scène. Or toute l’aventure théâtrale du vingtième siècle, c’est l’inverse, à part Antoine, c’est

toujours le théâtre abstrait. C’est symbolique... Sauf Ariane qui, elle, cherche la réalité à travers une

transposition. Et si : Peter Brook aussi, il y a une réalité. Mais même le théâtre de Chéreau, c’est un

théâtre complètement symbolique, que j’aime beaucoup, d’ailleurs. Koltès, pour moi, c’est complètement

allégorique ; même Genet, même de très grands auteurs ; je ne ressens pas ça avec Ionesco, par exemple ;

Beckett, c’est complètement abstrait et au fond ça m’ennuie. Et y compris quand les classiques sont

montés comme ça, comme c’est le cas aujourd’hui. Ça ne m’intéresse pas. C’est très rare de voir un

classique monté concrètement ; je l’ai vu avec Jacques Mauclair quand il a monté L’École des femmes,

c’était concret.

Bon... Donc, tu écris ; par le moyen de l’improvisation, tu aboutis à une œuvre qui a une réalité :

elle devient des livres ; c’est joué par d’autres...

Je fais tout pour. Maintenant, savoir si c’est de la mégalomanie ou si c’est parce que j’ai

conscience que c’est une œuvre, honnêtement je n’en sais rien. C’est le pari pascalien : parions que c’est

bien mais... Le seul critère que je peux avoir, c’est que ce ne soit pas chiant. Savoir que mon livre Le

Roman d’un acteur, on peut le lire et s’amuser, se marrer. Voilà, pour moi, vraiment, c’est un critère

fondamental. Ça peut être n’importe quoi, mal écrit, mal foutu, trop long, mais est-ce qu’on a envie

toujours qu’il y en ait plus ? Si c’est ça, je suis bon. Parce que, sinon, il y a tout ce qu’il ne faut pas faire :

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

1

/

38

100%