Chapitre 1 : Définitions et classifications. Le chapitre est destiné à

Chapitre 1 : Définitions et classifications.

Le chapitre est destiné à présenter les définitions et les principales classifications

concernant les troubles des conduites.

Il distingue:

Le trouble de conduite : transgression des droits fondamentaux d’autrui ou des normes et

règles sociales correspondant à l’âge du sujet, notion fondamentale mais qui semblera être

oubliée par la suite.

La délinquance : ensemble des comportements conduisant à commettre des infractions

considérées dans leur dimension sociale.

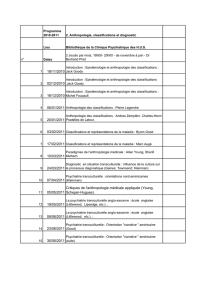

Un (plus que) rapide historique du concept permet de le situer dans les polarités classiques

psychologie/morale, inné/acquis, génétique/environnement. Cet historique amène à présenter

l’arrivée et l’utilisation des grandes classifications internationales comme ce qui résoudre la

question et permettre de préciser les tableaux symptomatiques des troubles du comportement

de l’enfant, en dehors des conceptions psychopathologiques, morales et juridiques. Il ne

s’agit donc plus dès lors de psychopathologie (portant sur l’organisation de la psyché et son

fonctionnement dynamique) mais uniquement de description symptomatique (regroupement

syndromique non organisé d’observables). Cette question n’est mentionnée qu’en passant,

page 9, à propos de la classification française des troubles mentaux de l’enfant et de

l’adolescent. S’il est bien précisé que cette classification diffère des classifications

internationales en ce qu’elle ne veut pas se limiter à une description de symptômes

juxtaposés, mais qu’elle s’adresse aux psychiatres intéressées par la compréhension des

troubles et par le repérage de leur dimension processuelle, et que le diagnostic nécessite

donc une analyse psychopathologique approfondie, il n’en est tiré absolument aucune

conséquence, en particulier sur l’utilisation des outils diagnostics de repérage

épidémiologique des troubles et leur pertinence clinique. La question est évacuée en précisant

qu’en 2002 la classification française est mise en conformité avec la classification

internationale des maladies « pour une meilleure communication internationale ». La

différence pourtant fondamentale entre diagnostic fondé sur une analyse de l’organisation

psychique et diagnostic catégoriel consistant en un regroupement d’observables du

fonctionnement n’est donc jamais discutée.

Le caractère international des classifications pose le problème classique de l’universalité

postulée des troubles, qui n’est pas mentionné.

Il est précisé que les symptômes du trouble des conduites selon la CIM-10, au nombre de

23, ne sont ni hiérarchisées ni organisées, mais aucun conséquence n’en est tirée sur le fait

que cette accumulation hétéroclite de symptômes divers ne peut pas permettre un diagnostic

qui ait du sens. S’y entremêlent des éléments d’interprétation très large (les 10 premiers : « est

souvent susceptible ou contrarié par les autres », « est souvent fâché ou rancunier, « s’oppose

souvent activement aux demandes des adultes ou désobéi »….), pour lesquels le rapport à

l’âge pourtant mentionné en introduction n’est pas rappelé, et des éléments plus précis et de

conséquences plus graves (incendie, cambriolages, agressions sexuelles, agressions

physiques, cruauté physique envers des personnes ou des animaux,…).

Les symptômes décrit par le DSM 4 sont plus restrictifs et sont organisés en quatre

catégories distinctes : atteinte à l’intégrité physique d’autrui, atteintes aux biens matériels, vol

et fraude, violations graves des règles.

Les critères diagnostiques ne sont que présentés par les auteurs, sans que soit explicité ce

qui a présidé à leur définition, ce qui est le cas pour toutes ces définitions catégorielles, dont

on ne sait jamais comment elles sont construite. Il est simplement précisé en une phrase

lapidaire, page 8, que « les études sur le terrain ont montré la validité du diagnostique pour

l’enfant d’âge scolaire et pour les adolescents ainsi que sa stabilité ». On ne sait rien de ce qui

est entendu ici par « validité », si ce n’est que la prévalence des troubles est supérieure dans

un échantillon d’enfants (86) adressés en services spécialisés par rapport à celle d’un groupe

d’enfants (50) d’un service de pédiatrie laissant ainsi supposer que la validité de ce diagnostic

(chez les enfant préscolaires) reposerait sur une unique étude comparative sur deux groupes

totalisant une centaine d’enfants.

La question des comorbidités est abordée, et les auteurs se demande au regard de leur

prévalence importante si l’approche catégorielle trouble des conduites, troubles positionnels,

personnalité antisociale a vraiment un sens. Une phrase étrange les fait également se

demander si on peut considérer la personnalité antisociale comme un trouble mental alors

qu’il n’y a pas de traitement, laissant ainsi supposer qu’il n’y aurait de trouble que s’il y a

un traitement, alors que ce diagnostic peut déresponsabiliser le sujet en cas de procès,

faisant ainsi intervenir des considérations juridiques dans la définition d’un trouble

psychiatrique. Il s’agit donc bien là de l’introduction d’une posture morale (doit-on permettre

aux « délinquants » de pouvoir se revendiquer comme des « malades mentaux » et leur donner

ainsi des « armes » potentielles dans un combat juridique) dans une question de psychologie,

alors que cette introduction des catégories morales dans une définition « scientifique » des

troubles est précisément ce qui est dénié par ceux qui prétendent que ces définitions sont

exemptes de composantes morales.

Dans la conclusion, alors même que la définition des troubles du DSM IV ne comprend

sur 15 critères que deux critères concernant les violations graves des règles établies, les autres

critères comprenant en particulier les agressions physiques et la cruauté sur les personnes, les

auteurs affirment que le point commun des descriptions de symptômes de troubles des

conduits dans les classifications internationales actuelles est « la violation des règles établies

», terme dont la généralité semble mettre sur le même plan la torture et le fait de mettre ses

doigts dans son nez, ou, pour prendre un exemple plus grave et plus historique, le fait de

s’opposer aux vérités du parti.

En résumé, la définition des troubles, qui forme le socle sur lequel tout le reste de

l’expertise se construit, puisqu’elle en forme les catégories de base, est évacuée en 10 pages

sans problématisation, discussion ou analyse critique des catégories diagnostiques proposées,

et se borne finalement à prendre acte de ce qu’il faut utiliser les classifications catégorielles

syndromiques internationales … puisqu’elles sont utilisées !

L’imprécision totale du diagnostic laisse supposer qu’il sera en fait inutilisable, même pour

calculer de simples prévalences.

1

/

3

100%